抗核因子:自己と戦う免疫の謎

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の手助けをするという意味ですよね?でも、何か違いがあるように思うのですが、教えていただけますか?それと、「抗核因子」って用語もよくわからないです。関係があるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも手助けをするという意味では同じですが、「介護」は日常生活を送ることが難しい人の、食事や入浴、排泄などの身の回りの世話をすることを指します。一方「介助」は、何かをする際に必要な部分的な手助けをすることです。階段の上り下りを手伝ったり、書類を書くことを手伝ったりなどが「介助」にあたります。そして、「抗核因子」は自己免疫疾患の診断に使われるもので、介護や介助とは直接の関係はありません。

介護を学びたい

なるほど。「介護」は日常生活全体を支えることで、「介助」は部分的な手助けのことですね。でも、高齢者の方に対して「介助」ではなく「介護」という言葉を使うことが多いのはなぜでしょうか?

介護の研究家

高齢者の方の場合は、日常生活の多くの場面で手助けが必要となる場合が多いため、「介護」という言葉を使うことが多いです。もちろん、部分的な手助けの場合は「介助」という言葉が適切な場合もあります。状況に応じて使い分けることが大切ですね。「抗核因子」については、自己免疫疾患の検査で出てくる言葉なので、高齢者の方の介護や介助で直接関係する言葉ではないことを覚えておきましょう。

抗核因子とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、「抗核因子」について。これは、自分の体の中にある細胞の核を作るもとになるものに対して反応する要素のことです。

抗核因子の正体

抗核因子とは、本来体を守る免疫の仕組みが、自分の体の細胞の核を攻撃してしまう原因となる物質です。通常、免疫は外から侵入してきた細菌やウイルスといった異物を見つけて攻撃し、私たちを病気から守ってくれます。しかし、抗核因子が体内に存在すると、この免疫の仕組みが誤って作動し始めます。本来は敵ではないはずの、自分自身の細胞の核にあるタンパク質や遺伝情報であるDNAなどを、まるで異物であるかのように認識し、攻撃を仕掛けてしまうのです。

これは、免疫の正常な働きが失われ、自分自身を攻撃する自己免疫疾患と呼ばれる病気を引き起こす可能性を示唆しています。自己免疫疾患には、全身性エリテマトーデスや関節リウマチ、強皮症など様々な種類がありますが、これらの病気では免疫の異常な活動が体に様々な症状を引き起こします。例えば、関節の痛みや腫れ、皮膚の発疹、倦怠感など、多岐にわたる症状が現れることがあります。

抗核因子は、様々な自己免疫疾患で検出されることが多く、その種類や量を調べることで、どの自己免疫疾患の可能性が高いか、病気がどの程度進んでいるかを推測する手がかりとなります。ただし、抗核因子が陽性であっても必ずしも自己免疫疾患であるとは限りません。健康な人でも、特に高齢者や女性では、低いレベルで抗核因子が検出されることがあります。そのため、抗核因子の検査結果だけで自己免疫疾患と診断することはできず、他の検査結果や症状と合わせて総合的に判断する必要があります。

私たちの体は、非常に精巧な仕組みで成り立っており、免疫はその中でも特に複雑な働きをしています。抗核因子の存在は、この精巧な免疫システムのバランスが崩れていることを示す重要なサインです。抗核因子についてより深く理解することは、免疫の謎を解き明かし、ひいては私たちの健康を守る上で非常に大切なことと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 抗核因子とは | 免疫の仕組みが誤作動し、自分の体の細胞の核を攻撃する原因となる物質 |

| 免疫の正常な働き | 外から侵入してきた細菌やウイルスといった異物を攻撃し、病気から守る |

| 抗核因子による免疫の誤作動 | 自分自身の細胞の核にあるタンパク質やDNAを異物と認識し攻撃する |

| 自己免疫疾患 | 免疫の異常な活動が体に様々な症状を引き起こす病気(例:全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、強皮症など) |

| 抗核因子の検査 | 自己免疫疾患の可能性や進行度を推測する手がかりとなる |

| 注意点 | 抗核因子が陽性でも必ずしも自己免疫疾患とは限らない(健康な人でも検出される場合がある) 他の検査結果や症状と合わせて総合的に判断する必要がある |

多様な種類と標的

抗核因子というのは、ひとつの物質ではなく、細胞の核にある様々な物質に対する抗体の総称です。私たちの体の細胞の中心には核があり、その中には遺伝情報であるDNAや、DNAを巻き付けて収納するヒストン、タンパク質を作るための核小体など、様々な構成要素が存在します。抗核因子は、これら核の中の様々な構成要素を標的にして攻撃します。

現在、様々な種類の抗核因子が発見されており、それぞれが攻撃する対象も異なります。例えば、DNAを標的とする抗DNA抗体、ヒストンを標的とする抗ヒストン抗体、核小体を標的とする抗核小体抗体などがあります。これらの抗核因子が、どのようにして作られ、核の中の物質を攻撃するのかはまだ完全には解明されていませんが、免疫の異常が関係していると考えられています。本来、免疫は体を守るための仕組みですが、何らかの原因でこの仕組みがうまく働かなくなると、自分の体の細胞を異物と見なして攻撃してしまうことがあります。これが自己免疫疾患です。

抗核因子の存在は、膠原病などの自己免疫疾患を診断する上で重要な手がかりとなります。膠原病は、様々な臓器や組織に炎症が起こる病気の総称です。膠原病には、全身性エリテマトーデスや強皮症、関節リウマチなど様々な種類がありますが、これらの病気では多くの場合、抗核因子が検出されます。どの種類の抗核因子が検出されるかによって、どの自己免疫疾患の可能性が高いかをある程度絞り込むことができます。例えば、抗DNA抗体は全身性エリテマトーデスでよく見られる抗体で、抗セントロメア抗体は強皮症の患者さんで見られることが多いです。

しかし、抗核因子が陽性だからといって必ずしも膠原病であるとは限りません。健康な人でも、加齢や感染症などをきっかけに抗核因子が陽性になることがあります。また、膠原病以外の病気でも抗核因子が陽性になることがあります。そのため、抗核因子の検査だけで膠原病と診断することはできません。医師は、患者の症状や他の検査結果なども合わせて総合的に判断します。

それぞれの抗核因子が、どのように病気を引き起こすのか、その詳しい仕組みの解明は、今後の研究課題です。抗核因子の種類や標的を特定することで、それぞれの自己免疫疾患の仕組みをより深く理解し、より効果的な治療法の開発につながることが期待されています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 抗核因子とは | 細胞の核にある様々な物質に対する抗体の総称 |

| 標的 | DNA、ヒストン、核小体など |

| 種類 | 抗DNA抗体、抗ヒストン抗体、抗核小体抗体など |

| 産生原因 | 免疫の異常(自己免疫疾患) |

| 診断における役割 | 膠原病などの自己免疫疾患の診断の手がかり |

| 膠原病との関連 | 陽性でも必ずしも膠原病とは限らない(健康な人や他の病気でも陽性になる場合がある) |

| 今後の研究課題 | 抗核因子が病気を引き起こす仕組みの解明 |

検査方法と意義

抗核因子検査は、血液検査によって行われます。具体的には、まず患者様から採血を行い、血液から血清と呼ばれる成分を分離します。この血清の中に、蛍光色素で目印をつけた抗体を加えます。もし血清の中に抗核因子が含まれていると、この目印付きの抗体と結びつきます。この結びつきを特殊な顕微鏡で観察することで、抗核因子の有無や種類を調べることができます。

この検査は、膠原病などの自己免疫疾患が疑われる場合に行われる重要な検査の一つです。自己免疫疾患とは、本来身体を守るはずの免疫システムが、自分の身体を攻撃してしまう病気です。抗核因子が陽性、つまり検査で見つかった場合は、自己免疫疾患の可能性が高まります。ただし、陽性反応が出たとしても、必ずしも自己免疫疾患と診断されるわけではありません。健康な方でも、年齢を重ねることや、風邪などの感染症がきっかけで、一時的に陽性となる場合があります。また、特定の薬を服用している場合にも陽性反応が出る可能性があります。

そのため、抗核因子検査の結果だけで自己免疫疾患の確定診断をすることはできません。医師は、他の血液検査の結果や、患者様の自覚症状、診察所見などを総合的に判断し、診断を下します。例えば、関節の痛みや腫れ、発熱、皮膚の変化、倦怠感など、自己免疫疾患に特徴的な症状があるかどうかを確認します。さらに必要に応じて、より詳しい検査を追加で行い、どの種類の自己免疫疾患の可能性が高いかを絞り込んでいきます。

検査結果を正しく理解し、適切な治療方針を決めるためには、医師との十分な話し合いが欠かせません。検査結果の数値や種類、他の検査結果との関連性など、疑問に思うことは何でも医師に相談し、納得のいくまで説明を受けることが大切です。抗核因子検査は、自己免疫疾患の早期発見や、患者様に合った治療につなげるための重要な手がかりとなります。

| 検査名 | 抗核因子検査 |

|---|---|

| 方法 |

|

| 目的 | 膠原病などの自己免疫疾患の疑いがある場合の検査 |

| 陽性の場合 | 自己免疫疾患の可能性が高まるが、確定診断ではない。

なども陽性となる場合がある。 |

| 確定診断 |

他の血液検査、自覚症状、診察所見などを総合的に判断。 必要に応じて追加検査を行う。 |

| 注意点 | 医師と十分に話し合い、検査結果を正しく理解することが重要。 |

治療への応用

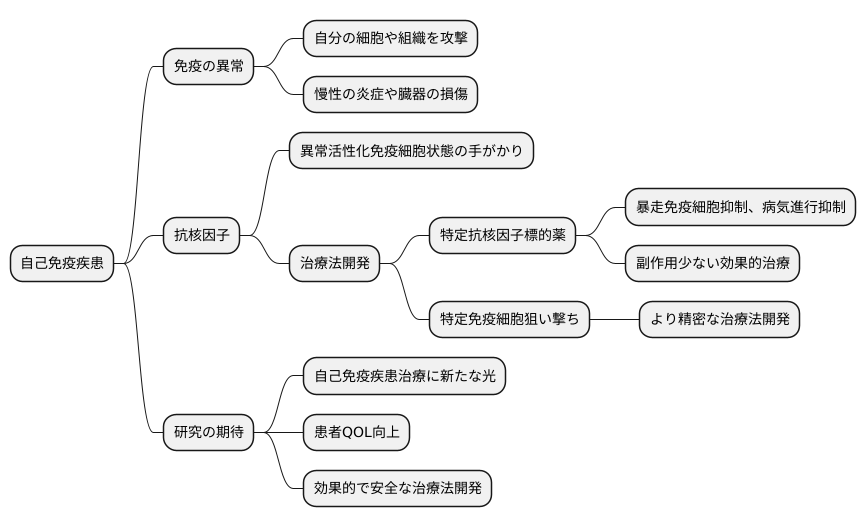

体の免疫の仕組みが自分自身を攻撃してしまう自己免疫疾患。その診断や状態の解明に抗核因子というものが役立っています。この抗核因子は、治療法の開発という面でも大きな期待が寄せられています。

自己免疫疾患では、免疫の働きがおかしくなり、本来体を守るはずの免疫細胞が自分の体の細胞や組織を攻撃してしまいます。これが原因で、慢性の炎症や臓器の損傷が起こり、日常生活にも大きな支障をきたすことがあります。

抗核因子は、この自己免疫疾患で異常に活性化した免疫細胞の状態を知るための重要な手がかりとなります。特定の抗核因子を標的にした薬を開発することで、暴走する免疫細胞の働きを抑え、病気の進行を食い止めることが期待されています。例えば、ある特定の抗核因子にだけ作用する薬を開発できれば、副作用の少ない効果的な治療が可能になるかもしれません。

また、免疫細胞の過剰な反応を抑える治療法の研究も進められています。免疫細胞の働きを全体的に抑える方法ではなく、自己免疫疾患に関わる特定の免疫細胞だけを狙い撃ちするような、より精密な治療法の開発が期待されています。

免疫の異常な活動を調整することは非常に難しい課題ですが、抗核因子の研究は自己免疫疾患の治療に新たな光を照らしてくれると期待されています。これらの研究を通して、自己免疫疾患の患者さんの生活の質を向上させるための、より効果的で安全な治療法が生まれる可能性を秘めているのです。

今後の展望

体の免疫の仕組みをより深く知るための手がかりとして、抗核抗体の研究は今後ますます発展していくと見込まれています。この抗核抗体は、本来体を守るはずの免疫の働きが自分自身を攻撃してしまう自己免疫疾患と深く関わっています。様々な種類の抗核抗体があり、それぞれが持つ役割や働きを詳しく調べることで、自己免疫疾患がどのようにして起こるのか、その仕組みの解明に繋がると期待されています。

抗核抗体の研究は、病気の診断方法をより正確にするだけでなく、新しい治療法の開発にも大きく貢献する可能性を秘めています。例えば、特定の種類の抗核抗体を詳しく調べることで、病気を早期に発見したり、病気の進行具合をより正確に把握したりすることができるようになるかもしれません。また、抗核抗体がどのようにして病気を引き起こすのかが分かれば、その働きを抑える薬や治療法を開発できる可能性があります。

近年、遺伝子を調べる技術が飛躍的に進歩しています。これにより、抗核抗体が作られるもととなる遺伝的な背景も明らかになりつつあります。ある特定の遺伝子を持つ人は、そうでない人に比べて抗核抗体が作られやすいといったことが分かってきており、これらの研究成果は、自己免疫疾患の予防にも役立つと考えられています。将来的には、それぞれの人の遺伝子の型に合わせて、より効果的な治療法を選ぶ「個別化医療」の実現も期待されています。

私たちの体は、複雑な免疫の仕組みによって守られています。抗核抗体の研究は、この複雑な免疫システムの謎を解き明かし、健康な生活を守る上で欠かせない役割を担っています。研究がさらに進展することで、自己免疫疾患の克服に向けて大きな一歩を踏み出せるものと大いに期待されます。

| 研究対象 | 研究目的 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| 抗核抗体 | 体の免疫の仕組みの解明、自己免疫疾患の発症メカニズムの解明 | 病気の診断方法の向上、新しい治療法の開発 |

| 特定の種類の抗核抗体 | 病気の早期発見、病気の進行具合の把握 | 早期診断、病状把握の向上 |

| 抗核抗体と遺伝子の関係 | 抗核抗体が作られる遺伝的背景の解明 | 自己免疫疾患の予防、個別化医療の実現 |