狭心症と心筋梗塞:心臓の血管の病気

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがちょっと難しいです。「虚血性心疾患」の患者さんへの関わりで説明してもらえますか?

介護の研究家

そうだね、似ている言葉で分かりにくいよね。「介助」は、日常生活の特定の動作で、一人では難しいことを手伝うことだよ。例えば、虚血性心疾患の患者さんだったら、着替えや食事、トイレ、入浴などの動作を支えることだね。

介護を学びたい

なるほど。「介護」はそれより広い意味合いを持つのですか?

介護の研究家

その通り。「介護」は日常生活全般を支えること。虚血性心疾患の患者さんなら、介助に加えて、病気の管理、精神的な支え、生活環境の調整なども含まれる。つまり、「介助」は「介護」の一部と言えるね。

虚血性心疾患とは。

『血が足りなくて起こる心臓の病気』(血管がかたくなったり、詰まったりすることで、心臓の筋肉に血液が行き渡らなくなって起こる病気のことです。)について説明します。これは「介護」と「介助」に関係することです。

心臓への血液の流れ

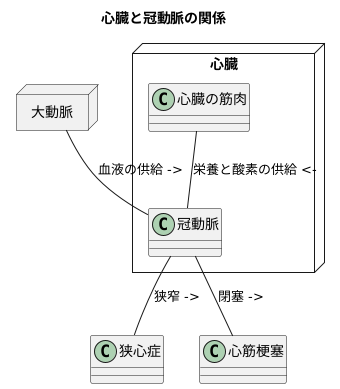

私たちの心臓は、体中に血液を送るポンプのような働きをしています。全身に血液を送り出すためには、心臓自身も活動するためのエネルギーが必要です。心臓も筋肉でできており、その筋肉を動かすためには酸素と栄養分が欠かせません。では、心臓の筋肉はどのようにして酸素と栄養分を得ているのでしょうか。それは、心臓の表面を網の目のように覆っている「冠動脈」という血管のおかげです。

冠動脈は、大動脈の根元から分岐して心臓の表面を走り、心臓の筋肉の隅々まで酸素と栄養を豊富に含んだ血液を供給しています。まるで植物の根が土壌から水分や養分を吸収するように、冠動脈は心臓自身に栄養を与え、その力強い活動を支えているのです。この冠動脈の流れがスムーズであれば、心臓は正常に拍動を続け、全身に血液を送ることができます。

しかし、この大切な冠動脈が何らかの原因で狭くなったり、詰まったりすると、心臓の筋肉に必要な血液が十分に行き渡らなくなります。酸素不足に陥った心臓の筋肉はうまく機能することができず、胸の痛みや圧迫感などの症状が現れることがあります。このような状態を「狭心症」といいます。さらに、冠動脈が完全に詰まってしまうと、血液が供給されなくなった心臓の筋肉は壊死してしまいます。これが「心筋梗塞」と呼ばれる危険な状態で、命に関わることもあります。

このように、冠動脈は心臓の健康にとって非常に重要な役割を果たしています。冠動脈の状態を良好に保つためには、バランスの良い食事、適度な運動、禁煙など、健康的な生活習慣を心がけることが大切です。また、定期的な健康診断で心臓の状態をチェックすることも重要です。

動脈硬化との関係

動脈硬化は、文字通り動脈が硬くなる病気です。血管の壁は本来しなやかで弾力性がありますが、動脈硬化が進むと、血管の壁が厚く硬くなり、弾力性を失ってしまいます。まるでゴムホースが古くなって硬くなってしまうように、血管も老化とともに弾力性を失っていくのです。

この硬化の原因は、コレステロールや中性脂肪などの脂質が血管の壁に蓄積することです。これらの脂質は、血液中に溶け込んで全身を巡っていますが、過剰になると血管の内壁に付着し始めます。やがて血管の内壁は傷つき、そこに脂質やその他の物質が溜まり、血管の内腔が狭くなっていきます。この状態を粥状硬化と言います。

血管が狭くなると、血液の流れが悪くなります。心臓は全身に血液を送るポンプの役割を果たしているので、血管が狭くなると心臓はより強い力で血液を送らなければならず、心臓に負担がかかります。特に心臓自身の栄養を供給する冠動脈で動脈硬化が起こると、心臓の筋肉に十分な酸素や栄養が届かなくなり、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患を引き起こす危険性が高まります。

動脈硬化の進行には、高血圧、糖尿病、喫煙、肥満、運動不足、ストレスなどが大きく関わっています。高血圧は血管に常に圧力がかかり続けるため、血管を傷つけやすくします。糖尿病は血液中の糖分が高い状態が続くため、血管を傷つけ、動脈硬化を促進します。喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるだけでなく、血管の内壁を傷つける有害物質を含んでいます。肥満はコレステロールや中性脂肪値を上昇させる要因となります。運動不足は血行を悪くし、肥満にもつながりやすいため、動脈硬化のリスクを高めます。ストレスもまた血圧を上昇させ、動脈硬化を促進する要因となります。

動脈硬化は自覚症状がないまま進行することが多く、気づかないうちに重症化している場合もあります。ですから、日頃からバランスの良い食事、適度な運動、禁煙などを心がけ、生活習慣の改善に努めることが重要です。また、定期的な健康診断で血圧、血糖値、コレステロール値などをチェックし、早期発見、早期治療に繋げることも大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 動脈硬化とは | 血管の壁が厚く硬くなり、弾力性を失う病気 |

| 原因 | コレステロールや中性脂肪などの脂質が血管の壁に蓄積 |

| 影響 | 血管が狭くなり、血液の流れが悪くなる。心臓に負担がかかり、狭心症や心筋梗塞などのリスク増加。 |

| 危険因子 | 高血圧、糖尿病、喫煙、肥満、運動不足、ストレス |

| 特徴 | 自覚症状がないまま進行することが多い |

| 予防と対策 | バランスの良い食事、適度な運動、禁煙などの生活習慣の改善、定期的な健康診断 |

代表的な病気:狭心症

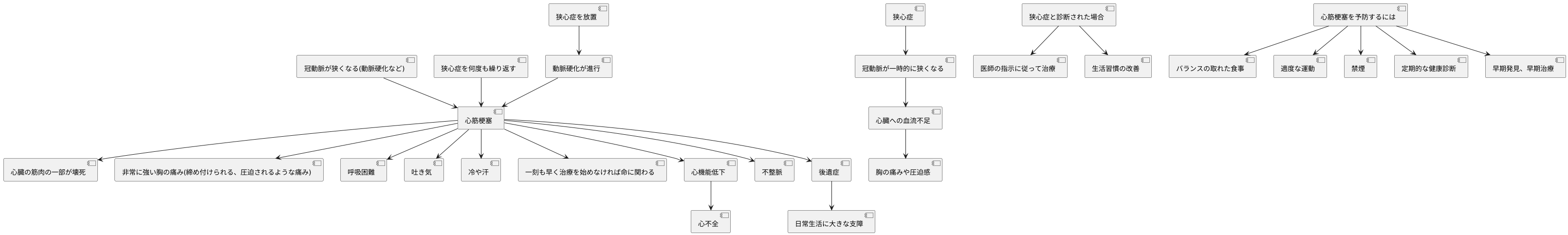

心臓の筋肉に血液を送る冠動脈という血管が狭くなることで、心臓の筋肉が必要なだけの血液を受け取れなくなる病気を狭心症といいます。これは虚血性心疾患の代表的な病気の一つです。狭心症の主な症状は、胸の痛みや圧迫感です。締め付けられるような感じ、焼けるような感じ、胸が重苦しい感じなど、表現の仕方は人それぞれです。その他にも、肩や腕、背中、あいた、首などに痛みやしびれを感じることもあります。症状は、階段を上る、重い物を持つ、走るなど、運動時や肉体的に負荷がかかった時に現れやすいのが特徴です。また、精神的なストレスや興奮、寒い日に外出するなども症状の引き金となることがあります。これは、心臓に多くの酸素が必要な時に血液が不足するためです。多くの場合、安静にすることで数分から十数分で症状は治まります。狭心症は、一時的に心臓の筋肉への血流が不足する状態ですが、放置すると心筋梗塞(しんきんこうそく)という、心臓の筋肉の一部が壊死してしまう危険な状態につながる可能性があります。心筋梗塞は命に関わることもあるため、狭心症の症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。狭心症の症状の程度や頻度、持続時間などは個人差が大きく、日常生活にほとんど影響がない軽い場合もあれば、頻繁に激しい痛みに襲われ、日常生活に支障が出る場合もあります。安静時にも症状が現れるようになった場合は、病状が進行している可能性があるため、特に注意が必要です。早期発見、早期治療が大切ですので、少しでも気になる症状があれば、ためらわずに医療機関に相談するようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 病気名 | 狭心症 |

| 定義 | 冠動脈が狭くなり、心臓の筋肉が必要な血液を受け取れなくなる虚血性心疾患 |

| 主な症状 | 胸の痛みや圧迫感(締め付けられる、焼ける、重苦しいなど) 肩、腕、背中、あご、首などの痛みやしびれ |

| 症状が現れやすい時 | 運動時、肉体的に負荷がかかった時 精神的ストレス時、興奮時、寒い日 |

| 症状の原因 | 心臓に多くの酸素が必要な時に血液が不足するため |

| 症状の持続時間 | 数分~十数分(安静にすると治まる) |

| 放置した場合のリスク | 心筋梗塞(心臓の筋肉の一部が壊死)へ進行する可能性 |

| 重要な注意点 | 安静時にも症状が現れる場合は病状が進行している可能性があるため要注意 |

| 推奨行動 | 気になる症状があれば医療機関に相談 |

代表的な病気:心筋梗塞

心臓の筋肉に血液を送る大切な管である冠動脈が、動脈硬化などによって狭くなり、完全に詰まってしまうと、心臓の筋肉に血液が行き渡らなくなります。この状態が続くと、心臓の筋肉の一部が壊死してしまう恐ろしい病気が、心筋梗塞です。

心筋梗塞になると、非常に強い胸の痛みを感じます。まるで締め付けられる、圧迫されるような痛みで、息をするのも苦しくなることがあります。また、呼吸困難や吐き気、冷や汗などの症状が現れることもあります。狭心症と似た症状ですが、心筋梗塞の方がはるかに重篤で、一刻も早く治療を始めなければ命に関わる危険性があります。

心筋梗塞は、ある日突然発症することもありますが、狭心症を何度も繰り返しているうちに発症するケースも多いです。狭心症は、冠動脈が一時的に狭くなることで、心臓への血流が不足し、胸の痛みや圧迫感などの症状が現れる病気です。狭心症を放置すると、動脈硬化が進行し、やがて心筋梗塞へとつながる可能性が高くなります。ですから、狭心症と診断された場合は、医師の指示に従ってきちんと治療を行い、生活習慣の改善にも取り組むことが大切です。

心筋梗塞を発症すると、心臓のポンプ機能である心機能が低下し、心不全や脈が乱れる不整脈といった合併症を引き起こす可能性があります。また、後遺症が残ることもあり、日常生活に大きな支障をきたすケースもあります。心筋梗塞を予防するためには、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙など、健康的な生活習慣を心がけることが重要です。そして、定期的な健康診断を受け、早期発見、早期治療に努めることが大切です。

予防と治療

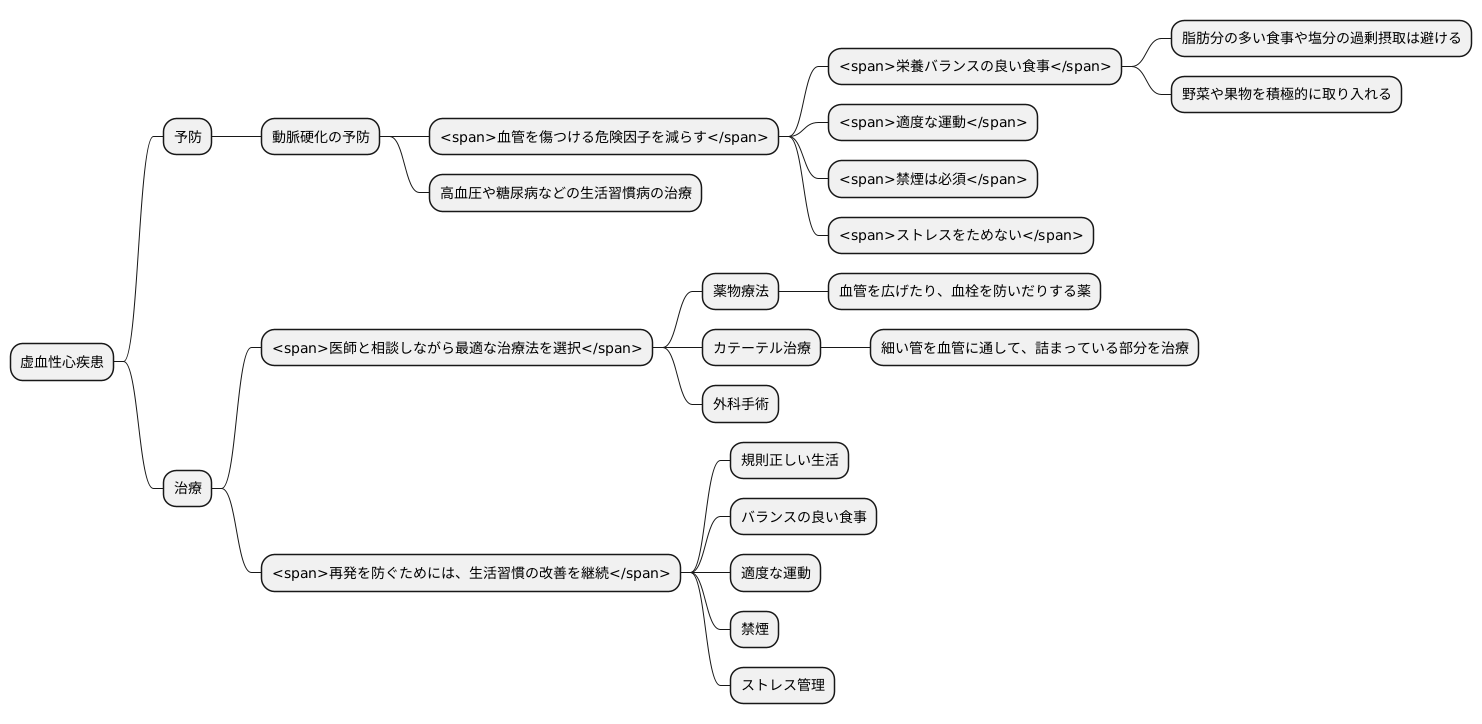

心臓の血液の流れが悪くなることで起きる虚血性心疾患は、命に関わることもある怖い病気です。しかし、日々の生活習慣に気を配り、きちんと予防や治療に取り組むことで、発症のリスクを下げたり、症状の悪化を防いだりすることができます。

まず、予防についてお話しましょう。虚血性心疾患の大きな原因の一つに動脈硬化があります。動脈硬化は、血管が硬くもろくなる病気です。この動脈硬化を防ぐためには、血管を傷つける危険因子を減らすことが大切です。具体的には、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。脂肪分の多い食事や塩分の過剰摂取は避け、野菜や果物を積極的に取り入れることが重要です。また、適度な運動も効果的です。毎日軽い運動を続けることで、血行が促進され、血管の健康を保つことができます。そして、禁煙は必須です。タバコは血管を収縮させ、動脈硬化を進める大きな原因となります。さらに、ストレスをためないことも大切です。ストレスは血管を収縮させ、血圧を上昇させるため、リラックスできる時間を持つように心がけましょう。高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、動脈硬化を進める危険因子です。これらの病気がある場合は、医師の指示に従ってきちんと治療を行いましょう。

すでに虚血性心疾患と診断された場合は、様々な治療法があります。症状や病状に合わせて、医師と相談しながら最適な治療法を選択することが重要です。薬物療法では、血管を広げたり、血栓を防いだりする薬が用いられます。カテーテル治療は、細い管を血管に通して、詰まっている部分を治療する方法です。外科手術は、より重症の場合に選択される治療法です。どの治療法を選択する場合でも、再発を防ぐためには、生活習慣の改善を継続することが非常に大切です。規則正しい生活を送り、バランスの良い食事、適度な運動、禁煙、ストレス管理などを心がけ、健康な状態を維持することで、虚血性心疾患のリスクを減らし、健康な毎日を送ることができます。

早期発見の重要性

心臓の筋肉に栄養を送る血管が狭くなったり詰まったりする虚血性心疾患は、早期発見と適切な治療によって、重篤な状態になることを防ぎ、より良い経過をたどることができます。病状が深刻になる前に対処することで、日常生活への影響を抑え、健康な状態を長く保つことが期待できます。

そのためにも、定期的な健康診断の受診は大変重要です。健康診断では、血液検査や心電図検査などを通じて、自覚症状が現れる前の段階で病気の兆候を捉えることができます。また、日頃から自分の体の状態に気を配り、変化に気付くことも大切です。

虚血性心疾患の代表的な症状としては、胸の痛みや圧迫感、動悸、息切れなどが挙げられます。これらの症状は、運動時だけでなく、安静時や夜間にも現れることがあります。症状が現れた場合は、放置せずに速やかに医療機関を受診し、医師の診察を受けましょう。自己判断で様子を見ていると、病状が悪化してしまう恐れがあります。早期発見と早期治療こそが、虚血性心疾患を克服するための鍵となります。

特に、家族に虚血性心疾患の患者がいる場合は、遺伝的な要因などから自身も発症する危険性が高いと言われています。そのため、より一層の注意が必要です。健康診断の結果で気になる点があったり、自覚症状を感じたりした場合は、ためらわずに医師に相談しましょう。医師との面談を通じて、生活習慣の改善指導や、必要に応じて精密検査を受けることができます。

虚血性心疾患は、生活習慣の改善によっても予防することができます。バランスの取れた食事を心がけ、適度な運動を習慣づけることが重要です。また、禁煙や節酒も効果的です。日々の生活の中で、健康を意識した行動を積み重ねることで、虚血性心疾患のリスクを低減し、健康な生活を送ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 虚血性心疾患とは | 心臓の筋肉に栄養を送る血管が狭くなったり詰まったりする病気 |

| 早期発見・治療の重要性 | 重篤な状態を防ぎ、より良い経過をたどるために重要 |

| 定期健診の重要性 | 血液検査や心電図検査などを通じて、自覚症状が現れる前の段階で病気の兆候を捉える |

| 代表的な症状 | 胸の痛み、圧迫感、動悸、息切れなど。運動時だけでなく、安静時や夜間にも現れる |

| 症状が出た時の対応 | 放置せずに速やかに医療機関を受診 |

| リスクが高い人 | 家族に虚血性心疾患の患者がいる人 |

| 予防策 | バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、節酒 |