つらい切れ痔、その原因と対策

介護を学びたい

先生、『裂肛』ってどういう意味ですか? 介護の勉強で出てきたのですが、よく分かりません。

介護の研究家

『裂肛』は、硬い便が出るときに、肛門が伸びて切れてしまうことで起こる痔の一種だよ。分かりやすく言うと『切れ痔』と同じ意味だね。

介護を学びたい

ああ、切れ痔のことですか!それなら聞いたことがあります。硬い便のせいなんですね。ということは、便秘の人がなりやすいということですか?

介護の研究家

その通り。便秘で硬い便が続くと、裂肛になりやすいんだ。だから、排便をスムーズにするための介助も介護では大切なんだよ。

裂肛とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、「裂肛」について説明します。裂肛とは、硬い便が肛門を通る時に、肛門が伸びて、肛門の出口付近の薄い皮膚が切れてしまうことです。一般的に「切れ痔」と呼ばれているものと同じです。

切れ痔とは何か

切れ痔、正式には裂肛と呼ばれるこの症状は、排便時に痛みを伴う肛門の疾患です。硬い便を出す時に、肛門の皮膚や粘膜に負担がかかり、小さな傷、つまり裂け目ができてしまうことが原因です。この裂け目は浅い場合もありますが、深い場合は出血することもあり、排便のたびに鋭い痛みを感じます。痛みは排便時だけでなく、排便後もしばらく続くことがあり、日常生活にも影響を及ぼします。座っているのが辛かったり、歩くのも苦痛に感じたりすることもあります。

切れ痔になりやすいのは、便秘で硬い便が出やすい方です。硬い便は肛門を無理やり押し広げようとするため、粘膜が傷つきやすくなります。また、妊娠中や出産後の女性も切れ痔になりやすいと言われています。出産時のいきみで肛門に大きな負担がかかることが原因です。さらに、下痢を繰り返す方も切れ痔になることがあります。下痢便には消化されなかった食物や消化液が含まれており、これらが肛門を刺激して炎症を起こし、切れ痔を引き起こす可能性があります。

切れ痔は適切な治療を行えば、多くの場合、比較的早く治癒します。温浴や座浴で肛門周辺を清潔に保ち、血行を良くすることが大切です。また、軟膏や座薬を使用することで、痛みや炎症を抑えることもできます。さらに、便秘を解消するために、食物繊維を多く含む食品を摂取したり、水分を十分に摂ったりすることも効果的です。ただし、症状が重い場合や長引く場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。放置すると慢性化し、手術が必要になるケースもあります。早期の対応が大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 病名 | 切れ痔(裂肛) |

| 症状 | 排便時の痛み、出血(深い場合)、排便後の痛み、日常生活への影響(座る、歩くのが辛いなど) |

| 原因 | 硬い便、妊娠・出産、下痢 |

| なりやすい人 | 便秘の人、妊娠中・出産後の女性、下痢を繰り返す人 |

| 治療法 | 温浴、座浴、軟膏、座薬、食物繊維の摂取、水分摂取、医療機関の受診(症状が重い場合や長引く場合) |

| 放置した場合のリスク | 慢性化、手術が必要になる可能性 |

切れ痔の症状

切れ痔になると、便を出す時に激しい痛みが走ります。この痛みは、まるでナイフで切られたような鋭い痛みで、排便の度に苦痛を伴います。痛みは切れ目の大きさや深さによって変わりますが、小さな切れ目でも耐え難い痛みとなる場合もあります。

また、出血も切れ痔のよく見られる症状です。便を出すと、トイレットペーパーに鮮やかな赤い血が付くことがあります。出血量は少量の場合が多いですが、切れ目が大きい場合は出血量も増えることがあります。痛みと出血によって、排便が大きな負担となり、便意を我慢してしまう人もいます。しかし、便を我慢すると便が硬くなり、切れ痔を悪化させる可能性があるので、注意が必要です。

排便時の痛みと出血以外にも、切れ痔には様々な症状が現れます。排便後も痛みが続くこともあり、数時間、ひどい場合は一日中痛みが続くこともあります。座っているのも辛く、日常生活に支障をきたすこともあります。さらに、切れ痔が長引くと、肛門の周りの皮膚が硬くなってしこりのようなものができることもあります。また、かゆみを感じることもあり、無意識に患部をかいてしまうことで、症状が悪化してしまうこともあります。かゆみが強い場合は、医師に相談し、適切なかゆみ止めを使用する必要があるでしょう。

切れ痔の症状は、他の肛門の病気と似ている場合もあります。そのため、自己判断で治療を行うのは危険です。少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関を受診し、正しい診断と適切な治療を受けるようにしましょう。適切な治療を受けることで、痛みやかゆみなどの症状を和らげ、切れ痔の悪化を防ぐことができます。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 痛み | 排便時に激しい痛み、まるでナイフで切られたような鋭い痛み。切れ目の大きさや深さによって変わる。排便後も痛みが続く場合があり、数時間、ひどい場合は一日中続くことも。 |

| 出血 | トイレットペーパーに鮮やかな赤い血が付く。出血量は少量の場合が多いが、切れ目が大きい場合は増えることも。 |

| 排便困難 | 痛みと出血によって、排便が大きな負担となり、便意を我慢してしまうことも。便を我慢すると便が硬くなり、切れ痔を悪化させる可能性も。 |

| その他の症状 | 肛門の周りの皮膚が硬くなってしこりのようなものができる。かゆみを感じることもあり、無意識に患部をかいてしまうことで、症状が悪化することも。 |

| 受診の推奨 | 少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関を受診し、正しい診断と適切な治療を受ける。 |

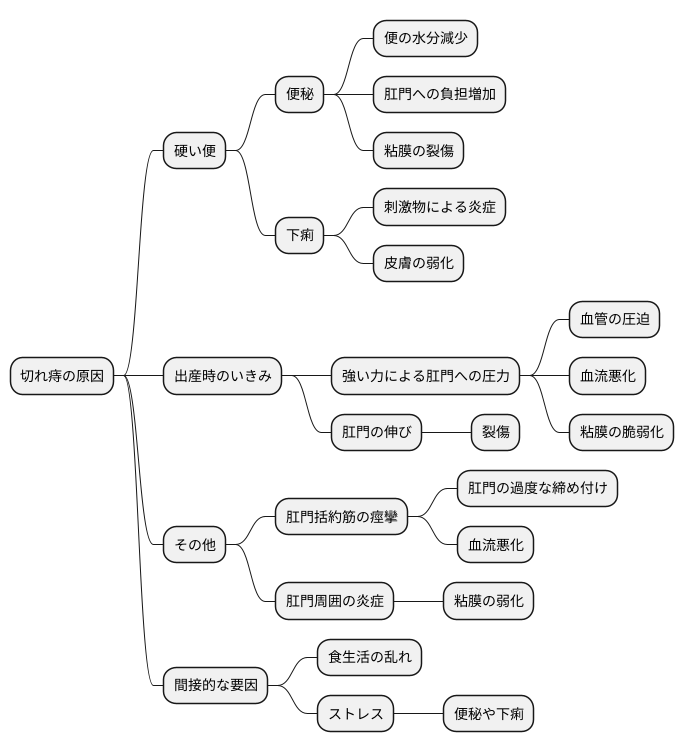

切れ痔の原因

硬い便が肛門を傷つけることが、切れ痔の主な原因です。便秘になると便の水分が少なくなり、硬くなります。硬くなった便を排泄しようとすると、肛門に大きな負担がかかり、肛門の粘膜が裂けてしまうのです。まるで硬い紙で薄い紙をこするようなもので、傷ができやすい状態になります。また、下痢の場合も、便に含まれる刺激物が肛門を傷つけて炎症を起こし、切れ痔になりやすくなります。何度も下痢を繰り返すと、肛門の周りの皮膚が弱り、ちょっとした刺激でも切れ痔になってしまうことがあります。

出産時のいきみも切れ痔の原因の一つです。赤ちゃんを産む際、強い力でいきむことで、お腹だけでなく肛門にも大きな圧力がかかります。この圧力によって肛門周辺の血管が圧迫され、血流が悪くなります。血流が悪くなると、肛門の粘膜は酸素や栄養が不足し、切れやすくなってしまうのです。また、いきむことで肛門が伸びてしまい、裂傷を作ることもあります。

その他にも、肛門括約筋の痙攣や、肛門周囲の炎症なども切れ痔を引き起こすことがあります。肛門括約筋は、肛門を閉じる筋肉です。この筋肉が痙攣を起こすと、肛門が過度に締め付けられ、血流が悪くなり、切れ痔になりやすくなります。また、肛門周囲に炎症が起きると、粘膜が弱くなり、切れ痔になりやすい状態になります。これらの原因に加え、食生活の乱れやストレスなども、便秘や下痢を招き、間接的に切れ痔の原因となることがあります。バランスの良い食事を摂り、適度な運動を行い、ストレスをためない生活を心がけることで、切れ痔の予防につながります。

切れ痔は、適切な治療を行うことで治すことができます。排便時に痛みや出血がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

切れ痔の治療法

切れ痔は、排便時に痛みや出血を伴う、つらい病気です。痛みは、鋭く感じる場合もあれば、鈍い痛みを感じる場合もあり、出血は、トイレットペーパーに付着する程度の少量の場合もあれば、多量の場合もあります。適切な治療を行うことで、ほとんどの場合、治すことができます。

切れ痔の治療は、症状の重さによって異なります。軽い切れ痔の場合、塗り薬や座薬などの薬による治療が中心となります。これらの薬には、痛みを和らげる作用や、炎症を抑える作用があります。また、便をやわらかくする薬を一緒に使うことで、排便時の負担を軽くし、傷の治りを早めます。

家庭では、ぬるめのお湯に浸かる、または、ぬるめのお湯で患部を洗うことで、血の巡りを良くし、痛みを和らげることができます。入浴は、お湯の温度を38~40度くらいにし、10~15分程度浸かります。患部を洗う場合は、刺激の少ない石鹸を使用し、優しく洗いましょう。ゴシゴシこすったり、熱いお湯で洗ったりすると、症状が悪化することがあるので、気をつけましょう。

食事にも気を配りましょう。便秘は切れ痔の大きな原因の一つです。食物繊維を多く含む食品、例えば、野菜や海藻、きのこなどを積極的に摂り、水分を十分に摂ることで、便をやわらかくし、排便をスムーズにすることができます。

重い切れ痔の場合や、薬による治療で効果がない場合は、手術が必要になることもあります。手術には、傷口を取り除く方法や、肛門の筋肉の一部を切って圧力を下げる方法などがあります。医師は、患者さんの状態に合わせて、適切な手術方法を選択します。

自己判断で治療を行うのは危険です。症状に合った適切な治療法を選ぶために、医療機関を受診し、医師の指示に従うことが大切です。早期に治療を開始することで、痛みや出血などの症状を早く和らげ、治りを早めることができます。

| 症状 | 治療法 | 家庭でのケア | 食事 | 重症の場合 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 排便時の痛み、出血(少量~多量) |

|

|

|

薬物療法が無効の場合、手術が必要 | 自己判断せず、医療機関を受診 |

切れ痔の予防法

切れ痔は、肛門の皮膚が切れて痛みや出血を伴う症状で、繰り返すと大変つらいものです。日ごろから予防を心がけることが重要です。切れ痔の主な原因は、硬い便や下痢便による肛門への負担です。ですから、便通を整えることが予防の第一歩となります。

毎日の食事で気をつけたいのは、食物繊維を十分に摂ることです。野菜、果物、海藻、きのこ類など、食物繊維が豊富な食品を積極的に取り入れましょう。食物繊維は便のかさを増やし、柔らかくしてくれるので、排便時の負担を軽減してくれます。また、水分も大切です。水分が不足すると便が硬くなり、排便時に肛門を傷つけやすくなります。こまめに水分を補給し、便を柔らかく保ちましょう。合わせて、適度な運動も心がけましょう。運動不足は腸の動きを鈍らせ、便秘を招きやすいため、ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。

排便時に強くいきむのも、切れ痔の原因となります。便意を感じてもなかなか出ない場合は、無理にいきむのではなく、一旦トイレから出て、時間を置いてからもう一度試してみましょう。それでも出ない場合は、医師に相談することをお勧めします。毎朝決まった時間にトイレに行く習慣をつけるのも、規則正しい排便リズムを作るのに役立ちます。便意を感じたら我慢せず、すぐにトイレに行くようにしましょう。

ストレスも、切れ痔の悪化要因となります。ストレスは自律神経のバランスを崩し、便秘や下痢を引き起こすことがあります。ゆっくりとお風呂に浸かったり、好きな音楽を聴いたり、自分なりのストレス解消法を見つけて、心身のリラックスを心がけましょう。規則正しい生活とバランスの取れた食事、適度な運動、そしてストレスをためない生活を心がけることで、切れ痔を予防し、快適な毎日を送りましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 主な原因 | 硬い便や下痢便による肛門への負担 |

| 食事 | 食物繊維(野菜、果物、海藻、きのこ類など)を十分に摂る。水分もこまめに補給する。 |

| 運動 | 適度な運動(ウォーキング、軽い体操など)で腸の動きを活発にする。 |

| 排便 | 強くいきまない。便意を感じたら我慢せず、すぐにトイレに行く。出ない場合は、時間を置いてからもう一度試す。それでも出ない場合は医師に相談する。毎朝決まった時間にトイレに行く習慣をつける。 |

| ストレス | ストレスをためない。自分なりのストレス解消法を見つける。 |

日常生活での注意点

毎日の暮らしの中で、切れ痔を悪化させないためには、いくつか気を付けることがあります。まず、排便後は、傷口を刺激しないことが大切です。トイレットペーパーでゴシゴシとこすらず、優しく押さえるようにして拭き取りましょう。温水洗浄便座を使う場合は、水圧を弱く設定し、長時間使用しないように気を付けましょう。強い水圧は、かえって患部を刺激し、痛みを増すことがあります。

入浴時も、患部を優しく扱うことが重要です。石鹸をよく泡立て、手で優しく洗いましょう。タオルでゴシゴシとこすったり、ナイロンタオルなどの刺激の強いものを使用することは避けましょう。また、熱いお湯に長時間浸かるのも、患部への負担となるため、ぬるめのお湯に短時間浸かるようにしましょう。

下着選びも大切です。通気性の良い綿素材の下着を選び、締め付けの強いものは避けましょう。化繊素材の下着や、締め付けの強い下着は、蒸れや摩擦を引き起こし、切れ痔の悪化につながることがあります。こまめに下着を取り替えて、患部を清潔に保つことも大切です。

食事にも気を配りましょう。香辛料を多く使った刺激の強い食べ物や、アルコールは、肛門周辺の炎症を悪化させる可能性があります。バランスの良い食事を心がけ、便秘や下痢にならないように気を付けましょう。便秘は、硬い便によって患部を傷つける原因となります。また、下痢は、肛門周辺の皮膚を刺激し、炎症を悪化させる可能性があります。規則正しい生活リズムを保ち、適度な運動をすることも、便秘や下痢の予防に効果的です。これらの日常生活でのちょっとした心がけが、切れ痔の再発防止につながります。

| 場面 | 注意点 |

|---|---|

| 排便後 |

|

| 入浴時 |

|

| 下着 |

|

| 食事 |

|