アルツハイマー型認知症:理解と対応

介護を学びたい

先生、アルツハイマー型認知症の方への『介護』と『介助』の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

そうだね、似ている言葉で分かりづらいよね。『介助』は、生活動作の一部を補助することを指すよ。例えば、食事の際にスプーンや箸を使って食べられない方に、食べ物を口まで運んであげるといった行為のことだね。一方、『介護』は生活全般を支えることを指す。食事だけでなく、入浴や排泄の介助、金銭管理や身の回りの環境整備、精神的なケアなども含まれるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。『介助』は一部の動作を助けることで、『介護』は生活全般を支えることなんですね。具体的な例でいうと、服を着るときにボタンをかけるのを手伝うのは『介助』で、着替え全体をサポートするのは『介護』という感じでしょうか?

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。アルツハイマー型認知症の方は、病状の進行によってできることが変化していくから、『介護』と『介助』を使い分ける必要があるんだよ。症状に合わせて、必要なサポートを提供することが大切なんだ。

アルツハイマー型認知症とは。

『物忘れがひどい病気』(認知症の中で一番多い種類です)について説明します。この病気は、脳で記憶をためる部分が縮んでしまうことで起こります。主な症状としては、最近の出来事を忘れてしまう、判断力が弱くなる、計画や目標を立てるのが難しくなるといったものがあります。病気が進むと、会話が難しくなる人もいます。女性に多く見られ、症状はゆっくりと進んでいく傾向があります。今のところ、この病気を完全に治す方法はありません。そのため、薬を飲んで症状が進むのを遅らせたり、周りの環境を変えたり、混乱させたりしないようにすることが大切です。この説明は、『介護』(高齢者や体の不自由な方を支えること)と『介助』(日常生活の動作を助けること)に関連しています。

よくある認知症

もの忘れがひどくなる病気として広く知られている認知症の中で、最も患者数が多いのがアルツハイマー型認知症です。歳を重ねるにつれて発症しやすくなるこの病気は、現在、高齢化が進む社会において増加し続けており、患者本人だけでなく、支える家族にも大きな負担となっています。

この病気は、脳の神経細胞が変化し、萎縮していくことで、記憶力や思考力、判断力など、人としての活動の基盤となる様々な機能が徐々に衰えていく進行性の病気です。初期の段階では、もの忘れの症状が中心ですが、病気が進行するにつれて、時間や場所が分からなくなったり、身近な人の顔が分からなくなったり、妄想や幻覚、徘徊といった症状が現れることもあります。さらに、症状が進むと、食事や排泄、着替えなどの日常生活動作も一人では行えなくなり、介護が必要な状態となります。

アルツハイマー型認知症は、残念ながら根本的な治療法はまだ確立されていません。しかし、早期に発見し、適切な対応をすることで、症状の進行を遅らせ、患者本人がより長く自立した生活を送れるように支援することができます。そのためには、まずこの病気について正しく理解することが重要です。早期発見の鍵となる初期症状や、症状の進行を抑えるための生活上の工夫、利用できる医療や介護サービスなど、様々な情報を積極的に集め、自分自身や家族のために役立てましょう。また、認知症は患者本人だけでなく、家族にとっても大きな負担となるため、周囲の理解と支援が不可欠です。地域包括支援センターなど、相談できる窓口をあらかじめ知っておくことも大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 疾患名 | アルツハイマー型認知症 |

| 特徴 | 最も患者数が多い認知症 加齢とともに発症しやすく、高齢化社会で増加 脳の神経細胞の変化・萎縮による進行性の病気 |

| 症状 | 初期:もの忘れ 進行期:時間・場所の認識障害、人物認識障害、妄想・幻覚、徘徊 末期:日常生活動作の困難(食事、排泄、着替えなど) |

| 治療法 | 根本的な治療法は未確立 |

| 対策 | 早期発見・適切な対応による進行抑制 自立した生活の支援 初期症状の理解 生活上の工夫 医療・介護サービスの利用 周囲の理解と支援 相談窓口の確認(例:地域包括支援センター) |

症状の特徴

もの忘れは誰にでも起こることですが、アルツハイマー型認知症の記憶障害は、日常生活に支障をきたすほど頻繁に起こり、症状の進行とともに悪化していきます。特に最近の出来事に関する記憶が失われやすく、例えば、朝ご飯に何を食べたか思い出せなかったり、数分前に話した内容を忘れて何度も同じ質問を繰り返したりします。約束を忘れてしまったり、大切なものをどこにしまったか分からなくなることも多くなります。

また、状況を適切に判断する能力も低下します。例えば、季節に合わない服装を選んでしまったり、お金の管理が難しくなったり、以前は簡単にできていた家事ができなくなったりします。このような判断力の低下は、日常生活でのミスやトラブルにつながる可能性があります。例えば、火の元の消し忘れによる火災や、公共交通機関の利用方法が分からなくなり道に迷ってしまうといった危険も考えられます。

さらに、計画を立てたり、手順を踏んで作業を進めていく能力も低下します。料理の手順が分からなくなったり、以前は得意だった趣味に集中できなくなったりします。このような実行機能の障害は、日常生活のさまざまな場面で影響を及ぼします。例えば、買い物をスムーズに行うことができなくなったり、複雑な機械の操作ができなくなったりします。これらの症状は、最初は軽微で周囲も気づきにくいことがありますが、徐々に進行し、日常生活に大きな影響を及ぼすようになります。そのため、早期発見と適切な対応が重要です。

| 症状 | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 記憶障害 |

|

|

| 判断力の低下 |

|

|

| 実行機能の障害 |

|

|

原因とメカニズム

もの忘れがだんだんひどくなる病気の一つに、アルツハイマー型認知症があります。この病気は、脳の記憶をつかさどる「海馬」と呼ばれる部分が縮んでしまうことが主な原因です。海馬は、まるで情報の倉庫のような役割を果たしており、新しい出来事を覚えたり、過去の記憶を思い出したりするために大切な場所です。この海馬が縮んでしまうと、記憶に関連する様々な問題が起こりやすくなります。

また、アルツハイマー型認知症では、脳の中に「アミロイドβ」と呼ばれる特殊なたんぱく質が溜まってしまうことも、症状の進行に関係していると考えられています。このたんぱく質は、脳の神経細胞を傷つけてしまい、脳の働きを悪くしてしまうのです。神経細胞は、脳の中で情報を伝えるために重要な役割を果たしていますが、アミロイドβによって神経細胞が傷つけられると、情報の伝達がうまくいかなくなり、認知機能の低下につながります。

しかし、なぜアミロイドβが脳に溜まってしまうのか、詳しい仕組みはまだはっきりと分かっていません。世界中の研究者がこの謎を解明しようと、日々研究に取り組んでいます。もしアミロイドβが溜まる原因が分かれば、その原因を根本から絶つことで、アルツハイマー型認知症のより効果的な治療法や予防法を開発できる可能性があります。

アルツハイマー型認知症の克服のためには、原因の究明が欠かせません。多くの研究者がこの病気に立ち向かい、原因の解明に向けて努力を続けています。将来的には、これらの研究成果が実を結び、アルツハイマー型認知症に苦しむ人々にとって希望の光となることが期待されています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 主な原因 | 脳の記憶をつかさどる「海馬」の萎縮 |

| 関連要因 | 脳内への「アミロイドβ」の蓄積 |

| アミロイドβの影響 | 神経細胞の損傷、脳の機能低下、認知機能の低下 |

| 現状の課題 | アミロイドβ蓄積の詳しいメカニズムは不明 |

| 今後の展望 | 原因究明による効果的な治療法・予防法の開発 |

女性に多い病気

高齢化が進むにつれて、アルツハイマー型認知症は、統計的に女性に多く見られる病気となっています。なぜ女性に多く発症するのか、その原因は完全には解明されていません。しかし、いくつかの要因が考えられています。一つは、閉経後に女性ホルモンであるエストロゲンが減少することです。エストロゲンは脳の神経細胞を保護する働きがあると考えられており、その減少が認知症のリスクを高める可能性が指摘されています。

また、女性の平均寿命が男性より長いことも関係していると考えられています。寿命が長いということは、それだけ長く生きることで、認知症を発症するリスクにさらされる期間も長くなるということです。さらに、社会的な要因も影響している可能性があります。例えば、女性は男性に比べて家事や育児など、複数の役割を担うことが多く、精神的な負担が大きい場合もあります。このようなストレスも、認知症の発症リスクを高める要因となる可能性が考えられます。

アルツハイマー型認知症の女性患者数が増加していることは、社会全体で取り組むべき重要な課題です。女性特有の症状や生活上の困難にも配慮した、きめ細やかな支援体制が必要です。例えば、症状の進行に合わせた適切な医療や介護サービスの提供はもちろんのこと、患者本人や家族の精神的な負担を軽減するための相談支援体制も重要です。また、地域社会全体で認知症への理解を深め、患者とその家族が安心して暮らせる環境づくりも必要不可欠です。今後ますます高齢化が進む中で、これらの課題に積極的に取り組んでいくことが、社会全体の健康と福祉の向上につながるでしょう。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 生物学的要因 |

|

| 社会的要因 | 家事・育児など複数の役割を担うことによる精神的負担 |

| 課題と対策 |

|

現在の治療と対応

現在、物忘れの病気である認知症の中でも、アルツハイマー型認知症を根本から治す方法は残念ながらありません。病気の進行を完全に止めることはできないというのが現状です。しかし、薬を使うことで症状の悪化を遅らせたり、認知機能の衰えを緩やかにしたりすることは可能です。これらの薬は、症状を軽くしたり、進行を遅らせる効果が期待できますが、病気を完全に治すものではありません。

薬物療法に加えて、患者さんの周りの環境を整えることも非常に重要です。患者さんが混乱したり、ストレスを感じたりする原因を取り除くことで、穏やかに過ごせるよう支援します。例えば、家の中の整理整頓をして、必要な物がすぐに見つかるようにしたり、見慣れた物や写真などを置いて安心できる空間を作ったりすることが有効です。

日常生活においては、安全に過ごせるように配慮することも大切です。つまずきやすい場所をなくしたり、火の元の管理を徹底したりするなど、事故を未然に防ぐ工夫が必要です。また、患者さんとのコミュニケーションを円滑に進める工夫も重要です。ゆっくりと話しかけたり、簡単な言葉を使うことで、患者さんの理解を助けます。表情や身振り手振りも積極的に活用することで、よりスムーズな意思疎通を図ることができます。

アルツハイマー型認知症のケアは、患者さん本人だけでなく、家族や介護者の負担も大きいものとなります。周囲の理解と協力が不可欠です。介護サービスの利用や、地域にある相談窓口などを活用することで、負担を軽減し、より良いケアを実現できるでしょう。患者さん、そして支える家族が安心して生活を送れるよう、社会全体で支えていくことが大切です。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 薬物療法 | 症状の悪化を遅らせ、認知機能の衰えを緩やかにする。根本的な治療ではない。 |

| 環境調整 | 混乱やストレスの原因を取り除き、穏やかに過ごせるようにする。家の中の整理整頓、見慣れた物の配置などが有効。 |

| 安全対策 | 日常生活における安全確保。つまずきやすい場所の解消、火の元の管理など。 |

| コミュニケーション | ゆっくりとした口調、簡単な言葉遣い、表情や身振り手振りの活用。 |

| 周囲の支援 | 介護サービス、相談窓口の活用による負担軽減。社会全体での支援が重要。 |

向き合い方と周囲の役割

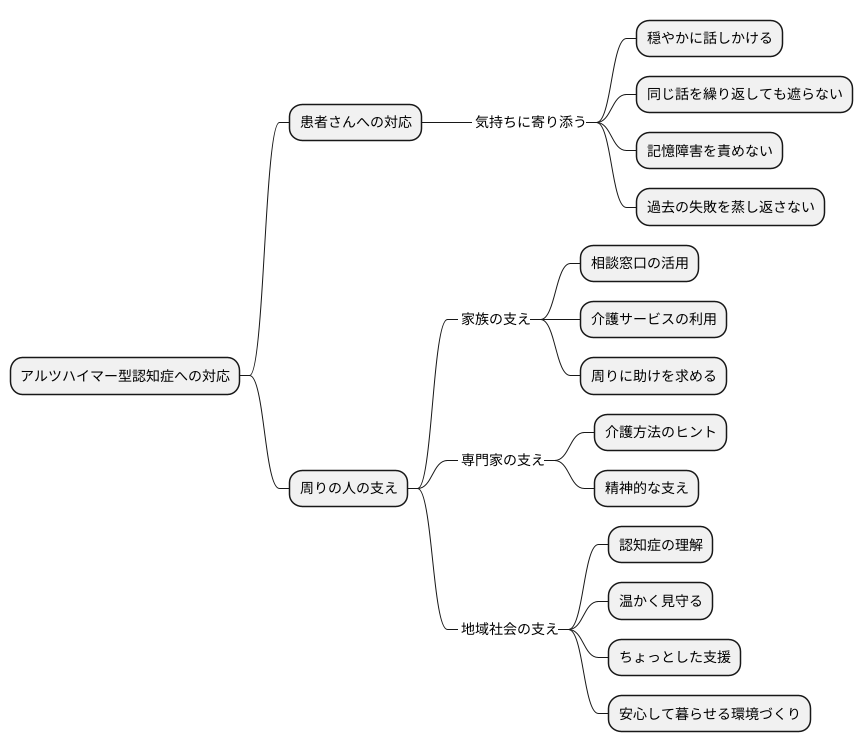

物忘れがだんだんひどくなる病気である認知症の中でも、アルツハイマー型認知症は患者さん本人だけでなく、家族をはじめ周りの人にとっても大きな負担となる病気です。しかし、この病気について正しい知識を身につけて、状況に応じた適切な対応をすることで、患者さんが穏やかに日々を過ごせるように支えることができます。

まず大切なのは、患者さんの気持ちに寄り添うことです。物忘れに対して焦ったり、イライラしたりせず、ゆっくりと時間をかけて向き合いましょう。穏やかな口調で話しかけ、たとえ同じ話を何度も繰り返しても、遮ったり否定したりせず、根気強く耳を傾けることが大切です。記憶障害があることを責めたり、過去の失敗などを蒸し返したりするのも避けなければなりません。常に配慮と思いやりを持った接し方を心がけましょう。

患者さんの気持ちに寄り添うと同時に、周りの人の支えも欠かせません。介護をする家族は、大きな負担を抱えがちです。地域包括支援センターをはじめとする様々な相談窓口を活用し、専門家の助言を受ける、介護サービスを利用するなどして、一人で抱え込まずに、周りに助けを求めることが重要です。介護のプロの知識や経験は、具体的な介護方法のヒントになるだけでなく、精神的な支えにもなります。

また、近所の人や友人、職場の同僚など、周りの人たちの理解と協力も大きな力となります。認知症という病気を正しく理解し、患者さんとその家族を温かく見守る、ちょっとした買い物や家事を手伝うなど、地域社会全体で支える仕組みを作ることが、患者さんと家族が安心して暮らせる環境につながります。周りの理解と協力が、患者さんと家族にとってかけがえのない支えとなるのです。