課題中心アプローチ:高齢者介護における解決策

介護を学びたい

先生、「課題中心アプローチ」って、高齢者の困りごとを解決するための方法ですよね?でも、「介護」と「介助」との関係がよくわかりません。教えてください。

介護の研究家

良い質問ですね。「介護」は生活全般の支援を指し、食事、入浴、排泄の世話なども含みます。「介助」は、それを一部として、移動や着替えなど、特定の動作を支えることを指します。課題中心アプローチでは、まず「介護」の全体像を見て、その中で「介助」が必要な部分を明確にします。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の中に「介助」があるんですね。つまり、課題中心アプローチでは、まず生活全体の困りごとを把握し、その上で必要な「介助」を考えるということですか?

介護の研究家

その通りです。例えば、高齢者が一人で買い物に行けないという課題があれば、まずは「介護」の視点で、なぜ行けないのかを考えます。足腰が弱いなら「介助」が必要ですし、お金の管理が難しいなら別の支援が必要になります。課題中心アプローチでは、このように「介護」全体を踏まえて、その人にとって本当に必要な支援を考えていくのです。

課題中心アプローチとは。

『課題中心アプローチ』という考え方について説明します。この考え方は、介護が必要な高齢者や支援が必要な高齢者が抱えている困りごとを一番大切にし、その困りごとを解決するために目標を立てて、介護サービスを提供するものです。これは、社会福祉の根本となる考え方で、高齢者本人を中心とした、あるいは利用者本人を中心とした考え方とも言えます。

課題中心アプローチとは

課題中心アプローチとは、介護が必要な方が日常生活で感じる具体的な困りごとに焦点を当てた支援の方法です。これまでの画一的な支援ではなく、一人ひとりの状況や希望に寄り添った丁寧な対応を大切にします。

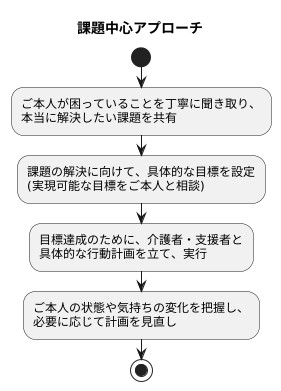

このアプローチでは、まずご本人にとって何が困りごとになっているのかを一緒に考え、明確にすることから始めます。例えば、「買い物に出かけるのが難しい」「お風呂に入るのが大変」「家に閉じこもりがちで人と話す機会が少ない」など、様々です。ご本人が困っていると感じていることを丁寧に聞き取り、ご本人にとって本当に解決したい課題は何かを共有することが大切です。

次に、明確になった課題の解決に向けて、具体的な目標を設定します。「週に一度は近所の商店まで歩いて買い物に行く」「一人で安全にお風呂に入れるようになる」「週に二回は地域の集まりに参加する」など、実現可能な目標を、ご本人と相談しながら決めていきます。目標はご本人が主体的に取り組めるように、小さく具体的なものにすると良いでしょう。

そして、設定した目標を達成するために、介護者や支援者がご本人と協力して具体的な行動計画を立てます。例えば、「買い物に行く練習を週に一回行う」「お風呂用手すりの設置を検討する」「地域の集まりの情報を提供する」など、目標達成に向けた具体的な行動を計画し、実行していきます。この過程では、ご本人の状態や気持ちの変化を常に把握しながら、必要に応じて計画を見直す柔軟さも重要です。

課題中心アプローチでは、ご本人の意向を尊重し、ご本人が主体的に問題解決に取り組むことを支援します。このプロセスを通して、ご本人の自立を促し、生活の質を高めることを目指します。また、ご本人と支援者との信頼関係を築く上でも、非常に大切な考え方です。

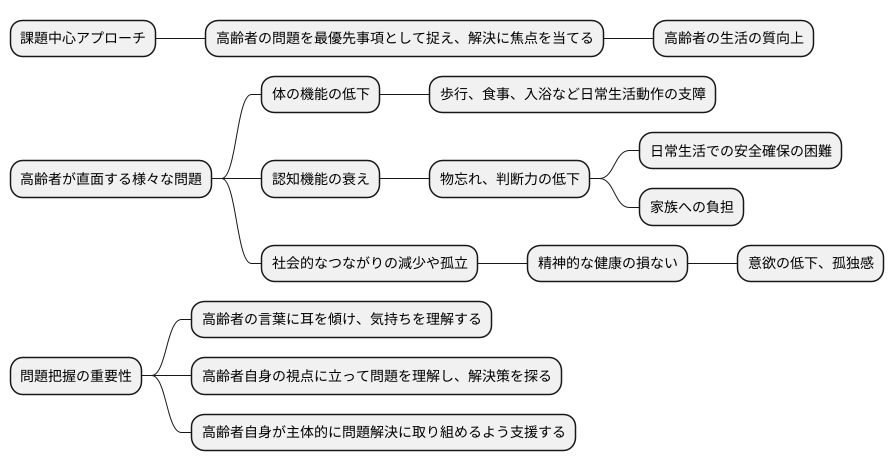

高齢者の問題を最優先

高齢化が進む現代社会において、高齢者の抱える問題はますます多様化し、深刻さを増しています。課題中心アプローチとは、高齢者が抱える問題を最優先事項として捉え、解決に焦点を当てる考え方です。これは、支援が必要な高齢者や介護が必要な高齢者の生活の質を向上させる上で、非常に重要な視点です。

高齢者が直面する問題は実に様々です。例えば、加齢に伴う体の機能の低下は、歩行や食事、入浴といった日常生活動作に支障をきたすことがあります。また、物忘れや判断力の低下といった認知機能の衰えは、日常生活での安全確保を難しくし、家族にも大きな負担をかける可能性があります。さらに、社会的なつながりの減少や孤立は、精神的な健康を損ない、意欲の低下や孤独感を招く原因となります。

これらの問題は、単独で起こることもあれば、複雑に絡み合って現れることもあります。例えば、体の機能の低下によって外出の機会が減り、それが社会的な孤立につながるケースも少なくありません。そのため、高齢者がどのような問題を抱えているのかを丁寧に把握することが何よりも重要です。家族や介護に携わる人は、高齢者本人の言葉に耳を傾け、その気持ちを理解しようと努めるべきです。思い込みや一方的な判断に基づいて支援を行うのではなく、高齢者自身の視点に立って問題を理解し、解決策を探ることが大切です。高齢者自身が主体的に問題解決に取り組めるよう、環境を整え、必要な支援を提供することで、その人らしい生活の実現を支えることができます。

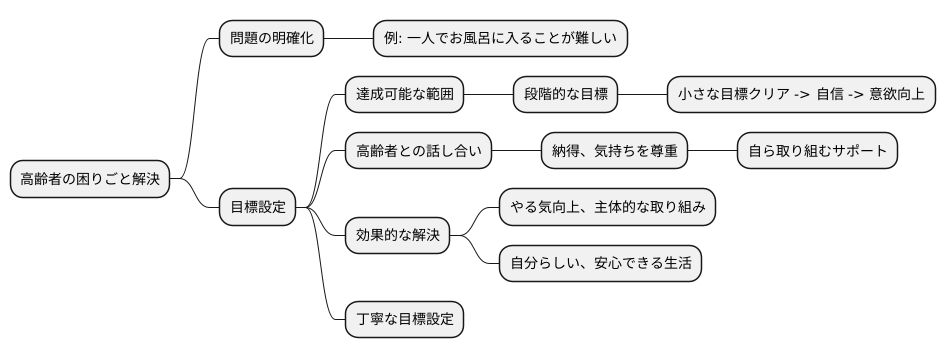

解決のための課題設定

高齢者が生活の中で困っていることをはっきりさせた後は、その困りごとを解決するための具体的な目標を立てます。この目標設定は高齢者の方が抱えている問題を解消するための重要な一歩です。例えば、「一人でお風呂に入ることが難しい」という問題があるとします。この問題に対して、「お風呂場まで一人で歩いて行けるようになる」「椅子に座って安全にお風呂に入れるようになる」といった具体的な目標を立てます。

目標は、高齢者ご本人が無理なく達成できる範囲で設定することが大切です。はじめから高い目標を設定するのではなく、少しづつ段階的に目標を達成していくことがポイントです。小さな目標を一つずつクリアしていくことで、「自分にもできる」という自信につながり、より意欲的に取り組むことができるようになります。

また、目標を立てる際には、高齢者ご本人とじっくり話し合い、納得してもらった上で決めることが欠かせません。ご本人の気持ちを尊重し、自ら進んで取り組めるようにサポートするためには、この話し合いの過程がとても大切です。目標設定を通じて、高齢者ご本人のやる気を高め、主体的に取り組めるように支援することで、より効果的な解決へと繋がります。高齢者の方が自分らしく、そして安心して生活を送れるように、丁寧な目標設定を心がけましょう。

具体的な介護サービスの提供

高齢者の方々がより快適で自立した生活を送れるように、一人ひとりの状態や希望に合わせたきめ細やかな支援を提供することが大切です。ここでは、具体的な介護サービスの例をいくつかご紹介します。

例えば、「浴槽まで一人で移動できるようになる」という目標を設定した場合、どのような支援ができるでしょうか。まず、理学療法士による体の機能回復訓練の実施を検討します。筋力トレーニングや歩行訓練を通じて、安全に移動するための体の機能を高める支援を行います。また、手すりや歩行器などの福祉用具の導入も効果的です。住環境に合わせて適切な用具を選ぶことで、移動の負担を軽減し、安全性を高めることができます。そして、ご本人にとって使いやすい用具の使い方の指導も欠かせません。繰り返し練習することで、自信を持って使えるようになるまで丁寧に支援します。

また、「シャワーいすを使って安全に体を洗うことができるようになる」という目標に対しては、ご本人の体の状態に合ったシャワーいす選びから始めます。高さや機能など、様々な種類のいすの中から最適なものを選定します。次に、安全ないすの使い方の指導を行います。いすの座り方や立ち上がり方などを丁寧に説明し、転倒などの事故を防ぎます。必要に応じて、体を洗う際の介助方法についても検討します。ご本人のプライバシーに配慮しながら、適切な介助を提供します。

これらのサービスは、画一的に提供するのではなく、高齢者の方一人ひとりの体の状態や生活環境、そしてご本人の希望に合わせて柔軟に対応することが重要です。定期的に体の状態や生活状況の変化を確認し、必要に応じてサービス内容を見直すことで、常に最適な支援を提供していきます。そして、何よりも高齢者の方々が自分らしく生活できることを第一に考え、寄り添った支援を心がけていきます。

| 目標 | 具体的な支援 |

|---|---|

| 浴槽まで一人で移動できるようになる |

|

| シャワーいすを使って安全に体を洗うことができるようになる |

|

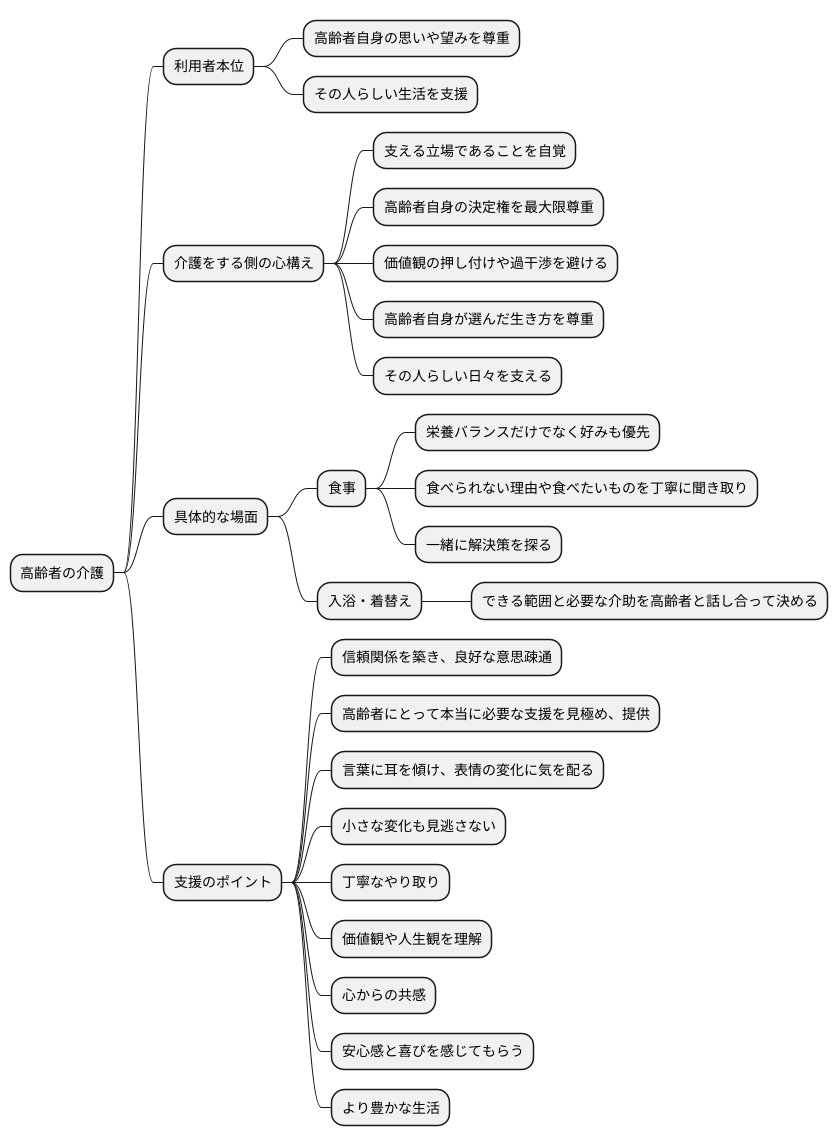

当事者本位の姿勢

高齢者の介護においては『利用者本位』の姿勢が何よりも大切です。これは、介護サービスの中心にいる高齢者自身の思いや望みを尊重し、その人らしい生活を送れるように支えることを意味します。

介護をする側は、あくまでも支える立場であることを忘れずに、高齢者自身が自分の人生を決められる権利を最大限に尊重しなければなりません。自分たちの価値観を押し付けたり、必要以上の世話を焼きすぎるのは避けるべきです。高齢者自身が選んだ生き方を尊重し、その人らしい日々を支えていくことこそ、介護の本質と言えるでしょう。

例えば、食事のメニュー一つとっても、栄養バランスだけでなく、高齢者自身の好みや食べたいものを優先的に考えることが重要です。無理に食べさせようとするのではなく、なぜ食べられないのか、何が食べたいのかを丁寧に聞き取り、一緒に解決策を探っていく姿勢が大切です。また、入浴や着替えといった日常の動作においても、どこまで自分でできるのか、どのような介助が必要なのかを高齢者と話し合いながら決めていくことが大切です。

信頼関係を築き、良好な意思疎通を図りながら、高齢者にとって本当に必要な支援を見極め、提供していくことが重要です。それは、常日頃から、高齢者の言葉に耳を傾け、表情の変化に気を配り、小さな変化も見逃さないよう努めることを意味します。高齢者との丁寧なやり取りを通して、その人が大切にしている価値観や人生観を理解し、心からの共感に基づいた温かい支援を提供することで、高齢者は安心感と喜びを感じ、より豊かな生活を送ることができるでしょう。

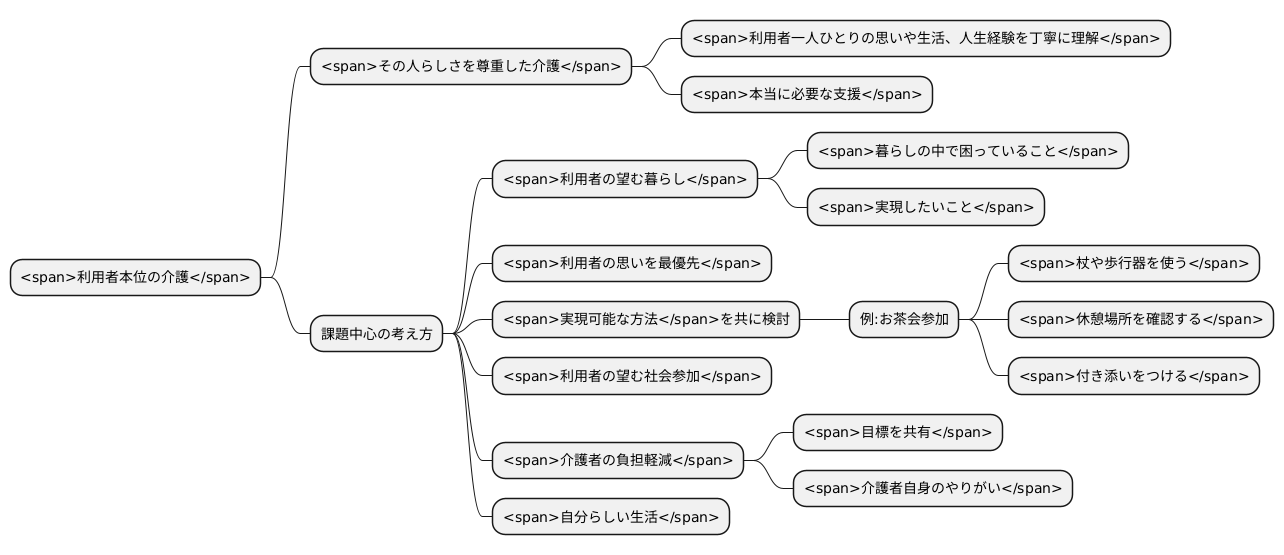

利用者本位の介護の実現

利用者の望む暮らしを実現するために、その人らしさを尊重した介護の実現が求められています。これまでの画一的な支援ではなく、利用者一人ひとりの思いや生活、人生経験を丁寧に理解し、本当に必要な支援を見極めることが重要です。課題中心の考え方は、利用者自身が暮らしの中で困っていることや実現したいことを明確にし、それを解決するための具体的な方法を、利用者と介護者が一緒に考えていく支援方法です。

例えば、足腰が弱ってきた方が「近所の友達とのお茶会に参加したい」と願っている場合、従来の支援では「安全のため外出は控えましょう」と安易に制限してしまうかもしれません。しかし、課題中心の考え方では、「お茶会に参加したい」という利用者の思いを最優先し、どうすれば安全に外出できるかを一緒に考えます。「杖や歩行器を使う」「休憩場所を確認する」「付き添いをつける」など、実現可能な方法を共に検討することで、利用者の望む社会参加を叶えることができます。

課題中心の考え方は、介護者の負担軽減にもつながります。利用者の意向を無視した一方的な支援は、介護者に精神的、身体的な負担を強いる可能性があります。しかし、利用者と目標を共有し、共に解決策を探る協働的な支援は、介護者自身のやりがいにもつながり、より良い関係性を築くことができます。

高齢化が進む中で、利用者本位の介護はますます重要性を増しています。課題中心の考え方を積極的に取り入れることで、利用者一人ひとりが自分らしい生活を送ることができ、誰もが安心して暮らせる社会の実現に近づくことができるはずです。