訪問看護で安心の在宅生活

介護を学びたい

先生、「訪問看護」って、高齢者や体の不自由な方の家に行って、お世話をしたり、健康の相談に乗ったりするんですよね?でも、「介護」と「介助」って何が違うんですか?訪問看護ではどっちをするんですか?

介護の研究家

良い質問だね。「介護」は食事や着替え、お風呂など、生活全般のお手伝いをすることだよ。一方「介助」は、何かをする時に少しだけ手伝うこと。例えば、歩行が難しい方の杖になったり、服のボタンを留めるのを手伝ったりすることだね。訪問看護では、病状によっては両方を行うこともあるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、訪問看護師さんは、例えば、お風呂に入れるのが「介護」で、お風呂場で転ばないように支えるのが「介助」ってことですか?

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。訪問看護では、その方の状態に合わせて、必要な「介護」と「介助」を提供するんだ。場合によっては、医療的な処置やリハビリも行うこともあるんだよ。

訪問看護とは。

お家でお暮らしの高齢の方や体の不自由な方のご自宅に、看護師さんなどが訪ねて、医療的なお手当てや健康についての相談、体の機能を回復するための訓練などを行うサービスを『訪問看護』といいます。それ以外にも、お風呂に入ったりトイレのお手伝いなど、介護のサポートをすることもあります。このサービスは、介護保険と医療保険の両方で使うことができます。

訪問看護とは

訪問看護とは、病気や障害のある方が、住み慣れた家で安心して暮らせるよう、看護師などが定期的に家を訪れ、必要な医療サービスを提供することです。病院に通うのが難しい方や、退院後も家で療養を続けたい方の力強い味方となります。

具体的には、病状の観察や、点滴、注射といった医療処置を行います。寝たきりなどで皮膚が傷つきやすい方のために、褥瘡(床ずれ)の予防や処置も行います。また、体や心の機能を回復するためのリハビリテーションの指導や、薬の飲み方、量の管理、医師の指示による医療機器の管理など、幅広い医療サービスを提供します。

さらに、ご本人やご家族からの健康についての相談にも乗り、不安や悩みを解消するための支援も行います。医療的な世話だけでなく、心の支えとなることも訪問看護の大切な役割です。

例えば、体の動きが悪くなった方のために、関節を動かす体操を教えたり、日常生活での動きのアドバイスを行います。また、食事や排泄の世話が必要な方に対しては、ご家族の負担を軽くするための介助方法の指導も行います。

訪問看護は、ただ病気を治すだけでなく、その人らしい暮らしを支え、生活の質を高めることを目指しています。病気や障害があっても、住み慣れた家で、自分らしく生き生きと過ごせるように、様々な面から支援を行います。

| サービス内容 | 対象者 | 目的 |

|---|---|---|

| 病状観察、点滴、注射、褥瘡予防・処置、リハビリ指導、薬の管理、医療機器管理、健康相談、不安や悩みの解消支援、関節を動かす体操指導、日常生活の動きのアドバイス、介助方法の指導 | 病院に通院困難な方、退院後も在宅療養希望の方、寝たきりや皮膚が傷つきやすい方、体の動きが悪くなった方、食事や排泄の世話が必要な方など | 住み慣れた家で安心して暮らせるように支援、生活の質(QOL)向上、その人らしい暮らしの支援 |

利用できる方

訪問看護は、年齢や病気を問わず、様々な方が利用できます。病気や障害によって病院に通うのが難しい方、病院から家に帰った後も家で療養を続けたい方、家で最期を迎えたい方などが主な対象となります。

病院への通院が困難な方にとって、訪問看護は大変心強い味方です。例えば、足腰が弱って一人で外出するのが難しい高齢者の方や、重い病気で体力が落ちている方などは、病院に行くための準備や移動だけでも大きな負担となります。訪問看護であれば、看護師や理学療法士などが自宅に来てくれるため、通院の負担なく必要な医療サービスを受けることができます。

また、退院後も自宅で療養を続けたい方にも、訪問看護はおすすめです。病院では十分な医療ケアを受けられますが、自宅という慣れ親しんだ環境で過ごすことで、精神的な安らぎを得られ、回復を早める効果も期待できます。訪問看護師は、病状の観察や服薬管理、点滴などの医療処置だけでなく、リハビリテーションの支援や日常生活のアドバイスも行います。

さらに、自宅で最期を迎えたい方にとっても、訪問看護は大切な役割を担います。最期まで自宅で穏やかに過ごせるよう、痛みや苦痛の緩和、身体の清潔保持、精神的なサポートなど、きめ細やかなケアを提供します。

介護保険の認定を受けている方はもちろん、医療保険でも利用できます。がんや難病、心の病気、認知症など、特定の病気を抱える方への対応も行っています。必要なサービスの種類や頻度は、医師やケアマネジャーと相談しながら決めます。まずは、お住まいの地域にある訪問看護ステーションに相談してみましょう。それぞれの状況に合わせて、適切なサービスを提供してくれます。

| 利用対象者 | 訪問看護のメリット | 具体的なサービス内容 |

|---|---|---|

| 病院への通院が困難な方 (例: 足腰が弱い高齢者、重い病気の方) | 通院の負担なく必要な医療サービスを受けられる | 看護師や理学療法士による自宅での医療行為 |

| 退院後も自宅で療養を続けたい方 | 慣れ親しんだ環境での療養による精神的安らぎと回復促進 | 病状観察、服薬管理、点滴、リハビリテーション支援、日常生活アドバイス |

| 自宅で最期を迎えたい方 | 自宅で穏やかに過ごせるためのきめ細やかなケア | 痛みや苦痛の緩和、身体の清潔保持、精神的なサポート |

その他

- 利用:介護保険、医療保険

- 対象疾患例:がん、難病、心の病気、認知症

- サービス内容決定:医師、ケアマネジャーとの相談

- 相談窓口:地域の訪問看護ステーション

サービスの内容

ご自宅で安心して療養生活を送れるように、主治医の指示のもと、看護師が様々なサービスを提供いたします。 体調管理の基本となる血圧・体温・脈拍の測定はもちろん、点滴、注射、吸引、傷の手当て、在宅酸素療法の管理、人工呼吸器の管理、カテーテル管理など、医療的な処置にも幅広く対応いたします。

病気の回復や日常生活動作の維持・向上を目的としたリハビリテーション指導も行います。日常生活での運動やストレッチ、体の動かし方の指導を通して、自立した生活を支援いたします。 薬の飲み忘れを防ぎ、正しく服用するための服薬管理や、バランスの良い食事で健康を維持するための栄養指導も実施します。

お口の中を清潔に保つ口腔ケアや、快適な排泄を支援する排泄ケアなど、日常生活の様々な場面をサポートいたします。病気や治療に関する不安、介護に関する悩みなど、ご本人やご家族からのご相談にも丁寧に対応いたします。 心のケアも大切にし、精神的な支援もさせていただきます。

ご本人の状況やご希望に合わせて、サービス内容を調整いたします。 他の医療機関や介護サービスとの連携も密に行い、切れ目のない支援を提供いたしますので、安心してご相談ください。

| サービス内容 | 詳細 |

|---|---|

| 体調管理 | 血圧・体温・脈拍の測定、点滴、注射、吸引、傷の手当て、在宅酸素療法の管理、人工呼吸器の管理、カテーテル管理など |

| リハビリテーション指導 | 日常生活での運動やストレッチ、体の動かし方の指導 |

| 服薬管理 | 薬の飲み忘れを防ぎ、正しく服用するための支援 |

| 栄養指導 | バランスの良い食事で健康を維持するための指導 |

| 日常生活ケア | 口腔ケア、排泄ケアなど |

| 相談支援 | 病気や治療、介護に関する相談 |

| 精神的支援 | 心のケア |

介護保険と医療保険

介護保険と医療保険は、どちらも訪問看護サービスを利用できますが、対象者やサービス内容、費用負担などが異なります。どちらの保険を利用するのが適切かは、個々の状況によって判断する必要があります。

まず、介護保険による訪問看護は、要支援、要介護認定を受けている方が対象です。加齢に伴う身体機能の低下や認知症などにより、日常生活に支援が必要な方が利用できます。サービスを受けるには、ケアマネジャーが作成するケアプランに訪問看護を組み込む必要があります。訪問看護師は、ケアプランに基づいて、病状の観察や服薬管理、医療処置、リハビリテーション、日常生活のアドバイスなどを行います。利用者の状態に合わせて、必要なサービスを提供することで、在宅生活の継続を支援します。

一方、医療保険による訪問看護は、医師が必要と認めた方が対象です。がんや脳卒中などの病気や怪我の後、または慢性疾患、難病、精神疾患などで医療的なケアが必要な方が利用できます。医師の指示に基づき、点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置、カテーテル管理、リハビリテーション、終末期ケアなどを行います。医療保険での訪問看護は、病気や怪我の治療や症状の悪化を防ぐことを目的としています。

費用の負担割合は、介護保険の場合は1割または2割負担、医療保険の場合は3割負担が基本ですが、所得や年齢、受給している公費負担医療制度などによって負担割合が軽減される場合もあります。どちらの保険が適用されるか、自己負担額はいくらかなど、具体的な内容については、お住まいの市区町村の窓口や訪問看護ステーションに相談することをお勧めします。それぞれの状況に合わせて適切なサービスを利用することで、安心して在宅生活を送ることができるよう支援体制を整えることが重要です。

| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |

|---|---|---|

| 対象者 | 要支援・要介護認定者 | 医師が必要と認めた者 |

| サービス内容 | 病状観察、服薬管理、医療処置、リハビリ、日常生活アドバイスなど | 点滴、注射、褥瘡処置、カテーテル管理、リハビリ、終末期ケアなど |

| 費用負担 | 1割または2割負担(所得等により軽減あり) | 3割負担(所得等により軽減あり) |

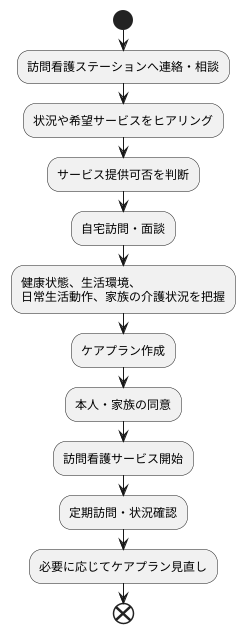

利用の流れ

在宅での看護サービスを受けるには、まずお住まいの地域にある訪問看護ステーションへ連絡し、相談をすることから始めます。 この相談は無料で行っていますので、お気軽にご連絡ください。訪問看護ステーションでは、電話や面談を通して、現在の状況やどのようなサービスを希望しているのかなど、詳しくお話を伺います。例えば、病状や現在の介護状況、日常生活での困りごと、どのようなサービスがあれば生活が楽になるかなど、些細なことでもお話ください。お伺いした情報をもとに、訪問看護ステーションで適切なサービスを提供できるかどうかを判断します。

相談後、実際にご自宅へ訪問し、本人やご家族と面談を行います。この訪問面談では、健康状態や生活環境、日常生活の動作、ご家族の介護状況などを詳しく把握させていただきます。具体的には、現在の病気の状態、食事や入浴、トイレなどの日常生活の動作はどの程度できるのか、ご家族の介護負担はどのくらいか、家屋の出入口の段差や階段、トイレや浴室の手すりなど、住宅環境についても確認させていただきます。これらの情報をもとに、一人ひとりに合わせたケアプランを作成します。ケアプランには、提供するサービスの内容(例えば、病状の観察、点滴、床ずれの処置、リハビリテーション、入浴の介助など)、訪問回数や時間などのサービス提供の頻度、利用料金などが具体的に記載されます。

作成したケアプランの内容にご本人やご家族が同意いただければ、訪問看護サービスを開始します。サービス開始後も、定期的にご自宅を訪問し、状況の変化を確認します。病状の変化や生活状況の変化、ご家族の状況なども含め、必要に応じてケアプランの内容を見直していきます。ご不明な点やご希望があれば、いつでもお気軽にご相談ください。より良いサービス提供のために、継続的に連携を取りながら進めてまいります。

費用について

訪問看護にかかるお金は、利用する保険の種類やサービス内容、利用時間などによって変わってきます。そのため、一概にいくらとは言えません。費用の仕組みを理解し、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。

まず、介護保険を利用する場合、要介護度に応じて月に利用できるサービスの限度額が決められています。この限度額までは、費用の1割または2割(所得に応じて)を負担すればサービスを受けることができます。しかし、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分の費用は全額自己負担となります。そのため、限度額を把握し、計画的にサービスを利用することが重要です。

次に、医療保険を利用する場合は、医療費の1割または3割(所得に応じて)が自己負担となります。ただし、高額療養費制度を利用することで、自己負担額を抑えることができます。この制度は、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が払い戻される仕組みです。また、所得が低い場合は、自治体によっては減免制度が利用できる場合もあります。これらの制度を活用することで、経済的な負担を軽減することができます。

訪問看護ステーションによって、サービス内容や料金設定が異なる場合があります。具体的な費用については、利用を検討している訪問看護ステーションに直接問い合わせることをおすすめします。費用の内訳や支払い方法、利用できる制度などについて、詳しく説明を受けることができます。疑問点を解消し、安心してサービスを利用するために、事前にしっかりと確認しておきましょう。

費用の心配は、サービス利用の大きな障壁となることがあります。しかし、様々な制度やサービスがあります。費用の仕組みを理解し、自分に合ったサービスを選ぶことで、安心して訪問看護を利用することができます。

| 保険の種類 | 自己負担割合 | 注意点 | 制度 |

|---|---|---|---|

| 介護保険 | 限度額までは1割または2割(所得に応じて)、限度額を超えた分は全額自己負担 | 要介護度に応じて月に利用できるサービスの限度額が決まっている | – |

| 医療保険 | 1割または3割(所得に応じて) | – | 高額療養費制度、減免制度(自治体による) |