介護予防訪問リハビリ:自立支援への道

介護を学びたい

先生、「介護予防訪問リハビリテーション」って、要支援1や2の高齢者の方向けですよね?でも、それって介護が必要な人向けではないんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。確かに「介護」と名前に入っていますが、「介護予防訪問リハビリテーション」は、まだ介護が必要になる手前の、要支援1と2の高齢者の方を対象としたサービスなんです。つまり、要介護状態になるのを防ぐためのリハビリテーションですね。

介護を学びたい

なるほど。でも、それって「介助」に近いサービスのような気がしますが…。

介護の研究家

そうですね。「介助」は、日常生活の動作を補助することですが、「介護予防訪問リハビリテーション」は、その方の持っている能力を維持・向上させることで、将来的に「介護」や「介助」が必要にならないようにすることを目的としています。理学療法士や作業療法士が自宅に訪問し、日常生活での自立を支援するんですよ。

介護予防訪問リハビリテーションとは。

『介護予防訪問リハビリ』とは、少し支援が必要な高齢者の方が自宅で不自由なく暮らせるようにするためのサービスです。専門の職員(理学療法士や作業療法士など)が自宅に来て、心と体の機能を保ったり、回復させたり、日常生活で自分で出来ることを増やすお手伝いをします。

サービスの目的

介護予防訪問リハビリテーションは、要支援1~2と認定された高齢者の方々が、住み慣れたご自宅で、可能な限り自立した日常生活を送れるように支援することを目的としています。

誰もが歳を重ねるにつれて、身体機能や認知機能の低下が見られる可能性があります。歩くことが難しくなったり、物事を覚えにくくなったり、日常の動作がスムーズにできなくなったりするなど、様々な変化が現れるかもしれません。このような変化は自然な老化現象の一環ではありますが、適切なケアや訓練を行うことで、機能の低下を予防したり、進行を遅らせたりすることが可能です。

介護予防訪問リハビリテーションでは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門家がご自宅に訪問し、個々の状態に合わせた運動プログラムや日常生活動作の訓練、認知機能訓練などを提供します。例えば、歩行訓練や筋力トレーニング、家事動作の練習、記憶力や注意力を高めるためのゲームなど、多様な内容を柔軟に取り入れます。

これらのサービスを通じて、身体機能や認知機能の維持・向上を図り、日常生活の活動性を高めることで、要介護状態になることを防いだり、その時期を遅らせたりすることを目指します。また、ご本人だけでなく、ご家族への介護負担軽減のアドバイスや支援も行います。

介護予防訪問リハビリテーションは、高齢者の方々が住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく、生き生きとした生活を送れるようサポートするサービスです。

| サービス名 | 介護予防訪問リハビリテーション |

|---|---|

| 対象者 | 要支援1~2の高齢者 |

| 目的 | 住み慣れた自宅で、可能な限り自立した日常生活を送れるように支援 |

| 内容 |

|

| 効果 |

|

対象となる方

このサービスは、要支援1もしくは要支援2と認定された高齢者の方を対象としています。利用するためには、介護保険の認定を受けていることが必要です。

要支援とは、日常生活を送る上で、一人で全てを行うには少し難しいけれど、本格的な介護はまだ必要ない状態を指します。具体的には、食事の準備や片付け、掃除、洗濯などの家事動作、買い物や通院などの外出、更衣や入浴などの身体介護の一部に、少しだけ手助けが必要な状態です。杖や歩行器など福祉用具を使うことで、より楽に日常生活を送ることができる方も含まれます。

例えば、今までのように長い時間台所に立って料理をするのが大変になった、一人で買い物に行くのが不安になってきた、入浴時に浴槽の出入りが少し心配になってきた、といった状況の方が該当します。

要介護認定を受けていない方で、日常生活に軽度の支障を感じている方や、将来の生活に不安を抱えている方にも、このサービスはおすすめです。今のうちから必要なサービスを利用することで、心身ともに健康な状態を維持し、自立した生活を長く続けることに繋がります。また、介護が必要な状態になることを予防する効果も期待できます。

要支援の認定を受けている方は、お気軽にご相談ください。

| 対象者 | サービス利用のメリット | 具体的な状況例 |

|---|---|---|

| 要支援1または要支援2の認定を受けた高齢者 日常生活に軽度の支障を感じている方 将来の生活に不安を抱えている方 |

心身ともに健康な状態を維持できる 自立した生活を長く続けられる 介護が必要な状態になることを予防できる |

料理をするのが大変 一人で買い物に行くのが不安 入浴時に浴槽の出入りが心配 |

専門家による支援

歳を重ねるにつれて、体の動きが少しずつ不自由になるのは自然なことです。しかし、適切なケアや訓練を行うことで、その衰えを遅らせ、より長く自立した生活を送ることが可能になります。そのための心強い味方となるのが、介護予防訪問リハビリテーションです。

このサービスでは、体の動きの専門家である理学療法士と、生活動作の専門家である作業療法士が、ご自宅まで訪問します。それぞれ専門性を活かした、お一人おひとりの状態に合わせたプログラムを提供することで、効果的に体の機能維持・向上を目指します。

理学療法士は、主に体の機能回復・維持に重点を置いた運動指導を行います。例えば、歩く練習や、関節の動きを滑らかにする練習、筋力トレーニングなどを通して、加齢による筋力低下や関節の動きの硬さを予防・改善します。また、転倒予防の指導も行い、安全に日常生活を送れるようサポートします。

作業療法士は、日常生活で必要な動作の練習を支援します。服を着たり脱いだり、食事をしたり、お風呂に入ったりといった、普段何気なく行っている動作も、加齢によって難しくなることがあります。作業療法士は、これらの動作をスムーズに行えるように、個別の課題に合わせた訓練を行います。また、家事動作の練習や、記憶力や判断力といった認知機能の訓練なども行います。

このように、理学療法士と作業療法士はそれぞれの専門知識と技術を活かし、利用者の方々がより快適で自立した生活を送れるよう、きめ細やかに支援します。介護予防訪問リハビリテーションは、いつまでも自分らしく暮らしたいという願いを叶えるための、頼りになるサービスです。

| 専門家 | 役割 | 具体的な内容 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 理学療法士 | 体の機能回復・維持 | 歩く練習、関節可動域訓練、筋力トレーニング、転倒予防指導 | 筋力低下、関節の硬さの予防・改善 |

| 作業療法士 | 日常生活動作の練習 | 着替え、食事、入浴、家事動作、認知機能訓練 | 日常生活動作の円滑化、認知機能維持 |

自宅での実践

ご自宅で、住み慣れた環境の中、日常生活に沿った形で、体の機能を回復させるお手伝いをいたします。訪問による支援ですので、施設への移動などの負担もありません。

ご自宅での生活を拝見することで、日常生活の中で困っていることや課題を、ご本人とご家族の方から直接伺い、把握することができます。例えば、椅子からの立ち上がり、階段の上り下り、着替え、食事、トイレへの移動、入浴など、生活の中の動作一つ一つを丁寧に確認いたします。そして、その困りごとを解消するために、一人ひとりに合わせた運動や生活動作の練習の計画を立て、実践していきます。ご本人の体の状態や目標に合わせて、無理なく続けられる内容です。

さらに、ご自宅の環境を活かし、より安全で快適に過ごせるようにするための工夫についても、具体的な助言をいたします。例えば、手すりの設置場所や段差の解消、家具の配置換えなど、小さな工夫で大きな変化が期待できます。

ご家族の方々にも、ご自宅での介助方法や注意点などを丁寧にお伝えし、ご本人を支えるための知識と技術を身につけていただけます。ご家族の方々にも安心して介助にあたっていただけるよう、しっかりとサポートいたします。

ご本人、ご家族、そして私たちが協力し、ご自宅での生活がより豊かで安心なものになるように、心を込めてお手伝いさせていただきます。継続的な支援を通して、ご本人が少しでも自立した生活を送れるよう、そしてご家族の負担を少しでも軽減できるよう、一緒に考えていきましょう。

| サービス内容 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 機能回復訓練 | 日常生活動作に沿った形での運動や練習 | 身体機能の回復 |

| 生活状況把握 | 自宅訪問による観察と本人・家族からのヒアリング | 課題の明確化 |

| 個別支援計画作成 | 課題に合わせた運動・生活動作練習計画の作成 | 効果的な機能回復 |

| 住宅環境改善提案 | 手すり設置や家具配置換えなどの助言 | 安全で快適な生活環境 |

| 家族支援 | 介助方法や注意点の指導 | 家族の介助負担軽減 |

自立した生活

介護予防訪問リハビリテーションの一番の目的は、利用者の皆様が、できる限り自分の力で生活を送ることです。 これは、ただ体の動きを良くしたり、日常生活の動作をできるようにするだけではありません。生活していくための意欲を高めたり、地域社会への参加を促すことも大切な目標です。

リハビリテーションを通して、心も体も健康な状態を保ち、住み慣れた場所で、その人らしい、穏やかな生活を送れるようお手伝いします。継続的にリハビリテーションを行うことで、介護が必要な状態になるのを防いだり、既に介護が必要な場合でも、その状態が悪化することを防ぎます。そして、より充実した生活を送れるよう支援していきます。

具体的には、体の状態に合わせて、一人ひとりに合った運動プログラムを作成し、自宅で実践してもらいます。 関節の動きを滑らかにする体操や、筋力トレーニングなどを通して、体の機能維持・向上を目指します。また、日常生活で必要な動作、例えば、着替えや食事、トイレへの移動、入浴などの練習も行います。これらの動作をスムーズに行えるようにすることで、日常生活の自立度を高めます。

さらに、リハビリテーションは、閉じこもりがちな生活を送っている方の社会参加を促す効果も期待できます。 外出の機会が増えることで、人と話す機会も増え、精神的な健康にも良い影響を与えます。 地域との繋がりを保つことで、孤立感を解消し、より生き生きとした生活を送る後押しとなります。

介護予防訪問リハビリテーションは、単に体の機能を回復させるだけでなく、利用者の皆様の生活の質を高め、より豊かな人生を送るためのサポートです。 私たちは、利用者の皆様が、自分らしく、そして安心して生活を送れるよう、心を込めて支援させていただきます。

| 目的 | 利用者ができる限り自分の力で生活を送ること |

|---|---|

| 目標 |

|

| 効果 |

|

| 具体的な内容 |

|

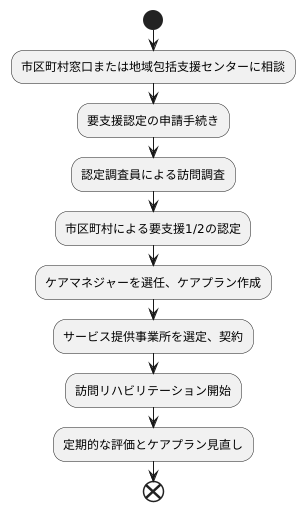

サービス利用の流れ

介護予防訪問リハビリテーションを利用するには、まずお住まいの市区町村の窓口、または地域包括支援センターにご相談ください。気軽に相談できる窓口ですので、制度についてよく分からない場合でも、安心して問い合わせることができます。

相談後、要支援認定を受けるための申請手続きを行います。申請書に必要事項を記入し、提出します。その後、認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や生活状況などについて聞き取り調査を行います。この調査は、どの程度の支援が必要かを判断するための大切なものですので、ありのままをお話しください。

調査結果に基づき、市区町村が要支援1または要支援2の認定を行います。認定されると、ケアマネジャー(介護支援専門員)を選任し、ケアプランを作成します。ケアプランとは、利用者の状態や希望に沿って作成される、いわば介護サービスの利用計画書です。このケアプランの中に、介護予防訪問リハビリテーションを組み込みます。

ケアプランが完成したら、実際にサービスを提供する事業所を選び、契約を結びます。事業所は、ケアマネジャーに相談したり、地域包括支援センターで紹介してもらったり、自分で探すこともできます。事業所との契約が完了すれば、いよいよ訪問リハビリテーションの開始です。

訪問リハビリテーションの内容や頻度、期間は、ケアプランに基づき、利用者の状態や希望を考慮して決定されます。例えば、週に何回訪問するか、どのような運動を行うか、どのくらいの期間継続するかなどです。リハビリテーションの実施中は、定期的な評価を行い、必要に応じてケアプランの内容を見直しながら、計画的にリハビリテーションを進めていきます。状態の変化や新たな目標に合わせて、より効果的なリハビリテーションを提供できるよう、柔軟に対応していきます。