体位変換:安楽な姿勢で過ごすために

介護を学びたい

先生、「体位変換」って言葉の意味がよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

介護の研究家

はい、いいですよ。「体位変換」とは、寝たきりの人が同じ姿勢でいると、体が痛くなったり疲れたりするので、それを防ぐために、介護する人が体の向きや姿勢を変えてあげることを言います。定期的に行うことが大切ですよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、自分で寝返りを打てない人のために行うってことですか?

介護の研究家

そうです。自分で体の向きを変えられない、または変えにくい人のために、介護する人が手伝ってあげるんです。褥瘡(床ずれ)を防いだり、呼吸を楽にしたり、血行をよくするなどの効果があります。

体位変換とは。

寝たきりの人が同じ姿勢でいると、つらい思いをしたり、疲れたりします。それを防ぐために、周りの人が手伝って、定期的に体の向きや姿勢を変えることを『体位変換』といいます。

体位変換とは

寝たきりなどで長時間同じ姿勢でいると、体の同じ場所に圧力がかかり続け、血流が悪くなります。これが続くと、皮膚が傷つき床ずれ(褥瘡)を起こしたり、肺炎などの合併症を引き起こす危険性が高まります。また、同じ姿勢を続けることで、筋肉や関節が硬くなり、体が動きにくくなることもあります。さらに、常に同じ景色を見ることで気分が落ち込み、精神的な負担も大きくなります。

体位変換とは、これらの問題を防ぐため、寝ている人の体の向きや位置を定期的に変えることです。寝返りをうつ、上半身を起こす、横向きになるなど、様々な姿勢をとることで、体の圧迫される部分を分散し、血流を良くします。

体位変換には、床ずれの予防以外にも、様々な効果があります。呼吸が楽になる、血液の巡りが良くなる、体の動きが良くなるなど、健康維持に大きく貢献します。また、気分転換にもなり、精神的な負担を軽減する効果も期待できます。

体位変換は、2時間おきを目安に行うのが良いとされています。しかし、体の状態や痛み具合によっては、もっと頻繁に行う必要がある場合もあります。体位変換を行う際には、無理な力は加えず、優しくゆっくりと行うことが大切です。また、声かけを行いながら、相手の状態を確認しながら行うことで、安心感を与え、協力を得やすくなります。

一人では体位変換が難しい人に対しては、介護者が介助を行います。介護者は、相手の状態に合わせた適切な方法で体位変換を行い、快適な姿勢を保てるように支援します。正しい体位変換の方法を学ぶことで、寝たきりの人の生活の質を向上させ、介護者の負担も軽減することに繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 体位変換の目的 |

|

| 体位変換の方法 | 寝ている人の体の向きや位置を定期的に変える(寝返り、上半身を起こす、横向きなど) |

| 体位変換の頻度 | 2時間おきを目安(状態に応じて頻度を調整) |

| 体位変換の注意点 |

|

| 介助の必要性 | 一人では体位変換が難しい場合は、介護者が適切な方法で介助を行う |

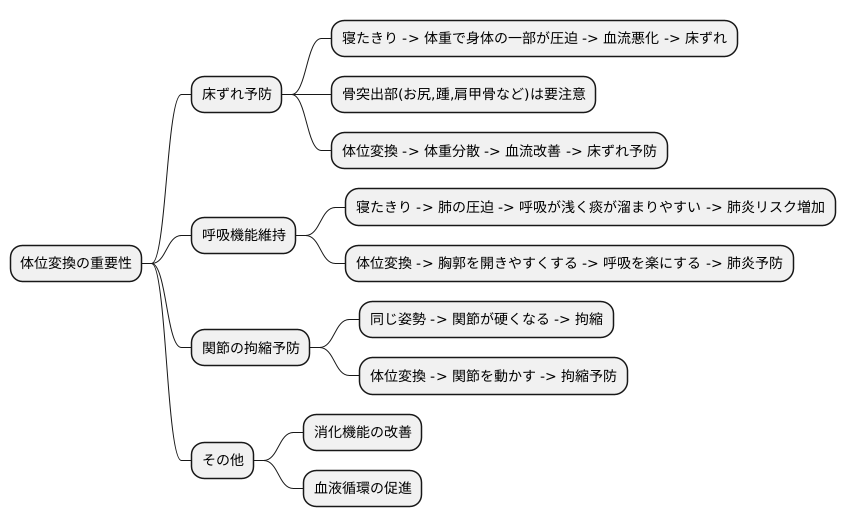

体位変換の重要性

寝たきり状態が続くと、どうしても同じ姿勢で長時間過ごすことになりがちです。これは、体重で身体の一部が圧迫され続けることを意味し、その部分の血流が悪くなってしまいます。血流が悪くなると、皮膚への酸素や栄養の供給が滞り、皮膚が傷つきやすくなります。これが床ずれ(褥瘡)と呼ばれる皮膚の潰瘍です。特に、骨が突出しているお尻や踵、肩甲骨などは圧迫を受けやすく、床ずれが発生しやすい場所なので注意が必要です。

体位変換は、まさにこの床ずれを予防するための重要な手段です。身体の向きや姿勢を定期的に変えることで、体重がかかる部分を分散させ、同じ場所に圧力が集中し続けるのを防ぎます。これにより、血流が改善され、皮膚への酸素供給も維持されます。結果として、床ずれの発生リスクを大きく下げることができます。

また、体位変換は床ずれ予防だけでなく、呼吸機能の維持にも役立ちます。寝たきり状態では、重力で肺が圧迫され、十分に膨らみににくくなります。そのため、呼吸が浅くなりがちで、痰が溜まりやすくなり、肺炎などの合併症のリスクが高まります。体位変換を行うことで、胸郭を開きやすくし、肺の動きをサポートすることで呼吸を楽にし、肺炎などの呼吸器合併症の予防に繋がります。

さらに、体位変換は関節の拘縮も防ぎます。同じ姿勢を続けていると、関節が硬くなり、動かなくなることがあります。定期的に体位を変え、関節を動かすことで、拘縮を予防し、関節の柔軟性を保つことができます。加えて、体位変換は全身の血液循環を促進し、消化機能の改善にも繋がります。

このように、適切な体位変換は、寝たきり状態にある人の健康維持にとって、非常に大切な役割を担っています。体位変換は、単なる姿勢の変更ではなく、命を守るための大切なケアと言えるでしょう。

体位変換の種類

寝たきりの方を楽な姿勢にするために、体の向きを変えることを体位変換といいます。体位変換をすることで、血行をよくしたり、呼吸を楽にしたり、床ずれ(褥瘡)ができるのを防いだりすることができます。ここでは主な体位変換の種類とその目的、注意点について説明します。

まず、仰臥位(ぎょうがい)は仰向けの状態です。全身の力を抜いて楽にできる姿勢ですが、呼吸がしづらくなったり、床ずれができやすい場所が背中に集中してしまうため、注意が必要です。

次に、側臥位(そくがい)は横向きの状態です。体を横向きにすることで、呼吸が楽になり、床ずれを防ぐのにも役立ちます。ただし、肩や腰、股関節に負担がかかりやすいため、枕やクッションなどを使い、体を支えることが大切です。

三つ目に、腹臥位(ふくがい)はうつ伏せの状態です。背中の床ずれを予防したり、胸やお腹を圧迫して痰(たん)を出すのを助けたりする効果があります。しかし、呼吸が苦しくなりやすいため、状態をよく観察しながら短時間で行う必要があります。

最後に、半臥位(はんがい)は上半身を起こした状態です。呼吸が楽になり、食事がしやすくなります。心臓や肺に負担がかかりにくいという利点もあります。

体位変換を行う頻度は、一般的に2時間ごとといわれています。しかし、皮膚の状態や本人の訴えをよく確認し、必要に応じて頻度を調整することが大切です。また、体位変換を行う際には、無理な力をかけずに、ゆっくりと優しく行うようにしましょう。声かけをしながら行うことで、安心感を与えるとともに、次の姿勢に心の準備をしてもらうことができます。

| 体位 | 説明 | メリット | デメリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 仰臥位(ぎょうがい) | 仰向けの状態 | 全身の力を抜いて楽にできる | 呼吸がしづらくなる、背中に床ずれができやすい | – |

| 側臥位(そくがい) | 横向きの状態 | 呼吸が楽になる、床ずれを防ぐ | 肩や腰、股関節に負担がかかりやすい | 枕やクッションなどを使い、体を支える |

| 腹臥位(ふくがい) | うつ伏せの状態 | 背中の床ずれを予防、痰を出すのを助ける | 呼吸が苦しくなりやすい | 状態をよく観察しながら短時間で行う |

| 半臥位(はんがい) | 上半身を起こした状態 | 呼吸が楽になる、食事がしやすくなる、心臓や肺に負担がかかりにくい | – | – |

体位変換の頻度:一般的に2時間ごと、皮膚の状態や本人の訴えをよく確認し必要に応じて調整

体位変換時の注意点:無理な力をかけずに、ゆっくりと優しく行う、声かけをしながら行う

体位変換の実際

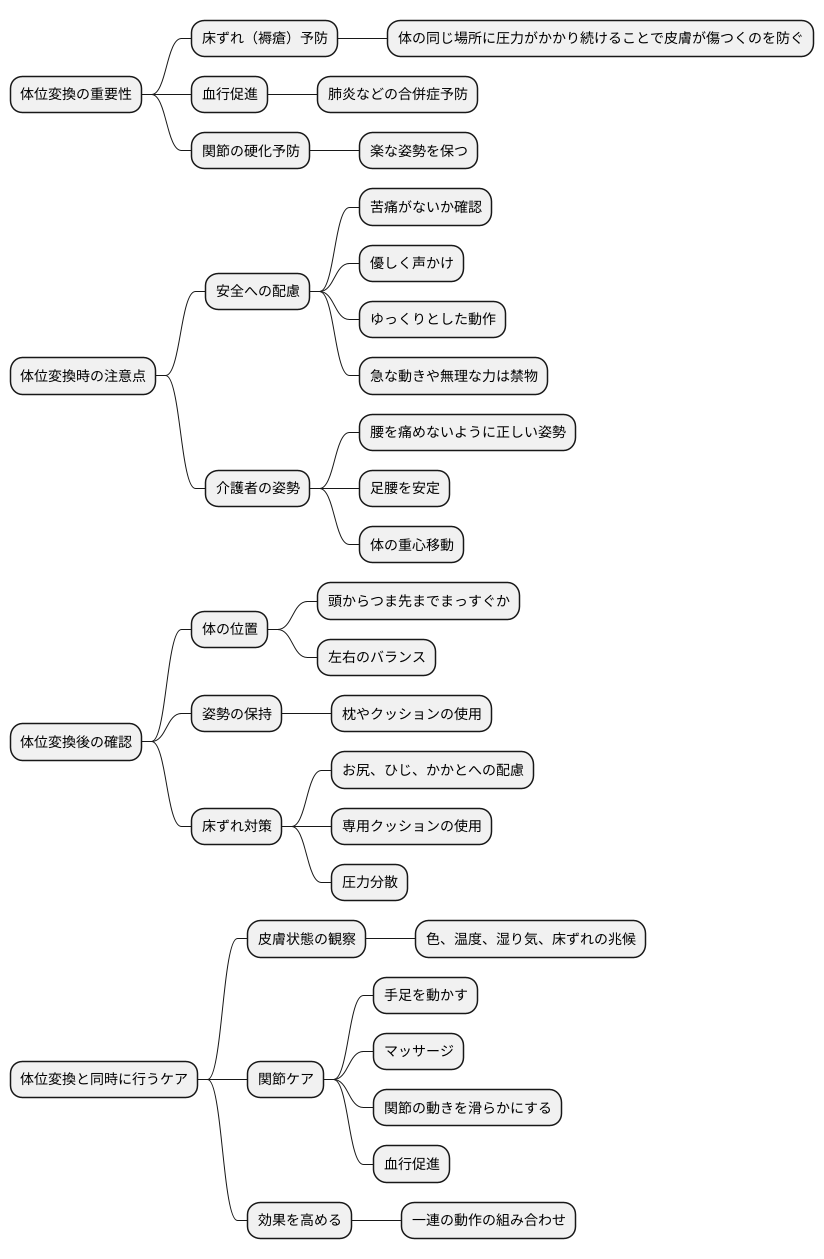

寝たきりの方にとって、体位を変えることはとても大切です。それは、体の同じ場所に圧力がかかり続けることで皮膚が傷つき、床ずれ(褥瘡)ができるのを防ぐためです。また、体位を変えることで、血行が良くなり、肺炎などの合併症を防ぐ効果もあります。さらに、体の各部位の関節が硬くなるのを防ぎ、楽な姿勢を保つことにもつながります。

体位変換を行う際には、安全に十分配慮しなければなりません。まず、ご本人にとって苦痛がないか、常に気を配りながら、優しく声をかけ、ゆっくりと動作を行うことが大切です。急な動きや無理な力は禁物です。そして、介護をする人も、腰を痛めないように正しい姿勢で行う必要があります。足腰をしっかりと安定させ、自分の体の重心を移動させることで、楽に体位変換を行うことができます。

体位変換の後には、体の位置が適切かを確認しましょう。頭からつま先まで、まっすぐになっているか、左右のバランスが取れているかを確認し、枕やクッションを使って楽な姿勢を保てるように支えることが重要です。特に、床ずれができやすいお尻やひじ、かかとなどは、専用のクッションなどを使い、圧力が一点に集中しないように工夫します。

体位変換は、体の向きを変えるだけでなく、同時に皮膚の状態を観察する良い機会です。皮膚の色や温度、湿り気などに変化がないか、床ずれの兆候がないかなどを確認します。また、手足を軽く動かしたり、マッサージをすることで、関節の動きを滑らかにし、血行を促進する効果が期待できます。これらの一連の動作を組み合わせることで、体位変換の効果をより高めることができます。

体位変換の補助具

寝たきりの方の体の向きを変えることは、床ずれを防いだり、呼吸を楽にしたりするためにとても大切です。しかし、人の力だけで行うと、介護する側の腰を痛めてしまう危険性があります。そこで、体位変換を楽に行うための様々な道具を活用することが重要になります。

例えば、シーツのような薄い布状の道具は、寝ている方の下に敷いて、体と布団の摩擦を減らし、滑りやすくすることで、少ない力で向きを変えることができます。また、空気を入れたマットレスのようなものも、体の向きを変えやすくする効果があります。これらの道具を使うことで、介護する側の負担を軽くし、楽に向きを変えることができます。

さらに、向きを変えた後、楽な姿勢でいられるように支えるための道具も大切です。頭や足の下に敷くものや、体全体を支える抱き枕のようなものは、体の圧力が一点に集中するのを防ぎ、床ずれを防ぐのに役立ちます。また、これらの道具を使うことで、寝ている方がより楽な姿勢を保つことができ、呼吸がしやすくなったり、体の痛みを和らげたりする効果も期待できます。

どのような道具が適しているかは、寝ている方の体の状態や、介護する場所の広さなどによって異なります。専門の人と相談しながら、その方に合った道具を選ぶことが大切です。また、道具を使う上での注意点や、正しい使い方をしっかりと理解しておくことも重要です。道具を正しく使うことで、寝ている方の快適さと、介護する側の安全を確保することができます。

| 目的 | 道具の種類 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 体位変換を楽に行う | シーツのような薄い布 | 摩擦を減らし、少ない力で向きを変えられる | 寝ている方の状態、介護場所の広さに合わせて道具を選ぶ。 専門の人と相談する。 道具の注意点、正しい使い方を理解する。 |

| 空気を入れたマットレス | 体の向きを変えやすくする | ||

| 楽な姿勢を保つ、床ずれ防止 | 頭や足の下に敷くもの | 体の圧力分散、床ずれ防止、楽な姿勢保持、呼吸の補助、痛みの緩和 | |

| 抱き枕のようなもの | 体の圧力分散、床ずれ防止 |

家族ができること

家族が自宅で介護を行う上で、寝たきりや体の動きが不自由な方の体の向きを変えることは、とても大切です。これは、体の向きを変えることで、床ずれを防いだり、体の痛みやこわばりを和らげたり、呼吸を楽にしたりする効果があるからです。また、体の向きを変えることは、介護する家族の負担を軽くすることにも繋がります。

体の向きを変えるには、正しい方法で行うことが重要です。方法を間違えると、かえって体に負担をかけてしまうことがあるからです。体の向きを変える正しい知識と技術は、地域の相談窓口や訪問看護ステーションなどで学ぶことができます。地域の相談窓口は、高齢者の暮らしを支える様々なサービスの情報提供や相談を行っており、介護に関する様々な支援を受けることができます。訪問看護ステーションでは、看護師が自宅に訪問し、医療的なケアや日常生活の支援などを行います。これらの場所で、専門家から直接指導を受けることで、安全で効果的な方法を身につけることができます。また、介護に関する本やインターネット上の情報なども参考になります。

体の向きを変える時は、ただ単に向きを変えるだけでなく、優しく声をかけたり、体をさすったりしながら行うことが大切です。こうした触れ合いを通して、介護される方との心の繋がりを深めることができます。介護される方は、体の向きを変えてもらうことで、体を楽に感じたり、気分転換になったりするだけでなく、家族の温かさを感じ、安心感を得ることができます。

家族が積極的に体の向き変えに関わることで、自宅での介護の質を高めることができます。介護される方の状態をよく観察し、適切な方法で体の向きを変えることは、介護される方の健康維持だけでなく、心のケアにも繋がります。家族の温かい触れ合いと適切なケアによって、自宅での介護をより良いものにすることができるでしょう。

| 体の向きを変えることの重要性 | 床ずれ防止、痛み・こわばり緩和、呼吸改善、介護負担軽減 |

|---|---|

| 正しい方法の習得 | 地域の相談窓口、訪問看護ステーション、書籍、インターネット |

| 向きを変える時の注意点 | 優しく声かけ、体をさするなど、コミュニケーションを大切にする |

| 家族による向き変えの効果 | 介護の質向上、健康維持、心のケア、安心感の提供 |