アウトリーチ:支援を必要とする人に手を差し伸べる

介護を学びたい

先生、「アウトリーチ」って言葉がよくわからないんですけど、簡単に言うとどういう意味ですか?

介護の研究家

そうだね。「アウトリーチ」は簡単に言うと、支援が必要な人に自分から働きかけて、サービスを使えるようにお手伝いすることだよ。例えば、高齢の方や障害のある方で、なかなか自分から助けを求められない人がいるよね。そういう人たちに、こちらから「手を差し伸べる」のが「アウトリーチ」なんだ。

介護を学びたい

なるほど。自分から言い出せない人に、こちらから働きかけるってことですね。でも、「介護」や「介助」とはどう違うんですか?

介護の研究家

いい質問だね。「介護」や「介助」は、すでにサービスを利用している人に対して行うケアだけど、「アウトリーチ」はまだサービスを利用していない人に、サービスに繋げるための働きかけをすることなんだ。つまり、「アウトリーチ」の後に「介護」や「介助」に繋がることもあるんだよ。

アウトリーチとは。

「介護」と「介助」について説明します。特に『手を差し伸べる』という意味を持つ『アウトリーチ』という言葉について解説します。色々な場面で使われる言葉ですが、介護の場面では、福祉サービスを提供する側が、サービスを必要としているけれど、まだ受けていない人に働きかけることを指します。例えば、サービスを受けることを拒否したり、攻撃的な態度をとったりする人に対して、積極的に働きかけ、サービスを利用してもらえるように支援する活動のことです。

はじめに

近ごろ、年を重ねるにつれて、周りの助けが必要になる人が多くなっています。歳をとる人が増える社会で、これは当然の流れです。しかし、本当は助けが必要なのに、いろいろな事情でサービスを受けられない人や、受けたくないという人もいます。なかなか言い出しづらい、手続きがわからない、制度を知らない、お金の心配、人に頼りたくないなど、理由は様々です。

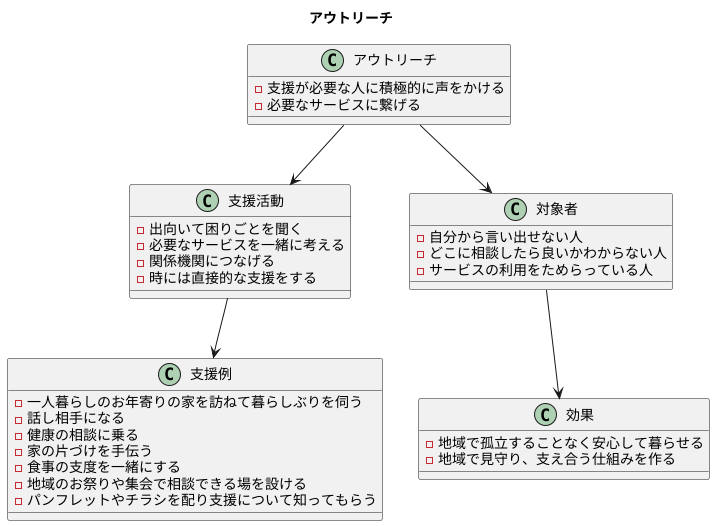

こうした中、困っている人に自分たちから働きかける「アウトリーチ」という支援のやり方が、とても大切になっています。アウトリーチとは、支援が必要な人に積極的に声をかけて、必要なサービスに繋げる活動のことです。こちらから出向いて、困りごとを聞き、必要なサービスを一緒に考え、関係機関につなげたり、時には直接的な支援をしたりします。

例えば、一人暮らしのお年寄りの家を訪ねて、暮らしぶりを伺ったり、話し相手になったり、健康の相談に乗ったり、家の片づけを手伝ったり、食事の支度を一緒にしたりすることもあります。また、地域のお祭りや集会に出かけて、気軽に相談できる場を設けたり、パンフレットやチラシを配って、様々な支援について知ってもらう活動も含まれます。

アウトリーチは、自分から言い出せない人、どこに相談したら良いかわからない人、サービスの利用をためらっている人にとって、大きな助けになります。支援が必要な人が、地域で孤立することなく、安心して暮らせるように、橋渡しをする役割を担っていると言えるでしょう。アウトリーチによって、地域で見守り、支え合う仕組みを作っていくことが、これからの高齢化社会でますます重要になってきます。行政や地域の人々、支援団体が協力して、きめ細かい支援の網を広げていく必要があります。

アウトリーチとは

「手を伸ばす」「手を差し伸べる」と訳されるアウトリーチは、介護の現場で重要な役割を担っています。支援を必要としている人に対し、こちらから働きかけて必要なサービスを提供する活動のことを指します。自分自身でサービスの利用方法が分からなかったり、利用をためらってしまう人、制度の存在を知らない人など、様々な理由で支援からこぼれ落ちてしまう人がいます。そのような人たちに、私たち支援する側が積極的に働きかけることがアウトリーチの大きな特徴です。

例えば、高齢者の場合を考えてみましょう。足腰が弱って外出が難しくなったり、認知症によって自分自身で必要な手続きを行うのが困難になることがあります。このような場合、高齢者自身が支援を求めることが難しい状況にあるため、地域包括支援センターの職員などが家庭訪問を行い、状況を把握したり、必要なサービスを案内するなどのアウトリーチ活動が必要となります。

また、障害のある人も支援を必要としていても、情報へのアクセスが限られていたり、社会的な偏見を恐れて支援を求めることをためらってしまう場合があります。このような場合には、当事者団体や支援機関が積極的に情報提供や相談支援を行うことで、必要なサービスに繋げることが重要です。

さらに、ホームレス状態にある人々への支援もアウトリーチの重要な役割の一つです。路上生活を送る人々は、行政や支援機関との繋がりが薄く、支援情報が届きにくいため、支援団体などが定期的に巡回訪問を行い、生活相談や医療支援、住居確保の支援などを行うことで、生活の安定を図る取り組みが行われています。このように、アウトリーチは、支援を必要とする様々な人々に手を差し伸べ、社会との繋がりを築き、より良い生活を送れるようにサポートする活動と言えるでしょう。

| 対象者 | 支援が必要な理由 | アウトリーチ活動の例 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 外出困難、認知症による手続きの困難さ | 地域包括支援センター職員による家庭訪問、状況把握、サービス案内 |

| 障害者 | 情報アクセス制限、社会的な偏見への恐れ | 当事者団体や支援機関による情報提供、相談支援 |

| ホームレス状態の人々 | 行政や支援機関との繋がりの希薄さ、支援情報が届きにくい | 支援団体による定期的な巡回訪問、生活相談、医療支援、住居確保支援 |

アウトリーチの必要性

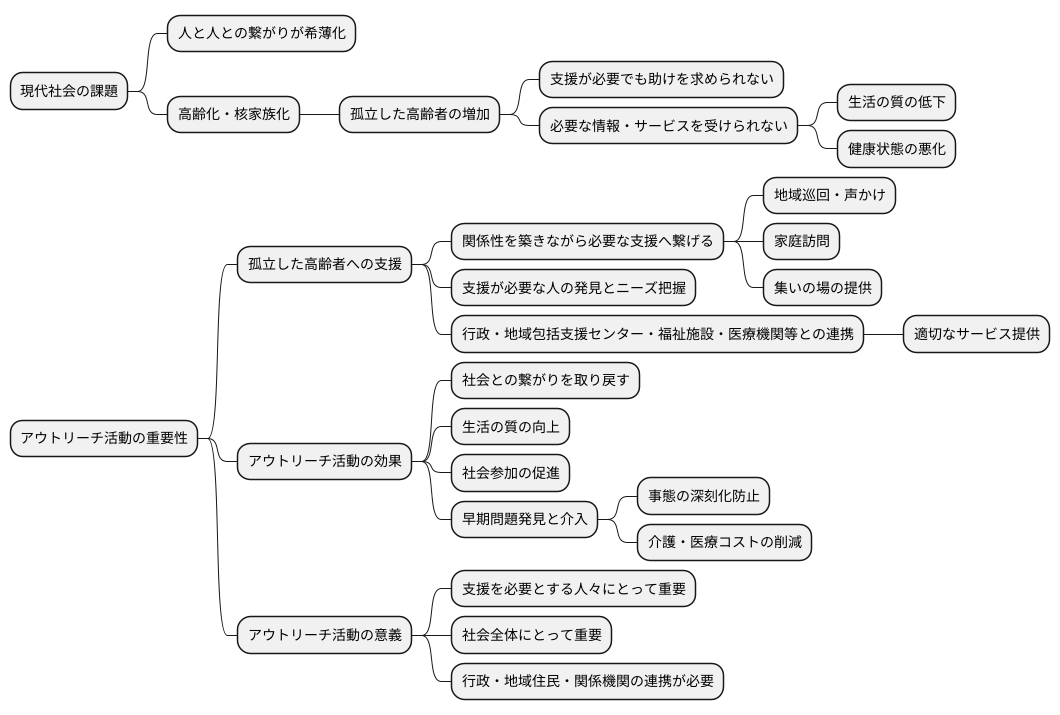

人と人との繋がりが薄れつつある現代社会において、高齢化や核家族化といった社会構造の変化も相まって、孤立した生活を送る高齢者が増えています。このような方々は、たとえ支援を必要としていても、なかなか周囲に助けを求めることができず、必要な情報やサービスを受けられないまま、生活の質の低下や健康状態の悪化に繋がってしまう恐れがあります。

このような状況を改善するために、アウトリーチ活動は非常に重要です。アウトリーチとは、支援を必要としている人々を積極的に探し出し、関係性を築きながら、必要な支援へと繋げる活動です。具体的には、地域を巡回して声かけをしたり、家庭訪問を行ったり、集いの場を設けたりすることで、支援が必要な人々を見つけ出し、その状況やニーズを把握します。そして、行政や地域包括支援センター、福祉施設、医療機関など、関係機関と連携を取りながら、適切なサービス提供へと繋げます。

アウトリーチによって、孤立していた人々が社会との繋がりを取り戻し、生活の質を向上させることができます。また、社会参加の促進にも繋がります。さらに、早期に問題を発見し、介入することで、事態の深刻化を防ぎ、結果的に介護や医療といった社会全体のコスト削減にも貢献する可能性を秘めています。

アウトリーチは、支援を必要とする人々にとって、そして社会全体にとって、大きな意義を持つ活動と言えるでしょう。行政や地域住民、関係機関が連携し、地域全体で支援の輪を広げていくことが大切です。

アウトリーチ活動の内容

地域で暮らす人々が、住み慣れた場所で安心して生活を続けられるように、様々な支援を行うのが、地域活動、いわゆるアウトリーチ活動です。この活動は、一人ひとりの状況や地域特性に合わせて、様々な形で行われています。

例えば、担当者が地域を巡回し、困っている様子の方や支援が必要そうな方に直接声をかける方法があります。顔なじみになることで、気軽に相談してもらえる関係性を築くことができます。また、電話や手紙を使って連絡を取り、状況を伺ったり、必要な情報を提供したりすることもあります。特に高齢の方や外出が難しい方にとっては、こうした方法が重要な役割を果たします。

さらに、関係機関との連携も欠かせません。民生委員や地域包括支援センター、医療機関などと情報を共有することで、より適切な支援を提供することができます。例えば、一人暮らしの高齢者が体調を崩した際に、関係機関が連携して迅速な対応ができるように情報共有を行うことは大変重要です。

その他にも、地域住民向けの相談会やイベントを開催することもあります。介護に関する不安や悩みの相談を受け付けたり、健康に関する講座を開いたりすることで、地域全体の支え合いの心を育むことができます。

このようなアウトリーチ活動を行う上で最も大切なのは、相手の立場に立って考えることです。相手の気持ちを尊重し、プライバシーに配慮しながら、信頼関係を築いていくことが重要です。決して支援を無理強いするのではなく、本人の意思を尊重し、必要な支援を適切な形で提供していくことが、アウトリーチ活動の目的と言えるでしょう。

| アウトリーチ活動の目的 | 活動内容 | 具体的な方法 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 地域で暮らす人々が、住み慣れた場所で安心して生活を続けられるように支援を行う | 困っている人への声かけ | 担当者が地域を巡回し、困っている様子の方や支援が必要そうな方に直接声をかける | 顔なじみになることで、気軽に相談してもらえる関係性を築く |

| 情報提供・相談受付 | 電話や手紙を使って連絡を取り、状況を伺ったり、必要な情報を提供したりする | 特に高齢の方や外出が難しい方にとっては重要な役割 | |

| 関係機関との連携 | 民生委員や地域包括支援センター、医療機関などと情報を共有し、より適切な支援を提供する | 一人暮らしの高齢者が体調を崩した際に、関係機関が連携して迅速な対応ができるように情報共有を行う | |

| 相談会・イベント開催 | 地域住民向けの相談会やイベントを開催し、介護に関する不安や悩みの相談を受け付けたり、健康に関する講座を開いたりする | 地域全体の支え合いの心を育む | |

| 相手の立場に立って考え、プライバシーに配慮しながら、信頼関係を築き、本人の意思を尊重し、必要な支援を適切な形で提供していく | |||

アウトリーチの課題と展望

地域社会に出向いて支援を必要とする人を見つけ出し、必要なサービスにつなげるアウトリーチ活動は、様々な困難を抱えています。まず、人材不足は深刻です。専門的な知識と技術を持つ人材の確保が難しく、既存の担当者の負担も大きくなっています。また、活動には費用がかかりますが、資金の確保も容易ではありません。限られた予算の中で効果的な活動を展開するには、工夫と努力が求められます。

さらに、関係機関との連携不足も課題です。行政、医療機関、福祉施設、地域団体など、様々な機関が関わりますが、情報の共有や役割分担がうまくいかないことがあります。それぞれの機関が持つ情報をスムーズに交換し、協力して支援にあたる体制を築くことが重要です。

支援を必要とする人を見つけ出すことも容易ではありません。どこにどのような人がいるのかを把握する情報収集が難しく、プライバシーへの配慮も必要です。支援が必要な状況であっても、本人がそれを望まない場合もあります。個人の尊厳を守りつつ、適切な支援につなげるためには、倫理的な配慮に基づいた慎重な対応が求められます。

これらの課題を解決し、アウトリーチをより効果的に行うためには、関係機関が協力して体制を強化していく必要があります。様々な専門家が集まり、それぞれの知識や技術を持ち寄ることで、より質の高い支援を提供できます。また、地域住民の理解と協力を得ることも大切です。アウトリーチの目的や活動内容を広く知らせ、地域全体で支援の輪を広げていくことが重要です。さらに、情報通信技術を活用した新たな支援方法の開発も期待されます。例えば、インターネットや携帯電話などを利用して情報を発信したり、相談を受け付けたりすることで、より多くの人に支援を届けることができます。高齢化が進む中で、アウトリーチの役割はますます重要性を増しています。様々な課題を乗り越え、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するために、アウトリーチ活動を推進していく必要があります。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 人材不足 | 専門知識・技術を持つ人材確保の困難さ、既存担当者の負担増 |

| 資金の確保 | 活動費用確保の難しさ、限られた予算内での効果的な活動展開の必要性 |

| 連携不足 | 行政、医療機関、福祉施設、地域団体等との情報共有・役割分担の不備 |

| 情報収集 | 支援が必要な人の所在把握の難しさ、プライバシーへの配慮の必要性 |

| 倫理的な配慮 | 本人の意思を尊重した支援、個人の尊厳を守った適切な対応の必要性 |

まとめ

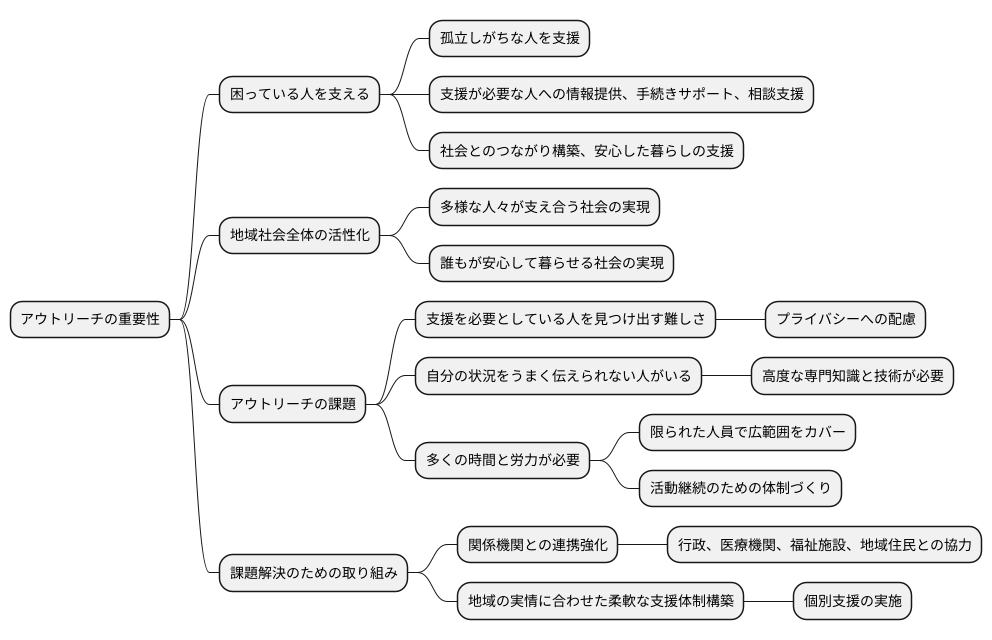

手を差し伸べる支援、いわゆるアウトリーチは、困っている人々を支え、地域社会への参加を促す上で、とても大切な取り組みです。地域で孤立しがちな人、支援が必要なのにどこに相談すればよいかわからない人にとって、アウトリーチは頼りになる存在となります。支援が必要な人を見つけ出し、必要なサービスの情報提供や手続きのサポート、相談支援などを行うことで、社会とのつながりを築き、安心して暮らせるよう手助けをします。

しかし、アウトリーチ活動には様々な課題も存在します。例えば、支援を必要としている人を見つけ出すことの難しさです。支援が必要な状況であっても、プライバシーへの配慮から、容易に声をかけることができない場合もあります。また、支援が必要な人の中には、自分の状況をうまく伝えられない人もいます。そのため、それぞれの状況を丁寧に把握し、適切な支援につなげるためには、高度な専門知識と技術が求められます。さらに、アウトリーチ活動には多くの時間と労力が必要です。限られた人員で広範囲の地域をカバーしなければならない場合もあり、活動を継続していくための体制づくりが課題となっています。

これらの課題を解決するためには、関係機関との連携強化が不可欠です。行政、医療機関、福祉施設、地域住民など、様々な立場の人々が協力し合うことで、よりきめ細やかな支援を提供することができます。また、地域の実情に合わせた柔軟な支援体制を構築することも重要です。画一的なサービス提供ではなく、それぞれのニーズに合わせた個別支援を行うことで、より効果的なアウトリーチ活動を実現できます。

アウトリーチは、困っている人を支えるだけでなく、地域社会全体の活性化にもつながります。多様な人々が共に支え合い、誰もが安心して暮らせる社会を実現するために、アウトリーチの重要性を理解し、支援の輪を広げていくことが、私たち一人ひとりに求められています。