在宅療養を支える訪問栄養食事指導

介護を学びたい

先生、「訪問栄養食事指導」って、介護保険と医療保険の両方が使えるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。どちらの保険も使えるけれども、使える条件が違ってくるんだ。患者さんが要介護認定を受けている場合は介護保険、受けていない場合は医療保険が適用されるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護認定を受けているかどうかで、どちらの保険を使うかが決まるんですね。

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。どちらの保険でも、月に2回まで利用できることも覚えておこう。

訪問栄養食事指導とは。

通院が難しい、家で食事の管理が必要な人のために、『訪問栄養食事指導』というものがあります。これは、栄養の専門家が定期的に家に訪ねて、療養に必要な栄養や日々の食事について相談や指導を行うことです。

介護認定を受けている人は介護保険が、そうでない人は医療保険が使え、それぞれ月に2回まで利用できます。

『訪問栄養食事指導』は、主治医の診療情報と栄養指導の指示書に基づいて行われます。栄養の専門家は、ケアマネージャーや訪問看護師と協力して栄養ケアの計画書を作成し、本人と家族に説明と評価を行った上で指導を始めます。

指導後には、栄養の専門家は主治医とケアマネージャーに報告書を送り、その人の体の状態に合わせて経過観察を行います。

訪問栄養食事指導とは

訪問栄養食事指導とは、通院が難しい方々のご自宅に管理栄養士が伺い、一人ひとりの健康状態や生活状況に合わせた食事の相談や指導を行うサービスです。特に、高齢や病気などで通院が困難な方々にとって、健康を維持するために必要な栄養をきちんと摂ることは非常に大切ですが、ご自身だけでバランスの取れた食事を毎日続けることは容易ではありません。そこで、管理栄養士がご自宅を訪問し、食事に関する様々なサポートを行います。

管理栄養士は、ただ食事の内容を指示するだけではなく、その方の病状や体質、食の好みや生活習慣、ご家族の状況、調理設備などを丁寧に伺いながら、無理なく続けられる食事プランを作成します。例えば、噛む力や飲み込む力が弱くなった方には、食べやすい大きさや柔らかさに調理する方法をアドバイスしたり、糖尿病などの持病をお持ちの方には、病状の改善に効果的な食事内容や調理方法を指導したりします。腎臓病の方には、カリウムやたんぱく質などの摂取量に配慮した献立を提案します。

また、買い物や調理が難しい方に対しては、利用できる配食サービスや調理済みの食品の情報提供なども行います。栄養指導は、患者さんやご家族の不安や悩みに寄り添いながら、一緒に考え、共に目標を設定し、食生活の改善を目指す協働作業です。栄養状態が改善されると、病気の予防や治療効果の向上、免疫力の向上、寝たきりや認知症の予防など、様々な効果が期待できます。訪問栄養食事指導を受けることで、住み慣れた自宅で、安心して、そして健康に、より豊かな療養生活を送ることができるよう支援します。

| サービス名 | 対象者 | サービス内容 | 目的/効果 |

|---|---|---|---|

| 訪問栄養食事指導 | 通院が難しい方々 特に、高齢や病気などで通院が困難な方々 |

|

|

対象となる方

訪問栄養食事指導は、通院が難しい在宅療養中の方々を主な対象としています。年齢を重ねることによる衰えや、病気、怪我などが原因で体が思うように動かせなくなり、食事の用意や買い物が困難な方、栄養のバランスが崩れて改善が必要な方などが該当します。

要介護認定を受けている方は介護保険を、受けていない方は医療保険を利用でき、それぞれ月に2回まで指導を受けることができます。病気の種類は限定しておらず、医師が必要と認めれば様々な病状の方が利用可能です。

例えば、糖尿病、高血圧、腎臓病といった生活のくせが原因となる病気を抱えている方、がんや脳卒中の後遺症で食事に気を付けなければならない方、栄養が不足している方など、幅広い状態に対応しています。具体的には、管理栄養士が医師の指示に基づき、それぞれの状況を丁寧に把握した上で、食事の内容や量、食べる時間などについて一人ひとりに合わせた適切な指導を行います。家庭での食事を無理なく続けられるよう工夫を凝らし、健康維持や改善をサポートします。

| 対象者 | 利用できる保険 | 指導回数 | 対象となる病気 | 指導内容 | 目的 |

|---|---|---|---|---|---|

| 通院困難な在宅療養者 体が不自由で食事の準備が困難な方 栄養バランスの改善が必要な方 |

要介護認定を受けている方:介護保険 受けていない方:医療保険 |

月2回まで | 生活習慣病(糖尿病、高血圧、腎臓病など) がん、脳卒中の後遺症 低栄養状態 その他医師が必要と認める場合 |

食事の内容、量、摂取時間に関する個別指導 | 健康の維持・改善 無理なく続けられる食生活のサポート |

サービスの内容

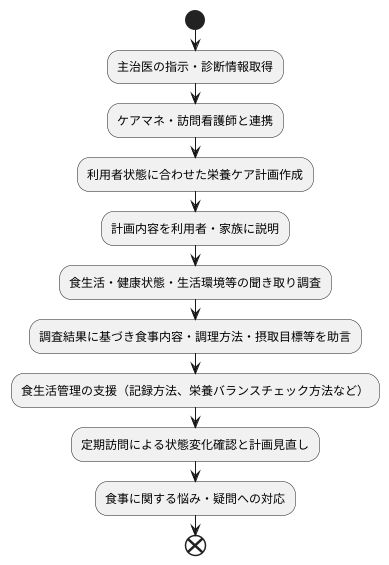

管理栄養士による訪問栄養食事指導は、利用者様のご自宅を訪問し、食事や栄養に関する様々な相談、指導を行うサービスです。

まず、主治医の先生から提供された診断の情報や栄養指導の指示書を基に、ケアマネージャーや訪問看護師と綿密に連携を取りながら、利用者様一人ひとりの状態に合わせた栄養ケアの計画書を作成します。この計画書には、利用者様の健康状態や生活習慣、そして目標などを考慮し、食事の内容や栄養の目標値などが具体的に記載されます。

次に、利用者様やご家族に栄養ケア計画書の内容を分かりやすく説明し、現在の食生活や健康状態、生活環境などを詳しく把握するための聞き取り調査を行います。食事の内容や回数、嗜好、調理の方法、食べ物の好き嫌い、買い物や調理の状況、ご家族の食事内容なども丁寧に確認します。

そして、聞き取り調査の結果を踏まえ、利用者様に合わせた具体的な食事の内容や調理の方法、栄養の摂取目標などを助言します。例えば、低たんぱく食や糖尿病食などの治療食が必要な場合は、具体的な献立や調理方法を指導します。また、噛む力や飲み込む力が弱い方には、食べやすい食事の工夫や適切な食品の選び方を助言します。

食事の記録の方法や栄養のバランスをチェックする方法なども指導し、利用者様ご自身が食生活を管理できるように支援します。栄養バランスの良い食事を続けるためのコツや、食費を抑えながら健康的な食事を作るための工夫なども伝授します。

定期的な訪問を通して、利用者様の状態の変化に応じて計画を見直し、継続的な支援を提供します。体重や血液検査の結果などを確認し、必要に応じて計画の内容を調整します。また、食事に関する新たな悩みや疑問にも対応し、利用者様が安心して食生活を送れるようにサポートします。

費用と保険適用

訪問栄養食事指導を受ける際にかかる費用とその保険適用について、詳しく説明いたします。

訪問栄養食事指導の費用は、介護保険と医療保険のどちらかの適用を受けることができます。どちらの保険が適用されるかは、要介護認定の有無によって決まります。要介護認定を受けている方は介護保険、受けていない方は医療保険が適用となります。

自己負担額は、所得に応じて1割負担または3割負担となります。例えば、ひと月の指導料が10,000円だった場合、1割負担の方は1,000円、3割負担の方は3,000円の自己負担となります。ただし、ひと月に利用できる回数は、介護保険、医療保険ともに2回までと定められています。3回目以降の指導を受けたい場合は、全額自己負担となるため注意が必要です。例えば、ひと月の指導料が10,000円で3回指導を受けた場合、3回目にかかる10,000円は全額自己負担となります。

実際の費用は、利用する事業所や個々の状況によって異なります。食事内容の変更に関する指導だけでなく、調理方法の実演指導なども合わせて行う事業所もあります。そのため、指導内容や回数、管理栄養士の資格などによって費用は変動します。利用を検討している方は、事前に事業所に問い合わせ、費用やサービス内容を確認しておくことが大切です。

保険適用範囲内の基本的な指導に加えて、保険適用外のサービスを追加する場合には、別途費用が発生します。例えば、特別な食材を使った食事の提供や、買い物同行サービスなどは保険適用外となることが多いです。これらの追加サービスを利用する際は、事前に費用を確認するようにしましょう。

費用の負担が心配な方は、お住まいの市町村の窓口や担当のケアマネージャーに相談することをお勧めします。利用できる助成制度や、費用の軽減策などについて、詳しい情報を教えてもらうことができます。

| 保険適用 | 要介護認定 | 自己負担割合 | 月額上限回数 | 超過時の負担 |

|---|---|---|---|---|

| 介護保険 | 有 | 1割または3割 | 2回 | 3回目以降全額自己負担 |

| 医療保険 | 無 | 1割または3割 | 2回 | 3回目以降全額自己負担 |

備考

- 費用は事業所や状況により変動する。(指導内容、回数、管理栄養士資格など)

- 保険適用外のサービスは別途費用が発生する。(例:特別な食材、買い物同行)

- 費用の相談窓口:市町村窓口、担当ケアマネージャー

関係職種との連携

在宅療養を支える上で、様々な職種の人たちが協力して仕事を進めることはとても大切です。訪問栄養食事指導も例外ではなく、管理栄養士が一人で全てを行うのではありません。医師やケアマネジャー、訪問看護師など、多くの職種と連携を取りながら、利用者さんに合った栄養サポートを提供しています。

まず、医師からは利用者さんの病気の状態や治療方針といった大切な情報をもらいます。それを基に、栄養指導をどのような方向で行うかを確認します。例えば、糖尿病の治療を受けている利用者さんであれば、医師から血糖値のコントロール状況や食事療法の指示といった情報を得て、栄養指導の内容を検討します。

次に、ケアマネジャーとは、介護サービスの計画について話し合います。利用者さんの生活全体を支えるために、どのようなサービスが必要か、どのように組み合わせるのが良いかを一緒に考えます。栄養指導もその計画の一部として位置づけられ、他のサービスとの連携を図りながら進められます。例えば、一人暮らしで買い物が難しい利用者さんであれば、配食サービスの利用を検討するなど、生活状況に合わせた支援を考えます。

さらに、訪問看護師とは、利用者さんの日々の健康状態や生活の様子について情報を共有します。食事の摂取状況や、調理がどれくらいできるかといった情報は、栄養指導を行う上で非常に重要です。これらの情報から、利用者さんに合ったきめ細かい栄養指導を組み立てます。例えば、食欲が低下している利用者さんであれば、食べやすい食事の工夫や、少量でも栄養価の高い食事内容を提案します。

このように、医師、ケアマネジャー、訪問看護師など、多くの職種がそれぞれの専門知識を持ち寄り、利用者さんの状況を様々な角度から見ていくことで、より的確な栄養サポートが可能になります。みんなで力を合わせることで、質の高い在宅療養を実現できるのです。

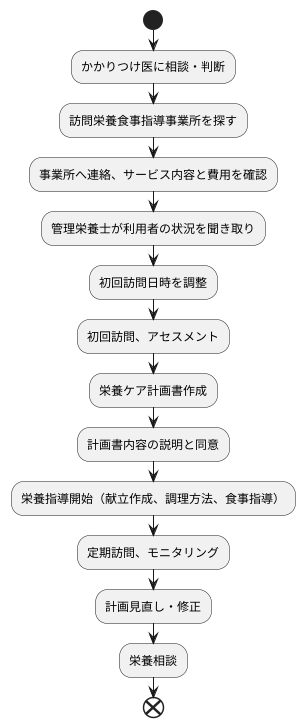

利用の流れ

在宅訪問栄養食事指導を受けるには、まず、かかりつけのお医者さんに相談し、必要かどうかを判断してもらいます。お医者さんが必要と判断した場合、訪問栄養食事指導を行っている事業所を探し、連絡を取ることになります。

事業所を見つけるには、地域の保健所やケアマネージャー、お医者さんに相談するのが良いでしょう。インターネットで検索する方法もあります。事業所が見つかったら、電話やメールで連絡を取り、サービス内容や費用について確認しましょう。

事業所では、管理栄養士が利用者の方の病状や生活習慣、食生活、そして希望などを詳しく聞き取ります。この聞き取りをもとに、訪問の日程調整を行います。初回訪問の日時は、利用者の方の都合に合わせて調整しますので、ご安心ください。

初回訪問時には、管理栄養士がご自宅を訪問し、より詳しい聞き取り調査(アセスメント)を行います。現在の食生活や健康状態、生活環境などを把握し、その方に合った栄養ケア計画書を作成します。計画書には、目標とする栄養状態や食事内容、具体的な改善方法などが記載されます。

作成した計画書の内容について、利用者の方やご家族にしっかりと説明し、同意を得た上で、具体的な栄養指導が開始されます。栄養指導では、管理栄養士が食事の献立作成の支援や調理方法の指導、栄養バランスの取れた食事の摂り方など、利用者の方の状況に合わせた具体的なアドバイスを行います。

定期的な訪問を通して、食事内容の改善状況や栄養状態の変化を確認(モニタリング)し、必要に応じて計画の見直しを行います。計画通りに進んでいない場合や、状況が変化した場合は、管理栄養士が柔軟に対応し、計画を修正していきます。

サービス利用中に、栄養に関する疑問や不安が生じた場合は、いつでも管理栄養士に相談することができます。電話やメールなどで気軽に相談できる体制を整えています。安心してサービスを利用できるよう、丁寧な説明とサポートを心がけていますので、お気軽にご利用ください。