課題中心の介護で生活の質を高める

介護を学びたい

先生、「課題中心ケースワーク」って、高齢者の課題が解決したら終わりってことですか?

介護の研究家

いい質問だね。終わりというよりは、一段落ついた時点、つまり、最初に設定した課題が解決した時点での評価をする、っていうことなんだ。例えば、杖を使って歩けるようになる、といった目標が達成できたら、その時点での状況をしっかり記録し、次の段階へ進む準備をするんだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、次の段階ってどんなことをするんですか?

介護の研究家

例えば、杖を使って歩けるようになった後、さらに「一人で近所のスーパーまで買い物に行けるようになる」といった、新しい目標を設定して、また支援を続けることもできる。あるいは、現状維持で良い場合もある。その人にとって何が一番良いのかを考え、さらにより良い生活を送れるように支援していくんだ。

課題中心ケースワークとは。

『課題中心ケースワーク』とは、困りごとを抱えたお年寄りを支援する介護サービスで用いられる方法です。この方法では、お年寄りが抱える解決すべき問題点を明確にし、それらに焦点を当てた支援を行います。そして、支援の最終段階で、その問題が解決できたかを明らかにすることで、より質の高い支援内容へと改善していくことを目指します。具体的には、要支援や要介護のお年寄りが抱える問題が解決できた状況を明らかにし、今後のケアをより充実したものにするための取り組みです。

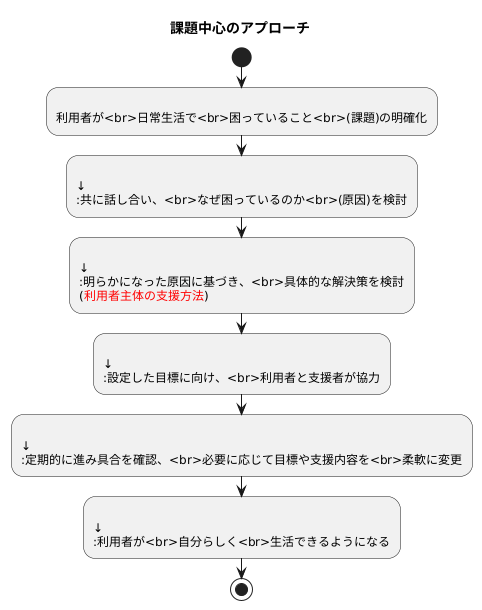

課題中心のアプローチとは

課題中心のアプローチとは、利用者の方が日常生活の中で困っていること、つまり課題の解決に焦点を当てた支援の方法です。これまでの支援のように、画一的なサービスを提供するのではなく、利用者の方一人ひとりの状況や希望に合わせた、オーダーメイドの支援を提供することを目指します。

このアプローチでは、まず利用者の方と支援者が共に話し合い、解決したい課題を明確にします。例えば、一人暮らしのお年寄りの方で、買い物に行くのが難しいという課題があるとします。この場合、すぐに買い物代行サービスを提供するのではなく、なぜ買い物が困難なのかを丁寧に検討します。足腰が弱っている、道順を覚えるのが難しい、荷物が重くて持ち運べないなど、様々な原因が考えられます。

次に、明らかになった原因に基づいて、具体的な解決策を考えます。歩行訓練で足腰を鍛える、散歩を兼ねて買い物ルートを覚える、買い物カートを使う、近所の商店の配達サービスを利用するなど、状況に合わせた様々な方法を検討します。この時、利用者の方が自分でできることを最大限尊重し、主体的に取り組めるように支援することが大切です。

そして、設定した目標に向かって、利用者の方と支援者が協力して取り組みます。定期的に進み具合を確認し、必要に応じて目標や支援内容を柔軟に変更していきます。最終的には、利用者の方が自分らしく生活できるようになることを目指します。つまり、このアプローチは、利用者の方の自立と主体性を尊重し、より良い生活を送れるように支援していく方法なのです。

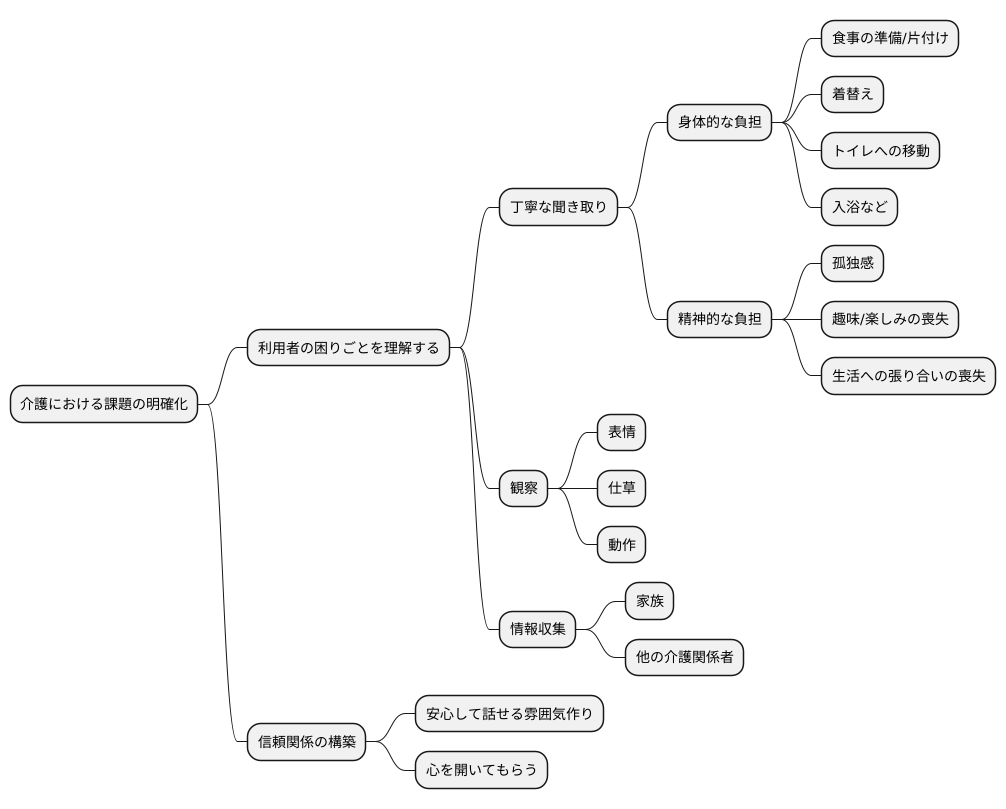

介護における課題の明確化

人が歳を重ね、生活に手助けが必要となる時、どのような支援が必要なのかを的確に見極めることが大切です。 これを「介護における課題の明確化」と言います。利用者の方にとって最適なケアを提供するためには、まずその方が生活の中でどのような困難を感じているのか、何に困っているのかを正しく理解しなければなりません。

その方の課題を明確にするためには、丁寧な聞き取りが不可欠です。 日常生活の中で、食事の準備や片付け、着替え、トイレへの移動、入浴など、どのような動作に負担を感じているのか、どんな時に手助けが必要なのかを具体的に尋ねます。また、身体的な辛さだけでなく、精神的な負担についても気を配る必要があります。 例えば、外出の機会が減って人と話す機会が少なくなり、孤独を感じている場合もあります。趣味や楽しみがなくなり、生活に張り合いを感じられないといった心の問題も見逃さないように、じっくりと話を聞き、気持ちに寄り添うことが重要です。

観察も大切な情報収集の方法です。 表情や仕草、動作の一つ一つから、言葉では表現されていない気持ちや辛さを汲み取ることができます。例えば、食事を残している様子から食欲がないことに気づいたり、入浴時に表情がこわばっている様子から不安を感じていることに気づいたり、些細な変化も見逃さないように注意深く観察することが大切です。

さらに、ご家族や他の介護関係者から情報を得ることも重要です。 利用者の方ご本人からは話しにくいことでも、ご家族や他の介護関係者から話を聞くことで、より深く状況を理解できることがあります。

信頼関係を築くことも忘れてはなりません。 安心して思っていることを話せる雰囲気を作り、利用者の方が心を開いてくれるように努めることが大切です。 課題を明確にすることで、その方に本当に必要な支援が見えてきます。そして、その方に合った最適なケアを提供できるようになるのです。

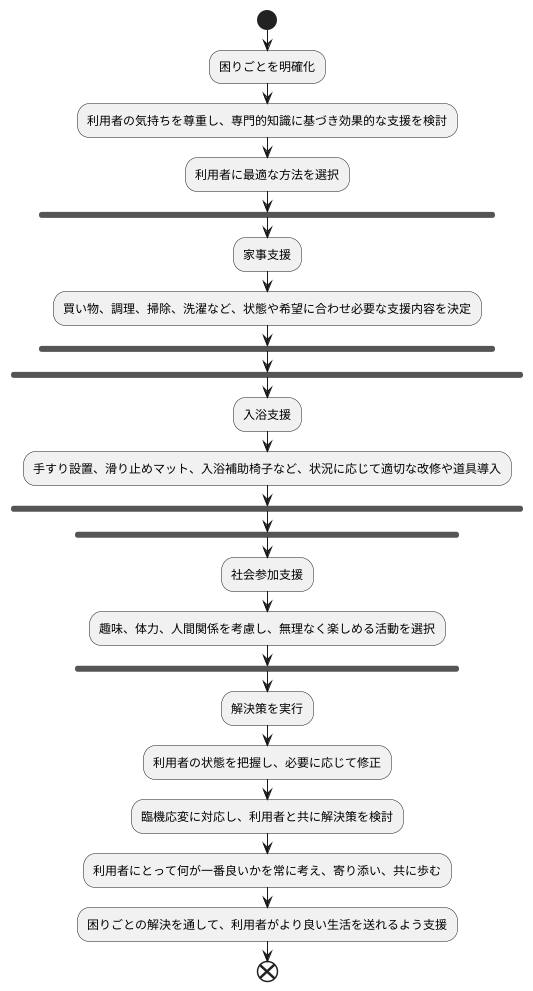

解決策の検討と実施

困りごとがはっきりしたら、その解決方法を考え、実際に行動に移すことが大切です。この時、利用する方の気持ちを尊重しながら、専門的な知識に基づいた効果的な手助けをすることが重要となります。

例えば、家事の負担を軽くするために、家事の手伝いをしてくれる事業所の利用を提案したり、お風呂に入る時の不安を取り除くために、お風呂場の改修や入浴を助ける道具の導入を考えたりします。また、社会とのつながりが薄れるのを防ぐために、地域の活動への参加を促すなど、色々な選択肢の中から、その方に一番合った方法を選びます。

家事の手伝い一つをとっても、買い物や調理、掃除、洗濯など、様々な作業があります。利用する方の状態や希望に合わせて、必要な手助けの内容を細かく決めていきます。お風呂場についても、手すりの設置や滑り止めマットの敷設、浴槽への出入りを助ける椅子など、状況に応じて適切な改修や道具の導入を検討します。地域活動への参加も、利用する方の趣味や体力、人間関係などを考慮し、無理なく楽しめる活動を選ぶことが大切です。

解決策を実行する際には、利用する方の状態を常に把握し、必要に応じて修正を加えながら進めていくことが重要です。目標達成までの道のりは、必ずしも順調に進むとは限りません。途中で思いがけない問題が起こることもあります。そのような時でも、臨機応変に対応し、利用する方と一緒に解決方法を探していく姿勢が大切です。

利用する方にとって何が一番良いのかを常に考え、寄り添いながら、共に歩んでいくことが重要です。そして、困りごとの解決を通して、利用する方がより良い生活を送れるように支援していくことが私たちの役割です。

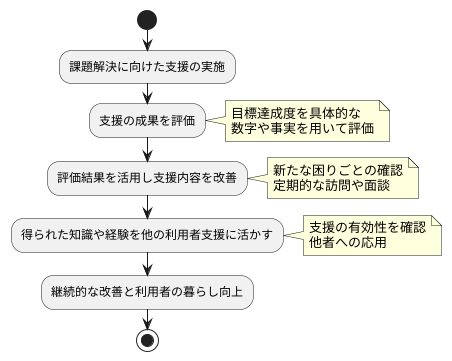

課題解決の評価と更なるケア

課題解決に向けた支援を行った後には、その成果をしっかりと評価することが大切です。はじめに設定した目標がどの程度達成できたのか、利用者の方の暮らし向きが良くなったのかを、具体的な数字や事実を用いて評価します。例えば、「一人でお買い物に行けるようになる」という目標であれば、実際に一人でお買い物に行けた回数や、お買い物で必要なものが買えているかなどを確認します。

評価の結果は、今後の支援内容をより良くするために活用します。目標としていた「一人でお買い物に行けるようになる」ということが達成できたとしても、その後、お買い物以外の場面で新たな困りごとが出てくるかもしれません。例えば、買った食材で料理をすることや、使ったお金の管理などに難しさを感じることがあるかもしれません。そのため、定期的にご自宅を訪問したり、面談を行ったりすることで、利用者の方の状況を把握し続けることが大切です。そして、必要に応じて新たな困りごとの解決に向けた支援を行います。

支援を行う中で得られた知識や経験は、他の利用者の方への支援にも役立てることができます。例えば、ある利用者の方への支援を通して、一人暮らしの高齢者の方にとって、お買い物の際に買い物リストを作る支援が有効だと分かったとします。この気づきは、他の一人暮らしの高齢者の方への支援にも活かすことができます。このように、課題解決に向けて行う支援は、常に改善を繰り返しながら、利用者の方々の暮らし向きをより良くしていく継続的な取り組みです。一人ひとりの状況を丁寧に把握し、より適切な支援を心がけることが重要です。

より良い介護の実現に向けて

高齢化が進む中で、「介護」とは、単に生活の支えをするだけでなく、その人らしい暮らしを支え、人生の質を高めるものへと変化しています。その実現のために、利用者一人ひとりの状況に合わせた「課題中心の取り組み方」が重要性を増しています。この取り組み方は、利用者自身が抱える困りごとや目標に焦点を当て、それを解決するための計画を立て、実行し、そしてその成果を評価するという流れで行います。

まず初めに、利用者の方とじっくり話し合い、何に困っているのか、どのような生活を送りたいのかを丁寧に把握します。例えば、家事の一部が難しくなってきた、外出の機会が減って人と話す機会が少なくなってしまった、といった具体的な困りごとを明確にします。同時に、どのような生活を送りたいのか、どんなことを実現したいのかといった希望も共有します。散歩に出かけたい、友人と会いたい、趣味を楽しみたいなど、利用者の願いを尊重することが大切です。

次に、明らかになった困りごとや希望を基に、具体的な解決策を一緒に考えます。家事が難しい場合は、家事支援サービスの利用や、道具を使った負担軽減を検討します。外出が難しい場合は、送迎サービスの利用や、自宅で楽しめる活動を見つけるなど、様々な選択肢を提示し、利用者自身が選択できるように支援します。この際、利用者本人の意思を尊重し、主体的に選択できるよう支援することが重要です。専門職は、利用者にとって何が最善かを常に考え、適切な助言や支援を提供します。

そして、計画を実行した後は、その成果を評価します。当初の目標が達成できたか、生活の質が向上したか、新たな課題が生じていないかなどを確認します。必要に応じて、計画を見直し、改善を繰り返すことで、より効果的な支援を提供します。この継続的な評価と改善こそが、利用者の方にとってより良い介護を実現するための鍵となります。利用者と支援者が協力し、共に歩むことで、誰もが安心して暮らせる地域社会を作っていきましょう。