訪問サービスで安心の在宅介護

介護を学びたい

先生、訪問サービスって、よく聞くんですけど、介護と介助のどっちに関係があるんですか?

介護の研究家

いい質問ですね。訪問サービスは、介護と介助どちらにも関係があります。簡単に言うと、在宅で専門家からサービスを受ける際に、専門家が自宅に来てくれるサービス全般を指します。例えば、ヘルパーさんに身の回りのお手伝いをしてもらうのも訪問サービスですし、看護師さんに医療的な処置をしてもらうのも訪問サービスです。

介護を学びたい

じゃあ、家事援助も訪問サービスに入るんですか?

介護の研究家

はい、その通りです。家事援助も訪問サービスに含まれます。訪問介護というサービスの中に、家事援助も含まれているんですよ。

訪問サービスとは。

お家でお世話のサービスを受ける方法の一つに『訪問サービス』というものがあります。これは、お世話が必要な方が自宅に居ながら、様々なサービスを受けられるように、支援をする人がお家に来てくれるサービスのことです。

訪問サービスの種類

訪問サービスには、利用者の状態や希望に合わせて様々な種類があります。大きく分けて、身体介護、生活援助、訪問看護、訪問リハビリテーションの四つの種類に分類されます。これらのサービスを組み合わせることで、一人ひとりに合わせた柔軟なケアプランを作成することが可能です。

身体介護とは、日常生活における身体的な動作の支援です。食事の介助では、食べ物を口まで運ぶ、食べやすい大きさに切るといった支援を受けられます。また、入浴の介助では、洗髪や洗体、浴槽への出入りなど、安全に入浴できるようサポートを受けられます。さらに、排泄の介助では、トイレへの移動や排泄物の処理、おむつの交換といった支援も含まれます。他にも、更衣や体位変換、歩行の介助なども身体介護に含まれます。

生活援助とは、家事や日常生活の支援です。掃除では、部屋の掃除機がけや拭き掃除、整理整頓などの支援を受けられます。洗濯では、衣類の洗濯や乾燥、衣替え、布団干しなどの支援が含まれます。調理では、利用者の状態や好みに合わせた食事の調理や配膳、後片付けなどの支援を受けられます。その他にも、買い物や薬の受け取り、役所への手続きの同行といった日常生活の様々な場面で支援を受けられます。

訪問看護とは、看護師による専門的なケアです。病状の観察や体温・血圧・脈拍の測定、服薬管理、医療処置など、健康管理に関する様々な支援を受けられます。かかりつけ医と連携を取りながら、自宅で安心して療養生活を送れるようにサポートします。

訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによる機能訓練やリハビリテーションです。身体機能の維持・向上や日常生活動作の訓練を通して、自立した生活を目指します。

利用者の状態や希望に応じて、これらのサービスを組み合わせて利用することで、自宅で安心して生活を送れるよう支援体制を整えることが重要です。

| サービスの種類 | 内容 | 具体的な支援例 |

|---|---|---|

| 身体介護 | 日常生活における身体的な動作の支援 | 食事の介助(食べ物を口まで運ぶ、食べやすい大きさに切る)、入浴の介助(洗髪、洗体、浴槽への出入り)、排泄の介助(トイレへの移動、排泄物の処理、おむつの交換)、更衣、体位変換、歩行の介助など |

| 生活援助 | 家事や日常生活の支援 | 掃除(掃除機がけ、拭き掃除、整理整頓)、洗濯(衣類の洗濯、乾燥、衣替え、布団干し)、調理(食事の調理、配膳、後片付け)、買い物、薬の受け取り、役所への手続きの同行など |

| 訪問看護 | 看護師による専門的なケア | 病状の観察、体温・血圧・脈拍の測定、服薬管理、医療処置、かかりつけ医との連携など |

| 訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによる機能訓練やリハビリテーション | 身体機能の維持・向上、日常生活動作の訓練など |

訪問サービスのメリット

訪問サービスには、たくさんの良い点があります。一番の利点は、長年暮らしてきた我が家で生活を続けられることです。施設に入居するのと違って、いつもの環境で、自分のリズムで日々を過ごすことができます。朝は決まった時間に起き、庭の手入れをしたり、近所の人と話をしたり、これまで通りの生活を続けることが可能です。

また、家族や友人との繋がりを保ちやすいのも大きなメリットです。離れて暮らす家族も、自宅であれば気軽に訪ねて来られますし、友人とのお茶会なども楽しめます。地域社会との関わりも継続できるので、孤立することなく、地域の一員として生活していくことができます。これまで築き上げてきた人間関係を大切にしながら、安心して暮らせることは、心の豊かさにも繋がります。

さらに、訪問サービスは一人ひとりの状態に合わせて、必要なサービスだけを選べるのも魅力です。例えば、身の回りの世話だけをお願いしたり、家事の手伝いだけをお願いしたり、自由に組み合わせることができます。必要な分だけのサービスを受けることで、費用を抑えつつ、自分らしい生活を送ることができます。

もし、常に誰かの見守りが必要な場合は、定期的な訪問に加えて、緊急時にも対応してくれる事業所を選ぶと良いでしょう。具合が悪くなった時や、何か困ったことが起きた時に、すぐに駆けつけてくれるので安心です。24時間体制でサポートしてくれる事業所もあります。

このように、訪問サービスは利用する方の自立を支え、住み慣れた地域で、その人らしく生き生きと暮らせるようお手伝いします。生活の質を高める上で、訪問サービスは大きな役割を担っていると言えるでしょう。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 住み慣れた我が家で生活できる |

|

| 家族や友人との繋がりを保ちやすい |

|

| 必要なサービスだけを選べる |

|

| 常に誰かの見守りが必要な場合の対応 |

|

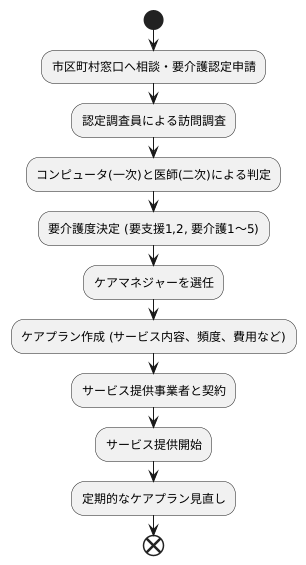

サービス利用の手続き

在宅で介護サービスを受けるには、まず市区町村の窓口へ相談に行き、要介護認定の申請をする必要があります。申請書に必要事項を記入し、提出します。

市区町村の職員や委託を受けた認定調査員が、自宅を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。この調査では、日常生活における動作や認知機能など、様々な項目について評価されます。具体的には、食事や入浴、着替え、排泄などの動作がどの程度自立して行えるか、また、記憶力や判断力など、認知機能に問題がないかなどを確認します。

調査結果に基づいて、コンピュータによる一次判定と医師による二次判定を経て、要介護度が決定されます。要介護度は、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に区分され、それぞれの状態に応じて、利用できるサービスの種類や利用限度額などが定められています。

要介護認定の結果、要支援、または要介護の認定を受けると、ケアマネジャー(介護支援専門員)を選任し、ケアプランを作成します。ケアプランとは、利用者の心身の状態や希望に沿って、どのようなサービスを、どのくらいの頻度で利用するかなどを具体的に定めた計画書のことです。ケアマネジャーは、利用者や家族と面談し、日常生活の状況や困りごとなどを丁寧に聞き取りながら、ケアプランを作成します。作成したケアプランの内容については、利用者や家族に十分な説明を行い、同意を得ることが重要です。ケアプランには、利用するサービスの種類や回数、一回あたりの費用、一ヶ月あたりの合計費用などが記載されます。

ケアプランに基づいて、訪問介護事業者や訪問看護事業者、通所介護事業者など、必要なサービスを提供する事業者と契約を結びます。契約内容をよく確認し、不明な点があれば、担当者に質問することが大切です。契約が完了すると、サービスの提供が開始されます。

サービス開始後も、定期的にケアマネジャーと連絡を取り合い、状況の変化に応じて、ケアプランの内容を見直すことが大切です。必要に応じて、サービスの種類や回数を変更したり、新たなサービスを追加したりすることで、より適切な支援を受けることができます。また、困ったことや不安なことがあれば、いつでもケアマネジャーに相談しましょう。適切なサービスを利用することで、住み慣れた自宅で、より快適に、安心して生活を送ることができます。

費用の目安と負担軽減制度

在宅サービスの利用料金は、受けるサービスの種類や利用時間、要介護度によって大きく変わります。例えば、身体介護サービスで30分利用する場合と、1時間利用する場合では料金が倍になりますし、掃除や洗濯といった生活援助サービスよりも、入浴や排泄の介助といった身体介護サービスの方が費用は高くなります。また、要介護度が上がるにつれて、利用できるサービス量が増えるため、費用も上がっていく傾向にあります。

利用料金の支払いに不安がある方は、様々な負担軽減制度を活用できます。代表的なものとして、介護保険制度に基づく利用料の軽減制度があります。これは市区町村によって内容が異なり、所得に応じて利用料の一部を負担してもらえる制度です。また、高額介護サービス費の支給制度も利用できます。これは、ひと月に利用した介護サービスの費用が高額になった場合、一定額を超えた分が支給される制度です。これらの制度は併用できる場合もあるので、お住まいの市区町村の窓口やサービス事業者に相談して、利用できる制度をきちんと確認しておきましょう。

費用の負担を軽くするために、サービス事業者独自の割引制度も確認してみましょう。例えば、家族で複数の人が同じ事業者のサービスを利用する場合に割引が適用されたり、特定の曜日や時間帯に利用すると料金が安くなるといった制度を設けている事業者もあります。事業者によって割引の内容は様々なので、気になる事業者があれば、直接問い合わせて詳細を確認することをおすすめします。

介護サービスを利用する際は、費用について事前にしっかりと調べておくことが大切です。利用料金や負担軽減制度について疑問があれば、市区町村の窓口に相談したり、事業者に問い合わせたりすることで、安心してサービスを利用することができます。どのサービスをどれくらい利用したいのか、予算はどのくらいなのかを明確にして、自分に合ったサービスと事業者を選びましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用料金 | サービスの種類、利用時間、要介護度によって変動。身体介護>生活援助、要介護度が高いほど高額になる傾向。 |

| 負担軽減制度 |

|

| 事業者独自の割引 | 家族割引、曜日・時間帯割引など。事業者によって内容は様々。 |

| 相談窓口 | 市区町村窓口、サービス事業者 |

事業者の選び方

在宅介護サービスを始めるにあたって、事業者の選定は非常に大切です。数ある事業者の中から、自分に合ったところを見つけるためには、いくつかの点に注意してじっくりと比較検討する必要があります。まず、事業者のこれまでの実績や評判を調べましょう。長く事業を続けているか、地域での評判はどうなのか、といった情報は信頼性の判断材料になります。インターネットの口コミサイトや、地域包括支援センターなどに問い合わせて情報を集めると良いでしょう。

次に、提供されているサービス内容を細かく確認しましょう。どのようなサービスを提供しているのか、自分の希望するサービス内容が含まれているか、サービスの質はどうなのか、といった点を比較検討することが重要です。料金体系についても、基本料金だけでなく、追加料金が発生するケースなども含めてしっかり確認しておきましょう。また、事業所の場所やサービス提供エリア、緊急時の対応についても確認が必要です。自宅から近い場所にあるか、サービス提供エリア内であるか、緊急時の連絡体制が整っているかといった点は、いざという時に安心できるかどうかに関わってきます。

さらに、ケアマネージャーとの連携がスムーズに取れているかどうかも重要なポイントです。ケアマネージャーは、介護サービス計画の作成や調整を行う専門家です。事業者とケアマネージャーがしっかりと連携することで、利用者の状況に合わせた柔軟なサービス提供が可能になります。ケアマネージャーに相談し、連携状況について意見を聞くことも役立ちます。最後に、複数の事業者を比較検討し、実際に話を聞いてみることも大切です。資料やホームページだけでは分からない雰囲気や、担当者の対応なども、事業者を選ぶ上での重要な要素です。気になる事業者には、見学や相談を積極的に行い、疑問点があれば遠慮なく質問しましょう。これらのポイントを踏まえ、自分にとって最適な事業者を選び、安心して在宅介護サービスを利用しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 実績と評判 | 事業の継続期間、地域での評判を確認。インターネットの口コミサイトや地域包括支援センターを活用。 |

| サービス内容 | 提供サービスの内容、質、料金体系(基本料金と追加料金)を確認。 |

| 場所と緊急時対応 | 事業所の場所、サービス提供エリア、緊急時の連絡体制を確認。 |

| ケアマネージャーとの連携 | ケアマネージャーとの連携状況を確認。ケアマネージャーへの相談も有効。 |

| 比較検討と面談 | 複数の事業者を比較検討し、見学や相談を実施。疑問点は質問。 |

より良いサービス利用のために

在宅サービスをより良く活用するためには、事業者との綿密な意思疎通が欠かせません。サービス提供者との良好な関係性を築くことで、日々の暮らしの質を向上させることができます。

まず、サービス利用にあたっては、自身の希望や要望を明確に伝えることが重要です。どのようなサービスを期待しているのか、どのような生活を目指しているのかを具体的に伝えることで、事業者は利用者のニーズに合ったサービスを提供することができます。例えば、入浴の介助をお願いする場合、どの程度自分でできるのか、どのような入浴方法を希望するのかなどを具体的に伝えましょう。

また、サービス内容について十分に話し合うことも大切です。サービスの内容、時間、頻度、費用などについて、疑問点や不明点があれば、遠慮なく質問し、納得した上で利用することが大切です。契約内容を確認し、サービス提供内容を理解することで、安心してサービスを受けることができます。

日々の生活の中で、困っていることや不安なことがあれば、些細なことでも気軽に相談するようにしましょう。例えば、食事の準備が大変になった、掃除が難しくなった、といった日常生活の困りごとから、健康状態の不安、将来への不安まで、何でも相談することで、適切な支援を受けることができます。

信頼関係を築くためには、定期的な面談や連絡も有効です。サービス提供者と定期的に顔を合わせ、日々の生活の様子や困りごとを話すことで、よりきめ細やかなサービス提供が可能になります。また、緊急時にもスムーズに連絡が取れるように、連絡先を共有しておくことも重要です。

事業者との積極的なコミュニケーションは、より良いサービス利用につながるだけでなく、自宅での生活をより豊かで安心できるものにするための重要な鍵となります。

| 在宅サービス活用のためのポイント | 具体的な行動 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 希望や要望を明確に伝える | サービスへの期待、目指す生活を具体的に伝える(例:入浴介助の希望を伝える) | ニーズに合ったサービス提供 |

| サービス内容について十分に話し合う | サービス内容、時間、頻度、費用などについて質問し、納得した上で利用する | 安心してサービスを受けることができる |

| 困りごとや不安を気軽に相談する | 日常生活の困りごと、健康状態の不安、将来への不安など、些細なことでも相談する | 適切な支援を受けることができる |

| 定期的な面談や連絡を行う | サービス提供者と定期的に顔を合わせ、日々の生活の様子や困りごとを話す、緊急時の連絡先を共有する | きめ細やかなサービス提供、緊急時のスムーズな対応 |

| 事業者と積極的にコミュニケーションをとる | 上記4点を積極的に行う | より良いサービス利用、自宅での生活が豊かで安心できるものになる |