家族のつながりを描く:介護に役立つ関係図

介護を学びたい

先生、「家族関係図」って、介護サービスでどんな風に使うんですか?なんだか難しそうで…

介護の研究家

そうだね、一見難しそうに見えるかもしれないけど、要するに高齢者の方をより深く理解するためのツールなんだ。例えば、家族構成や、親族の方との関係性を知ることで、その方がどんな人生を歩んできたのか、どんな価値観を持っているのかを推測することができる。そうすることで、その方に合った介護サービスを提供できるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、具体的にどんな時に役立つんですか?

介護の研究家

例えば、おじいさんが奥さんを亡くされてから元気がないとする。家族関係図を見ると、おじいさんは奥さんととても仲が良かったことが分かる。そこで、介護職員はおじいさんの話をじっくり聞いて、奥さんとの思い出を共有したり、一緒に写真を見たりすることで、おじいさんの心を癒すことができる。つまり、家族関係図は、その人に合った適切なケアを見つける手がかりになるんだよ。

家族関係図とは。

『家族関係図』とは、介護が必要な高齢者の方々に、より良いサービスを提供するために作られるものです。これは、その方の家族構成や、これまでの人生でどのような出来事があったのか、どのような考えを持って生きてきたのか、そして配偶者や子供、孫、兄弟姉妹との関係性を図にして表したものです。この図を参考にしながら、その方に合った介護サービスを考えていきます。この『家族関係図』は『ジェノグラム』とも呼ばれています。

関係図の役割

お年寄りの世話をする上で、その方の置かれた状態や育ってきた環境を深く理解することは、適切なサービスを提供するための土台となります。家族関係図は、まさにその理解を助けるための大切な道具です。図に表した情報を通して、お年寄りを囲む家族の構成や、家族同士の関係、そこに隠れている問題や争いなどを目で見て捉えることができます。

関係図を作ることで、まず、お年寄りがどのような家族構成の中で暮らしているのかが分かります。配偶者、子ども、兄弟姉妹、親など、誰がいて、どのようなつながりを持っているのかが一目で理解できます。また、誰が近くに住んでいて、日常的に関わっているのか、誰が遠方に住んでいて、あまり関わっていないのかなども把握できます。

さらに、関係図は家族内の力関係や感情的な結びつきの強さを知る手がかりにもなります。例えば、お年寄りが特定の家族に依存しているかどうか、あるいは家族間で意見の対立や確執があるかどうかなども、関係図から読み取れることがあります。こうした情報は、世話をする人がそれぞれの状態に合わせた柔軟な対応をし、より質の高い世話をするために役立ちます。例えば、家族間の不和が原因で、お年寄りが精神的に不安定になっている場合は、家族関係の調整を図ることで、お年寄りの状態を改善できる可能性があります。

また、関係図はお年寄りだけでなく、家族全体への支えを考える上でも大切な情報源となります。介護をしている家族が、他の家族からの十分な支援を受けていない場合、介護負担が大きくなり、心身ともに疲れてしまうことがあります。関係図を見ることで、誰が介護の中心人物なのか、誰が支えが必要なのかを把握し、家族全体で協力して介護に取り組めるよう支援することができます。関係図は、複雑な家族関係を整理し、お年寄りを取り巻く状況を多角的に理解するための、大変役立つ道具と言えるでしょう。

| 家族関係図の利点 | 詳細 | 介護への活用例 |

|---|---|---|

| 家族構成の把握 | 配偶者、子供、兄弟姉妹、親などの関係性や居住地、関わり頻度を把握 | 誰が日常的に関わっているか、誰が遠方に住んでいるかを理解し、適切なサポート体制を構築 |

| 家族内関係性の把握 | 力関係、感情的な結びつきの強さ、依存関係、意見の対立や確執などを把握 | 家族間の不和が原因で精神的に不安定な場合は、関係調整を図ることで状態改善を支援 |

| 家族全体への支援 | 介護の中心人物、支援が必要な人物を把握 | 家族全体で協力して介護に取り組めるよう支援、介護負担の軽減を図る |

関係図の作成方法

関係図は、対象となる方の周りの人間関係を視覚的に理解するための大切な道具です。関係図を作るには、まずご本人から家族構成や親族の方々との関係についてお話を伺います。この時、ご本人が安心して話せる雰囲気作りが何よりも大切です。話しやすい雰囲気を作るためには、穏やかな口調で質問したり、相槌を打ちながら、ご本人のペースに合わせて話を進めることが重要です。

聞き取りの内容は、親子関係や兄弟姉妹といった基本的な情報だけでなく、親戚の方々との日頃の関わり方や、それぞれの関係の深さなども把握するよう努めます。例えば、どのくらいの頻度で連絡を取り合っているのか、どんな時に助け合っているのか、また、感情的に良好な関係なのか、それとも何かしら問題を抱えているのかなど、出来るだけ詳しくお聞きすることで、より正確な関係図を作成することができます。さらに、可能であれば、ご本人にとって重要な過去の出来事や経験についても伺ってみましょう。人生を振り返っていただくことで、現在の状況や人間関係に対する理解がより深まります。

関係図を作成する方法はいくつかあります。パソコンに専用の書き込みソフトを入れて作ることもできますし、紙とペンを使って手書きで作成することもできます。どのような方法であっても、集めた情報を整理し、誰が見ても分かりやすいように整理して示すことが重要です。関係性は矢印を使って示したり、感情的な結びつきの強さを色分けして表現するなど、視覚的に分かりやすく工夫してみましょう。

最後に、関係図は一度作成したら終わりではなく、定期的に見直して、必要に応じて更新していくことが大切です。家族構成や人間関係は時間の経過とともに変化していくものです。常に最新の情報が反映された状態を保つことで、ご本人にとってより適切な援助を行うことができます。

| 目的 | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 対象者の人間関係の視覚的な理解 | 本人への聞き取り、関係図作成 | 安心できる雰囲気作り、穏やかな口調、ペースに合わせる |

| 正確な関係図の作成 | 聞き取り内容の整理(頻度、内容、感情)、過去の出来事の確認 | 出来るだけ詳しく聞く |

| 分かりやすい関係図の作成 | 整理、視覚化(矢印、色分け) | 誰が見ても分かりやすいように |

| 適切な援助 | 定期的な見直しと更新 | 最新の情報反映 |

関係図の活用事例

人間関係を図式化したものは、様々な場面で活用できます。例えば、高齢の方が強い不安感を抱えているとします。この時、関係図を作成し見てみると、不安の根源が家族関係にあるということが分かるかもしれません。例えば、同居している家族との関係が悪化していたり、遠く離れた家族と連絡が取れず寂しい思いをしていた、というようなことが関係図から読み取れる可能性があります。

また、認知症の高齢の方が特定の家族に強い拒否反応を示す場合、過去の出来事や心の傷が関係していることも考えられます。関係図を作成する過程で家族から話を聞くことで、過去の出来事や、その方がどのような人生を歩んできたのかを知ることができます。もしかしたら過去にその特定の家族と何か嫌な出来事があり、それが拒否反応に繋がっているのかもしれません。関係図は、このような問題の背景を理解し、適切な対応をするための手がかりを与えてくれます。

さらに、関係図は、様々な職種が連携して仕事を進める際にも役立ちます。医師、看護師、介護士、ケアマネージャーなど、様々な人が関わる中で、関係図を共有することで、関係者全員が利用者本人を取り巻く人間関係や生活環境を同じように理解することができます。これは、情報を滞りなく共有し、連携体制をスムーズに築くことに繋がります。例えば、ある利用者に対して、医師は身体的な状態を把握し、看護師は日々の健康管理を行い、介護士は生活の介助を行い、ケアマネージャーは全体的な支援計画を立てます。それぞれの専門職が持つ情報を関係図に書き加えて共有することで、より包括的で質の高い支援を提供することに繋がります。関係図は、介護の質を高めるために非常に役立つ道具と言えるでしょう。

| 活用場面 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 高齢者の不安感への対応 | 不安の根源の発見 | 家族関係の悪化や孤独感の把握 |

| 認知症高齢者の拒否反応への対応 | 過去の出来事や心の傷の理解 | 特定の家族への拒否反応の原因特定 |

| 多職種連携 | 情報共有と連携体制の構築による質の高い支援の提供 | 医師、看護師、介護士、ケアマネージャー等による情報共有と連携 |

関係図と人生の物語

人は、それぞれ違った人生を歩んできます。その歩みは、まるで一本の道のように、様々な出来事や出会いによって形作られています。その道のりを視覚的に表すのが関係図です。関係図は、単なる家系図とは違います。家系図が血の繋がりを示すのに対し、関係図は、その人の人生における重要な出来事や人との繋がりを描き出すものです。

例えば、兄弟姉妹や両親との関係はもちろんのこと、恩師や親友、ペットとの繋がりも含まれます。さらに、結婚や出産、転職、引っ越しといった人生の転機も記すことで、その人の人生の全体像を把握することができます。また、戦争や大きな病気、大切な人との別れといった辛い経験も、人生の物語の一部です。これらの経験は、その人の考え方や感じ方に大きな影響を与えます。だからこそ、関係図には、楽しかった出来事だけでなく、辛かった出来事も含めることが大切です。

関係図を作成する際には、じっくりと時間をかけて、その人の話を聞くことが重要です。思い出話に耳を傾け、その人の言葉で語られた人生の物語を丁寧に記録していくことで、その人の心の奥底にある想いが見えてきます。

関係図は、介護や介助を行う上で、とても役に立つ道具です。関係図を見ることで、その人の行動や言動の背景にある想いを理解し、共感に基づいた温かい寄り添いを実現できます。また、その人の人生の物語を知ることは、信頼関係を築き、より深い心の繋がりを築くためにも重要です。関係図は、まさに人と人との心を繋ぐ、大切な橋となるでしょう。

| 関係図の特徴 | 関係図の活用 |

|---|---|

| 人生における重要な出来事や人との繋がりを描き出す | その人の行動や言動の背景にある想いを理解し、共感に基づいた温かい寄り添いを実現 |

| 人生の全体像を把握できる | 信頼関係を築き、より深い心の繋がりを築く |

| 楽しかった出来事だけでなく、辛かった出来事も含める | 人と人との心を繋ぐ大切な橋となる |

| 思い出話に耳を傾け、その人の言葉で語られた人生の物語を丁寧に記録 |

倫理的な配慮

人と人とのつながりを図式化する関係図は、介護や介助において、その人を深く理解し、適切な援助を行うために役立つ道具です。しかし、同時に、取り扱う情報には、その人の生活や人間関係といった、非常に個人的で繊細な事柄が含まれるため、倫理的な配慮は欠かすことができません。

まず、関係図を作成し活用する上で最も大切なのは、本人の意思を尊重することです。関係図にどのような情報を載せるのか、誰と共有するのかは、必ず本人に確認し、同意を得なければなりません。たとえ家族であっても、本人の許可なく情報を共有することは許されません。また、関係図を作成する目的を本人にきちんと説明し、理解を得ることも大切です。関係図は、より良い介護や介助を提供するための手段であり、監視や管理の道具ではないことを明確に伝える必要があります。

次に、情報の管理にも細心の注意が必要です。関係図に記載された個人情報は、許可なく第三者に開示したり、不適切な方法で保管したりすることは避けなければなりません。関係図は、施錠できる場所に保管する、電子データの場合はパスワードを設定するなど、厳重な管理体制を築く必要があります。不用になった関係図は、シュレッダーにかけるなど、適切な方法で破棄することも重要です。

さらに、関係図の情報に基づいて、本人やその家族を判断したり、偏見を持つことは絶対にあってはなりません。関係図は、あくまでその人を理解するための一つの材料であり、全てではありません。関係図の情報だけで、その人の性格や行動を決めつけてしまうことは、誤解や不適切な対応につながる可能性があります。常に公平な視点を保ち、一人ひとりの個性や状況を尊重しながら、接していくことが重要です。

関係図は、責任を持って活用することで、より良い介護や介助を実現するための力となります。倫理的な側面を常に意識し、適切な作成・活用・管理を行うことが、関係者全員の信頼関係を築き、より良い支援につながるのです。

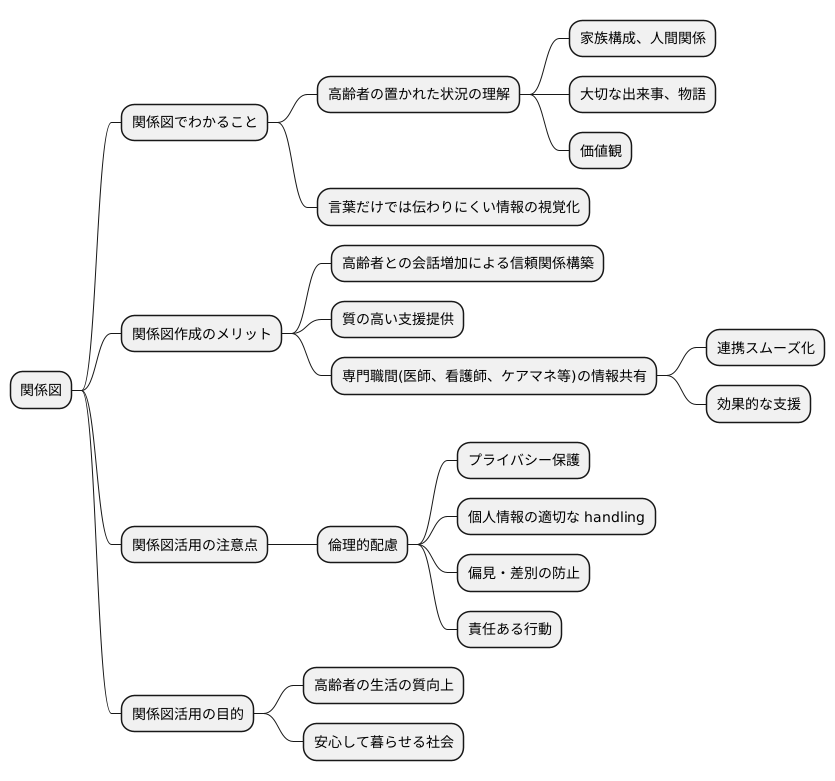

まとめ

高齢者の暮らしを支える上で、その方を真に理解することはとても大切です。そのために役立つ方法の一つが、関係図の作成です。関係図とは、高齢の方を中心として、ご家族や親しい方々とのつながりを図式化したものです。そこには、ご家族の構成やそれぞれの関係性、さらにはその方の人生における大切な出来事や物語などが書き込まれます。

関係図を見ることで、介護を行う私たちは、その方の置かれた状況をより深く理解することができます。例えば、ご家族の誰が中心となって支えているのか、どのような人間関係の中で生活してきたのか、どのような価値観を大切にしているのかなど、言葉だけでは伝わりにくい情報も、視覚的に捉えることができるのです。これらの情報を基に、一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかな支援を提供することが可能となります。

関係図を作成する過程で、ご本人との会話も自然と増えます。それは信頼関係を築き、より質の高い支援を提供することにつながります。また、関係図は、医師や看護師、ケアマネージャーなど、様々な立場の専門職が情報を共有するためのツールとしても有効です。関係図を基に、共通の認識を持つことで、連携をスムーズに進め、より効果的な支援を提供することができます。

しかし、関係図の作成や活用にあたっては、倫理的な配慮が欠かせません。ご本人のプライバシーを守ること、個人的な情報を適切に扱うことは当然のことです。また、関係図の情報から偏見や差別が生まれることがあってはなりません。常に倫理的な側面を意識し、責任ある行動を心がける必要があります。

関係図は、正しく使えば、高齢者の生活の質を向上させるための強力な道具となります。関係図を有効に活用し、高齢者が安心して暮らせる社会を築いていくことが、私たちの大切な役割です。