訪問入浴介護で快適な暮らし

介護を学びたい

先生、「訪問入浴介護」って、家にお風呂を持ってきてくれるんですよね?でも、介護と介助って何が違うんですか?どちらも手伝うことのような気がするんですが…

介護の研究家

いい質問だね。確かにどちらも「手伝う」という意味では似ているけれど、少し違うんだよ。「介護」は食事や入浴、排泄など、生活全般のお世話をすること。一方「介助」は、特定の動作を補助するという意味合いが強いんだ。例えば、階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりといったことだね。

介護を学びたい

なるほど!じゃあ、訪問入浴介護は、生活全般のお世話をする「介護」の一環として、入浴という特定の動作を「介助」してもらうサービスってことですか?

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。「訪問入浴介護」では、入浴の準備や浴槽への移動、洗体、着替えなどの入浴動作を「介助」してもらいながら、全体として生活を支える「介護」サービスを受けていると言えるんだよ。

訪問入浴介護とは。

お家でお風呂に入るのが難しいお年寄りや体の不自由な方のために、お風呂のサービスについて説明します。このサービスは『訪問入浴介護』と呼ばれ、お家まで持ち運びできる簡易的なお風呂をお持ちして、入浴のお手伝いをします。資格を持った介護の専門家と看護師さんを含む3人のスタッフがお伺いし、お手伝いさせていただきます。体が思うように動かない、お風呂場が使いにくいなどの理由で、お家でお風呂に入るのが難しい方は、このサービスをご利用いただけます。

訪問入浴介護とは

訪問入浴介護とは、自宅で入浴することが難しいお年寄りや体の不自由な方のために、専門の職員がご自宅まで伺い、入浴のお手伝いをするサービスです。ご自宅のお風呂場での入浴が、設備の問題や体の状態など様々な理由で難しい場合でも、住み慣れたご自宅で安心して快適にお風呂を楽しむことができます。

専用の浴槽を運び込み、設置から入浴後のお片付けまで、全ての流れを職員が担当します。そのため、ご家族の負担を軽くすることもできます。

サービスの内容は、まず、看護師を含む3人1組のチームがご自宅を訪問します。持ち込んだ浴槽の設置、お湯張り、そして利用者の方の体調確認を行います。その後、お湯の温度や室温に気を配りながら、優しく丁寧に洗体のお手伝いをします。利用者の方にとって心地よい刺激となるよう、マッサージを行うこともあります。

入浴後は、しっかりと保湿を行い、着替えのお手伝いもします。浴槽の撤去や後片付けまですべて行いますので、ご家族の方は見守るだけで大丈夫です。

お風呂に入ることは、ただ体をきれいにするだけでなく、心身ともに気分をすっきりさせ、健康を保つことにも繋がります。ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、血行が良くなり、体のこわばりが和らぎます。また、入浴を通して人と触れ合うことで、孤独感を減らし、気持ちも前向きになる効果も期待できます。訪問入浴介護を利用することで、利用者の方の生活の質を高め、ご家族の介護の負担を軽くすることに繋がります。ぜひ、このサービスを検討してみてください。

| サービス名 | 訪問入浴介護 |

|---|---|

| 対象者 | 自宅で入浴することが難しいお年寄りや体の不自由な方 |

| 場所 | 自宅 |

| 実施者 | 看護師を含む3人1組のチーム |

| サービス内容 | 専用の浴槽の搬入・設置、お湯張り、体調確認、洗体介助、マッサージ、保湿、着替え介助、浴槽撤去、後片付け |

| メリット |

|

サービスの内容

訪問入浴介護は、看護師、介護福祉士、作業員の3人1組で伺います。それぞれの担当が力を合わせ、ご自宅で安心安全な入浴を提供いたします。

まず、看護師は入浴前後の体調確認を行います。体温や血圧、脈拍などを測定し、入浴に適した状態か、入浴による変化がないかなどを注意深く見守ります。また、皮膚の状態も観察し、もし異変があれば適切な助言を行います。健康管理の面からも利用者の皆様を支えます。

次に、介護福祉士は入浴の介助全般を担当します。お一人お一人の身体状況に合わせた丁寧な介助を心がけております。洗髪や洗体はもちろんのこと、着替えや移動の介助なども行います。ご家族の負担軽減にもつながると考えています。

最後に、作業員は入浴の準備と片付けを行います。専用の浴槽を運び入れ、お湯の準備や排水、浴槽の清掃などを行います。安全に配慮し、迅速な作業を心がけております。

このように、3人の専門家が連携することで、安全で快適な入浴を提供することが可能となります。また、プライバシー保護にも最大限の配慮を払い、安心してサービスを受けていただけるよう努めております。ご自宅での入浴を通して、利用者の皆様の心身のリフレッシュと健康維持を支援いたします。

| 職種 | 役割 |

|---|---|

| 看護師 | 入浴前後の体調確認(体温、血圧、脈拍、皮膚の状態など) 健康管理の助言 |

| 介護福祉士 | 入浴介助全般(洗髪、洗体、着替え、移動など) 家族の負担軽減 |

| 作業員 | 入浴の準備と片付け(浴槽の搬入、お湯の準備と排水、浴槽の清掃など) |

利用対象者

訪問入浴介護サービスは、ご自宅のお風呂で入浴することが難しい方を対象としています。年齢を重ねることによる体の変化や、病気、怪我、障がいなどが原因で、一人で入浴することが困難な方が利用されています。

具体的には、手や足のしびれ、関節の痛み、体の動かしにくさといった体の不自由がある方が挙げられます。また、物事を忘れてしまう、状況を理解することが難しいといった認知症の方も、安全に入浴するために支援が必要となる場合が多く、訪問入浴介護サービスの利用対象となります。

浴室の段差につまずいたり、浴槽をまたぐ際に転倒する危険性がある方も、安心して入浴できるようお手伝いいたします。ご自宅のお風呂場が狭く、介助する家族に負担がかかる場合も、訪問入浴介護サービスをご利用いただけます。

介護保険の認定を受けている方は、要介護度に関わらず、入浴に際して誰かの助けが必要な場合は、訪問入浴介護サービスの利用を検討できます。要介護認定を受けていない方でも、病気や怪我で一時的に体が不自由な期間などは、短期的に利用することが可能です。

訪問入浴介護サービスのご利用にあたっては、担当のケアマネジャーとご相談ください。利用される方の状態やご希望に沿ったサービス計画を作成し、安心して快適な入浴をサポートいたします。些細なことでもお気軽にご相談ください。

| 訪問入浴介護サービスの利用対象者 | 詳細 |

|---|---|

| 身体機能の低下 | 手足のしびれ、関節の痛み、体の動かしにくさなど、年齢や病気、怪我、障がいなどにより入浴が困難な方 |

| 認知症 | 物忘れや状況理解の困難さなどにより、安全な入浴に支援が必要な方 |

| 転倒リスク | 浴室の段差や浴槽をまたぐ際に転倒の危険性がある方 |

| 家族の負担軽減 | 自宅の浴室が狭く、介助する家族に負担がかかる場合 |

| 介護保険認定者 | 要介護度に関わらず、入浴に際して誰かの助けが必要な方 |

| 一時的な身体の不自由 | 要介護認定を受けていない方でも、病気や怪我などで一時的に体が不自由な期間は短期利用が可能 |

利用のメリット

訪問入浴サービスを使うことで、たくさんの良いことがあります。まず、体を清潔に保つことで健康を維持できます。温かいお湯につかることで、血の巡りが良くなり、筋肉のこわばりがほぐれ、ゆったりとした気分になれます。湯船につかることで、体の水圧で横隔膜が押し上げられ、肺活量も増えます。さらに、定期的な入浴は、床ずれを防ぐのにも役立ちます。

また、訪問入浴は、心も元気にしてくれます。入浴を通してスタッフと話をすることで、人と話す機会が増え、孤独を感じにくくなります。心穏やかに過ごすことができ、気持ちも安定します。

ご家族にとっても、訪問入浴サービスは負担を軽くしてくれるでしょう。毎日、入浴介助をするのは大変なことです。入浴サービスを利用すれば、ご家族は入浴介助から解放され、自分の時間を持つことができます。その時間を使い、他の用事を済ませたり、ゆっくり休んだり、あるいは介護されている方とゆっくり落ち着いて向き合う時間を作ることもできるでしょう。

このように、心身ともに健康な状態を保つことで、より充実した家庭での生活を送ることができるようになります。訪問入浴サービスは、単に体を洗うだけでなく、心と体の健康を支え、豊かな暮らしを応援するサービスと言えるでしょう。

| 対象者 | メリット |

|---|---|

| 利用者 |

|

| 家族 |

|

| 利用者と家族 |

|

費用の目安

訪問入浴介護の費用は、介護保険の適用対象となるため、利用者の要介護度によって金額が変わってきます。費用全体のうち、利用者の自己負担は1割もしくは2割で、残りは介護保険から支払われます。

例えば、要介護1の方が週に2回訪問入浴介護を利用した場合、1回あたりの費用がおよそ4000円と仮定すると、自己負担額は1割負担の方で400円、2割負担の方で800円となります。これを週2回利用すると、1ヶ月あたりのおよその自己負担額は、1割負担の方が3200円、2割負担の方が6400円となります。

ただし、上記の金額はあくまでも目安です。実際の費用は、利用する事業所や地域によって異なるため、事前に事業所に確認することが重要です。費用を比較検討することで、ご自身の状況に合った事業所を選ぶことができます。

また、入浴剤やシャンプー、タオルなどの備品代については、基本的に利用者負担となります。事業所によっては、これらの備品を含んだ料金設定にしている場合もあります。契約前に、費用に何が含まれているのかを確認しておきましょう。費用の内訳が明確になっていることで、安心してサービスを利用できます。

費用の負担が心配な方は、自治体の補助制度などを利用できる可能性があります。お住まいの地域で利用できる制度について、担当のケアマネージャーに相談することをお勧めします。ケアマネージャーは、利用者の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 費用負担 | 利用者負担:1割または2割 残りは介護保険から支払われる |

| 費用の目安 | 要介護1、週2回利用、1回4000円の場合 1割負担:月額約3200円 2割負担:月額約6400円 |

| 費用の注意点 | 金額は目安であり、事業所や地域によって異なる 事前に事業所に確認が必要 |

| 備品代 | 入浴剤、シャンプー、タオルなど:基本的に利用者負担 事業所によっては費用に含まれる場合もある 契約前に確認が必要 |

| 補助制度 | 自治体の補助制度を利用できる可能性がある 担当のケアマネージャーに相談 |

利用方法

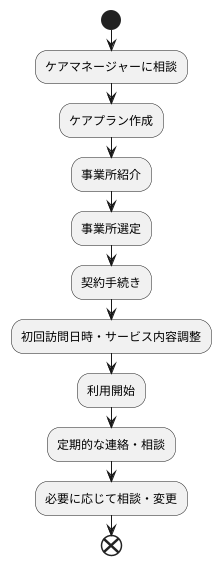

訪問入浴介護を利用するには、まず担当のケアマネージャーに相談することから始まります。利用を検討し始めた段階で、気軽に相談してみましょう。ケアマネージャーは、利用者の心身の状態、住環境、家族の状況、そして利用者本人や家族の希望などを丁寧に聞き取り、一人ひとりに合わせたケアプランを作成します。

ケアプランには、訪問入浴介護の頻度や時間、入浴時の注意点、その他の必要なサービスなどが具体的に記載されます。ケアマネージャーは、利用者の状況に適した訪問入浴介護事業所をいくつか紹介してくれます。それぞれの事業所のサービス内容や料金、特徴などを比較検討し、利用者本人や家族が納得できる事業所を選びましょう。事業所が決まったら、ケアマネージャーが事業所との連絡調整を行い、契約手続きを進めてくれます。

契約が完了したら、事業所の担当者と連絡を取り合い、初回訪問の日時や具体的なサービス内容(洗髪、洗体、更衣、入浴介助など)を調整します。入浴に使用する備品(浴槽、マット、タオルなど)についても確認しておきましょう。利用開始後は、定期的にケアマネージャーや事業所のスタッフと連絡を取り合い、サービス内容が利用者の状態に合っているか、何か困っていることはないかなどを話し合う機会を設けます。

利用中に体調の変化があったり、サービス内容を変更したい場合などは、遠慮なくケアマネージャーや事業所のスタッフに相談することが大切です。些細なことでも気軽に相談できる関係を築くことで、より質の高い、そして安心できるサービスの提供につながります。スムーズなサービス利用のために、日頃からケアマネージャーや事業所のスタッフと積極的にコミュニケーションを取るように心掛けましょう。