ウェルビーイングとは何か?

介護を学びたい

先生、「ウェルビーイング」って最近よく聞くんですけど、介護と介助で何か違いはあるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。ウェルビーイング自体は、心も体も社会的なつながりも全部ひっくるめて、良い状態にあることを指す言葉なんだ。だから、介護や介助に直接結びついた言葉ではないんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、介護や介助とは関係ないんですか?

介護の研究家

関係ないわけじゃないよ。介護や介助の最終的な目的は、その人のウェルビーイングを高めることと言えるからね。例えば、自分で食事をするのが難しくなったお年寄りに介助をすることで、その人の尊厳を守り、より良い状態に近づけることができる。つまり、ウェルビーイングに貢献していると言えるんだよ。

ウェルビーイングとは。

「介護」と「介助」について。『ウェルビーイング』という言葉があります。これは、体も心も、そして社会的な面でも良い状態にあることを指します。人としてあるべき姿を表す言葉として使われています。日本では、世界でも他に例のないほど高齢化が進んでいます。そのため、健康でいられる期間や介護の負担を軽くすることなどに関連して、この言葉が使われるようです。

良い状態とは

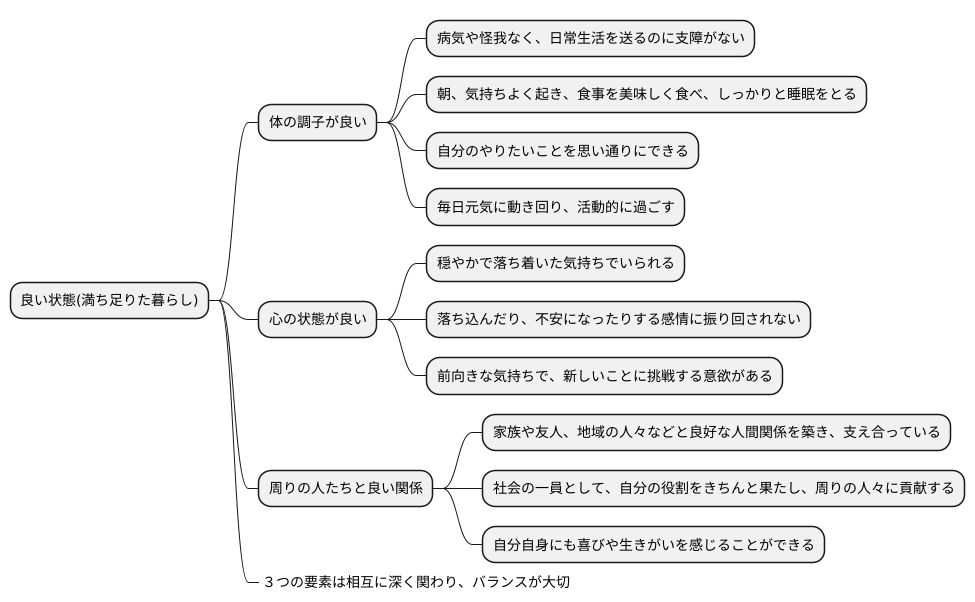

「良い状態」とは、つまり「満ち足りた暮らし」のことです。これは、体の調子が良い、心の状態が安定している、そして周りの人たちと良い関係を築けている、この3つの状態が揃っていることを意味します。ただ病気をしていないというだけでなく、もっと積極的に、毎日を生き生きと過ごし、喜びや幸せを感じている状態を指します。

まず「体の調子が良い」とはどういうことでしょうか。これは、病気や怪我なく、日常生活を送るのに支障がない状態です。朝、気持ちよく起き、食事を美味しく食べ、しっかりと睡眠をとることができ、自分のやりたいことを思い通りにできる、そんな状態です。毎日元気に動き回ることができ、活動的に過ごすことができます。

次に「心の状態が良い」とは、穏やかで落ち着いた気持ちでいられる状態です。落ち込んだり、不安になったりすることもありますが、それらの感情に振り回されることなく、うまく付き合っていくことができます。いつも前向きな気持ちで、新しいことに挑戦する意欲も満ち溢れています。

最後に「周りの人たちと良い関係」を築けているとは、家族や友人、地域の人々などと良好な人間関係を築き、支え合っている状態です。社会の一員として、自分の役割をきちんと果たし、周りの人々に貢献することで、自分自身にも喜びや生きがいを感じることができます。

これら3つの要素は、お互いに深く関わっています。体の調子が良ければ、心も安定しやすくなります。心が安定していれば、周りの人たちとも良い関係を築きやすくなります。そして周りの人たちと良い関係を築けていれば、心も体も健康に保ちやすくなります。このように、3つの要素がバランスよく満たされている時、私たちは真に「良い状態」でいると言えるでしょう。

大切な視点

人はそれぞれ異なる人生を歩み、それぞれ異なる価値観を育みます。そのため、幸福や充実感といった感覚は、人によって大きく異なるのです。ある人にとっては経済的な豊かさが幸福の尺度となるかもしれませんが、別の人にとっては、家族や友人との温かな繋がりが最も大切かもしれません。また、社会に貢献することや、自分の好きなことに没頭することで喜びを感じる人もいるでしょう。

つまり、「良い状態」とは何かは、一人ひとりによって異なる、非常に個人的な感覚なのです。他の人と比較して一喜一憂するのではなく、自分にとって何が本当に大切なのか、じっくりと考えてみる必要があります。自分の心と向き合い、何が喜びや充実感をもたらすのか、何が苦痛や不安をもたらすのかを理解することが、自分らしい生き方を見つける第一歩です。

自分の得意なことや苦手なことを把握することも重要です。得意なことは伸ばし、苦手なことは克服しようと努力したり、あるいは得意な人に助けを求めたりすることで、よりスムーズに目標に近づけるでしょう。周りの人々は、時に支えとなり、時に助言を与えてくれる貴重な存在です。積極的に周りの人と関わり、協力を得ながら、より良い人生を築いていくことが大切です。

自分自身の価値観を大切にし、自分らしい生き方を探求していくこと。これが、充実した人生を送るための重要な指針となるでしょう。周りの意見に惑わされず、自分の心の声に耳を傾け、自分にとっての「良い状態」を実現するために、一歩ずつ進んでいきましょう。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| 幸福・充実感の多様性 | 人によって幸福や充実感の感じ方は大きく異なる。経済的な豊かさ、人間関係、社会貢献、自己実現など、様々な尺度がある。 |

| 自分にとって大切なもの | 他者と比較するのではなく、自分にとって何が本当に大切なのかをじっくり考える必要がある。自分の心と向き合い、喜びや苦痛の源泉を理解することが大切。 |

| 得意・不得意の把握 | 得意なことは伸ばし、苦手なことは克服するか、得意な人に助けを求める。周りの人と関わり、協力を得ることも重要。 |

| 自分らしい生き方 | 自分自身の価値観を大切にし、自分らしい生き方を探求する。周りの意見に惑わされず、自分の心の声に耳を傾ける。 |

健康寿命との関係

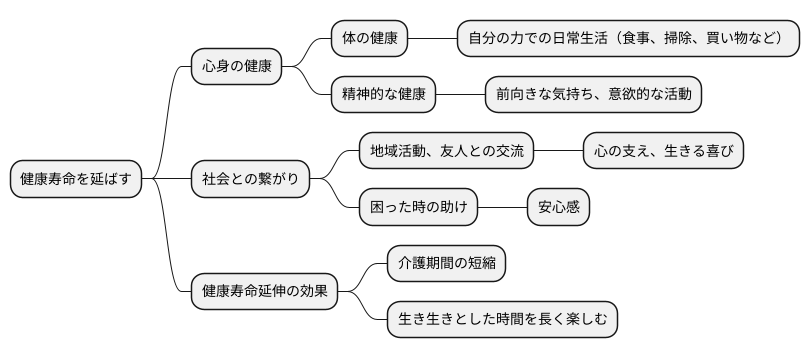

人生100年時代と言われるように、私たちが長く生きる時代になりました。誰もが願うのは、単に長生きするだけでなく、健康な状態で充実した日々を送ることです。この健康な状態で自立した生活を送れる期間のことを、健康寿命と言います。健康寿命を延ばすことは、私たちにとって、そして社会全体にとって大きな課題となっています。

健康寿命は、心身の健康状態と密接に関係しています。体が健康であれば、自由に動き、自分の身の回りのことが自分でできます。食事を作ったり、掃除をしたり、買い物に行ったりと、日常生活を支える活動が自分の力で行えることは、自立した生活の基盤となります。また、精神的な健康も大切です。気持ちが前向きで安定していれば、毎日を楽しく過ごし、意欲的に活動することができます。心身の健康は、健康寿命を延ばすための重要な土台と言えるでしょう。

さらに、社会との繋がりも健康寿命に大きく影響します。地域活動に参加したり、友人と交流したりすることは、心の支えとなり、生きる喜びにつながります。誰かと話し、笑い合うことは、心の健康を保つ上で非常に大切です。また、社会との繋がりは、困ったときに助けを求められる環境を作ることにも繋がります。もしもの時に頼れる人がいることは、安心感を与えてくれます。

このように、心身の健康を保ち、社会との繋がりを大切にすることで、健康寿命を延ばすことができます。健康寿命が延びれば、介護が必要となる期間を短縮でき、自分らしく生き生きとした時間を長く楽しむことができるでしょう。誰もが、健康で幸せな老後を送れる社会を目指し、健康寿命の延伸に積極的に取り組むことが重要です。

介護負担の軽減

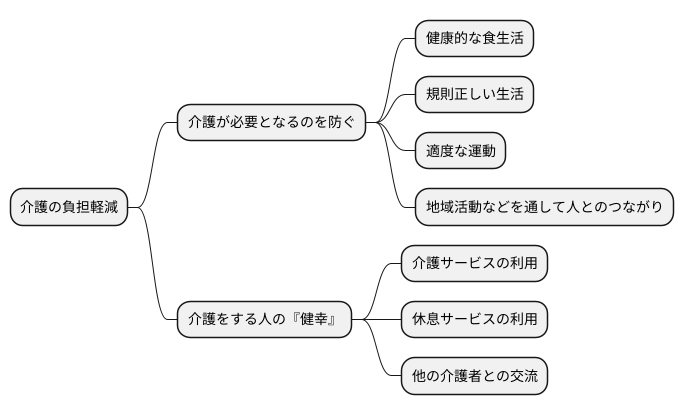

介護は、それを必要とする人とその家族にとって、大きな負担となるものです。肉体的な苦労だけでなく、心労や金銭的な負担も大きいため、生活全体の質が下がってしまうことも少なくありません。しかし、心身ともに良好な状態、つまり健康で幸せな状態を意味する『健幸(けんこう)』という考え方を取り入れることで、介護の負担を軽くすることができるかもしれません。

まず、『健幸』という視点から介護が必要となるのを防ぐという方法があります。健康的な食生活や規則正しい生活、適度な運動といった日々の暮らしを心がけ、地域活動などを通して人とのつながりを大切にすることで、健康寿命を延ばし、介護が必要な期間を短くすることが期待できます。

また、介護をする人の『健幸』も、介護の負担軽減において重要な要素です。介護をする人は、心身ともに大きな負担を背負っていることが多く、自分の健康がおろそかになりがちです。介護をする人が、自分の心身の健康を保つことで、質の高い介護を行うことができ、結果的に介護を受ける人の『健幸』にもつながります。具体的な方法としては、地域包括支援センターなどに相談し、介護サービスを上手に利用したり、一時的に介護を休める休息サービスを利用したりすることが考えられます。また、他の介護者と交流する場に参加し、悩みや経験を共有することも、心の負担を軽くすることにつながるでしょう。

介護の負担軽減は、介護が必要な人とその家族、そして社会全体の課題です。『健幸』という考え方を積極的に取り入れ、一人ひとりができることから取り組むことが大切です。

社会全体への影響

心身の健康状態が良好で、生きがいを感じながら生活することは、個人にとっての幸せだけでなく、社会全体にも良い影響をもたらします。人々が健康で、社会とのつながりも良好であれば、仕事での成果や新しいものを生み出す力が向上し、社会全体が活気づきます。

また、人々が健康であれば、病気やけがによる医療費、そして介護に必要な費用も抑えられます。これは、将来にわたって安心して暮らせる社会を作る上で、大変重要な要素です。

特に、高齢化が進む現代社会において、人々が健康で長く社会に貢献できる仕組みを作ることは、私たちにとって大きな課題です。そのためには、心身ともに健康で生きがいを持って暮らすことの大切さを、社会全体に広めていく必要があります。

心身ともに健康で生きがいを持って暮らす社会を作るためには、個人だけでなく、地域社会、企業、行政など、様々な立場の人々が協力し、取り組みを進めていく必要があります。例えば、地域では、人々が交流できる場を作ったり、健康に関する情報を提供したりする活動が考えられます。企業では、従業員の健康に配慮した働き方を推進したり、地域社会への貢献活動に取り組んだりすることが重要です。行政は、人々の健康を支えるための政策を整備し、地域や企業の活動を支援していく必要があります。

誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を作るためには、私たち一人一人ができることから始め、共に努力していくことが大切です。周りの人と支え合い、共に助け合うことで、より良い社会を築いていくことができるでしょう。

| 目的 | 主体 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|

| 心身ともに健康で生きがいを持って暮らす社会を作る | 個人 | 周りの人と支え合い、共に助け合う |

| 地域社会 | 人々が交流できる場を作る、健康に関する情報を提供する | |

| 企業 | 従業員の健康に配慮した働き方を推進する、地域社会への貢献活動に取り組む | |

| 行政 | 人々の健康を支えるための政策を整備する、地域や企業の活動を支援する |

これからの社会に向けて

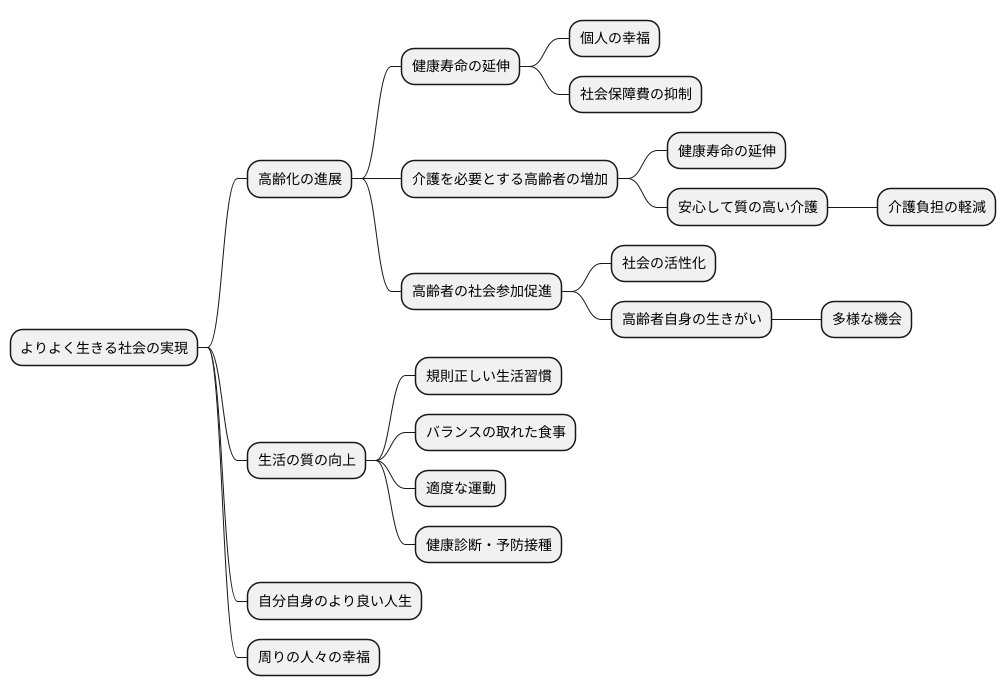

人生百年時代と言われるほど、高齢化が進む現代社会において、誰もが心身ともに健康で、生きがいを感じながら暮らせる社会、すなわち「よりよく生きる」社会の実現が求められています。これは単に寿命を延ばすことではなく、生活の質を高めることを重視する考え方であり、これからの社会を築く上で、私たち一人ひとりが意識し、行動していくべき大切な概念です。

高齢化が進むにつれて、健康上の不安を抱える人が増えています。病気や怪我で不自由なく生活できる期間、つまり健康寿命を延ばすことは、個人の幸福だけでなく、社会保障費の抑制にも繋がります。規則正しい生活習慣、バランスの取れた食事、適度な運動といった、基本的な生活習慣を心がけることで、健康寿命を延ばし、より長く元気に過ごすことができるでしょう。また、健康診断や予防接種を積極的に受けることも、健康維持に重要です。

さらに、介護を必要とする高齢者の増加は、家族の負担を増大させるだけでなく、社会全体の活力低下にも繋がります。介護が必要な状態にならないように、健康寿命を延ばす努力はもちろん重要ですが、介護が必要になった場合でも、安心して質の高い介護を受けられる体制を整える必要があります。地域社会全体で高齢者を支える仕組みを構築し、介護する家族への支援を充実させることが、介護負担の軽減に繋がります。

そして、高齢者が社会参加できる機会を増やすことも重要です。高齢者の豊富な経験や知識を活かせる場を提供することで、社会の活性化に繋がり、高齢者自身の生きがいにも繋がります。地域活動への参加促進や、高齢者が活躍できる仕事づくりなど、多様な機会を提供することで、誰もが社会の一員として活躍できる社会を実現できるでしょう。

自分自身のより良い人生を追求するだけでなく、周りの人々の幸福にも目を向け、支え合う社会を実現していくことが、明るい未来へと繋がります。より良い人生、そして活力ある社会を目指し、誰もが生きがいを感じながら暮らせる社会を、共に創り上げていきましょう。