高血圧を知ろう!

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に『高血圧』の方への対応で何か違いはあるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。「介助」は、一時的に何かを手伝うこと。例えば、高血圧の方が立ちくらみを起こした際に、椅子に座るのを手伝ったりするのが「介助」です。一方「介護」は、日常生活を送る上で継続的な支援が必要な方を、長期間にわたって支えることを指します。

介護を学びたい

なるほど。高血圧の方の場合だと、血圧測定を手伝うのは「介助」で、食事や入浴、服薬などを毎日手伝うのは「介護」ということですか?

介護の研究家

その通りです。高血圧自体は「介護」が必要な状態とは限りませんが、高血圧が原因で他の病気を併発し、日常生活に支障が出た場合は「介護」が必要になることもあります。高血圧の方への「介助」や「介護」では、急激な血圧の変化に注意することが大切ですよ。

高血圧とは。

「介護」と「介助」という言葉について説明します。併せて、『高血圧』についても説明します。高血圧とは、安静にしている時の血圧が、健康な人の血圧よりも高い状態が長く続いていることを指します。

高血圧とは

高血圧とは、安静にしている時でも血圧が高い状態が続くことを指します。血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際に血管にかかる圧力のことで、心臓が収縮して血液を送り出す時の圧力を上血圧(収縮期血圧)、心臓が拡張して血液を受け入れる時の圧力を下血圧(拡張期血圧)と言います。この二つの数値で血圧を表します。

一般的に、上血圧が140mmHg以上、または下血圧が90mmHg以上の場合は高血圧と診断されます。ただし、一度の測定だけで判断するのではなく、複数回測定して高い値が続く場合に高血圧と確定されます。これは、血圧は時間帯や日によって変動するもので、一時的に高くなることもよくあるからです。朝の起床時や、緊張している時、運動した後などは血圧が上昇しやすいため、安静時の血圧を測ることが重要です。

家庭用の血圧計を使って毎日朝晩同じ時間に血圧を測ったり、定期的に健康診断を受けることで、高血圧の早期発見につながります。また、高血圧は自覚症状がない場合が多いので、健康診断での血圧測定は非常に重要です。高血圧を放置すると、動脈硬化につながり、心臓病や脳卒中などの深刻な病気を引き起こす危険性が高まります。ですから、日頃から血圧を意識し、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレスをためない生活を心がけることが大切です。塩分の摂り過ぎにも注意が必要です。高血圧と診断された場合は、医師の指示に従って生活習慣の改善や薬物療法を行うことで、血圧を適切な範囲にコントロールし、合併症の予防に努めることが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 高血圧の定義 | 安静時でも血圧が高い状態が続くこと |

| 血圧 | 心臓が血液を全身に送り出す際に血管にかかる圧力 ・上血圧(収縮期血圧):心臓が収縮して血液を送り出す時の圧力 ・下血圧(拡張期血圧):心臓が拡張して血液を受け入れる時の圧力 |

| 高血圧の診断基準 | 上血圧が140mmHg以上、または下血圧が90mmHg以上(複数回の測定で高い値が続く場合に確定診断) |

| 血圧測定の重要性 | 時間帯や日によって変動するため、家庭での毎日の測定や健康診断での測定が重要 |

| 高血圧の合併症 | 動脈硬化、心臓病、脳卒中など |

| 高血圧の予防と対策 | バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス軽減、塩分制限、医師の指示による生活習慣改善や薬物療法 |

高血圧の要因

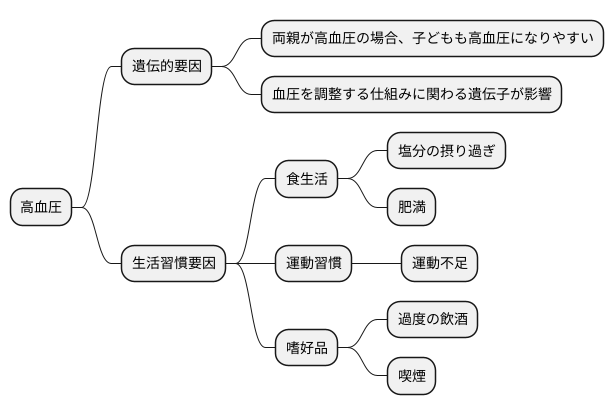

高血圧は、心臓が血液を送り出す際に血管にかかる圧力が高い状態を指します。この高血圧を引き起こす要因は様々であり、大きく分けて遺伝的なものと生活習慣によるものの二つに分類できます。

まず、遺伝的な要因についてですが、両親が高血圧の場合、子どもも高血圧になりやすいことが知られています。これは、血圧を調整する仕組みに関わる遺伝子が親から子へと受け継がれるためと考えられています。高血圧の家族歴がある方は、特に生活習慣に気を配り、定期的な血圧測定を行うことが大切です。

次に、生活習慣による要因ですが、食生活、運動習慣、嗜好品など、様々な要素が血圧に影響を与えます。食生活においては、塩分の摂り過ぎは高血圧の大きな原因の一つです。塩分を多く摂ると、体内の水分量が増加し、血液量も増えます。その結果、心臓はより多くの血液を送り出す必要が生じ、血管にかかる圧力が高まり、血圧が上昇します。現代の食事は、加工食品や外食の利用が増え、知らず知らずのうちに過剰な塩分を摂取している場合が多くあります。そのため、日々の食事内容を意識し、減塩を心掛けることが重要です。また、肥満も高血圧の危険因子です。体重が増加すると、全身に血液を送り届けるために、心臓はより多くの血液を送り出す必要があり、血圧が上昇しやすくなります。適度な運動を継続し、バランスの良い食事を摂ることで、適正な体重を維持することが大切です。さらに、運動不足も高血圧を招きます。運動は、血管の柔軟性を高め、血圧を調整する働きがあります。適度な運動を習慣化することで、高血圧を予防する効果が期待できます。最後に、過度の飲酒や喫煙も血圧を上昇させる要因です。飲酒は、一時的に血管を拡張させますが、その後、血管を収縮させる作用があり、血圧を上昇させます。喫煙は、血管を収縮させ、動脈硬化を促進するため、高血圧のリスクを高めます。高血圧を予防するためには、禁煙し、飲酒量を控えることが重要です。

高血圧の自覚症状

高血圧は初期段階ではほとんど自覚症状がないため「沈黙の殺人者」とも呼ばれています。健康診断で初めて指摘されて驚く方も少なくありません。自覚症状が現れにくい理由は、私たちの体が血圧の変化に徐々に慣れてしまうからです。高血圧の状態が長く続いても、体がその状態に適応してしまうため、異変に気づきにくくなってしまうのです。

しかし、高血圧の状態が続くと、体にさまざまな負担がかかり、頭痛やめまい、肩こり、動悸、息切れといった症状が現れることがあります。朝起きた時に頭が重く感じたり、目の奥がズキズキ痛むといった頭痛、立ちくらみや物が回るような感覚のめまい、首や肩の筋肉が張ってこわばる肩こり、心臓がドキドキと速く鼓動する動悸、少し動いただけでも息苦しくなる息切れなど、これらの症状は高血圧が原因で起こる可能性があります。ただし、これらの症状は他の病気でもよく見られるため、高血圧だけに特有の症状とは言い切れません。例えば、ストレスや睡眠不足、風邪なども同様の症状を引き起こすことがあります。そのため、これらの症状が出たからといって必ずしも高血圧だとは限りません。

だからこそ、定期的な血圧測定と健康診断が重要になります。自覚症状の有無にかかわらず、高血圧が進行すると心臓や血管に大きな負担がかかり続け、動脈硬化が促進されます。動脈硬化は脳卒中、心筋梗塞、腎不全などの命に関わる重大な病気につながる危険因子です。高血圧を早期に発見し、適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、これらの合併症を予防することが大切です。普段から自分の血圧を把握し、少しでも異変を感じたら医療機関を受診するようにしましょう。

| 高血圧の特徴 | 高血圧の症状 | 高血圧の合併症 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 初期段階では自覚症状がない(沈黙の殺人者) 体が血圧の変化に徐々に慣れてしまう |

頭痛、めまい、肩こり、動悸、息切れ ※他の病気でも見られる症状 |

動脈硬化

|

定期的な血圧測定と健康診断 早期発見と適切な治療、生活習慣の改善 |

高血圧の治療法

高血圧は、放置すると心臓病や脳卒中などの重大な病気を引き起こす危険性が高い状態です。そのため、血圧を正常な範囲に保つための治療が非常に重要になります。高血圧の治療は、大きく分けて生活習慣の改善と薬物療法の二つがあり、これらを組み合わせながら行います。

まず、生活習慣の改善について説明します。食生活では、塩分の摂取量を減らすことが大切です。食塩は血圧を上昇させる大きな原因となるため、味付けの濃い食品や加工食品は控えめにし、薄味を心掛けましょう。また、栄養バランスの良い食事も重要です。野菜や果物、魚などを中心としたバランスの取れた食事を摂るようにしましょう。適度な運動も血圧を下げる効果があります。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。さらに、禁煙も大切です。喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるため、禁煙は高血圧の予防と治療に効果的です。お酒も血圧を上げる作用があるので、飲酒量を控えるようにしましょう。

これらの生活習慣の改善をしっかりと行っても血圧が下がらない場合や、すでに合併症の危険性が高い場合には、薬物療法が必要になります。降圧剤には様々な種類があり、医師がそれぞれの患者さんの状態に合わせて適切な薬を選び、処方します。薬の効果や副作用には個人差があるため、医師の指示に従って正しく服用することが重要です。自己判断で薬の服用を中止したり、量を変えたりすることは大変危険です。気になることや不安なことがあれば、必ず医師に相談するようにしましょう。高血圧の治療は継続的な取り組みが必要です。医師と相談しながら、自分に合った治療法を見つけ、健康管理に努めましょう。

| 高血圧治療の分類 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 生活習慣の改善 |

|

| 薬物療法 |

|

高血圧の予防

高血圧は放っておくと、心臓病や脳卒中といった命に関わる病気を引き起こす危険があります。高血圧を予防するためには、毎日の生活習慣を見直すことが重要です。

まず、食生活では、バランスの良い食事を心がけ、塩分の摂り過ぎに注意しましょう。濃い味付けを好む方は、徐々に薄味に慣れていく工夫をしましょう。例えば、だし汁や香辛料、酸味などを活用することで、塩分が少なくても美味しく食べられるようになります。カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に摂ることも、血圧を下げる効果が期待できます。また、加工食品やインスタント食品は、一般的に塩分が多いので、食べる量を調整しましょう。

適度な運動も、高血圧予防に効果的です。ウォーキングや軽いジョギング、水泳など、無理なく続けられる運動を見つけ、毎日継続して行いましょう。体を動かすことで、血圧を下げるだけでなく、ストレス解消にも繋がります。

喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させる原因となります。禁煙することで、高血圧のリスクを減らすことができます。また、過度の飲酒も血圧を上昇させるため、お酒は適量を心がけましょう。

現代社会では、ストレスを完全に避けることは難しいですが、過剰なストレスは高血圧を招く要因の一つです。趣味を楽しんだり、リラックスできる時間を作ったり、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。

さらに、家庭用血圧計を使って、毎日同じ時間に血圧を測る習慣をつけましょう。毎日測定することで、自分の血圧の変化に気付きやすくなります。高血圧は初期段階では自覚症状が出にくい病気です。定期的な健康診断も必ず受診し、早期発見、早期治療に繋げましょう。

| カテゴリー | 具体的な対策 |

|---|---|

| 食生活 | バランスの良い食事、減塩、カリウム摂取、加工食品・インスタント食品の摂取量調整 |

| 運動 | ウォーキング、ジョギング、水泳など、無理なく続けられる運動 |

| 喫煙 | 禁煙 |

| 飲酒 | 適量を守る |

| ストレス | ストレス解消法を見つける(趣味、リラックスタイムなど) |

| 血圧測定 | 家庭用血圧計で毎日測定 |

| 健康診断 | 定期的な受診 |

まとめ

高血圧は、自覚できる兆候が少ないまま徐々に進行し、様々な合併症につながる可能性のある危険な病気です。放っておくと、心臓病や脳卒中といった命に関わる重大な病気を引き起こすこともあります。高血圧はそれ自体が命を直接奪う病気ではありませんが、様々な病気を引き起こす大きな危険因子となるため、決して軽く見てはいけません。

高血圧の恐ろしいところは、初期段階ではほとんど自覚症状が現れないことです。そのため、健康診断などで指摘されるまで、自分が高血圧であることに気づかない人が多くいます。定期的な血圧測定と健康診断の受診は、高血圧の早期発見に不可欠です。早期に発見できれば、生活習慣の改善や薬物療法といった適切な方法で血圧を管理し、合併症のリスクを減らすことができます。

高血圧の予防と改善には、健康的な生活習慣を維持することが重要です。バランスの良い食事を心がけ、塩分の摂り過ぎに注意しましょう。適度な運動は血圧を下げる効果がありますので、日頃から体を動かす習慣をつけましょう。また、喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるため、禁煙することが大切です。過度の飲酒も血圧を上昇させる要因となりますので、控えめにするようにしましょう。

高血圧の治療には、医師の指導の下、薬物療法が行われる場合があります。自分に合った薬を処方してもらい、指示された通りに服用することが大切です。自己判断で薬の服用を中断したり、量を変えたりすることは大変危険です。医師と相談しながら、治療を継続していくことが重要です。

高血圧は、自分自身で積極的に管理していく病気です。家族や周りの人たちの理解と協力も大きな力となります。健康的な生活習慣を維持するためのサポート体制を整えることで、高血圧の予防や管理をより効果的に行うことができるでしょう。

| 高血圧の特徴 | 対策 |

|---|---|

| 自覚症状が少ないまま進行し、心臓病や脳卒中などの合併症を引き起こす危険性がある。 | 定期的な血圧測定と健康診断受診による早期発見。早期発見後は生活習慣改善や薬物療法。 |

| 初期段階では自覚症状がほとんどない。 | 健康診断などでの指摘が重要。 |

| 予防と改善には健康的な生活習慣の維持が重要。 | バランスの良い食事、塩分制限、適度な運動、禁煙、過度の飲酒を控える。 |

| 治療には医師の指導の下、薬物療法が行われる場合がある。 | 医師の指示に従い、自己判断で薬の服用を中断・変更しない。 |

| 自身で積極的に管理していく病気。 | 家族や周りの人の理解と協力が重要。 |