介護予防でいつまでも元気に!

介護を学びたい

先生、『介護予防運動指導員』って、高齢者の『介護』をする人なんですか?

介護の研究家

いい質問だね。実は、『介護』ではなく『介護予防』が仕事の中心なんだ。つまり、高齢者が『要介護』状態になるのを防ぐ、または要介護状態の悪化を防ぐのが目的なんだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

高齢者がいつまでも元気に、自分らしく生活できるように、運動の指導や支援をするんだよ。例えば、転倒予防のための運動や、日常生活動作をスムーズに行うためのトレーニングなどを指導するんだ。

介護予防運動指導員とは。

『介護予防運動指導員』とは、高齢者が、人の助けが必要な状態にならないように、また、人の助けが必要な状態だったとしても、弱っている体の部分を回復させ、それ以上悪くならないようにするための運動の指導をする人のことです。これは、高齢者がいつまでも健康で自分らしく、活き活きと生活していけるようにするための運動のサポートをすることを目的としています。

運動指導員の役割

運動指導員、特に介護予防運動指導員は、高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、健康寿命を延ばすために、地域社会で大変重要な役割を担っています。その役割は多岐にわたり、高齢者の心身の状態を的確に把握し、安全かつ効果的な運動プログラムを作成・指導することが求められます。

まず、運動指導員は、個々の高齢者の身体機能や体力、既往歴などを丁寧に評価します。その上で、無理のない範囲で、筋力や柔軟性、バランス能力の維持・向上を目的とした、一人ひとりに合わせた運動プログラムを作成します。プログラムには、椅子に座ったまま行える体操や、軽い道具を使った運動、ウォーキングなど、様々な種類の運動が組み込まれ、高齢者の体力や健康状態、そして運動の経験などを考慮した上で、適切な内容と強度が設定されます。

運動指導は、単にプログラムに沿って運動をさせるだけではありません。高齢者一人ひとりの体調や気持ちに寄り添い、適切な声かけや励まし、丁寧な指導を行うことが大切です。また、運動中に体調の変化がないか注意深く観察し、必要に応じて運動の中止や変更などの対応を行います。安全に運動を続けることができるよう、常に参加者の様子に気を配り、きめ細やかな配慮が求められます。

さらに、運動指導員は運動指導だけでなく、健康に関する総合的な助言も行います。栄養バランスのとれた食事や、口腔の衛生管理の重要性、社会活動への参加を促すなど、高齢者が健康でいきいきと暮らせるよう、多角的な視点からサポートします。そして、地域にある様々な機関と連携を取りながら、高齢者の社会参加を支援したり、健康に関する情報を提供したりすることで、地域全体の健康増進にも貢献しています。このように、運動指導員は高齢者の健康を支える上で、なくてはならない存在となっています。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 高齢者の状態把握 | 身体機能、体力、既往歴などを丁寧に評価 |

| 運動プログラム作成・指導 | 個々の状態に合わせた、無理のない範囲で筋力、柔軟性、バランス能力の維持・向上を目的としたプログラム。椅子体操、軽い道具を使った運動、ウォーキングなど。 |

| 丁寧な指導と安全管理 | 体調や気持ちに寄り添った声かけ、励まし。体調変化への注意深い観察と対応。きめ細やかな配慮。 |

| 健康に関する総合的な助言 | 栄養バランス、口腔衛生、社会活動への参加促進など。 |

| 地域連携 | 社会参加支援、健康情報提供。地域全体の健康増進への貢献。 |

対象となる人

介護予防運動指導員の主な活動対象は、要支援・要介護状態になる危険性が高いお年寄りです。具体的には、日常生活を送る上で特に困っていることはないものの、年を重ねるにつれて体の機能が衰えてきていると感じる方や、運動不足、栄養バランスの悪い食事、家に閉じこもりがちな生活といった生活習慣の見直しが必要な方などが挙げられます。

例えば、少し歩くだけで息切れがする、階段の上り下りがつらい、椅子から立ち上がるのが大変、以前より歩く速度が遅くなった、つまずきやすくなったなど、体の衰えを感じる方は、積極的に運動指導を受けることをお勧めします。また、栄養の偏りや不足が気になる方、人との交流が少なくなりがちで外出の機会が少ない方も、生活習慣病の予防や健康寿命の延伸のために、ぜひご相談ください。

さらに、すでに要支援・要介護の認定を受けている方に対しても、今の状態が悪化しないように、そしてできる限り自分の力で生活を続けられるように支援を行っています。要支援1や要支援2の方はもちろん、要介護1や要介護2の方など、介護度が進む前に適切な運動を行うことで、日常生活動作(ADL)の維持・改善を図ることが期待できます。

介護予防運動指導員は、お一人お一人の状態や体力、そして目標に合わせて、無理のない運動プログラムを作成し、安全に配慮しながら指導を行います。個別の状況を丁寧に把握することで、より効果的な支援を目指しています。ぜひお気軽にご相談ください。

| 活動対象 | 具体的な状態・状況 | 支援内容・目的 |

|---|---|---|

| 要支援・要介護状態になる危険性が高いお年寄り |

|

|

| すでに要支援・要介護認定を受けている方 |

|

|

| 一人ひとりの状態や体力、目標に合わせた無理のない運動プログラム作成と安全に配慮した指導 個別の状況を丁寧に把握し、効果的な支援 |

||

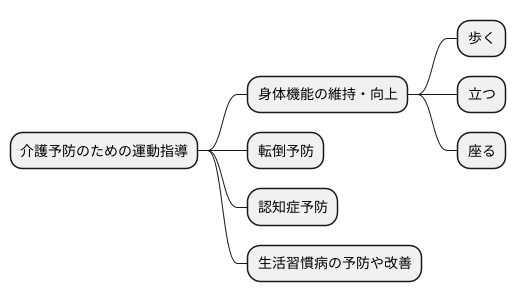

期待される効果

介護予防のための運動指導には、様々な良い効果が期待できます。高齢期において健康な生活を続けるためには、身体機能の維持・向上だけでなく、様々な病気の予防も大切です。運動指導を取り入れることで、それらを総合的に目指すことができるのです。

まず、運動指導は身体機能の維持・向上に役立ちます。加齢に伴い、筋力は低下し、バランスをとる能力も衰えていきます。定期的な運動は、これらの衰えを防ぎ、歩く、立つ、座るといった日常生活の基本動作を円滑に行えるようにサポートします。

転倒予防も、運動指導の大きな利点の一つです。高齢者の転倒は、骨折などの大きな怪我に繋がる可能性があります。運動によって筋力やバランス能力を高めることで、転倒のリスクを減らすことができます。

認知症予防にも、運動は効果的です。運動は脳の血流を良くし、脳を活性化させます。これにより、認知機能の低下を防ぎ、認知症のリスクを軽減する効果が期待できます。

さらに、生活習慣病の予防や改善にも、運動は大きく貢献します。高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、加齢とともに発症リスクが高まります。適度な運動は、これらの病気の予防や症状の改善に効果があります。

このように、介護予防のための運動指導は、高齢者が健康で充実した生活を送る上で非常に重要です。運動を通して身体機能を維持・向上させ、転倒や認知症、生活習慣病などのリスクを減らし、健康寿命を延ばすことに繋がります。高齢者一人ひとりの状態に合わせた適切な運動指導を行うことで、より効果的に健康増進を図ることが期待できます。

運動プログラムの内容

加齢に伴って、私たちの体は少しずつ変化していきます。歩く速度が遅くなったり、階段の上り下りが大変になったりするなど、日常生活動作にも影響が出てくることがあります。こうした変化を少しでも和らげ、いつまでも元気に自分らしく生活するためには、適切な運動が不可欠です。

介護予防運動プログラムは、高齢者の皆さまが安全に、そして楽しく運動を続けられるよう、一人ひとりの身体の状態や体力に合わせて作られています。硬くなった関節を柔らかくするストレッチは、運動前の準備としてだけでなく、肩こりや腰痛の予防にも効果的です。椅子に座ったままでもできる手軽な筋力トレーニングは、足腰の筋力を強化し、転倒予防にもつながります。また、バランス運動は体のふらつきを抑え、転倒のリスクを軽減します。さらにウォーキングなどの有酸素運動は心肺機能の向上を促し、生活習慣病の予防にも役立ちます。

これらの運動は、単独で行うだけでなく、組み合わせて行うことで、より効果的に身体機能の向上を図ることができます。例えば、ストレッチで体をほぐした後、筋力トレーニングを行い、最後にウォーキングでクールダウンする、といった流れです。

運動の強度や時間、頻度は、一人ひとりの状態に合わせて調整しますので、無理なく続けることができます。また、運動が単なる辛いものではなく、楽しいものになるよう、ゲームや音楽を取り入れたレクリエーション要素を取り入れているプログラムもあります。

介護予防運動プログラムを通して、心身ともに健康な状態を保ち、いきいきとした毎日を送りましょう。

| 運動の種類 | 効果 | 目的 |

|---|---|---|

| ストレッチ | 関節を柔らかくする、肩こりや腰痛の予防 | 運動前の準備 |

| 筋力トレーニング | 足腰の筋力強化 | 転倒予防 |

| バランス運動 | 体のふらつきを抑える | 転倒リスク軽減 |

| ウォーキングなどの有酸素運動 | 心肺機能の向上 | 生活習慣病の予防 |

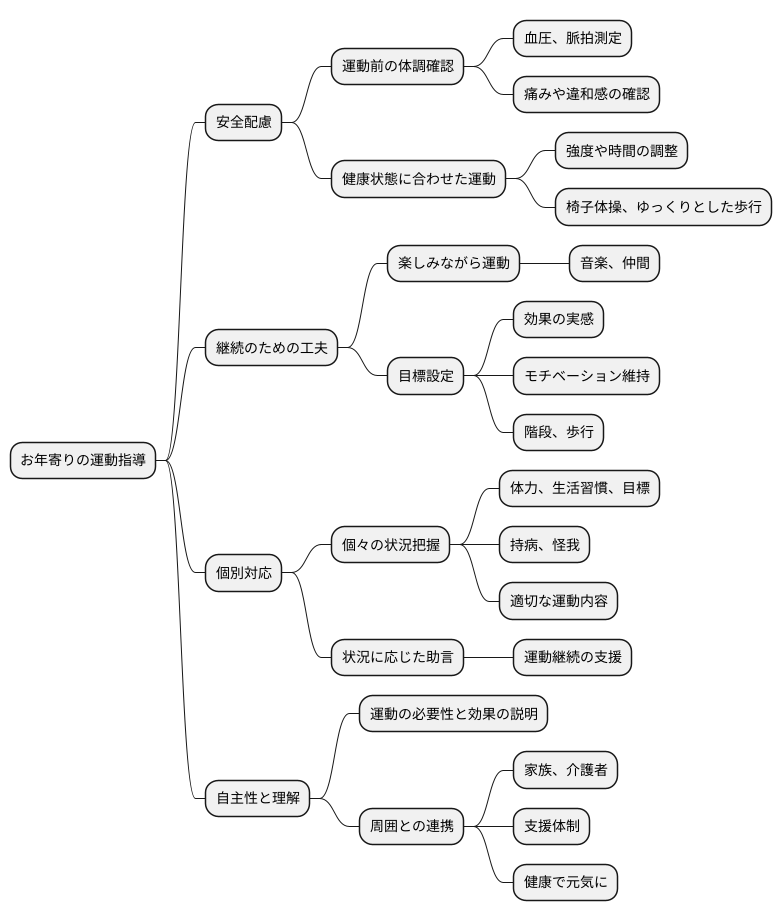

指導のポイント

お年寄りの方の運動の指導を行う上で一番大切なのは、安全に配慮することです。運動を始める前には、お年寄りの方の体調をしっかりと確認することが大切です。具体的には、血圧や脈拍などを測定し、体に痛みや違和感がないかを確認します。その上で、現在の健康状態を踏まえ、無理のない運動の強度や時間を決めます。例えば、椅子に座ったままできる体操や、ゆっくりとした歩行など、体に負担の少ない運動から始めるのが良いでしょう。

運動を長く続けてもらうためには、楽しく取り組める工夫も大切です。お年寄りの方の好きな音楽をかけたり、仲間と一緒に行うことで、楽しみながら運動することができます。また、運動の効果を実感してもらうために、目標設定も重要です。「階段の上り下りが楽になった」「長い時間歩けるようになった」など、具体的な目標を設定し、達成度合いを確認することで、運動のモチベーションを高く保つことができます。

お年寄り一人ひとりの体力や生活習慣、目標などはそれぞれ異なっており、画一的な指導では効果が出にくいです。そのため、個々の状況を丁寧に聞き取り、理解することが重要です。例えば、持病がある方や、過去にけがをしたことがある方には、その方に合わせた運動内容を考えます。また、日々の生活の中で、どの程度体を動かしているのかを把握することも大切です。その上で、適切な助言や励ましの言葉をかけることで、運動を継続する手助けをします。

お年寄り自身が、運動の必要性を理解し、自ら進んで取り組めるようにすることが大切です。そのためには、なぜこの運動が必要なのか、どのような効果があるのかを丁寧に説明し、納得してもらえるように指導することが重要です。また、周りのご家族や介護をされている方とも連携を取りながら、お年寄りの方を支える体制を作っていくことも大切です。皆で協力して、お年寄りの方が健康で元気に過ごせるように支援していきましょう。

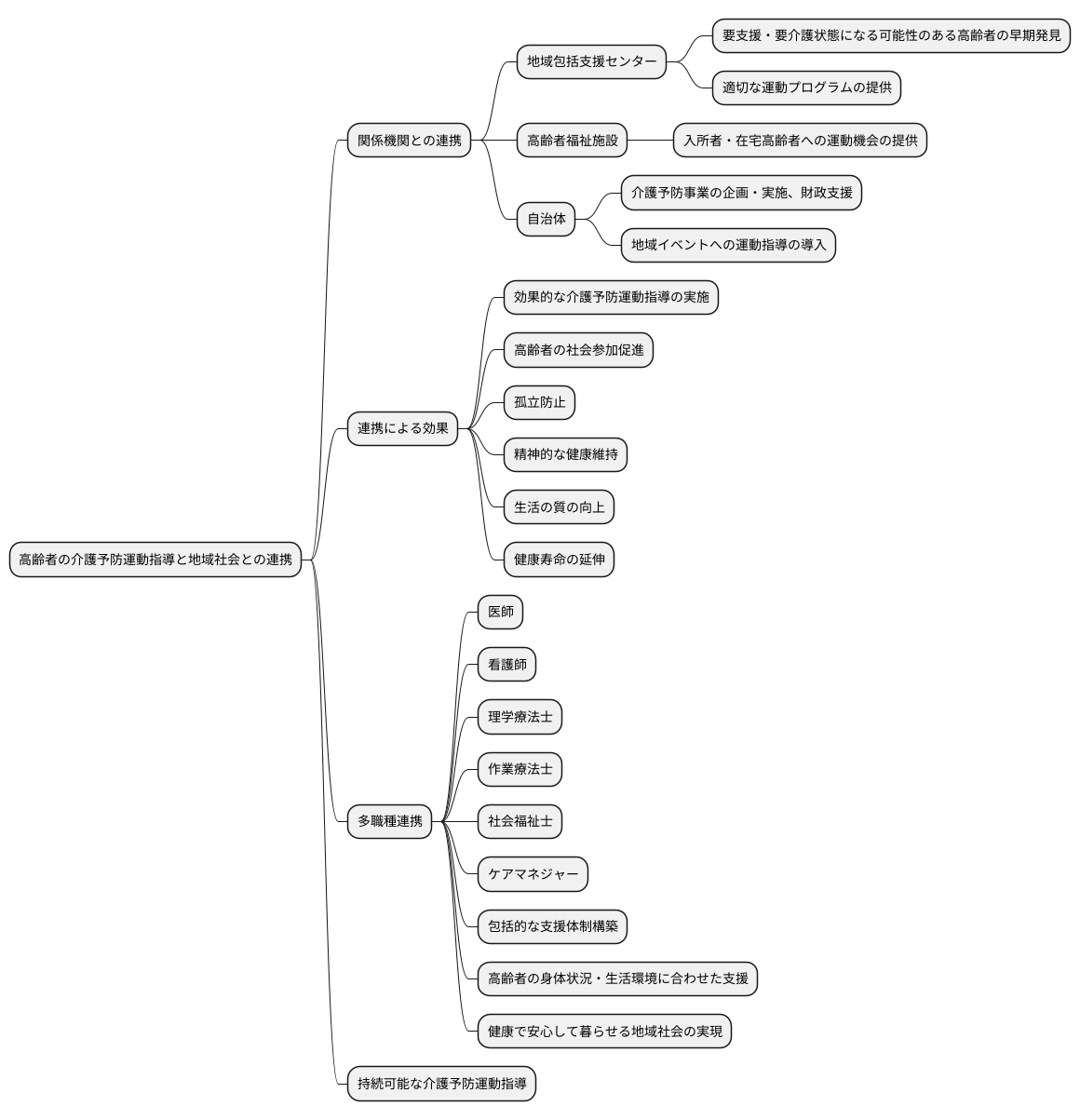

地域社会との連携

高齢者の介護予防運動指導において、地域社会との連携は欠かせません。地域全体で高齢者の健康づくりを支える仕組みを作るには、様々な機関と協力していく必要があります。例えば、地域包括支援センターは、高齢者の様々な相談に対応し、必要なサービスにつなぐ役割を担っています。高齢者福祉施設は、入所者だけでなく、地域の高齢者に向けたデイサービスやショートステイなどのサービスを提供しています。また、自治体は、介護予防事業の企画や実施、財政的な支援などを通して、地域の高齢者の健康づくりを推進しています。これらの機関と連携することで、より効果的な介護予防運動指導を実施することができます。

具体的には、地域包括支援センターと協力して、要支援・要介護状態になる可能性のある高齢者を早期に発見し、適切な運動プログラムを提供することができます。また、高齢者福祉施設と連携することで、施設に通う高齢者だけでなく、在宅の高齢者にも運動の機会を提供することができます。さらに、自治体と連携することで、地域のイベントや活動に介護予防運動指導を取り入れるなど、より多くの高齢者に運動の機会を提供することができます。

地域社会との連携は、単に運動指導を提供するだけでなく、高齢者の社会参加を促し、孤立を防ぐ効果も期待できます。地域のイベントや活動に積極的に参加することで、高齢者は地域住民と交流する機会が増え、社会とのつながりを維持することができます。これは、高齢者の精神的な健康を保つ上でも非常に重要です。また、地域住民との交流を通して、高齢者の生活の質を高め、健康寿命の延伸にも貢献することができます。

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ケアマネジャーなど、多様な専門職が連携して包括的な支援体制を構築することも重要です。それぞれの専門知識や技術を活かし、高齢者の身体状況や生活環境に合わせたきめ細やかな支援を提供することで、高齢者が健康で安心して暮らせる地域社会を実現することができます。

高齢者の介護予防運動指導は、地域社会との連携によって、より効果的かつ持続可能なものとなります。関係機関が協力し、地域全体で高齢者の健康づくりを支える仕組みを構築していくことが、高齢者が健康で生き生きと暮らせる社会の実現につながります。