低栄養を防ぎ健康寿命を延ばす

介護を学びたい

先生、「低栄養」って、高齢者によくあるって聞きますけど、具体的にどういう状態のことですか?

介護の研究家

良い質問ですね。低栄養とは、簡単に言うと、体や健康を保つために必要な栄養が足りていない状態のことです。食事の量が減ったり、栄養のバランスが偏ったりすることで起こります。特に75歳以上の後期高齢者で多く見られます。

介護を学びたい

なるほど。栄養が足りないと、どうなるんですか?

介護の研究家

栄養が不足すると、病気にかかりやすくなったり、体力が落ちたり、ケガの治りが遅くなったりします。高齢者の場合は、寝たきりになってしまうこともあります。ですから、栄養補助食品を使ったり、食事の時間を楽しくする工夫をしたりして、低栄養にならないように気を付けることが大切です。

低栄養とは。

お年寄りの方の健康を保つ上で、食事はとても大切です。食べる量が減ったり、栄養のバランスが偏ったりすると、必要な栄養が足りなくなり、低栄養と呼ばれる状態になります。これは、病気や体の不調につながる原因となります。特に75歳以上の方々では、この低栄養が大きな問題となっています。栄養補助食品を使ったり、食事の時間を楽しくする工夫をしたりして、お年寄りの方が低栄養にならないように気を配ることが大切です。

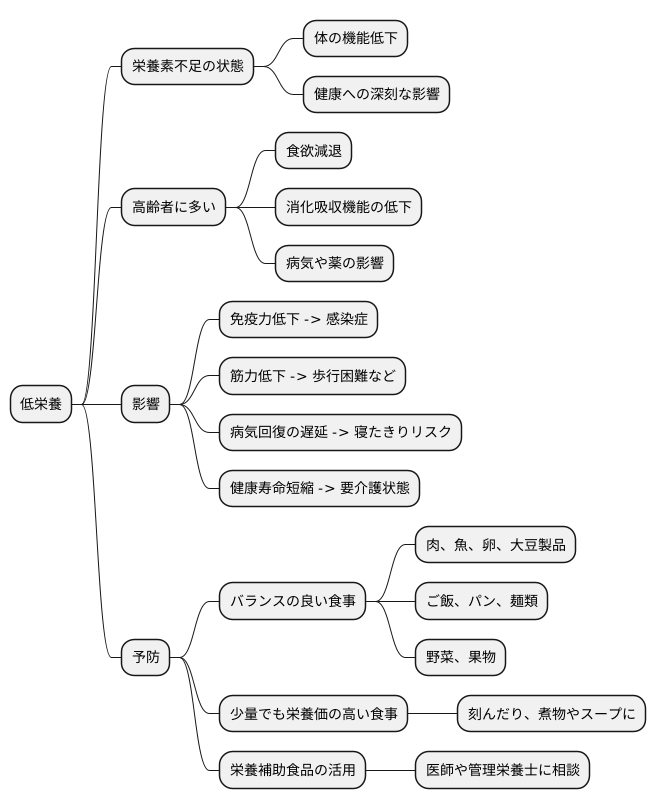

低栄養とは

低栄養とは、私たちの体が健康を維持するために必要な栄養素が十分に摂れていない状態のことを指します。必要な栄養素が不足すると、さまざまな体の機能がうまく働かなくなり、健康に深刻な影響を及ぼします。

特に高齢者の方々は、低栄養に陥りやすいことが知られています。年齢を重ねるにつれて、食事の量が自然と減ってしまうことがあります。また、食べ物を消化したり吸収したりする機能も低下し、必要な栄養を効率よく体に取り込めなくなる場合もあります。さらに、病気や怪我、あるいは服用している薬の影響で、食欲がなくなったり、食事に制限がかかったりすることもあります。これらの要因が重なり、高齢者の方は低栄養のリスクが高まります。

低栄養になると、免疫力が低下し、風邪などの感染症にかかりやすくなります。また、筋力や体力が衰え、疲れやすくなったり、歩くのが難しくなったりすることもあります。さらに、病気の回復が遅れたり、寝たきりになってしまうリスクも高まります。低栄養は、健康寿命を縮め、要介護状態につながる大きな要因の一つです。

低栄養を予防するためには、バランスの良い食事を心がけることが大切です。肉や魚、卵、大豆製品などのたんぱく質、ご飯やパン、麺類などの炭水化物、野菜や果物などのビタミンやミネラルをバランスよく摂るようにしましょう。また、少量でも栄養価の高い食事を摂る工夫も重要です。例えば、肉や魚を細かく刻んで食べやすくしたり、野菜を煮物やスープにして摂取しやすくしたりする工夫が有効です。

もし、食事だけで十分な栄養を摂るのが難しい場合は、栄養補助食品などを活用することも有効な手段です。医師や管理栄養士に相談し、自分に合った栄養補助食品を選びましょう。低栄養は、早期に発見し、適切な対応をすることで予防・改善が可能です。日頃から自分の食生活に気を配り、健康な毎日を送りましょう。

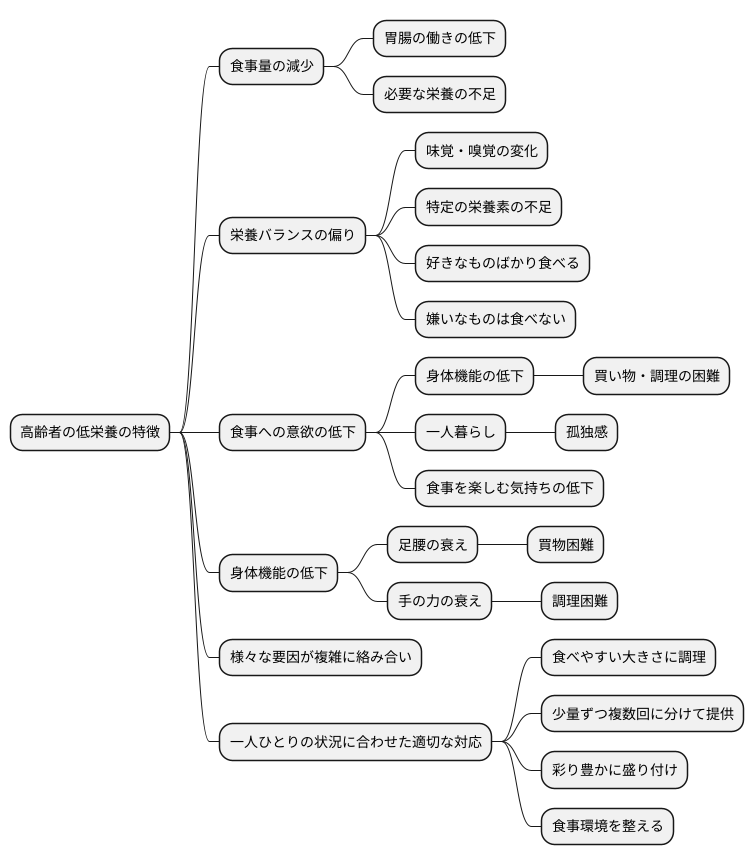

高齢者の低栄養の特徴

高齢者の低栄養は、若い世代とは異なるいくつかの特徴があります。一つは、食事量の減少です。加齢とともに胃腸の働きが弱まり、一度に食べられる量が少なくなります。少量しか食べられないため、必要な栄養を十分に摂ることが難しくなり、低栄養につながることがあります。

二つ目は栄養バランスの偏りです。好きなものばかり食べたり、逆に嫌いなものは全く食べなかったりすることで、特定の栄養素が不足しやすくなります。高齢になると味覚や嗅覚が変化し、薄味を好むようになったり、特定の食品の匂いを嫌うようになったりすることもあります。これらの変化も、栄養バランスの偏りを招く一因となります。

三つ目は、食事への意欲の低下です。加齢に伴い、食事を楽しむ気持ちが薄れてしまうことがあります。身体機能の低下により、買い物や調理が困難になることも、食事への意欲を低下させる要因となります。また、一人暮らしの高齢者の場合、誰かと一緒に食事をする機会が少なく、孤独感から食事への関心が薄れてしまうこともあります。

さらに、身体機能の低下も低栄養に大きく関わっています。足腰が弱くなると、買い物に出かけるのが大変になります。また、手の力が弱まると、食材を切ったり、調理器具を扱ったりするのが難しくなります。これらの身体機能の低下は、自力で食事を準備することを困難にし、低栄養のリスクを高めます。

このように、様々な要因が複雑に絡み合い、高齢者の低栄養問題は深刻化しています。高齢者の食生活を支える家族や介護に携わる人は、これらの特徴を理解し、一人ひとりの状況に合わせた適切な対応をすることが重要です。例えば、食べやすい大きさや柔らかさに調理したり、少量ずつ複数回に分けて提供したり、食事を彩り豊かに盛り付けたりするなど、工夫を凝らすことで、高齢者がより多くの栄養を摂取できるように食事環境を整えることが大切です。

低栄養を防ぐための対策

健康な暮らしを送る上で、食べ物から必要な栄養をしっかりと摂ることはとても大切です。栄養が不足すると、低栄養と呼ばれる状態になり、体や心の働きが弱ってしまいます。低栄養を防ぐためには、毎日の食事内容と食べ方に気を配ることが重要です。

まず、ご飯やパンなどの主食、肉や魚などの主菜、野菜などの副菜を組み合わせたバランスの良い食事を心がけましょう。色々な種類の食品を食べることで、体を作るもととなるたんぱく質、活動のエネルギー源となる炭水化物、体の調子を整えるビタミンやミネラルなど、様々な栄養素をまんべんなく摂ることができます。肉や魚、卵、大豆製品にはたんぱく質が多く含まれているので、積極的に食べるようにしましょう。また、野菜や果物はビタミンやミネラルの宝庫です。彩り豊かに食卓に並べ、不足しがちな栄養素を補いましょう。

加齢とともに、噛む力や飲み込む力が弱くなってしまうことがあります。食べづらいと感じると、食事量が自然と減ってしまい、低栄養に繋がる可能性があります。このような場合は、食材を柔らかく煮込んだり、細かく刻んだり、すりつぶしたりするなど、食べやすいように工夫することが大切です。とろみをつけることも、飲み込みやすくなるのでおすすめです。

食事は、ただ栄養を摂るためだけのものではありません。楽しい雰囲気の中で食事をすることは、食欲を増進させ、より多くの栄養を摂ることに繋がります。家族や友人と食卓を囲んで会話を楽しんだり、季節感を取り入れた彩り豊かな盛り付けにしたり、好きな音楽を聴きながら食事をしたりするなど、食事の時間を楽しく過ごすための工夫をしてみましょう。また、毎日同じ時間に食事をすることで、体のリズムが整い、規則正しい食生活を送る助けとなります。栄養バランスの良い食事と楽しい食事環境、そして規則正しい生活習慣を心がけることで、低栄養を防ぎ、健康な毎日を送りましょう。

| 低栄養を防ぐためのポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| バランスの良い食事 | 主食、主菜、副菜を組み合わせる 様々な種類の食品を食べる 肉、魚、卵、大豆製品(タンパク質)を積極的に食べる 野菜や果物(ビタミン、ミネラル)を彩り豊かに摂る |

| 食べやすさの工夫 | 食材を柔らかく煮込む、細かく刻む、すりつぶす とろみをつける |

| 楽しい食事環境 | 家族や友人と食卓を囲む 季節感を取り入れた彩り豊かな盛り付け 好きな音楽を聴きながら食事をする |

| 規則正しい食生活 | 毎日同じ時間に食事をする |

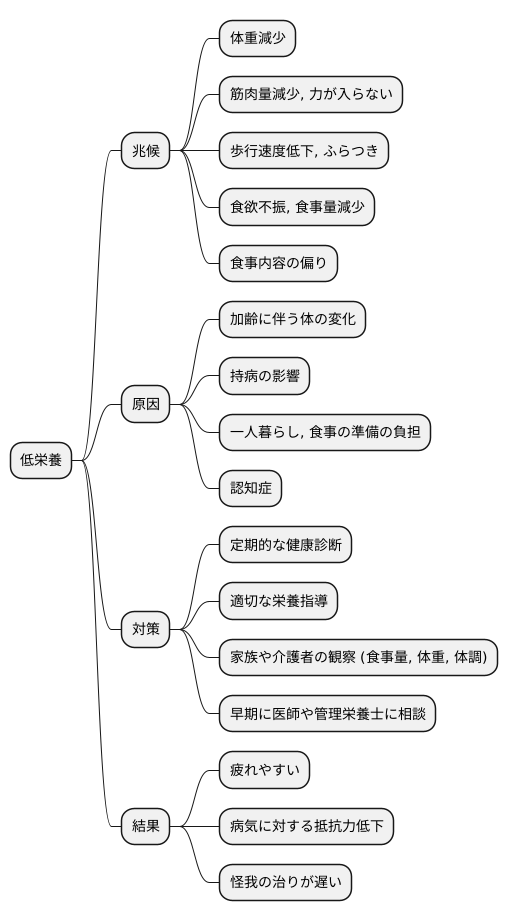

低栄養の兆候を見つける

食べる量が減ってきたと感じたり、体重が知らない間に減っていたという経験はありませんか?実はこれらは低栄養のサインかもしれません。低栄養とは、体が必要とする栄養が不足している状態です。放っておくと、疲れやすくなったり、病気に対する抵抗力が弱まったり、怪我の治りが遅くなったりと、様々な問題を引き起こす可能性があります。

低栄養の兆候は様々ですが、代表的なものとしては体重の減少が挙げられます。短期間で体重が大きく減っている場合は特に注意が必要です。また、筋肉量が減って力が入らなくなったり、歩くのが遅くなったり、ふらついたりするのも低栄養のサインです。さらに、食欲が落ちたり、食事の量が減ったりすることもあります。食事の内容が偏っている、特定の食品しか食べられないといった場合も、栄養バランスが崩れ、低栄養につながる可能性があります。

高齢の方は、加齢に伴う体の変化によって低栄養になりやすい傾向があります。また、持病の影響で食欲が低下したり、食事の摂取量が減ったりすることもあります。さらに、一人暮らしで食事の準備が負担になっていたり、認知症によって食事を忘れてしまう方もいます。周りの家族や介護者は、高齢者の食事量や体重の変化、体調の変化に気を配り、少しでも異変を感じたら、早めに医師や管理栄養士に相談することが大切です。定期的な健康診断を受けることも、低栄養の早期発見につながります。血液検査などで栄養状態を調べ、適切な栄養指導を受けることで、低栄養を予防し、健康な状態を保つことができます。

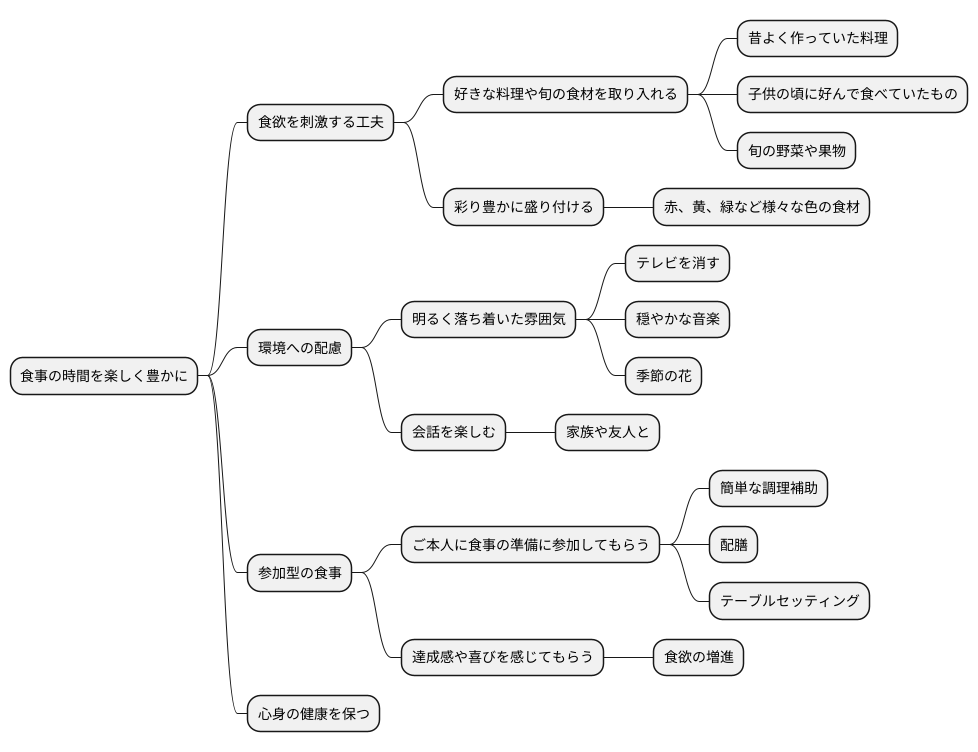

食事を楽しくする工夫

食事は、私たちの体だけでなく心も満たしてくれる大切な時間です。特にご高齢の方にとっては、日々の楽しみの一つとなることも少なくありません。しかし、加齢とともに食欲が低下したり、食事の準備が負担になったりすることで、食事の時間が億劫になってしまうこともあります。そこで、少しの工夫を加えることで、食事の時間をより楽しく、豊かなものに変えていきましょう。

まず、ご本人の好きな料理や旬の食材を取り入れることは、食欲を刺激する大きな力となります。例えば、昔よく作っていた料理や、子供の頃に好んで食べていたものを思い出して再現してみるのも良いでしょう。また、旬の野菜や果物は、その時期ならではの風味や栄養がたっぷり詰まっています。彩り豊かに盛り付けることも大切です。赤、黄、緑など、様々な色の食材を使うことで、見た目にも食欲をそそる食卓になります。

食事をする環境にも気を配りましょう。明るい場所で、落ち着いた雰囲気の中で食事をすることは、リラックスして食事を楽しむために重要です。食事中はテレビを消し、穏やかな音楽を流したり、季節の花を飾ったりするのも良いでしょう。また、家族や友人と会話をしながら食事をすることも、食欲を増進させ、心の健康につながります。楽しい会話は、食事の時間をより豊かなものにしてくれます。

ご高齢の方自身に食事の準備に参加してもらうことも効果的です。無理のない範囲で、簡単な調理補助や配膳、テーブルセッティングなどのお手伝いをお願いしてみましょう。食事への関心を高め、自分で作ったという達成感や喜びを感じてもらうことで、食欲の増進にもつながります。また、一緒に料理をすることで、自然と会話も弾み、楽しい時間を共有することができます。

食事は、単に栄養を摂取するだけでなく、心身の健康を保つ上で重要な役割を果たします。ちょっとした工夫で、食事の時間をより楽しく、豊かなものにすることができます。ご高齢の方々が、毎日笑顔で食事を楽しめるよう、周りの人々が温かくサポートしていくことが大切です。