脱水症を防ぐための知識と対策

介護を学びたい

先生、「脱水症」って、高齢者にとって特に危ないって聞いたんですが、どうしてですか?

介護の研究家

そうだね。高齢の方は、若い人に比べて体内の水分量が少なく、のどの渇きも感じにくい傾向があるから、脱水症になりやすいんだ。水分が不足すると、血液の流れが悪くなって、脳梗塞や心臓発作のリスクも高まるんだよ。

介護を学びたい

なるほど…のどの渇きを感じにくいと、気づかないうちに脱水症が進んでしまうんですね。他に何か注意することはありますか?

介護の研究家

高齢の方は、体温調節の機能も低下しているから、暑い時期や運動後などは特に注意が必要だね。こまめに水分を摂るように促したり、尿の色をチェックしたりすることで、早期発見に繋がるよ。

脱水症とは。

『体の水分が減ること』について説明します。体の水分が減ることを『脱水症』といいます。めまいや、筋肉が急に縮まるといった色々な具合の悪さが起こります。体重と比べて、体の水分の量が3%以上減ると、疲れやすくなったり、めまいがしたりします。体の水分の量が20%以上減ってしまうと、死んでしまうこともあります。

脱水症とは

私たちの体は、体重のおおよそ六割が水分でできています。この水分は、体温を一定に保ったり、体に必要な栄養を運んだり、不要なものを体外に出したりと、生きていく上で欠かせない役割を担っています。この大切な水分が体内で不足した状態を、脱水症といいます。

脱水症は、様々な原因で起こります。暑い時期にたくさんの汗をかいたり、激しい運動をしたり、水分をあまりとらなかったりすると、体内の水分が失われて脱水症を引き起こすことがあります。また、下痢や嘔吐が続くと、水分だけでなく体にとって大切な塩分なども一緒に失われてしまい、脱水症になることがあります。高熱が続く病気にかかったときも、呼吸や皮膚からの水分の蒸発が増えるため、脱水症になりやすくなります。

脱水症の症状は、軽度から重度まで様々です。最初のうちは、喉や口が渇いたり、疲れやすくなったり、だるさを感じたりします。少し症状が進むと、めまいや頭痛、立ちくらみが起こったり、筋肉がけいれんしたり、意識がぼんやりしたりします。さらに重症化すると、意識を失ったり、けいれんを起こしたり、ショック状態に陥ったりすることもあり、最悪の場合は命に関わることもあります。

特にお年寄りや赤ちゃん、小さな子供は、脱水症になりやすく、また重症化しやすいので注意が必要です。お年寄りは、体の機能が低下しているため、水分不足に気づきにくく、また水分をため込む力も弱くなっています。赤ちゃんや小さな子供は、体の水分量に対する割合が大人よりも多く、また体温調節機能が未発達なため、汗をかきやすく脱水症になりやすいのです。

脱水症を防ぐためには、こまめな水分補給が大切です。特に暑い時期や運動をしているときは、意識して水分をとるようにしましょう。また、下痢や嘔吐が続く場合は、水分だけでなく塩分も補給することが重要です。市販の経口補水液などを利用すると効果的です。もしも脱水症の症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診するようにしましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 脱水症とは | 体内の水分が不足した状態 |

| 原因 |

|

| 症状 |

|

| なりやすい人 |

|

| 予防 |

|

| 対処法 | 脱水症の症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診 |

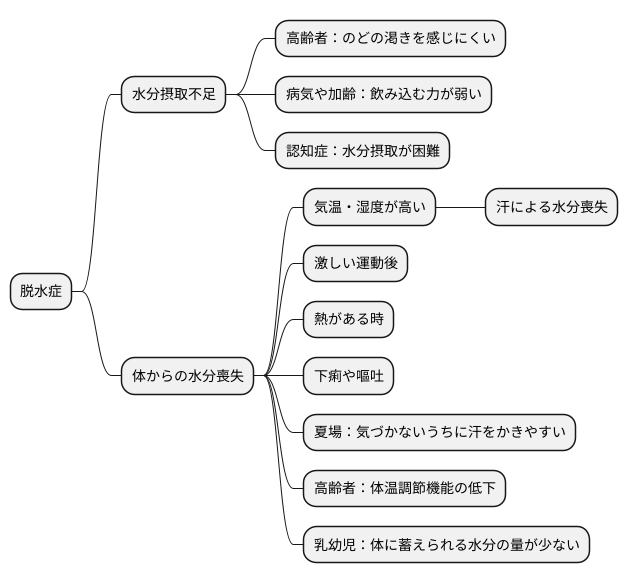

脱水症の主な原因

体の水分が不足する状態、つまり脱水症は、様々な要因で引き起こされますが、大きく分けると水分を十分に摂れていないことと、体から水分が過剰に失われることの二つが主な原因です。

まず、水分摂取が不足するケースについて考えてみましょう。のどが渇いたと感じた時に水を飲むのはもちろんですが、高齢の方の場合、のどの渇きを感じにくくなるため、意識的に水分を摂ることが重要になります。また、病気や年を重ねることで飲み込む力が弱まったり、認知症などで水分を摂ること自体が難しくなることもあります。このような場合は、周りの方のサポートが欠かせません。

次に、体からの水分喪失が増えるケースについてです。気温や湿度が高い環境では、汗をかくことで水分が失われやすくなります。激しい運動後や熱がある時、あるいは下痢や嘔吐が続く場合も、体内の水分が大量に排出されるため、脱水症になる危険性が高まります。特に夏場は、気づかないうちに汗をかき、水分を失っているため、こまめな水分補給を心がける必要があります。また、高齢の方は体温を調節する機能が低下しているため、涼しい室内でも脱水症になるリスクがあります。さらに、乳幼児は体に蓄えられる水分の量が大人に比べて少ないため、少しの水分喪失でも脱水症になりやすいので、注意深く見守る必要があります。

このように、脱水症には様々な原因が考えられます。それぞれの状況に応じて適切な水分補給を行い、脱水症を予防することが大切です。

脱水症の予防策

水分が不足すると、体内の水分と電解質のバランスが崩れ、脱水症を引き起こします。脱水症は、めまいやふらつき、頭痛、吐き気などの症状が現れ、重症化すると意識障害や痙攣を起こすこともあります。特に、小さなお子さんやお年寄りの方は、脱水症になりやすいので注意が必要です。脱水症を予防するために、日頃からこまめな水分摂取を心がけましょう。

喉が渇く前に、定期的にお茶や水を飲む習慣をつけましょう。一度に大量の水分を摂るよりも、少量ずつこまめに摂取する方が効果的です。また、就寝前や起床後にもコップ一杯の水を飲むことをおすすめします。汗をたくさんかいた時や、下痢や嘔吐が続いている時は、失われた水分を補うために、いつも以上に水分を摂るようにしてください。

水分補給には、水やお茶の他に、経口補水液も有効です。経口補水液は、水に比べて体への吸収が早く、電解質も含まれているため、脱水状態の改善に役立ちます。薬局などで手軽に購入できるので、常備しておくと安心です。

食事からも水分を摂取することができます。味噌汁やスープなどの汁物、果物や野菜には多くの水分が含まれています。これらの食品を積極的に食事に取り入れることで、水分不足を防ぐことができます。特に、夏野菜であるきゅうりやトマトは水分が豊富なのでおすすめです。

一方で、アルコールやカフェインを多く含む飲み物は利尿作用があるため、水分補給には適していません。ビールやコーヒーなどを飲む際は、同時に水を飲むなどして、水分バランスに気を配りましょう。また、甘いジュースの飲み過ぎは糖分の摂り過ぎにつながるため、注意が必要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 脱水症の危険性 | 水分不足は脱水症を引き起こし、めまい、ふらつき、頭痛、吐き気などの症状が現れ、重症化すると意識障害や痙攣を起こすこともあります。特に幼児やお年寄りは注意が必要です。 |

| 水分摂取のポイント | 喉が渇く前にこまめに水分摂取することが重要です。少量ずつ、定期的(就寝前、起床後など)に摂取するのが効果的です。汗をたくさんかいたり、下痢や嘔吐がある場合は、いつも以上に水分を摂りましょう。 |

| 水分補給に適した飲み物 | 水、お茶、経口補水液が有効です。経口補水液は体への吸収が早く、電解質も含んでいるため、脱水状態の改善に役立ちます。 |

| 食事からの水分摂取 | 味噌汁、スープ、果物、野菜(特にきゅうり、トマトなどの夏野菜)から水分を摂取できます。 |

| 水分補給に適さない飲み物 | アルコールやカフェインを含む飲み物は利尿作用があるため、水分補給には適していません。甘いジュースは糖分の摂り過ぎに繋がるため注意が必要です。 |

脱水症の対処法

水分が不足すると、体の働きが鈍くなり、脱水症を引き起こします。軽度の脱水症の場合、自力で水分を補給することで改善が見込めます。例えば、水やお茶、経口補水液などを、少しずつゆっくりと飲むのが良いでしょう。一度にたくさんの水分を摂ると、胃や腸に負担がかかり、吐き気や嘔吐につながる可能性があります。

中等度以上の脱水症の場合は、医療機関を受診する必要があります。点滴によって、水分だけでなく、体内のバランスを保つ電解質も補給します。脱水症の原因が他の病気である場合は、その病気に対する治療も同時に行います。

脱水症は、普段から水分をきちんと摂り、適切な対応をすることで防ぐことができます。のどの渇きを感じる前に、こまめな水分補給を心がけましょう。特に、高齢の方は、のどの渇きを感じにくくなっている場合があり、また、体温調節機能も低下しているため、脱水症になりやすいです。周りの方が注意深く様子を見て、水分を摂るように促すことが大切です。また、乳幼児も脱水症になりやすく、重症化しやすいため、注意が必要です。おむつの交換回数や汗のかき具合、機嫌などをこまめに確認し、少しでも異変を感じたら、すぐに医療機関を受診しましょう。

脱水症のサインを見逃さないようにしましょう。口の渇き、尿量の減少、皮膚や粘膜の乾燥、めまい、ふらつき、倦怠感などの症状が現れたら、脱水症のサインかもしれません。早めに対処することで、重症化を防ぐことができます。

| 脱水症の程度 | 症状・対処法 | 特に注意が必要な人 |

|---|---|---|

| 軽度 |

|

|

| 中等度以上 |

|

脱水症のサイン:口の渇き、尿量の減少、皮膚や粘膜の乾燥、めまい、ふらつき、倦怠感など

予防:こまめな水分補給

水分摂取のポイント

私たちの体は、多くの水分でできています。水分は、体温調節や体の機能を維持するために欠かせません。ですから、適切な水分を摂ることは健康にとって非常に大切です。水分補給の大切な点は、少しずつこまめに摂ることと、自分に合った適切な量を摂ることです。

一度にたくさんの水分を飲むよりも、少量ずつ、何回にも分けて飲む方が体に負担がかかりません。例えば、コップ1杯の水を1時間おきに飲む、朝起きた時、夜寝る前、お風呂に入った後、ご飯の前後などに忘れずに水分を摂るなど、毎日の生活のリズムに合わせて水分を摂るタイミングを決めておくと、習慣になりやすいでしょう。

必要な水分量は、年齢や体の大きさ、体を動かす量、気温などによって変わってきます。厚生労働省は、1日に1.2リットル以上の水分を摂ることをすすめています。しかし、これはあくまでも目安です。一人ひとりの状況に合わせて、水分量を調整することが大切です。例えば、激しい運動をした後や、気温が高く湿度も高い場所にいる時は、いつもより多くの水分が必要です。また、年を重ねると、のどの渇きを感じにくくなるため、意識して水分を摂るように気をつけましょう。

水分は、水やお茶だけでなく、味噌汁やスープ、野菜や果物からも摂ることができます。特に、夏場は水分が失われやすいので、麦茶やスポーツドリンクなどを活用し、こまめな水分補給を心がけましょう。また、高齢の方は脱水症状を起こしやすいため、周りの方も声かけや水分補給のサポートをしてあげることが大切です。

自分の体の声に耳を傾け、適切な量の水分を摂るように心がけ、健康な毎日を送りましょう。

| 水分補給の重要性 | 具体的な方法 | 水分量の目安 | 水分摂取のポイント |

|---|---|---|---|

| 体温調節、体の機能維持に不可欠 | 少しずつこまめに摂る、自分に合った量を摂る、1時間おき、朝起きた時、夜寝る前、入浴後、食事の前後など | 1日1.2リットル以上(目安)、年齢、体の大きさ、運動量、気温などで調整 | 水、お茶、味噌汁、スープ、野菜、果物から摂取、夏場はこまめな補給、高齢者は脱水症状に注意 |

日常生活での注意点

私たちの暮らしの中で、水分不足に気を配ることは健康を守る上でとても大切です。水分が足りなくなると、体のだるさや、めまい、集中力の低下など、様々な体の不調につながることがあります。こうした状態を防ぐためには、日頃からこまめに水分を摂るように心がけることが大切です。

水分を摂るタイミングは、「喉が渇いた」と感じる前が理想的です。喉の渇きは、すでに体が水分不足になっているサインです。ですから、喉が渇く前に、例えば、朝起きた時、食事の前後、入浴の前後、寝る前など、時間を決めて水分を摂る習慣をつけると良いでしょう。また、夏のように気温が高い時や、体をたくさん動かす時は、いつも以上に汗をかいて水分が失われやすいので、意識して水分を補給することが大切です。そのような時は、水だけでなく、塩分や糖分を含んだスポーツ飲料や経口補水液などを飲むと、汗で失われた成分も一緒に補給できます。

特に、ご高齢の方や小さなお子さん、持病のある方は、水分不足になりやすいので周りの方の注意が必要です。ご高齢の方は、喉の渇きを感じにくくなっていたり、体の機能の低下により水分を摂りにくい場合があります。小さなお子さんは、自分で水分を摂ることが難しかったり、遊びに夢中になって水分補給を忘れてしまうことがあります。持病のある方は、薬の影響で水分不足になりやすい場合があります。このような方々が脱水症状を起こさないよう、周りの方が水分を摂ることを促したり、適切な飲み物を用意するなどのサポートが必要です。

お酒やコーヒー、紅茶などカフェインを多く含む飲み物は、尿の量を増やす作用があるため、水分補給にはあまり適していません。これらの飲み物を飲む時は、一緒に水を飲むなどして、体の水分バランスを保つようにしましょう。毎日の暮らしの中で、こうした水分補給のポイントを意識することで、健康な毎日を送りましょう。

| 水分不足のサイン | 水分補給のタイミング | 水分補給のポイント | 特に注意が必要な人 | 水分補給に適さない飲み物 |

|---|---|---|---|---|

| 体のだるさ、めまい、集中力の低下など | 喉が渇く前 朝起きた時、食事の前後、入浴の前後、寝る前など時間を決めて 気温が高い時や体をたくさん動かす時 |

水だけでなく、塩分や糖分を含んだスポーツ飲料や経口補水液も 周りの方のサポートが必要な場合も |

ご高齢の方 小さなお子さん 持病のある方 |

お酒、コーヒー、紅茶などカフェインを多く含む飲み物 |