音楽療法:音で心と身体を癒す

介護を学びたい

先生、「音楽療法」って、介護と介助のどちらで使われるんですか?音楽を聴いたり、歌ったりすることで、どんな効果があるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。音楽療法は介護と介助の両方で使われます。介護では、生活の質を高めるために、例えば、認知症の進行を遅らせたり、気分を良くしたりする効果が期待できます。介助では、リハビリテーションの一環として、体を動かす機能の回復を促す効果が期待できます。

介護を学びたい

なるほど。両方で使われるんですね。でも、音楽を聴くだけで、どうしてそういう効果があるんですか?

介護の研究家

音楽を聴いたり、歌ったり、楽器を演奏したりすることで、脳が活性化されたり、情緒が安定したりする効果があると言われています。例えば、懐かしい音楽を聴くことで、昔の記憶を思い出したり、感情が呼び起こされたりすることがありますよね。それが、認知症のケアなどに役立つんです。

音楽療法とは。

『音楽療法』とは、音楽を使った心身のケアのことです。音楽を聴いたり、歌ったり、踊ったり、楽器を演奏したりといった活動を通して、体の調子や心の状態を良くしたり、保ったり、より良い暮らしを目指します。

音楽療法とは

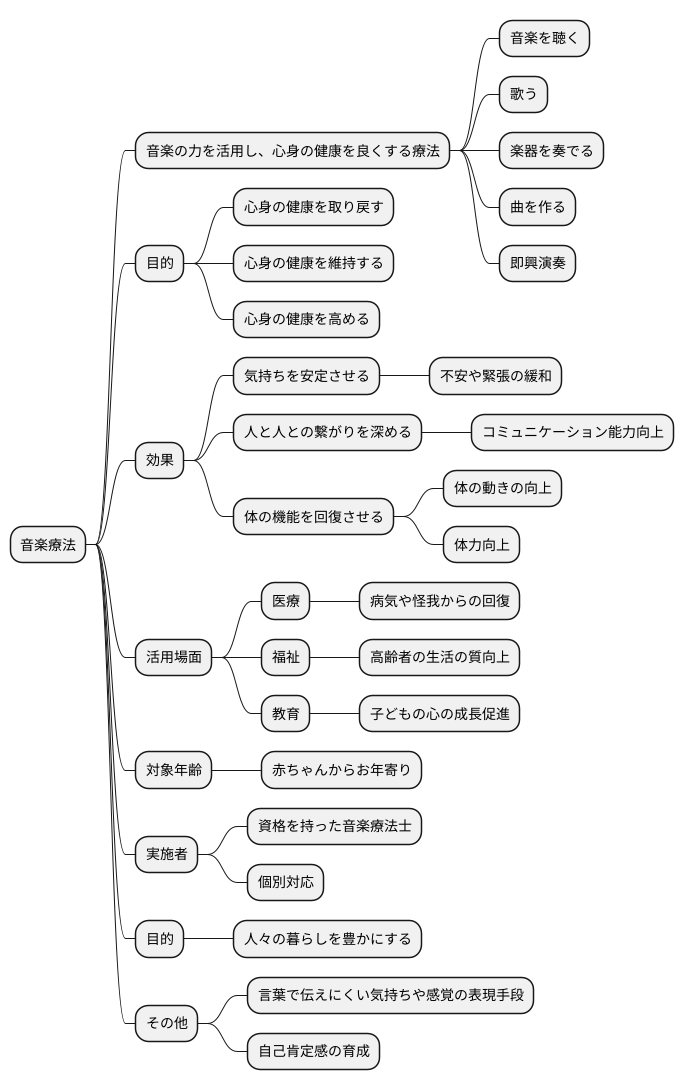

音楽療法とは、音楽のもつ力を活かして、心と体の健康を良くすることを目指す療法です。音楽を聴くだけでなく、歌う、楽器を奏でる、曲を作る、即興で演奏するなど、様々な音楽活動を通して行われます。音楽療法の目的は、心身の健康を取り戻したり、維持したり、さらに高めたりすることです。

音楽療法の効果は多岐にわたります。まず、気持ちを安定させる効果があります。音楽を聴いたり演奏したりすることで、不安や緊張が和らぎ、穏やかな気持ちになることができます。次に、人と人との繋がりを深める効果があります。グループで音楽活動を行うことで、周りの人と気持ちを分かち合ったり、協力したりする喜びを感じ、コミュニケーション能力を高めることに繋がります。さらに、体の機能を回復させる効果も期待できます。音楽に合わせて体を動かすことで、体の動きが滑らかになり、力もついてきます。

音楽療法は、医療、福祉、教育など、様々な場面で活用されています。病院では、病気や怪我からの回復を助けるために用いられています。介護施設では、高齢者の生活の質を高めるために、音楽療法を取り入れているところが増えています。学校では、子どもたちの心の成長を促すために、音楽療法が用いられることもあります。対象となる年齢層も、赤ちゃんからお年寄りまでと幅広いです。

音楽療法を行うのは、専門の資格を持った音楽療法士です。音楽療法士は、それぞれの人の状態や目的に合わせて、音楽活動の内容を考え、進めていきます。音楽療法は、治療の一環として行われることもあれば、娯楽活動として行われることもあります。目的や方法は様々ですが、音楽の力を使って、人々の暮らしをより豊かにするという目的は共通しています。

音楽療法は、言葉で伝えにくい気持ちや感覚を表す手段としても役立ちます。音楽を通して自分自身を表現することで、自分を認める気持ちも育ちます。音楽療法は、全ての人に効く魔法の薬ではありませんが、心と体に様々な良い影響を与える可能性を秘めた、注目されている療法です。

音楽療法の対象となる人々

音楽療法は、心身の健康に役立つ方法として、様々な人々に利用されています。特定の病気や状態を抱える人だけでなく、健康な人にも良い影響を与えることが知られています。

まず、発達に課題のあるお子さん、例えば、自閉症やその他の発達障害を持つお子さんにとって、音楽療法は気持ちを表現する手段となることがあります。言葉で伝えるのが難しい気持ちを、音楽を通して表現することで、心の安定につながることが期待されます。

また、認知症を抱える高齢者にとっても、音楽療法は記憶を呼び覚ましたり、気持ちを落ち着かせたりする効果が期待できます。なじみのある音楽を聴くことで、過去の記憶がよみがえり、穏やかな気持ちを取り戻すきっかけとなることがあります。脳卒中後のリハビリテーションにおいても、音楽療法は運動機能や言語機能の回復を促す一つの方法として用いられています。

心の不調を抱える人にも、音楽療法は有効です。うつ病や不安障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)といった心の問題に対して、音楽は心を癒し、症状を和らげる効果が期待できます。

さらに、高齢者や終末期医療を受けている方にとって、音楽療法は生活の質の向上や心の支えとなることがあります。音楽を聴いたり、楽器を演奏したりすることで、穏やかな時間を過ごし、心豊かに日々を送ることができるよう支援します。

健康な人にとっても、音楽療法はストレスを減らし、気持ちを表現する力を高めることに役立ちます。また、音楽を通して人と人とのつながりを深めることも期待できます。

音楽療法は、年齢や性別、育った環境、文化的な背景に関わらず、誰にとっても有益なものです。音楽は世界共通の言葉とも言えるため、言葉でのコミュニケーションが難しい場合でも、音楽を通して心を通わせることが可能になります。そのため、言葉で気持ちを伝えるのが困難な方や、異なる文化を持つ人々とのコミュニケーションの手段としても、音楽療法は大きな力を発揮します。

| 対象者 | 効果 |

|---|---|

| 発達に課題のあるお子さん(自閉症など) | 気持ちを表現する手段、心の安定 |

| 認知症を抱える高齢者 | 記憶を呼び覚ます、気持ちを落ち着かせる、過去の記憶がよみがえる |

| 脳卒中後のリハビリテーション | 運動機能や言語機能の回復を促す |

| 心の不調を抱える人(うつ病、不安障害、PTSDなど) | 心を癒し、症状を和らげる |

| 高齢者・終末期医療を受けている方 | 生活の質の向上、心の支え、穏やかな時間、心豊かに日々を送る |

| 健康な人 | ストレス軽減、気持ちを表現する力向上、人と人とのつながり |

| 言葉で気持ちを伝えるのが困難な方、異なる文化を持つ人々 | コミュニケーションの手段、心を通わせる |

音楽療法における様々な活動

音楽療法では、心と体の健康を音楽を通して支えるために、様々な活動が行われます。これらの活動は、その人の状態や目標に合わせて、柔軟に組み合わせられます。

まず、歌を歌う活動は、単に楽しいだけでなく、深い効果が期待できます。声を出すことで、息を吸ったり吐いたりする機能を高めることに繋がります。また、歌詞を通して気持ちを表現することで、心の中の思いを外に出す助けになります。さらに、みんなで歌を合わせることで、一体感を味わうことができ、自分自身を認める気持ちも育みます。

楽器を演奏する活動も、様々な力を伸ばすのに役立ちます。例えば、太鼓や鍵盤楽器などを演奏することで、指や手の動きの器用さを高めることができます。また、楽譜を読んだり、リズムを合わせたりすることで、集中する力を養うことも期待できます。

音楽を聴く活動は、心を落ち着かせ、リラックスする効果があります。静かな音楽を聴くことで、不安な気持ちを和らげたり、ゆったりとした気分になることができます。また、気分を高めるような明るい音楽を聴くことで、元気を取り戻すこともできます。

音楽に合わせて体を動かす活動は、体の機能を保つのに役立ちます。音楽のリズムに合わせて体を動かすことで、リズム感やバランス感覚を養うことができます。また、手足を動かすことで、体の柔軟性を保つことにも繋がります。

さらに、自分で曲を作ったり、即興で演奏する活動は、創造力や表現力を育みます。メロディーやリズムを自分で考えることで、新しい発想を生み出す力を養うことができます。

そして、音楽について話し合う活動は、自分自身や周りの人について深く理解するための良い機会となります。音楽を通して感じたことや考えたことを言葉で伝えることで、自分の気持ちを整理したり、他の人の気持ちを理解したりすることができます。

このように、音楽療法士は、様々な活動を通して、その人に合った最適なプログラムを提供します。

| 活動 | 効果 |

|---|---|

| 歌う | 呼吸機能向上、感情表現、一体感、自己肯定感 |

| 楽器演奏 | 手先の器用さ向上、集中力向上 |

| 音楽を聴く | リラックス効果、気分転換 |

| 音楽に合わせて体を動かす | リズム感、バランス感覚向上、体の柔軟性維持 |

| 作曲・即興演奏 | 創造力、表現力向上 |

| 音楽について話し合う | 自己理解、他者理解 |

音楽療法の効果と期待

音楽は、私たちの心に様々な作用を及ぼします。楽しい音楽は気分を高揚させ、悲しい音楽は心を落ち着かせてくれます。この音楽の力を活かして、心身の健康を保ったり、回復を促したりするのが音楽療法です。

音楽療法は、単に音楽を聴くだけではありません。音楽療法士の導きのもと、歌を歌ったり、楽器を演奏したり、音楽に合わせて体を動かしたり、時には作曲したりもします。このような活動を通して、様々な効果が期待できます。

身体面では、音楽を聴くことで、痛みを感じにくくなることがあります。また、呼吸が楽になったり、体の動きが滑らかになったりする効果も期待できます。さらに、音楽は心身をリラックスさせ、心地よい眠りを誘う効果もあります。

心理面では、不安や落ち込んだ気分を和らげる効果があります。音楽を通して自分の気持ちを表現することで、心が軽くなる方もいます。また、音楽活動を通して自信を持つことができ、人と関わるのが楽になる方もいます。さらに、音楽は記憶力や思考力を保つ効果も期待されています。

社会面では、音楽を通して人と繋がり、社会との関わりを広げることができる場合があります。グループで音楽活動を行うことで、仲間との一体感を味わうことができます。また、地域での音楽活動に参加することで、社会との繋がりが深まることもあります。

音楽療法は、医療や福祉の現場だけでなく、教育や地域活動など、様々な場面で活用されています。子どもからお年寄りまで、誰でも音楽療法を受けることができます。ただし、音楽療法は、すぐに効果が現れる魔法のようなものではありません。音楽療法士と信頼関係を築き、積極的に音楽活動に取り組むことが大切です。音楽療法を通して、より豊かな生活を送る人が増えていくことを願っています。

| 効果の側面 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 身体面 |

|

| 心理面 |

|

| 社会面 |

|

音楽療法士の役割

音楽療法士は、音楽を手段として人々の心身の健康を支える専門家です。単に音楽の知識や演奏技術を持っているだけでなく、医学や心理学、教育学など幅広い分野の知識と技術を活かして活動します。

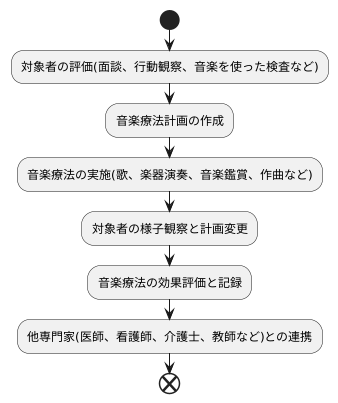

音楽療法を始めるにあたって、音楽療法士はまず対象となる方の状況を詳しく把握するための評価を行います。面談や行動の観察を通して、言葉にならない気持ちや行動の背後にあるものを理解しようと努めます。さらに、音楽を使った検査なども行い、身体機能、心の状態、社会との関わりなど、多角的に評価します。

評価に基づいて、その人に合った音楽療法の計画を立て、実施します。歌を歌ったり、楽器を演奏したり、音楽を聴いたり、作曲したり、様々な活動を通して、心身の活性化や情緒の安定、コミュニケーション能力の向上などを目指します。

音楽療法の実施中は、対象となる方の様子を常に注意深く観察し、必要に応じて計画を変更します。例えば、表情や反応を見ながら、選曲や活動内容を調整するなど、柔軟に対応します。また、音楽療法の効果を評価し、記録に残すことも大切な仕事です。

音楽療法士は、医師や看護師、介護士、教師など、様々な専門家と協力して活動します。それぞれの専門知識を持ち寄り、連携することで、より良い支援を提供することが可能になります。音楽療法士は、音楽を通して人々の生活の質を高めるために、専門性を活かし、心を込めて寄り添います。時に、音楽は言葉を超えて心に届き、閉ざされた心を開く鍵となるでしょう。音楽療法士は、人生の様々な場面で、人々に寄り添い、共に歩む伴走者と言えるでしょう。