介護予防のススメ:元気に楽しく歳を重ねる秘訣

介護を学びたい

先生、「介護予防」って、要介護状態にならないように運動したり、食事に気をつけたりすることですよね?でも、それって高齢者だけがやればいいんですか?

介護の研究家

いい質問だね。確かに高齢者にとって重要だけど、若い頃から始めることが大切なんだ。例えば、若い時に運動習慣を身につけておけば、年をとっても体を動かしやすくなるよね。

介護を学びたい

なるほど。将来のためにも、今のうちから健康に気をつけないといけないんですね。でも具体的に何をすればいいんでしょう?

介護の研究家

そうだね。バランスの取れた食事、適度な運動、質の良い睡眠を心がけることが大切だよ。今のうちから健康的な生活習慣を身につけて、将来の健康を守ろう!

介護予防とは。

『介護予防』とは、人の助けが必要になるのを防いだり、なるべく遅らせるために行うことです。まだ完全に人の助けが必要というわけではないけれど、少し支援が必要な人に対して、運動能力を高めたり、食事を改善したりする取り組みが含まれます。国民は、若い頃から運動や趣味を楽しんで健康を保ち、食事にも気を付けて、人の助けが必要な状態にならないように気を付ける必要があります。

介護予防とは

介護予防とは、加齢に伴って生じる心身の衰えをできる限り防ぎ、要介護状態になることを防いだり、その状態になる時期を遅らせたりするための取り組みです。高齢者がいつまでも元気に自立した生活を送れるように、また、介護が必要になった場合でもその期間を短くできるよう支援を行います。

介護予防の対象となるのは、要支援状態または要介護状態になる可能性のある高齢者です。具体的には、日常生活動作に軽度の支障が出てきた方や、運動機能の低下が見られる方、低栄養や閉じこもりがちな方などが該当します。これらの高齢者に対して、それぞれの状態に合わせた様々な支援を行います。

介護予防の内容は多岐にわたります。例えば、運動器の機能向上のための体操教室は、筋力やバランス能力の維持・向上を図り、転倒予防などに繋がります。椅子に座って行う体操や、散歩、軽い運動など、個々の体力に合わせたプログラムが用意されています。また、栄養状態の改善のための食事指導では、管理栄養士などからバランスの良い食事の摂り方や、低栄養予防のためのアドバイスを受けられます。加えて、認知症予防のためのレクリエーション活動として、地域での交流会や、頭を使うゲーム、趣味活動などを通して、認知機能の低下を防ぐ取り組みも重要です。

これらの活動を通して、高齢者の心身の健康を維持・増進し、自立した生活を支え、健康寿命を延ばすことを目指しています。また、介護が必要な状態になってしまうと、本人だけでなく家族の生活にも大きな負担がかかります。介護予防は、本人と家族の身体的・精神的・経済的な負担を軽減するためにも非常に重要な取り組みと言えるでしょう。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域全体で介護予防に取り組むことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護予防の目的 | 加齢に伴う心身の衰えを防ぎ、要介護状態になることを予防・遅延させ、高齢者の自立した生活を支援 |

| 対象者 | 要支援・要介護状態になる可能性のある高齢者(日常生活動作に軽度の支障、運動機能低下、低栄養、閉じこもり傾向など) |

| 具体的な内容 |

|

| 効果・目指すもの | 心身の健康維持・増進、自立した生活の支援、健康寿命の延伸、本人と家族の負担軽減 |

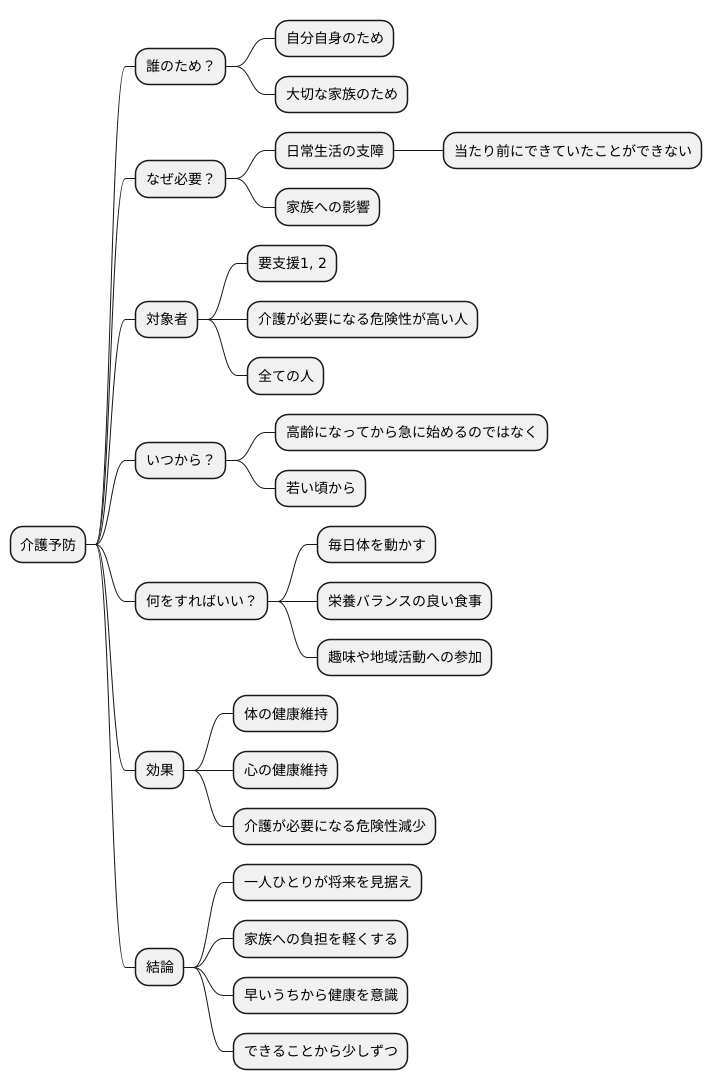

誰のためのものか

「誰のためのものか」と問われれば、介護予防は私たち自身のため、そして大切な家族のためと言えるでしょう。介護が必要な状態になるということは、日常生活を送る上で様々な支えが必要になることを意味します。食事や入浴、着替えといった基本的な動作でさえ、一人では難しくなるかもしれません。それは、これまで当たり前にできていたことができなくなるという、大きな変化です。そして、その変化は本人にとってだけでなく、家族の生活にも大きな影響を及ぼします。

介護予防は、要支援1や2と認定された方、または介護が必要になる危険性が高いとされる方を主な対象としています。しかし、健康な状態を保つことは、年齢に関わらず、すべての人の大切な務めです。高齢になってから急に健康に気を配り始めるのではなく、若い頃から日々の生活習慣に気を配り、健康をより良くするよう努めることが大切です。

具体的には、毎日体を動かすこと、栄養バランスの良い食事を摂ること、そして趣味や地域活動に積極的に参加することなどが挙げられます。これらを続けることで、体だけでなく心の健康も保つことができ、将来介護が必要になる危険性を減らすことに繋がります。

つまり、介護予防とは、高齢者だけに向けたものではありません。私たち一人ひとりが、自分自身の将来を見据え、そして家族への負担を軽くするためにも、早いうちから健康を意識して生活することが重要なのです。毎日の暮らしの中で、できることから少しずつ、健康のためにできることを始めてみましょう。

具体的な活動内容

介護予防は、高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、健康寿命を延ばすための取り組みです。その活動内容は、一人ひとりの体の状態や、どんなことを必要としているかによって、実に様々です。

まず、体の動かしやすさを保つための活動として、体操教室への参加が挙げられます。椅子に座ったままできる体操や、軽い道具を使った運動など、無理なく続けられるプログラムが用意されています。また、転倒は骨折などの大きなけがにつながる危険があるため、バランス能力を高める訓練も重要です。床に足の裏をしっかりとつけ、姿勢を正しく保つ練習や、片足立ちでバランスを取る練習などを行います。

健康な体を維持するには、食事も大切です。管理栄養士など、食の専門家による栄養指導を受け、バランスの取れた食事を心がけるようにします。また、加齢とともに噛む力や飲み込む力が弱くなるのを防ぐため、口の健康を保つための指導も受けられます。毎日の歯磨きや、口の体操などの方法を学びます。

さらに、認知症の予防も大切な活動の一つです。認知症は、記憶力や判断力が低下する病気ですが、ゲームや手作業など、楽しみながら脳を活性化させる活動を通して予防につなげることができます。また、地域の人たちとの交流を通して社会参加を続けることも、認知症予防に効果的です。地域包括支援センターや高齢者福祉施設、自治体などで、様々な活動が提供されています。

これらの活動は、施設に通うだけでなく、自宅でも行うことができます。簡単な運動やストレッチなどは、テレビや動画を見ながらでも実践できます。大切なのは、無理なく続けられる活動を選び、自分に合った方法で継続していくことです。自分のペースで、楽しみながら健康維持に取り組みましょう。

| 活動分野 | 具体的な活動内容 | 目的 | 実施場所 |

|---|---|---|---|

| 体の動かしやすさの維持 | 体操教室(椅子体操、軽い道具を使った運動)、バランス能力を高める訓練(姿勢保持、片足立ち) | 転倒防止、骨折などの怪我予防 | 施設、自宅 |

| 健康な体の維持 | 栄養指導(バランスの取れた食事)、口腔ケア指導(歯磨き、口の体操) | 栄養状態の改善、噛む力・飲み込む力の維持 | 施設、自宅 |

| 認知症予防 | ゲーム、手作業、地域の人たちとの交流、社会参加 | 記憶力・判断力の低下防止 | 施設、自宅、地域包括支援センター、高齢者福祉施設、自治体 |

地域社会の役割

介護予防は、個人だけの力では難しいものです。地域社会全体で高齢者を支え、健康寿命を延ばすための取り組みが欠かせません。

まず、地域包括支援センターは高齢者の様々な相談を受け付ける窓口として、重要な役割を担っています。介護に関する相談だけでなく、健康や生活に関する悩みなど、幅広く対応しています。センターの職員は、高齢者一人ひとりの状況に合わせて、適切なサービスや支援機関を紹介するなど、きめ細やかな支援を提供しています。

また、自治体や地域住民が協力して、高齢者の社会参加を促すことも大切です。例えば、高齢者が楽しめる催しや、地域住民との交流会などを開催することで、高齢者の孤立を防ぎ、社会との繋がりを維持することができます。趣味のサークルやボランティア活動への参加を支援することも、高齢者の生きがい作りに繋がります。

高齢者が地域社会の一員として活躍できる場を作ることは、心身の健康維持に大きく貢献します。例えば、地域の行事や清掃活動などに高齢者が参加することで、身体を動かす機会が増え、健康増進に繋がります。また、地域住民との交流を通して、社会との繋がりを感じ、孤独感や孤立感を解消することができます。

さらに、介護予防に関する情報を地域住民に広く伝えることも重要です。介護予防の知識を高めるための講座や講演会などを開催したり、地域の情報誌や自治体のホームページなどで情報を発信したりすることで、地域住民の理解を深めることができます。介護が必要な状態になる前に、予防の大切さを理解し、適切な対策を行うことで、健康寿命を延ばし、より長く自立した生活を送ることが可能になります。

高齢者を支える仕組みを地域全体で作り上げていくことが、介護予防を成功させるためには必要不可欠です。地域包括支援センター、自治体、地域住民がそれぞれの役割を果たし、協力し合うことで、高齢者が安心して暮らせる地域社会を実現することができます。

| 主体 | 役割 | 具体的な活動 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 地域包括支援センター | 相談窓口 サービス調整 |

介護相談 健康相談 生活相談 サービス紹介 支援機関紹介 |

高齢者の状況把握 適切な支援提供 |

| 自治体・地域住民 | 社会参加促進 | 催し開催 交流会開催 サークル支援 ボランティア支援 |

孤立防止 社会との繋がり維持 生きがい作り |

| – | 活躍の場づくり | 地域行事参加 清掃活動参加 |

心身の健康維持 健康増進 社会との繋がり 孤独感・孤立感解消 |

| – | 情報発信 | 講座・講演会開催 情報誌・HP発信 |

介護予防知識向上 地域住民の理解促進 健康寿命延伸 自立した生活 |

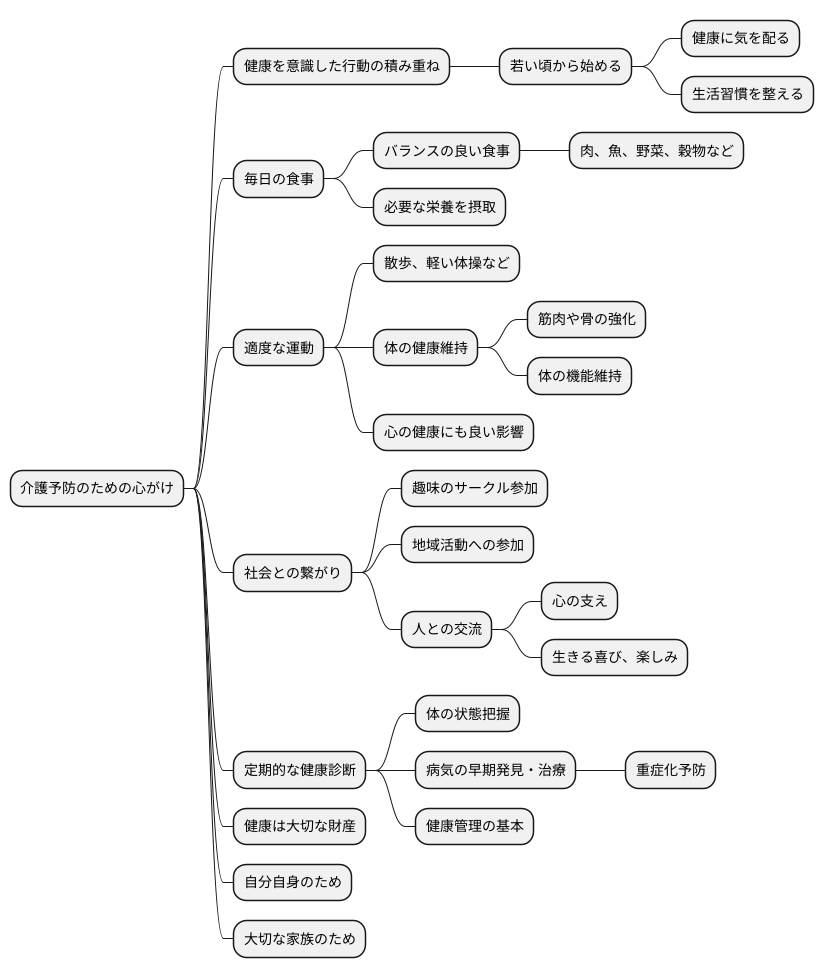

私たち自身の心がけ

私たち自身の心がけ、それは日々の積み重ねから始まります。将来、介護が必要な状態にならないように、若い頃から健康に気を配り、生活習慣を整えることが大切です。

まず、毎日の食事に気を配りましょう。肉や魚、野菜、穀物など様々な食品をバランスよく食べることが大切です。体に必要な栄養をしっかりと摂ることで、健康な体を維持することができます。そして、適度な運動も心がけましょう。毎日、近所を散歩したり、軽い体操をするだけでも効果があります。体を動かすことで、筋肉や骨が鍛えられ、体の機能が維持されます。運動は、体の健康だけでなく、心の健康にも良い影響を与えます。

さらに、社会との繋がりを大切にすることも重要です。趣味のサークルに参加したり、地域の活動に積極的に参加することで、多くの人と交流することができます。人との繋がりは、心の支えとなり、生きる喜びや楽しみを与えてくれます。また、定期的な健康診断を受け、自分の体の状態を把握することも大切です。病気を早期に発見し、早く治療することで、重症化を防ぐことができます。健康診断は、健康管理の基本です。

健康は、何よりも大切な財産です。毎日の生活の中で、健康を意識した行動を少しずつ積み重ねていくことで、将来、介護が必要な状態になることを防ぐことに繋がります。自分自身のため、そして大切な家族のためにも、健康的な生活を送りましょう。毎日の小さな心がけが、大きな違いを生み出します。