介護予防の第一歩:一次予防

介護を学びたい

先生、「一次予防」って、健康診断とか病気になったら病院に行くことですよね?

介護の研究家

いい質問だね。健康診断を受けることも大切だけど、一次予防は、そもそも病気や介護が必要な状態にならないように、普段から健康に気を付けて生活することだよ。例えば、バランスの良い食事を心がけたり、適度に運動をすることなどだね。

介護を学びたい

じゃあ、病気になってから病院に行くのは一次予防ではないんですか?

介護の研究家

その通り。病気になってから治療をするのは「二次予防」、そして介護が必要な状態になってから、状態が悪化しないように支援するのは「三次予防」と言うんだよ。一次予防は、それよりも前の段階で、健康な状態を維持するための取り組みのことなんだ。

一次予防とは。

「介護」と「介助」について説明します。特に『一次予防』についてです。一次予防とは、なるべく介護が必要な状態にならないように、普段から健康に気をつけて生活することを指します。例えば、食事に気を配ったり、運動したりして、健康的な暮らしを続けることで、介護が必要な状態になるのを防ぐことを目指します。

一次予防とは

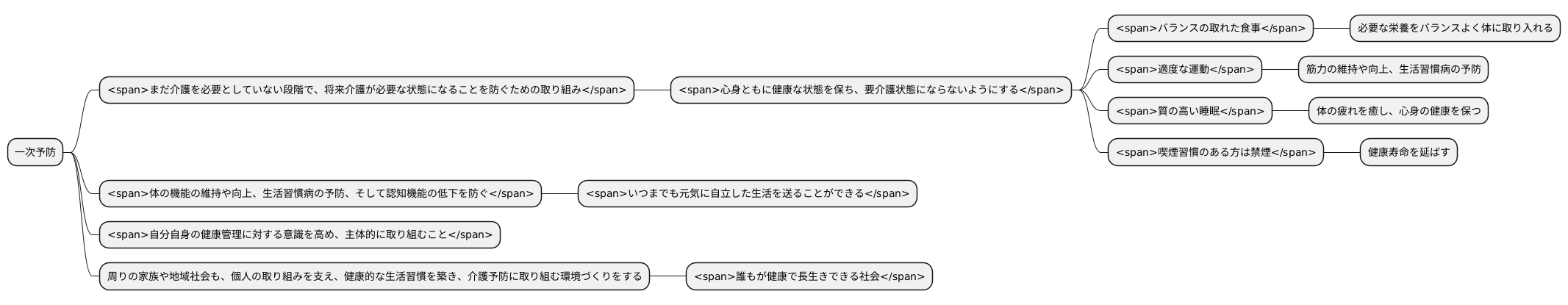

一次予防とは、まだ介護を必要としていない段階で、将来介護が必要な状態になることを防ぐための取り組みのことです。つまり、健康なうちから心身ともに健康な状態を保ち、要介護状態にならないようにすることを目指すのです。

具体的には、日常生活の中で実践できることが中心となります。バランスの取れた食事を心がけ、肉や魚、野菜、穀物など様々な食品を適切な量で摂取することで、必要な栄養をバランスよく体に取り入れることができます。また、適度な運動も大切です。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かすことで、筋力の維持や向上、生活習慣病の予防につながります。そして、質の高い睡眠を確保することも重要です。毎日決まった時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保することで、体の疲れを癒し、心身の健康を保つことができます。さらに、喫煙習慣のある方は禁煙に取り組みましょう。喫煙は様々な病気のリスクを高めるため、禁煙は健康寿命を延ばす上で非常に重要です。

これらの取り組みを通じて、体の機能の維持や向上、生活習慣病の予防、そして認知機能の低下を防ぐことを目指します。結果として、健康寿命を延ばし、いつまでも元気に自立した生活を送ることができるようになります。一次予防は、自分自身の健康管理に対する意識を高め、主体的に取り組むことが重要です。周りの家族や地域社会も、個人の取り組みを支え、健康的な生活習慣を築き、介護予防に取り組む環境づくりをすることで、誰もが健康で長生きできる社会の実現に貢献できます。

食事の大切さ

人は誰でも年を重ねると、身体の機能が少しずつ衰えていきます。その衰えを少しでも緩やかにし、健康寿命を延ばすためには、毎日の食事がとても大切です。バランスの良い食事は、健康を維持するための土台となります。

特に、年を重ねるとともに体内で作りにくくなる栄養素や、吸収率が下がる栄養素を意識して摂ることが重要です。例えば、骨を丈夫に保つためには、牛乳や小魚などに多く含まれるカルシウムと、日光浴によって体内で作られるビタミンDが必要です。カルシウムとビタミンDを十分に摂ることで、骨粗鬆症を予防し、転倒による骨折のリスクを減らすことができます。また、肉や魚、卵、大豆製品などに含まれるたんぱく質は、筋肉の量を維持するために欠かせません。筋肉が減ってしまうと、歩くことが難しくなったり、日常生活での活動が制限されてしまうことがあります。

さらに、野菜や果物には、ビタミンやミネラルといった体の調子を整える栄養素が豊富に含まれています。これらの栄養素は、免疫力を高め、風邪などの感染症や生活習慣病の予防に役立ちます。反対に、塩分や糖分の摂り過ぎは、高血圧や糖尿病などの生活習慣病につながる大きな原因となります。濃い味付けを避け、間食の量にも気を配るなど、毎日の食生活で少しの工夫を積み重ねることが大切です。

毎日、栄養バランスの良い食事を適量摂ることは、健康寿命を延ばし、介護が必要な状態になるリスクを下げることにつながります。いつまでも自分の足で歩き、自分の力で生活するためにも、毎日の食事に気を配り、健康な身体を維持していきましょう。

| 目的 | 必要な栄養素/行動 | 含まれる食品 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 骨を丈夫に保つ | カルシウム、ビタミンD | 牛乳、小魚 | 骨粗鬆症予防、骨折リスク軽減 |

| 筋肉量を維持する | たんぱく質 | 肉、魚、卵、大豆製品 | 歩行能力維持、日常生活活動の維持 |

| 体の調子を整える、免疫力向上 | ビタミン、ミネラル | 野菜、果物 | 感染症予防、生活習慣病予防 |

| 生活習慣病予防 | 塩分・糖分控えめ | – | 高血圧、糖尿病などの予防 |

運動の効果

体を動かすことは、健康を保つためにとても大切です。 毎日続けられる運動を取り入れることで、いくつになっても元気に過ごすための土台を作ることができます。

歩くことは、誰でも手軽に始められる運動です。少し速めに歩くことを意識したり、いつもより長い距離を歩いたりすることで、足腰の筋肉を鍛えることができます。足腰が丈夫になると、つまずいたり転んだりしにくくなり、大きなけがを防ぐことにつながります。また、歩くことで心臓や肺の働きも活発になり、全身の血の巡りが良くなります。

軽い体操も、健康を保つための良い方法です。ラジオ体操や、椅子に座ったままできる体操など、無理のない範囲で行うことが大切です。毎日続けることで、体の柔軟性を保ち、関節の動きを滑らかにすることができます。肩こりや腰痛の予防にも効果があります。

体を動かすことは、体の健康だけでなく、心の健康にも良い影響を与えます。運動によって気分が晴れやかになり、ストレスをため込みにくくなります。また、体を動かすことで夜もぐっすり眠ることができ、生活の質を高めることにつながります。

運動は、屋内でも屋外でも行うことができます。天気が悪い日でも、家の中でできる体操やストレッチで体を動かすことができます。散歩に出かけたり、公園で軽い運動をしたり、自然の中で体を動かすのも気持ちの良いものです。自分の体力や好みに合わせて、無理なく続けられる運動を見つけることが大切です。

運動は、健康寿命を延ばし、介護が必要になることを防ぐことにもつながります。 楽しみながら続けられる運動を見つけ、毎日の生活に取り入れて、いつまでも健康に過ごしましょう。

| 運動の種類 | 効果 | その他 |

|---|---|---|

| 歩く | 足腰の筋肉強化、転倒予防、心臓や肺の機能向上、血行促進 | 手軽に始められる、速く歩いたり距離を伸ばしたりすることで負荷を調整可能 |

| 軽い体操 | 柔軟性向上、関節の動き改善、肩こり・腰痛予防 | ラジオ体操や椅子体操など無理のない範囲で、毎日続けることが大切 |

| 屋内外の運動全般 | 気分転換、ストレス軽減、睡眠の質向上、健康寿命延伸、介護予防 | 体力や好みに合わせて無理なく続けられる運動を見つけることが大切 |

社会参加の重要性

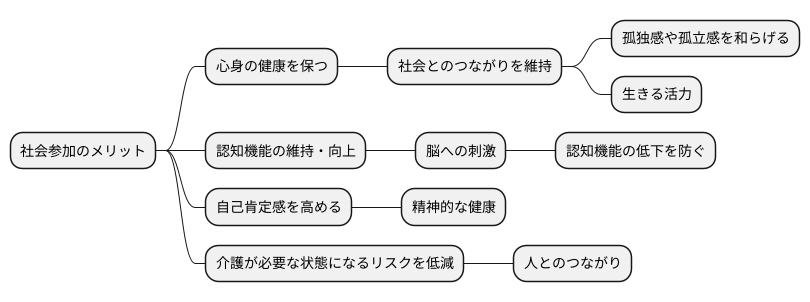

人は誰でも、年を重ねるにつれて身体の機能が衰え、若い頃のように自由に動けなくなったり、物事を覚えにくくなったりすることがあります。このような変化は自然なものではありますが、心身の健康を保ち、より良い生活を送るためには、社会とのつながりを持ち続けることが大切です。社会への参加は、単に人と会うことだけを意味するのではなく、地域活動やボランティア活動、趣味の集まり、学習活動など、様々な活動を通して社会と関わりを持つことを指します。

社会参加は、心身の健康に多くの良い影響をもたらします。例えば、地域活動や趣味の集まりに参加することで、人との交流が生まれます。会話したり、一緒に何かをすることで、喜びや楽しみを分かち合い、孤独感や孤立感を和らげることができます。特に、高齢になると、家族や友人を亡くしたり、身体の衰えから外出が難しくなったりして、社会とのつながりが希薄になりがちです。このような状況で、社会参加は心の支えとなり、生きる活力を与えてくれます。

また、社会参加は認知機能の維持・向上にもつながります。新しいことを学んだり、人と話したり、役割を担うことは、脳に刺激を与え、認知機能の低下を防ぐ効果が期待できます。さらに、社会参加を通して得られる達成感や満足感は、自己肯定感を高め、精神的な健康を保つことにも役立ちます。

このように、社会参加は心身の健康維持に大きく貢献し、介護が必要な状態になるリスクを低減することにつながります。たとえ小さなことでも、できる範囲で社会に参加し、人とのつながりを大切にすることで、より豊かで充実した生活を送ることができるでしょう。

健康診断の活用

健康診断は、自分自身の体の状態を正しく知るための大切な方法です。健康診断を受けることで、自覚症状がない病気の可能性や、生活習慣病になる危険性を早期に見つけることができます。 病気は初期段階であればあるほど治療効果が高く、早期発見、早期治療は体に負担の少ない治療につながります。また、将来介護が必要になる可能性を低くするためにも、健康診断を役立てましょう。

定期的に健康診断を受けることは、自分では気づかない体の変化を把握する上で非常に重要です。例えば、血圧や血糖値、コレステロール値などは、自覚症状がないまま基準値を超えてしまうことがあります。これらの数値の変化を早期に捉えることで、適切な治療や生活習慣の改善に取り組むことができます。

健康診断の結果は、医師や保健師などの専門家と相談する上で貴重な資料となります。専門家は、結果に基づいて個々の状態に合わせた具体的な助言をしてくれます。 例えば、食生活の改善点や適度な運動の必要性、禁煙のすすめなど、具体的な行動目標を立てるための支援を受けられます。自分だけでは難しい生活習慣の改善も、専門家の支えがあれば、無理なく続けることができます。

また、健康診断は自分の健康について改めて考える良い機会となります。健康診断の結果を振り返ることで、自分の生活習慣を見直し、健康に対する意識を高めることができます。 健康診断を受けることは、健康を維持するための第一歩と言えるでしょう。健康診断を積極的に活用し、より健康で充実した日々を送るために役立てましょう。

| 健康診断のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 早期発見・早期治療 | 自覚症状がない病気や生活習慣病の危険性を早期に見つけることができ、治療効果の高い初期段階での治療が可能になる。将来の介護が必要になる可能性を低くする。 |

| 体の変化の把握 | 血圧、血糖値、コレステロール値など、自覚症状がないまま変化する数値を把握し、適切な治療や生活習慣の改善に繋げる。 |

| 専門家からの助言 | 医師や保健師などの専門家から、結果に基づいた具体的な助言(食生活、運動、禁煙など)を受け、生活習慣の改善を継続しやすくなる。 |

| 健康意識の向上 | 自分の健康について改めて考える機会となり、生活習慣の見直し、健康に対する意識向上に繋がる。健康維持の第一歩となる。 |

まとめ

人は誰でも年を重ねるにつれて、身体の機能が衰え、日常生活に支障が出る可能性があります。しかし、そうした状態になることをただ待つのではなく、前もって準備し、防ぐことができる部分も多いのです。これを「介護予防」と言います。介護予防には大きく分けて二つの段階があります。一つは、まだ健康なうちから、将来介護が必要な状態にならないように備える「一次予防」です。もう一つは、すでに要介護状態にある、あるいはそのリスクの高い人が、状態が悪化しないように、そしてできれば状態が良くなるように行う「二次予防」です。

この記事では「一次予防」について詳しく見ていきましょう。一次予防で大切なのは、健康なうちから日常生活の中でできることをコツコツと続けることです。バランスの取れた食事は、身体を作る基本です。肉や魚、野菜、穀物など様々な食品を組み合わせて、必要な栄養をしっかりと摂りましょう。また、適度な運動も欠かせません。激しい運動である必要はありません。散歩や軽い体操など、無理なく続けられるものを選びましょう。そして、地域活動や趣味のサークルなどを通して社会と繋がることも大切です。人との交流は心と体の健康を保つのに役立ちます。さらに、定期的な健康診断を受け、自分の体の状態をきちんと把握することも重要です。健康診断の結果を元に、生活習慣を見直すことで、病気の早期発見・早期治療に繋がります。

介護予防は、自分自身のためだけではありません。介護が必要な状態になると、家族の負担も大きくなります。介護予防に取り組むことで、家族の身体的、精神的、経済的な負担を軽減することに繋がります。そして、社会全体で見ても、介護を必要とする人が減ることは、社会保障費の抑制に繋がります。つまり、介護予防は社会全体にとって大きなメリットがあるのです。一人ひとりが健康に対する意識を高め、主体的に介護予防に取り組むことが、明るく豊かな未来を築く鍵となるでしょう。周りの人と支え合い、励まし合いながら、健康的な生活習慣を身につけていきましょう。そして、いつまでも元気に、自立した生活を送れるように、今から一緒に介護予防に取り組んでいきましょう。

| 介護予防の段階 | 説明 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 一次予防 | 健康なうちから、将来介護が必要な状態にならないように備える |

|

| 二次予防 | すでに要介護状態にある、あるいはそのリスクの高い人が、状態が悪化しないように、そしてできれば状態が良くなるように行う |

| 介護予防の効果 | 対象 | 効果 |

|---|---|---|

| 個人 | 自分自身 | 健康寿命の延伸、自立した生活の維持 |

| 家族 | 家族 | 身体的・精神的・経済的負担の軽減 |

| 社会 | 社会全体 | 社会保障費の抑制 |