安静臥床とその影響

介護を学びたい

先生、『安静臥床』ってどういう意味ですか?高齢者にとって良くないって聞いたんですけど…

介護の研究家

いい質問だね。簡単に言うと、心身ともに落ち着いた状態で、じっと横になって寝ていることだよ。高齢者の場合、長い間じっと寝ていると、『廃用性症候群』といって、体の機能が衰えてしまうことがあるんだ。

介護を学びたい

体の機能が衰える…ですか?具体的にはどうなるんですか?

介護の研究家

例えば、筋肉が弱くなったり、関節が硬くなったり、寝たきりになってしまうこともある。そうなると、生活の質も下がってしまうよね。だから、状態に合わせて、なるべく早く体を動かすリハビリテーションをすることが大切なんだよ。

安静臥床とは。

「介護」と「介助」について説明します。寝たきりとは、心も体も落ち着いた状態で、じっと横になって寝ていることです。お年寄りの方は、長時間、あるいは長い間寝たきりになると、使わないことで体が弱ってしまうことがあります。寝たきりになってしまうと、体を動かすことが減るため、心も体も弱ってしまい、生活の質に影響が出る可能性があります。状況にもよりますが、できるだけ早く体を動かす訓練を始めるのが良いでしょう。

安静臥床とは

安静臥床とは、病気の治療や怪我の回復を目的として、心身ともに落ち着いた状態で静かに横になって休むことです。体を動かさずにじっと寝ていることで、体への負担を軽くし、治癒を早める効果が期待できます。

安静臥床が必要となるのは、例えば、手術後、骨折や捻挫などの怪我、あるいは重い病気で体力が低下している場合などです。安静臥床には、体の動きを抑えることで痛みを和らげ、患部を保護する効果があります。また、体力の消耗を防ぎ、休息を促すことで、自然治癒力を高める効果も期待できます。さらに、めまいやふらつきのある人にとっては、転倒などの危険を避けるためにも有効な手段となります。

しかし、長期間にわたる安静臥床は、様々な体の機能低下を引き起こす可能性があります。筋肉や関節の動きが制限されることで、筋力の衰えや関節の固まりが生じやすくなります。また、血液の循環が悪くなり、床ずれや血栓などの合併症のリスクも高まります。さらに、食欲不振や便秘、排尿困難といった問題も起こりやすくなります。精神面でも、気分の落ち込みや不安、孤独感などを引き起こす可能性があります。

特に高齢者は、これらの影響を受けやすく、日常生活動作能力の低下につながる場合もあります。そのため、安静臥床を行う際は、医師や看護師などの指示に従い、適切な期間と方法で行うことが大切です。定期的に体位を変える、軽い運動を取り入れる、バランスの良い食事を摂るなど、合併症の予防に努める必要があります。また、精神的なケアも重要であり、家族や医療従事者とのコミュニケーションを大切にし、心の健康にも気を配る必要があります。

| 安静臥床とは | 病気の治療や怪我の回復を目的として、心身ともに落ち着いた状態で静かに横になって休むこと。 |

|---|---|

| 目的 | 体への負担軽減、治癒促進 |

| 安静臥床が必要な場合 | 手術後、骨折や捻挫などの怪我、重い病気で体力が低下している場合、めまいやふらつきのある場合 |

| 効果 | 痛み軽減、患部保護、体力消耗防止、休息促進、自然治癒力向上、転倒防止 |

| 長期間安静臥床のデメリット | 筋力低下、関節の固まり、血液循環悪化、床ずれ、血栓、食欲不振、便秘、排尿困難、気分の落ち込み、不安、孤独感、日常生活動作能力の低下 |

| 高齢者の注意点 | 上記の影響を受けやすく、日常生活動作能力の低下につながる可能性が高い |

| 安静臥床時の注意点 | 医師や看護師などの指示に従い、適切な期間と方法で行う。定期的に体位を変える、軽い運動を取り入れる、バランスの良い食事を摂る、合併症の予防に努める。精神的なケア(家族や医療従事者とのコミュニケーション)も重要。心の健康にも気を配る。 |

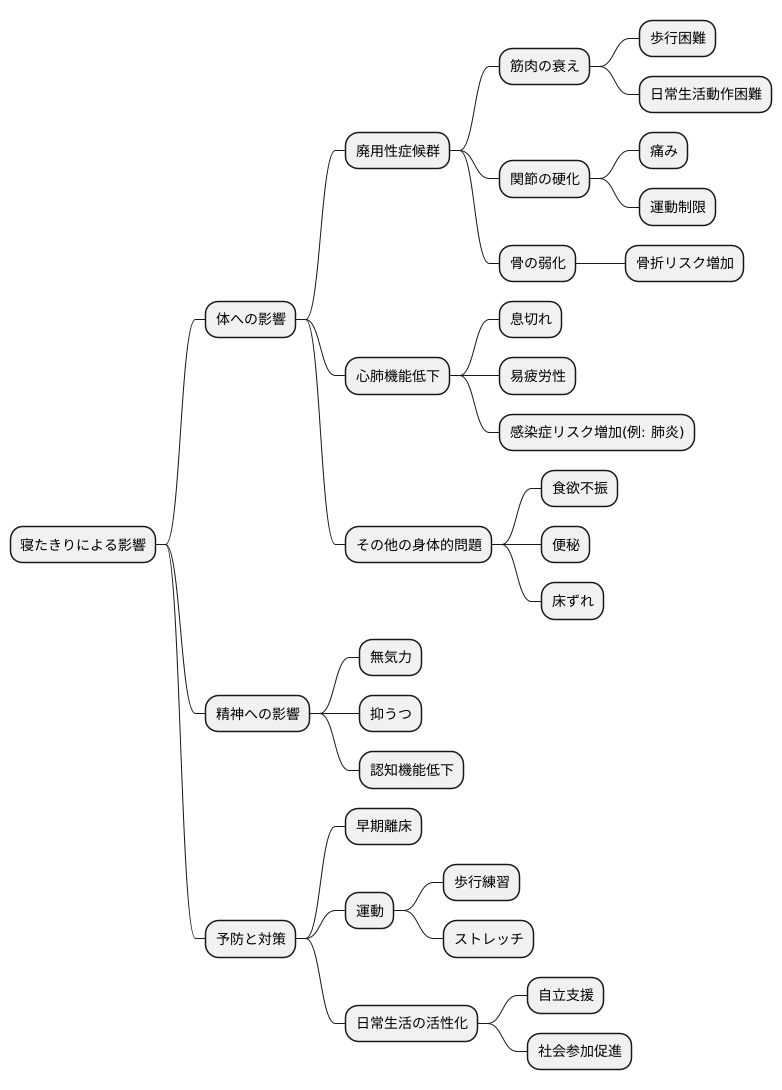

高齢者への影響

年を重ねた方にとって、長い間寝たきりになることは、体に様々な悪い影響を及ぼします。寝たきりになることで、体を動かす機会が減り、「廃用性症候群」と呼ばれる状態になりやすいです。これは、使わないことで筋肉が衰えたり、関節が硬くなったり、骨が弱くなったりすることを指します。

筋肉が衰えると、歩くことや立ち上がること、身の回りのことができなくなるなど、生活に大きな支障が出ます。関節が硬くなると、痛みが出たり、動きが悪くなったりします。骨が弱くなると、骨折しやすくなるため、より注意が必要です。

さらに、寝たきり状態が続くと、心臓や肺の働きも弱くなってしまいます。息切れがしやすくなったり、疲れやすくなったりするだけでなく、肺炎などの病気にかかりやすくなることもあります。

体の機能が低下するだけでなく、食欲がなくなったり、便秘になったり、床ずれができたりすることもあります。床ずれは、寝たきりによって皮膚への圧迫が続くことで、血行が悪くなり、皮膚が壊死してしまう状態です。

心にも影響があります。何もする気が起きなくなったり、気分が落ち込んだり、ぼーっとしたりすることがあります。

高齢者の生活の質を維持・向上させるには、これらの変化を防ぐことが大切です。少しでも早くベッドから起き上がり、体を動かすように促すことが重要です。歩く練習やストレッチなど、できる範囲で体を動かすことで、筋肉や関節、骨の衰えを防ぎ、心肺機能の低下も予防できます。

日常生活で自分でできることを増やし、社会とのつながりを保つことも大切です。周りの人は、高齢者が心身ともに健康でいられるように、日常生活の動作を支援したり、社会参加の機会を作るなど、積極的にサポートしていく必要があります。

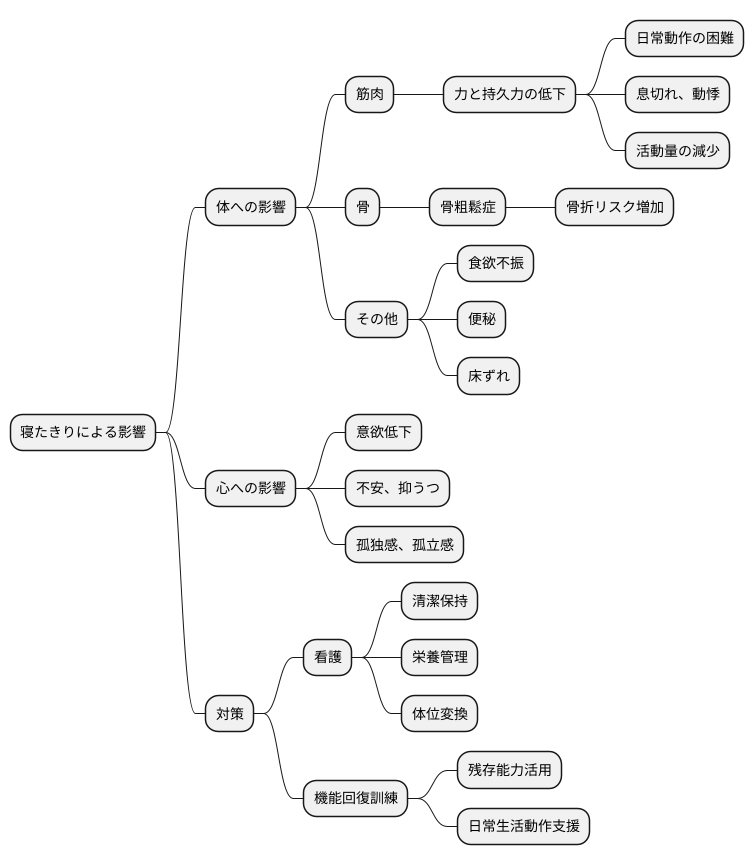

安静臥床の弊害

寝たきり、つまり安静臥床の状態が長く続くと、体に様々な悪い影響が現れます。その影響は多岐にわたり、日常生活を送る上で大きな支障となることもあります。

まず、筋肉の力と持久力が落ちていきます。立つ、歩く、階段を上り下りするといった動作や、着替えや食事といった日常の動作が難しくなることもあります。少しの動作でも息切れや動悸がするようになり、活動量が減ってしまいます。

骨も弱くなり、もろくなって骨折しやすくなります。さらに、寝たきりによって食欲がなくなったり、便秘になったりすることもあります。皮膚が圧迫されて床ずれを起こしやすくなることも深刻な問題です。

体の変化だけでなく、心の状態にも影響が出ます。何事にも意欲がわかず、不安や落ち込んだ気持ちになることがあります。人と会う機会が減ることで、孤独感や孤立感を感じやすくなります。

これらの良くない影響を少しでも減らすためには、適切な看護と早期からの機能回復訓練が欠かせません。看護では、体の清潔を保つこと、栄養のバランスが取れた食事を提供すること、寝返りなどの体位変換をこまめに行うことなどが重要です。機能回復訓練では、残っている能力を最大限に活かし、日常生活に必要な動作を少しでも自分で行えるように支援します。

安静臥床は、体だけでなく心にも大きな負担をかけます。早期から適切なケアを行うことで、少しでも早く日常生活に戻れるようにサポートすることが大切です。

リハビリテーションの重要性

寝たきりによる体の働きの衰えを防ぎ、一日も早く普段の生活に戻れるようにするには、体の機能を回復させる訓練がとても大切です。この訓練は体の動きの専門家などが行い、一人ひとりの状態に合わせた計画を作ってくれます。

まず、体の動きの訓練では、筋力をつける運動や体を伸ばす運動、歩く練習などを通して、体の動きを元に戻していきます。椅子から立ち上がる、服を着るといった普段の生活での動作の練習や、杖や車椅子といった道具の使い方の指導も受けることができます。

体の機能を回復させる訓練は体の動きだけでなく、心の支えにもなります。目標を決めて、それを達成していく中で、やる気や自信を取り戻すことができるのです。

例えば、歩くのが難しくなった方が、この訓練を通して再び自分の足で歩けるようになったとします。これは体の機能が回復しただけでなく、その方の自信や生活への意欲を高めることにも繋がります。また、家族や友人と外出できるようになるなど、社会との繋がりを取り戻すきっかけにもなります。

このように、体の機能を回復させる訓練は、ただ体の動きを良くするだけでなく、心も支え、社会との繋がりを築き、より豊かな生活を送れるようにサポートしてくれる大切なものです。周りの人も、訓練を受ける方の気持ちに寄り添い、励まし、支えていくことが大切です。

| 目的 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 寝たきりによる体の働きの衰えを防ぎ、一日も早く普段の生活に戻れるようにする | ・筋力をつける運動 ・体を伸ばす運動 ・歩く練習 ・日常生活動作の練習 ・杖や車椅子の使い方の指導 |

・体の機能の回復 ・心の支え ・やる気や自信の向上 ・社会との繋がりの回復 ・生活の質の向上 |

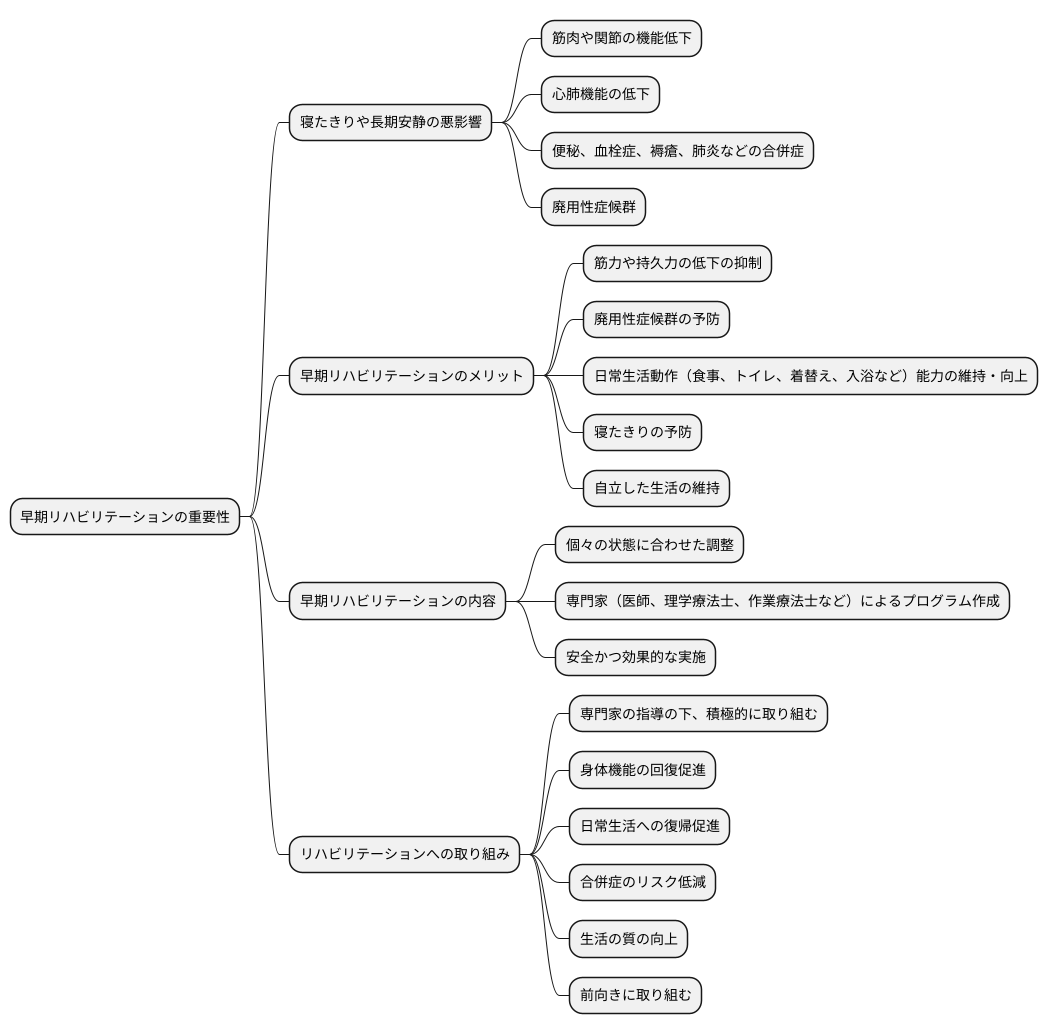

早期リハビリテーションの勧め

寝たきりや長期の安静状態は、体に様々な悪影響を及ぼします。筋肉や関節の機能が衰えるだけでなく、心肺機能の低下や、便秘、血栓症、褥瘡(床ずれ)、肺炎などの合併症を引き起こす可能性も高まります。これを廃用性症候群といいます。このような状態を防ぎ、一日も早く健康な状態を取り戻すためには、早期リハビリテーションが非常に重要です。

早期リハビリテーションとは、病気や怪我、手術の後、できるだけ早く身体機能の回復を目指す取り組みのことです。早期にリハビリテーションを開始することで、筋力や持久力の低下を最小限に抑え、廃用性症候群の予防につながります。また、日常生活動作(食事、トイレ、着替え、入浴など)の能力を維持・向上させることで、寝たきりになることを防ぎ、自立した生活の維持にも役立ちます。

早期リハビリテーションの内容は、個々の状態に合わせて調整されます。医師や理学療法士、作業療法士などの専門家が、患者さんの身体状況や年齢、生活背景などを考慮し、適切な運動プログラムを作成します。無理のない範囲で、安全かつ効果的にリハビリテーションを進めていくことが大切です。

リハビリテーションは、大変だと感じる方もいるかもしれません。しかし、専門家の指導の下、積極的に取り組むことで、身体機能の回復を促進し、日常生活への復帰を早めることができます。また、合併症のリスクを低減し、生活の質の向上にもつながるため、医師や理学療法士と相談しながら、前向きに取り組むことをお勧めします。