尊厳死とは何か:人生の最終段階を考える

介護を学びたい

先生、「尊厳死」ってよく聞くんですけど、具体的にどういう意味ですか?

介護の研究家

簡単に言うと、もうすぐ亡くなる人が、ただ生きているだけの状態を続けるのではなく、人間としての尊厳を守りながら、穏やかに最期を迎えることだよ。 延命治療を受けないという本人の意思表示が必要になるんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、延命治療って命を助けるためのものですよね?どうして拒否するんですか?

介護の研究家

医学が進歩して、延命はできるようになったけれど、逆にそのせいで苦痛を感じてしまうこともあるんだ。無理に延命するよりも、穏やかに過ごしたいと考える人もいるんだよ。そういう意味で、尊厳死は、その人らしく最期を迎えるための大切な考え方なんだ。

尊厳死とは。

『いのちの終わりを大切に迎える』ということについて説明します。人はだれでもいつか必ず命の終わりを迎えますが、そのときまで人間として大切に扱われ、苦しまずに過ごしたいと願うのは自然なことです。 特に、もうすぐ命が終わるかもしれないという状況で、ただ命を長引かせるためだけの医療行為は望まず、穏やかに最期を迎えたいと考える人もいます。このような考えを『いのちの終わりを大切に迎える』と言い、生きているうちに、延命治療を受けないという意思を表明しておくことを『リビング・ウィル(生きる上での希望)』と言います。医療技術が進歩し、命を長引かせることはできるようになりましたが、一方で、そのために患者さんが苦しむことも増えました。ただ生きているだけではなく、人間らしく大切に扱われるべきだという考えが広まり、『いのちの終わりを大切に迎える』という考え方が尊重されるようになりました。

尊厳死の定義

人生の最終段階における『尊厳死』とは、人間としての誇りを保ちながら、穏やかに最期を迎えることを意味します。これは、ただ単に寿命を延ばすためだけの医療行為を拒否し、自然な経過に身を委ねて人生の幕を閉じたいという、本人の強い意思表示に基づいています。

医療技術の進歩は目覚ましく、延命のための様々な方法が開発されてきました。しかし、その一方で、必ずしも全ての延命措置が、患者にとって最善の選択とは限らないという現実も浮き彫りになってきました。延命措置によって、不必要な苦痛や辛さを長引かせてしまう可能性も否定できません。尊厳死とは、そのような望まない苦しみから解放され、自分らしい最期を迎える権利を守るための、大切な考え方の一つと言えるでしょう。

尊厳死を実現するためには、本人の意思を何よりも尊重することが重要です。肉体的、精神的な苦痛を和らげ、穏やかな最期を迎えられるよう、周囲の人々が協力して支えていく必要があります。具体的には、痛みを軽減するための医療行為や、精神的なケア、そして、患者が安心して最期の時を過ごせるような環境づくりなどが挙げられます。

尊厳死は、あくまで自然な死を迎えることを目的としています。苦痛を取り除き、安らかな気持ちで最期を迎えるための支援を行うことは大切ですが、積極的な死への誘導とは根本的に異なり、決して混同してはいけません。尊厳死は、あくまでも自然の摂理に従い、その人らしい最期の時を過ごすための選択なのです。

| 尊厳死とは | 人間としての誇りを保ちながら、穏やかに最期を迎えること。延命のためだけの医療行為を拒否し、自然な経過に身を委ねて人生の幕を閉じたいという本人の強い意思表示に基づく。 |

|---|---|

| 延命措置の課題 | 医療技術の進歩により延命は可能になったが、必ずしも全ての延命措置が患者にとって最善の選択とは限らない。不必要な苦痛や辛さを長引かせてしまう可能性もある。 |

| 尊厳死の意義 | 望まない苦しみから解放され、自分らしい最期を迎える権利を守ること。 |

| 尊厳死の実現のために | 本人の意思を尊重し、肉体的・精神的な苦痛を和らげ、穏やかな最期を迎えられるよう周囲が協力。痛み軽減の医療行為、精神的なケア、安心して過ごせる環境づくりなどが必要。 |

| 尊厳死の目的 | 自然な死を迎えること。苦痛を取り除き、安らかな気持ちで最期を迎えるための支援は重要だが、積極的な死への誘導とは異なる。 |

リビング・ウィルの重要性

リビング・ウィルは、将来、もしもの時に備えて、医療や介護について、自分の望みを前もって書いておく大切な書類です。 病気や事故などで、自分の考えをうまく伝えられなくなった時でも、この書類があれば、あなたの望む医療や介護を受けられます。たとえば、重い病気で意識がない状態になった時、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかを、前もって決めておくことができるのです。

リビング・ウィルに書く内容は様々です。 たとえば、延命治療をどこまで望むのか。人工呼吸器をつけずに自然な形で最期を迎えたい、あるいは、できる限りの延命治療をしてほしい、といった希望を書き残せます。また、痛みや苦しみを和らげる治療についても、具体的にどのような方法を望むのかを記載できます。最期の時をどこで過ごしたいか、自宅か病院か、あるいは特別な施設か、といった希望も書き残すことができます。

リビング・ウィルを作る際には、家族や医療関係者と、よく話し合うことが大切です。 自分の考えを整理し、周りの人にきちんと伝えることで、いざという時に、あなたの意思が尊重され、より適切な医療や介護が受けられるようになります。家族にとっては、あなたの本当の望みを知ることができる安心感にも繋がります。

リビング・ウィルは、法的な効力を持つものではありませんが、あなたの意思表示を伝える大切な手段となります。 自分らしい最期を迎えるため、そして、周りの人たちに余計な負担をかけないためにも、リビング・ウィルを作成しておくことは、人生における大切な準備の一つと言えるでしょう。 元気なうちに、自分の望む生き方や最期について、じっくりと考えてみる機会を持つことが重要です。

| リビング・ウィルの概要 | 詳細 |

|---|---|

| 目的 | 将来、病気や事故などで意思表示が困難になった場合に備え、医療や介護に関する希望を事前に記しておく。 |

| 内容 | 延命治療の希望、痛みや苦しみを和らげる治療法、最期を迎えたい場所など。 |

| 作成時の注意点 | 家族や医療関係者とよく話し合い、自分の考えを整理し、周りの人にきちんと伝える。 |

| 法的効力 | なし(ただし、意思表示を伝える手段として重要) |

| 意義 | 自分らしい最期を迎え、周りの人たちに余計な負担をかけないための大切な準備。 |

延命措置の問題点

医療技術の進歩によって、以前は助からなかった命も救えるようになりました。これは喜ばしいことですが、同時に「どこまで命を長らえさせるべきか」という難しい問題も生じています。延命措置は、必ずしも患者にとって最善の選択とは限りません。延命措置を行うことで、かえって患者に大きな苦痛を与え、生活の質を著しく低下させてしまう可能性があるからです。

例えば、人工呼吸器を装着することで、患者は会話をすることができなくなったり、自由に体を動かすことができなくなったりします。また、チューブやカテーテルなどの医療機器によって、感染症のリスクも高まります。さらに、延命措置に伴う様々な処置は、患者にとって肉体的にも精神的にも大きな負担となります。意識がない状態であっても、痛みや不快感を感じている可能性も指摘されています。このように、延命措置は患者の人間としての尊厳を損なう可能性も孕んでいるのです。

近年、「尊厳死」という言葉が広く知られるようになりました。尊厳死とは、回復の見込みがない患者が、延命措置を拒否し、自然な死を迎えることです。尊厳死を選択する人の中には、延命措置による苦痛を避け、残された時間を自分らしく過ごしたいと考える人が少なくありません。

延命措置を行うか否かは、患者の年齢や病状、そして何よりも患者の意思を尊重して、個々の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。そのためには、患者本人や家族と医療者が十分に話し合い、納得のいく選択をすることが大切です。また、事前に自分の望む医療やケアについて書面に残しておく「事前指示書」を作成しておくことも有効な手段です。延命措置という難しい問題に向き合うためには、社会全体で生命倫理について考えていく必要があると言えるでしょう。

| 医療技術の進歩 | 以前は助からなかった命も救えるようになった反面、「どこまで命を長らえさせるべきか」という問題も生じている。 |

|---|---|

| 延命措置の問題点 | 必ずしも患者にとって最善の選択とは限らず、 – 患者に大きな苦痛を与え、生活の質を低下させる可能性 – 感染症のリスク増加 – 身体的・精神的負担 – 意識がない状態でも痛みや不快感を感じる可能性 – 患者の人間としての尊厳を損なう可能性 |

| 尊厳死 | 回復の見込みがない患者が、延命措置を拒否し、自然な死を迎えること。延命措置による苦痛を避け、残された時間を自分らしく過ごしたいと考える人がいる。 |

| 延命措置の判断 | 患者の年齢、病状、そして何よりも患者の意思を尊重し、個々の状況に合わせて慎重に判断する必要がある。患者本人や家族と医療者の十分な話し合いが必要。 |

| 事前指示書 | 事前に自分の望む医療やケアについて書面に残しておくことで、延命措置の判断材料となる。 |

| 生命倫理 | 延命措置という難しい問題に向き合うためには、社会全体で生命倫理について考えていく必要がある。 |

尊厳死と安楽死の違い

尊厳死と安楽死は、どちらも死に関わる難しい問題ですが、その意味合いは大きく異なります。どちらも終末期医療において重要な選択肢となりえますが、混同しやすいので、それぞれの違いを正しく理解することが大切です。

まず、尊厳死について説明します。尊厳死とは、不治の病で回復の見込みがない場合に、延命のための医療行為を差し控えたり、中止したりすることで、自然な死を迎えることを指します。たとえば、人工呼吸器を外したり、心臓マッサージを行わないといった選択をすることです。尊厳死において重要なのは、あくまでも自然な死を待つという点です。無理に寿命を縮めるような積極的な行為は行いません。患者本人の苦痛を和らげる医療行為、たとえば痛み止めを使うことなどは、尊厳死においても引き続き行われます。延命治療を望まないという患者の意思表示を尊重し、人間としての尊厳を保ちながら最期を迎えることを目指すのが尊厳死なのです。

一方、安楽死は、苦痛を取り除くため、患者自身の意思に基づいて、医師など他者の手を借りて積極的に死期を早めることを意味します。具体的には、医師が致死量の薬物を投与するなどして死をもたらします。日本では安楽死は法律で禁じられており、いかなる場合でも認められていません。尊厳死が自然な死を待つのに対し、安楽死は人の手を介して死を早めるという点で、両者は根本的に異なります。

このように、尊厳死と安楽死は、死に至る過程や医療行為のあり方、そして法律上の位置づけも全く違います。生命の尊厳について深く考える上で、これらの違いを正しく理解しておくことが不可欠です。

| 項目 | 尊厳死 | 安楽死 |

|---|---|---|

| 定義 | 不治の病で回復の見込みがない場合に、延命のための医療行為を差し控えたり、中止したりすることで、自然な死を迎えること | 苦痛を取り除くため、患者自身の意思に基づいて、医師など他者の手を借りて積極的に死期を早めること |

| 医療行為 | 延命のための医療行為を差し控えまたは中止 (例: 人工呼吸器を外す、心臓マッサージを行わない) 苦痛を和らげる医療行為は継続 (例: 痛み止め) | 医師が致死量の薬物を投与するなどして死をもたらす |

| 死に至る過程 | 自然な死を待つ | 人の手を介して死を早める |

| 法的立場 (日本) | 合法 | 違法 |

尊厳死を取り巻く課題

人生の最終段階における医療のあり方が問われる中、「尊厳死」という選択は、私たちにとって大きな課題となっています。尊厳死とは、回復の見込みがないと判断された場合に、延命措置を中止もしくは行わずに、自然な死を迎えることです。しかし、実現のためには様々な課題を乗り越えなければなりません。

まず、本人の意思表示を明確に確認することが非常に難しい場合があります。病気や事故などで意識がない状態になった時、どのように意思を把握するかは大きな問題です。事前に延命措置に関する意思表示を記した文書などを用意していない場合、家族でも判断に迷うことが少なくありません。また、たとえ文書があったとしても、家族間で意見が食い違うケースも考えられます。例えば、本人は延命措置を望んでいなかったとしても、家族が少しでも長く生きてほしいと願うことは自然な感情です。このような状況下で、医療現場は難しい判断を迫られることになります。

さらに、尊厳死には倫理的な側面も深く関わってきます。人の生死に関わる問題であるため、どこまで個人の意思を尊重すべきか、社会全体の利益とのバランスをどう考えるべきかなど、様々な議論が必要です。尊厳死を法的に認めるかどうか、認める場合にはどのような条件を設けるかなど、法的整備も重要な課題です。

尊厳死は、医療従事者だけが考えるべき問題ではありません。私たち一人一人が、人生の最終段階における医療について真剣に考え、社会全体で議論を深めていく必要があります。高齢化が進む現代社会において、尊厳死を取り巻く課題はますます重要性を増していくでしょう。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 本人の意思表示の確認 | 意識がない場合の意思把握、事前文書の有無、家族間での意見の相違 |

| 倫理的な側面 | 個人の意思の尊重と社会全体の利益のバランス、人の生死に関する議論 |

| 法的整備 | 尊厳死の法的認可、条件設定 |

| 社会全体の議論 | 医療従事者だけでなく、一人一人が人生の最終段階における医療について考え、議論を深める必要性 |

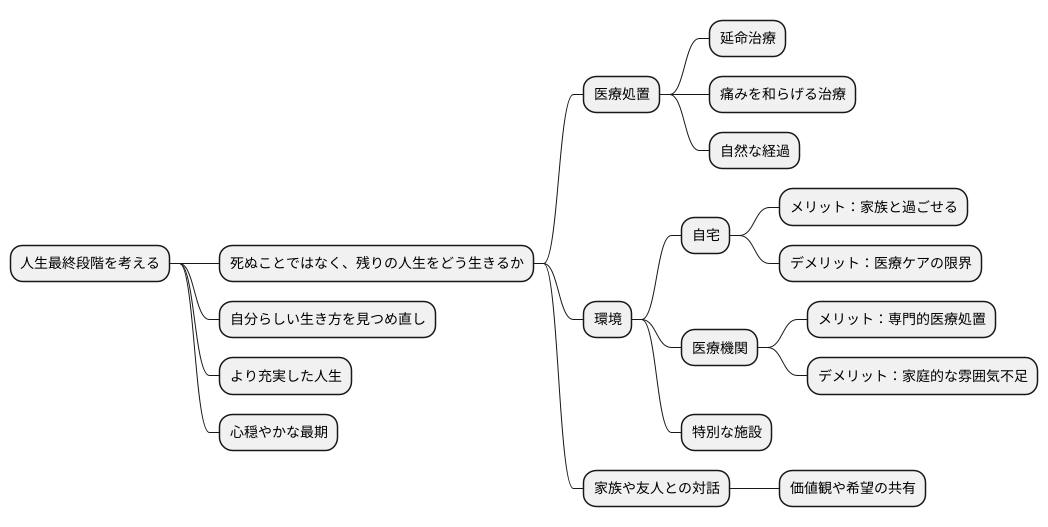

人生の最終段階を考える

人生の最終段階を考えることは、つまり自分がどのような最期を迎えたいのか、深く見つめ直す機会です。それは、ただ単に死を迎えるということではなく、残された時間をどのように過ごすか、どのように人生の幕を閉じたいのかを、じっくりと考えることに繋がります。

具体的には、どのような医療処置を望むのかを明確にすることが大切です。延命治療をどこまで希望するのか、痛みを和らげる治療を重視するのか、あるいは自然な経過に任せるのかなど、様々な選択肢があります。自分の価値観に基づいて、どのような医療を受けたいのか、しっかりと考えておく必要があります。そして、その意思を家族や医療関係者に伝えることで、いざという時に混乱を避けることができます。

また、どのような環境で最期を迎えたいのかも重要な要素です。住み慣れた自宅で過ごしたいのか、医療機関で過ごしたいのか、あるいは特別な施設で過ごしたいのかなど、それぞれの希望があるでしょう。それぞれの環境にはそれぞれに利点と欠点があります。自宅であれば、家族や友人と身近に過ごせる安心感がありますが、医療的なケアには限界があるかもしれません。医療機関であれば、専門的な医療処置を受けることができますが、家庭的な雰囲気は薄れるかもしれません。どの環境を選ぶかは、個々の状況や希望によって大きく変わるため、十分に検討する必要があります。

さらに、人生の最終段階について考える際には、家族や友人との対話が欠かせません。自分の考えを伝え、相手の考えを聞くことで、お互いの理解を深めることができます。人生の最終段階における意思決定は、自分自身だけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与えます。だからこそ、日頃から話し合い、お互いの価値観や希望を共有しておくことが大切です。

人生の最終段階を考えることは、決して暗いことばかりではありません。むしろ、自分らしい生き方を見つめ直し、残された時間をより大切に生きるためのきっかけとなります。それは、より充実した人生を送るためのヒントを与えてくれるでしょう。今から準備を始めることで、心穏やかに最期の時を迎えることができるはずです。