将来に備える任意後見制度

介護を学びたい

先生、「任意後見制度」ってよく聞くんですけど、どういうものか教えてもらえますか?

介護の研究家

いいかい? まだ元気なうちに、将来もし判断能力が弱くなったときのために、誰にどんなことを手伝ってほしいかを決めておく制度だよ。例えば、お金の管理とか、生活に必要な契約とかね。それを元気なうちに、手伝ってくれる人と約束しておくんだ。

介護を学びたい

なるほど。ということは、もしもの時に備えて、前もって準備しておくってことですね。でも、どうしてそういう制度が必要なんですか?

介護の研究家

そうだね。判断能力が弱くなってからだと、自分のことを自分で決められなくなる可能性があるよね。そうなると、財産を管理したり、必要な契約を結ぶのが難しくなる。だから、前もって信頼できる人に頼んでおいて、自分の意思を尊重してもらえるようにするんだよ。

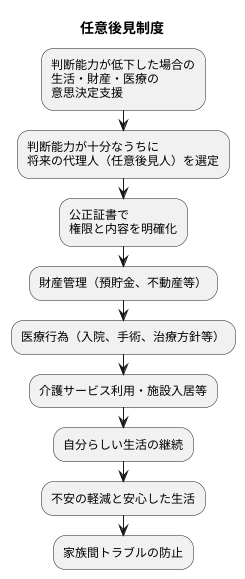

任意後見制度とは。

「介護」と「介助」について説明します。

「任意後見制度」とは、今は元気でも、将来、判断する力が弱くなった時のために、あらかじめ誰に手伝ってもらうか、どんな手伝いをしてもらうかを、本人と手伝う人とで決めておく制度です。

制度の目的

人は誰でも年を重ねるにつれて、身体や心の働きが少しずつ衰えていくものです。中には、病気や事故によって急に判断能力が低下してしまう場合もあります。そのような状況になった時、自分の財産をどう管理するか、どのような医療を受けたいか、日々の生活をどう送るかなど、自分で決められなくなる可能性があります。

任意後見制度は、そのような事態に備え、判断能力が十分なうちに、将来自分の代わりに物事を決めてくれる人(任意後見人)を自分で選んでおくことができる制度です。公正証書によって、将来、自分の判断能力が不十分になった場合に、誰に後見人になってもらうか、どのような権限を委任するかなどを具体的に決めておくことができます。

例えば、財産の管理を任せたい場合は、預貯金の出し入れや不動産の売買などを代理で行ってもらうことができます。また、医療に関することを任せたい場合は、入院や手術、治療方針などについて、医師と相談し、自分の希望に沿った選択をしてもらえます。さらに、介護サービスの利用や施設への入所など、日常生活に関することも後見人に頼むことができます。

任意後見制度を利用することで、将来、判断能力が低下した場合でも、自分らしい生活を続けることができます。信頼できる人に自分の希望を伝え、代理で必要な手続きや決定を行ってもらうことで、不安を減らし、安心して生活を送ることができるようになります。また、家族間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。元気なうちに、将来の備えとして、任意後見制度について考えてみてはいかがでしょうか。

契約の重要性

任意後見制度を利用する上で、元気なうちに将来の自分のために準備しておくことが大切です。その準備の中核となるのが、任意後見契約です。これは、自分がまだ判断能力のあるうちに、将来、もしもの時に備えて、自分の代わりに財産管理や生活に関する様々なことをおこなってくれる人(任意後見人)を選んでおく契約です。

この契約では、将来、判断能力が不十分になった場合に、後見人に具体的にどのようなことをお願いしたいのかを、事細かに書き記します。例えば、毎月の生活費の出し入れや管理、病院での治療方針に関する同意、介護サービス事業者との契約、自宅や所有する土地などの管理など、生活に関わる様々な事柄を契約内容に含めることができます。これらの内容は、出来る限り具体的に書いておくことが重要です。例えば、どのような介護サービスを受けたいのか、どのような医療方針を希望するのかなど、自分の希望をはっきりと示すことで、後見人はあなたの意思に沿った支援をスムーズにおこなうことができます。曖昧な表現ではなく、具体的な内容を記載することで、将来、家族や後見人との間で誤解やトラブルが生じるのを防ぐことができます。

また、任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公文書です。私的な文書と比べて、公正証書には高い証拠力と法的効力が認められています。公正証書にすることで、契約内容が明確に証明され、将来、契約内容をめぐって争いが起きた場合でも、あなたの意思が尊重されます。また、公正証書を作成する際に、公証人は契約内容について丁寧に説明し、必要に応じて助言もしてくれますので、より安全で確実な契約を結ぶことができます。つまり、公正証書にすることは、あなたの権利と財産を守る上で非常に重要なのです。

| 項目 | 内容 | 重要性 |

|---|---|---|

| 任意後見契約 | 将来、判断能力が不十分になった場合に備え、自分の代わりに財産管理や生活に関することを行う人(任意後見人)と結ぶ契約。生活費の管理、医療方針への同意、介護サービス契約、不動産管理など、具体的な内容を記載する。 | 元気なうちに将来に備えるために重要。 |

| 契約内容の具体性 | 希望する介護サービス、医療方針など、できるだけ具体的に記載する。 | 後見人がスムーズに意思に沿った支援を行うことができ、家族や後見人との誤解やトラブルを防止する。 |

| 公正証書 | 公証人が作成する公文書であり、任意後見契約は必ず公正証書で作成する。 | 高い証拠力と法的効力があり、契約内容が明確に証明され、将来の争いを防ぎ、権利と財産を守る。公証人による説明と助言も得られる。 |

後見人の選定

人が認知症などで判断能力が十分ではなくなった場合に備え、財産管理や生活に関する重要な決定を代理で行ってくれる人、それが後見人です。後見人は、ご本人の意思を尊重し、ご本人にとって最善の利益となるように行動しなければなりません。

後見人を選ぶ際には、ご本人との信頼関係が最も重要です。候補者となりうる人は様々です。配偶者や子供、兄弟姉妹といった親族が選ばれるケースが多いですが、親戚や古くからの友人、あるいは専門家である弁護士や司法書士などに依頼することもできます。

誰を選ぶにしても、ご本人の財産を適切に管理できる能力があるか、誠実で責任感の強い人かどうかを見極める必要があります。金銭感覚がしっかりしているか、時間にルーズではないか、秘密を守れる人かといった点も判断材料となります。また、後見人自身が高齢であったり、健康状態に不安がある場合は、長期間にわたって役割を果たせるかどうかも考慮する必要があります。

後見人には、ご本人の生活状況を把握し、必要な支援を提供する役割もあります。介護が必要になった場合、適切な介護サービスを探したり、施設への入所手続きを行ったりする必要もあるでしょう。そのため、介護や福祉に関する知識や経験があればさらに安心です。

後見人候補となる人とは、後見制度の内容や役割について十分に話し合い、ご本人の希望や考えを共有しておくことが大切です。将来、安心して生活を任せられる人を選ぶことが、任意後見制度を有効に活用するための鍵となります。

| 後見人の役割 | 選ぶ際のポイント |

|---|---|

|

|

開始時期の決定

任意後見契約は、将来、自分の判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ信頼できる人を選んで後見人になってもらうための契約です。しかし、この契約を結んだだけでは、すぐに後見制度が開始されるわけではありません。後見が実際に始まるのは、本人の判断能力が不十分になったと家庭裁判所が認めた時からです。

では、どのようにして判断能力の程度を判断するのでしょうか。多くの場合、医師の診断書が重要な資料となります。診断書には、本人の現在の認知機能の状態や、日常生活を送る上での支障の有無などが詳細に記されます。家庭裁判所は、この診断書の内容を慎重に検討し、本人が財産管理や日常生活上の重要な決定を自分自身で行うことが難しい状態かどうかを判断します。

後見開始の時期については、契約時に具体的に定めることも可能です。例えば、「認知症と診断された時」や「特定の病状になった時」などといった条件を設定することができます。しかし、人の状態は常に変化するものです。契約時に定めた条件に当てはまらなくても、予期せぬ病気や事故によって判断能力が低下する可能性も考えられます。そのため、柔軟に対応できるよう、具体的な開始時期を定めずに、将来の状況に応じて家庭裁判所が判断するケースが多いです。

後見が開始されると、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は、後見人が適切に職務を遂行しているか、本人の利益を守っているかなどを監督する役割を担います。後見監督人による監督体制があることで、本人は安心して生活を送ることができ、また、家族も安心して本人のことを任せられるようになります。このように、適切な時期に後見が開始されることは、本人と家族にとって非常に重要です。

制度のメリット

任意後見制度を使う一番の利点は、将来への心配をなくし、穏やかな暮らしを送れるようにするところです。判断力が弱まっても、信頼できる後見人があなたの気持ちを汲み取りながら、暮らし向きや財産の管理をしてくれるので、心労を軽くすることができます。また、ご家族の負担を軽くすることもできます。家族が後見人になる場合でも、契約事項がはっきりしているので、もめごとを事前に防ぎ、スムーズな支えを実現できます。

例えば、認知症の初期段階で任意後見契約を結んでおけば、判断能力が低下した後に財産を適切に管理してもらうことができます。預貯金の出し入れや不動産の管理など、日常生活に必要な手続きを滞りなく行うことができます。また、介護サービスの利用契約や医療に関する同意なども、後見人が本人の意思を尊重して適切に行うことができます。

さらに、任意後見制度は、あなたの希望に合わせて柔軟に対応できる制度です。契約内容を自由に決められるので、それぞれの状態に合わせた細やかな支えを受けられます。例えば、趣味の活動費や旅行費用など、自分の好きなことに使うお金を確保しておくことも可能です。また、介護施設への入居や医療に関する希望などを後見人に伝え、将来の生活設計を具体的に決めておくことができます。

このように、自分らしい生活を続けていくために、任意後見制度は有効な方法となります。将来の不安を取り除き、安心して生活を送りたい方は、任意後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。家族に迷惑をかけたくない、自分の意思を尊重してほしいという方も、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 将来への安心 | 信頼できる後見人が暮らし向きや財産の管理をしてくれるので、心労が軽くなり、穏やかな暮らしを送れる。 |

| 家族の負担軽減 | 契約事項がはっきりしているので、家族間のトラブルを避け、スムーズな支援が可能。 |

| 適切な財産管理 | 判断能力が低下した後も、預貯金の出し入れや不動産の管理など、日常生活に必要な手続きを滞りなく行える。 |

| 介護・医療のサポート | 介護サービスの利用契約や医療に関する同意なども、後見人が本人の意思を尊重して適切に行う。 |

| 柔軟な対応 | 契約内容を自由に決められるため、趣味や旅行など、自分の好きなことにお金を使えるようにすることも可能。介護施設への入居や医療に関する希望も伝えられる。 |

| 自分らしい生活の継続 | 将来の不安がなく、安心して自分らしい生活を送ることができる。 |

費用と手続き

任意後見制度を使うには、お金と段取りが必要です。お金の面では、公正証書を作る費用、登録免許税、後見監督人へのお礼などがかかります。これらの金額は、契約の内容や後見人を選ぶ人によって変わってきます。

段取りとしては、公証役場で契約を結び、家庭裁判所に申し立てを行います。これらの手続きは難しい場合もあるので、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが良いでしょう。専門家に頼めば、手続きがスムーズに進み、自分に合った契約内容を作る助けになります。

公正証書を作る費用は、財産の評価額によって変わってきますが、数万円から数十万円程度かかることが多いです。また、登録免許税は数百円程度です。後見監督人へのお礼は、後見人が行う業務の内容や時間によって異なり、年間数万円から数十万円程度が相場です。これらの費用とは別に、専門家に相談する場合には、相談料や報酬などがかかります。

家庭裁判所への申し立てに必要な書類は、任意後見契約書、申立書、戸籍謄本などです。後見人が親族でない場合には、身分証明書なども必要になります。これらの書類を揃えて、家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は、申立ての内容を審査し、問題がなければ任意後見監督人を選任します。

費用や手続きについて、前もってきちんと知っておくことが大切です。そうすれば、安心して制度を使うことができます。制度の利用を考えている方は、専門家に相談して、詳しい説明を受けることをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 費用 |

|

| 段取り |

|

| 必要書類 |

|

| その他 |

|