将来に備える任意後見制度

介護を学びたい

先生、「任意後見人」って、どういう人のことを言うんですか?なんか難しくてよくわからないんです。

介護の研究家

そうだね、少し難しい言葉だよね。簡単に言うと、まだしっかりしているうちに、将来もし自分の判断能力が弱くなったときのために、あらかじめ財産管理や生活の世話などを頼んでおく人のことを「任意後見人」と言うんだよ。

介護を学びたい

なるほど。ということは、まだ元気なうちに準備しておくってことですね。例えば、どんな人を頼むんですか?

介護の研究家

そうだね。家族や信頼できる友人、弁護士さん、司法書士さんなど、誰でも頼むことができるよ。誰に頼むかは自分で決めて、公正証書で契約しておくんだ。そうすることで、もしもの時に自分の希望通りに生活を守ってもらえるんだよ。

任意後見人とは。

「介護」(日常生活の世話)と「介助」(日常生活動作のサポート)について説明します。ここでは、判断能力がしっかりしているうちに、将来もし判断能力が衰えてきたときのために、財産管理や身の回りの世話などを家族や他の人に頼んでおく制度である成年後見制度の『任意後見人』について説明します。

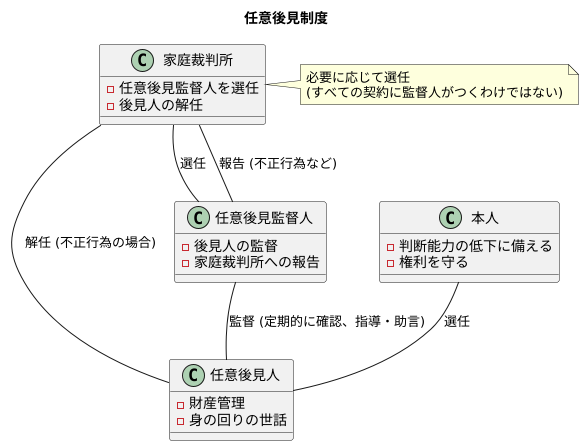

任意後見制度とは

任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になったときのために、前もって自分で選んだ人に自分の財産管理や身の回りの世話などを頼んでおくことができる制度です。公正証書という正式な書類で契約を結ぶことで、将来の不安に備えることができます。

自分の判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる家族や法律の専門家などに後見の仕事をお願いしておくことで、安心して日々の生活を送ることができます。将来、もしものことがあっても、自分の意思に基づいて生活や財産を守ってもらえるという安心感が得られます。

この任意後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所で選ばれる法定後見制度とは違います。任意後見制度は、本人の意思を尊重した柔軟な対応ができるという大きな特徴があります。例えば、自分の財産の使い道について細かく指示を出したり、どのような医療を受けたいかなどを具体的に決めておくことができます。

法定後見制度では、家庭裁判所が選んだ後見人が本人のために必要なことを判断しますが、任意後見制度では、本人が前もって決めた内容に従って後見人が行動します。そのため、自分の望む生活を続けやすくなるという利点があります。

また、任意後見契約は公正証書という信頼性の高い書類で作成されるため、将来、家族間でトラブルになることを防ぐ効果も期待できます。誰に後見を頼むか、どのようなことをしてほしいかを明確に記録しておくことで、後々の争いを避けることができるのです。

任意後見制度を使うことで、将来の生活設計をしっかりと立て、安心して暮らすための準備を整えることができます。元気なうちに将来のことを考えておくことで、自分らしい生活を守り、穏やかな老後を送るための一助となるでしょう。

| 制度名 | 任意後見制度 | 法定後見制度 |

|---|---|---|

| 後見人の決定 | 判断能力のあるうちに、 自分で後見人を選ぶ |

判断能力が低下した後に、 家庭裁判所が後見人を選ぶ |

| 対応 | 本人の意思を尊重した柔軟な対応 | 本人のために必要なことを後見人が判断 |

| 契約方法 | 公正証書による契約 | 裁判所による審判 |

| メリット |

|

任意後見契約の内容

任意後見契約は、将来、判断能力が十分ではなくなったときのために、あらかじめ自分の代わりに財産管理や生活に関する事務を行う人(任意後見人)を決めておく契約です。この契約によって、自分の望む生活を守り、安心して暮らせるように準備することができます。

契約では、どのような事務を後見人に委任するかを具体的に定めます。例えば、預貯金の出し入れや管理、不動産の売買、介護サービスの利用契約、医療行為への同意など、日常生活に関わる様々な事務を契約内容に含めることができます。

契約内容は、本人の希望に合わせて自由に決めることができます。将来どのような生活を送りたいかを具体的に考え、必要な事項を契約に盛り込むことが大切です。例えば、住み慣れた家で最期まで過ごしたい、趣味を続けたいといった希望があれば、それを実現するために必要な支援やサービスを契約に明記することができます。

後見人を選ぶ際には、信頼できる家族や友人、専門家など、自分の意思を尊重し、適切な対応をしてくれる人を選ぶことが重要です。また、後見人には、定期的に自分の生活状況や財産の状況を報告する義務を設けることもできます。これにより、後見事務が適切に行われているかを確認し、安心して生活を任せることができます。

契約内容を明確にしておくことで、後見人が適切な事務を行い、本人の利益を守ることができます。また、将来の状況変化に対応できるように、契約内容を変更する手続きも定めておくことが望ましいです。例えば、病気の進行や家族の状況変化などにより、当初の契約内容では対応できなくなる場合に備えて、変更手続きをあらかじめ決めておくことで、スムーズに必要な対応をすることができます。

このように、任意後見契約は、将来の生活設計を綿密に行うための大切な手段となります。判断能力が低下する前に、将来の不安を解消し、安心して生活を送るために、任意後見契約を検討してみるのも良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 将来、判断能力が十分ではなくなったときのために、あらかじめ自分の代わりに財産管理や生活に関する事務を行う人(任意後見人)を決めておく契約 |

| 契約内容の例 | 預貯金の出し入れや管理、不動産の売買、介護サービスの利用契約、医療行為への同意など |

| 契約の自由度 | 本人の希望に合わせて自由に決定可能。将来どのような生活を送りたいかを具体的に考え、必要な事項を契約に盛り込む。 |

| 後見人の選定 | 信頼できる家族や友人、専門家など、自分の意思を尊重し、適切な対応をしてくれる人を選ぶ。 |

| 後見人の義務 | 定期的に本人の生活状況や財産の状況を報告する義務を設けることができる。 |

| 契約内容の変更 | 将来の状況変化に対応できるように、契約内容を変更する手続きも定めておくことが望ましい。 |

| 任意後見契約の意義 | 将来の生活設計を綿密に行うための大切な手段。将来の不安を解消し、安心して生活を送るために役立つ。 |

任意後見監督人の役割

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人に自分の財産管理や身上監護をしてもらうための制度です。この制度では、選んだ人を任意後見人といい、財産管理や身の回りの世話などを行います。しかし、任意後見人が不適切な行動をとる可能性もゼロではありません。それを防ぐために、任意後見監督人という役割が設けられています。

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。後見人が適切に職務を遂行しているかを監督するのが主な役割です。具体的には、後見人が本人のために適切に財産を管理しているか、本人の意向を尊重した生活支援を行っているかなどを定期的に確認します。そして、必要に応じて後見人に指導や助言を行います。例えば、後見人が本人の財産を私的に流用している疑いがあれば、厳重に注意し、改善を求めます。また、本人の希望に反した施設入所を無理強いしているような場合も、本人の意向を尊重するように指導します。

さらに、任意後見監督人には、後見人の不正行為などを見つけた場合、家庭裁判所に報告する義務があります。例えば、後見人が本人の財産を不正に処分した場合や、本人に虐待など不適切な行為を行った場合は、速やかに家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所は報告を受けて調査を行い、必要に応じて後見人を解任することもあります。このように、任意後見監督人は本人の権利を守るとともに、任意後見制度が正しく運用されるように見守る重要な役割を担っています。

ただし、すべての任意後見契約に監督人がつくわけではありません。本人の財産状況や人間関係、後見人となる人の信頼性などを考慮し、家庭裁判所が必要と判断した場合に選任されます。監督人がいることで、後見人に対する監視の目が強化され、より安心して任意後見制度を利用することができます。

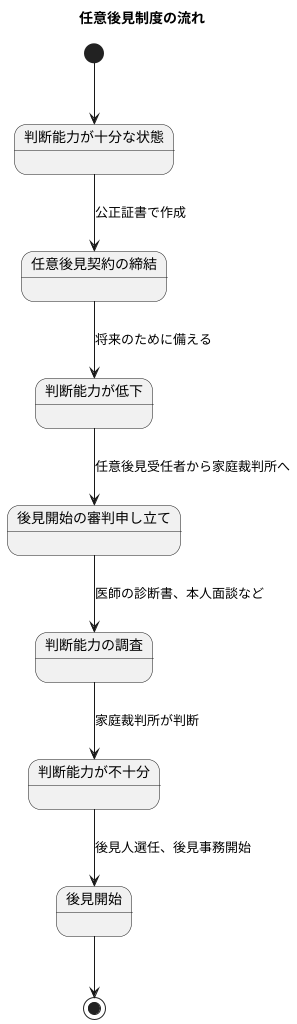

任意後見開始の時期

任意後見契約は、将来、判断能力が低下した際に備え、あらかじめ自分の信頼できる人(任意後見人)に自分の生活や財産を管理してもらうための契約です。しかし、この契約を結んだだけでは、後見人はすぐに後見事務を始めることはできません。

後見事務が開始されるのは、本人の判断能力が不十分になったと家庭裁判所が認めた時からです。具体的には、任意後見契約を公正証書で作成した後、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見受任者(将来の後見人となる者)が家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。

家庭裁判所は、医師の診断書や本人との面談など様々な情報を基に、本人の判断能力の程度を慎重に調べます。日常生活を送る上で必要な判断を自分で適切に行えるか、財産を管理する上で必要な判断を自分で適切に行えるかなど、様々な観点から判断能力が評価されます。

そして、家庭裁判所が本人の判断能力が不十分であると判断した場合、任意後見契約に基づき、後見人が正式に選任され、後見事務が開始されます。後見人は、契約で定められた範囲内で、本人の生活や財産を管理し、本人を支援します。

任意後見契約を結んだ時点では、本人はまだ判断能力が十分であるとみなされます。そのため、自分の生活や財産は自分で管理することができます。任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて準備しておく制度です。本人の判断能力が不十分になった時点で初めて後見事務が開始されるという点をしっかりと理解しておくことが大切です。

このように、任意後見制度は、本人の意思を尊重しつつ、将来の安心を確保するための制度と言えるでしょう。

費用について

身元保証を将来に備えて任意後見制度を設けるには、いくらかお金が必要となります。まず、公正証書として任意後見契約を結ぶ際、証書を作る役場である公証役場へ手数料を支払う必要があります。この手数料は、契約内容の複雑さや管理する財産の大きさによって変わってきます。

次に、後見人が正式に選ばれた後は、後見人へのお礼として報酬を支払う必要があります。報酬額は、後見人が行う事務作業の内容や、どの程度の負担をかけているかによって決められます。例えば、日常的な買い物や通院の付き添いといった簡単な事務作業であれば報酬は少額になりますが、財産管理や重要な契約手続きなど複雑な事務作業が多ければ報酬は高額になります。また、後見人の仕事内容が多ければ負担も大きくなるため、その分報酬も増えることになります。

さらに、後見人の行動が適切かどうかをチェックする後見監督人が選ばれた場合は、その監督人にも報酬を支払う必要があります。後見監督人は、後見人がきちんと仕事をしているか、被後見人の利益を損なっていないかなどを監視する役割を担います。

これらの費用負担については、誰に後見人を頼むかを決める際に、前もってよく話し合い、お互いに納得した上で決めておくことが大切です。もし費用について不明な点があれば、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。任意後見制度は、将来の生活の安心材料になりますが、制度利用にあたって必要となる費用についても、前もってきちんと把握しておくことが重要です。将来の不安を取り除き、安心して生活を送るためにも、任意後見制度の費用についてしっかりと理解しておきましょう。

| 費用項目 | 内容 | 金額 |

|---|---|---|

| 公証役場手数料 | 任意後見契約の公正証書作成費用 | 契約内容や財産の大きさによって変動 |

| 後見人報酬 | 後見人の事務作業に対する報酬 | 事務作業の内容・負担によって変動 (例: 日常的な買い物や通院付き添いは少額、財産管理や重要な契約手続きは高額) |

| 後見監督人報酬 | 後見監督人の監視業務に対する報酬 | 発生する場合あり |