人生の最終章:QODを考える

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いは分かりますが、『QOD』ってどういう意味ですか? 最近、耳にするようになったのですが、よく理解できていなくて…

介護の研究家

良い質問だね。『QOD』はQuality of Deathの略で、日本語では『死の質』と訳されます。人生の最期、つまり終末期における、穏やかで質の高い死を迎えるための考え方や取り組み全般を指しているんだよ。

介護を学びたい

『死の質』ですか…確かに、ただ生きているだけではなく、最期まで自分らしく、穏やかに過ごしたいですよね。具体的にはどのようなことを目指すのでしょうか?

介護の研究家

そうだね。苦痛を和らげること、自分らしい生活を続けること、大切な人と過ごす時間を持つこと、精神的な安らぎを得ることなど、その人にとって何が大切かを最期まで尊重することが大切なんだ。尊厳死や安楽死とも関連した考え方だけど、もう少し広い概念と考えていいよ。

QODとは。

「お世話をさせていただくこと」や「お手伝いをすること」に関連した言葉である『QOD』(Quality of Deathの略語。つまり、良い終わり方、質の高い最期、尊厳ある死。いずれにしても、人生の最後の時期を穏やかに過ごすための考え方)について

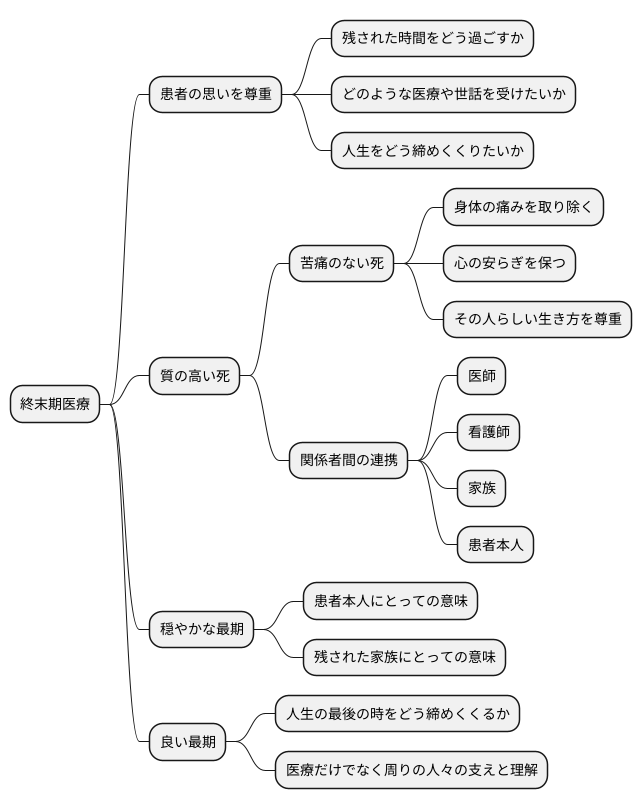

終末期医療の目標

人生の終わりが近づいた時、ただひたすら寿命を延ばすことだけが大切なわけではありません。残された時間をどのように過ごすか、どのような医療や世話を受けたいか、人生の締めくくりをどのようにしたいか、これらは人それぞれ異なる大切な願いです。終末期医療では、このような患者さんの思いを何よりも尊重しなければなりません。

良い最期を迎えるためには、質の高い死、つまり苦痛のない死を目指します。これは、体の痛みを取り除くことだけを意味するのではなく、心の安らぎを保ち、その人らしい生き方を尊重することを含みます。そのためには、医師や看護師などの医療に携わる人たち、家族、そして患者さん本人が、お互いを理解し、支え合う関係を築くことが欠かせません。

穏やかな最期を迎えることは、患者さん本人にとってはもちろん、残された家族にとっても大きな意味を持ちます。深い悲しみの中でも、最愛の人が安らかに息を引き取れたという事実は、前向きに生きていく力となるからです。

医療の進歩によって、寿命を延ばすための様々な治療が可能になりました。しかし、それと同時に、人生の最終段階をどう過ごすか、より深く考える必要が出てきました。良い最期を迎えるということは、ただ死を迎えるのではなく、人生の最後の時をどのように締めくくるかを考える、大切な視点を与えてくれるのです。人生の最期まで、その人らしく生きられるように、医療だけでなく、周りの人々の支えと理解が不可欠です。患者さんの思いを尊重し、共に最期の時を歩むことが、終末期医療において何よりも大切と言えるでしょう。

QODを実現するために

人生の最期をどう迎えるか、それは誰もが避けては通れない大切な問題です。望ましい人生の最終段階(QOD)を実現するためには、まず患者さん本人の意思を尊重することが何よりも重要です。どのような医療やケアを受けたいのか、どこで最期を迎えたいのか、誰に看取られたいのかなど、具体的な希望を周りの人に伝えておくことが大切です。

しかし、病気が進んでいくと、話すことや考えることが難しくなることもあります。精神的なつらさで、自分の気持ちを伝えることが難しくなる場合もあります。このような状況に備えて、元気なうちに家族や信頼できる人と十分に話し合っておくことが大切です。話し合った内容を記録に残しておくことも有効です。

また、人生会議(アドバンス・ケア・プランニングACP)も有効な手段です。人生会議とは、将来の医療やケアについて、患者さんと医療従事者、家族などが話し合い、考えを共有する場です。人生会議を通して、患者さんの価値観や希望を理解し、共有することで、より望ましい最期を実現できる可能性が高まります。

さらに、望ましい人生の最終段階の実現は、医療従事者だけの問題ではありません。社会全体で考えていくべき大切な課題です。望ましい人生の最終段階に関する正しい知識を広め、誰もが安心して最期を迎えられるような社会を作っていく必要があります。高齢化が進む現代社会において、人生の最期をどのように迎えるかを考えることは、ますます重要になってきています。周りの人と話し合い、自分の考えを整理しておくことで、より穏やかな最期を迎えることができるでしょう。

| 望ましい人生の最終段階(QOD)実現のためのポイント |

|---|

| 患者本人の意思の尊重 (医療、ケア、場所、看取り) |

| 事前の意思表示の重要性 (病気の進行に備え、家族等と話し合い、記録) |

| 人生会議(ACP)の活用 (医療従事者、家族等と話し合い、考えの共有) |

| 社会全体での取り組みの必要性 (正しい知識の普及、安心して最期を迎えられる社会づくり) |

| 高齢化社会における重要性の高まり |

多様な価値観への理解

人生の最終段階における望ましい生き方、過ごし方、いわゆる『人生の最終段階におけるケア』については、人によって考え方が大きく異なります。痛みや苦しみがない状態を何よりも大切に考える人もいれば、家族や大切な人々と過ごす時間を最も重視する人もいます。また、住み慣れた家で最期を迎えたいと願う人もいれば、病院などの医療機関で安心して過ごしたいと考える人もいるでしょう。人生の最終段階におけるケアは、画一的なものではなく、一人一人異なる価値観や人生観に基づいて、それぞれが決めるべき大切な事柄です。

そのため、周りの人たちは、それぞれの考え方を尊重し、理解することが重要です。たとえ自分とは異なる考え方であっても、頭ごなしに否定するのではなく、なぜそのように考えるのか、その背景にある思いや気持ちに寄り添う姿勢が必要です。時に、安楽死や尊厳死といった難しい問題と関連して議論されることもありますが、人生の最終段階におけるケアは、単にどのような形で死を迎えるかということだけでなく、残された時間をどのように充実させるかという、より広い概念です。

患者さんだけでなく、家族や医療従事者も一緒になって考え、話し合うことで、それぞれの状況に合った最善の形を見つけることができるでしょう。人生の最終段階におけるケアについて考える際には、様々な価値観があることを認め、互いに尊重し合うことが何よりも大切です。多様な価値観を認め、尊重し合う土台があってこそ、より良い人生の最終段階におけるケアを実現できるのです。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 人生の最終段階におけるケアの多様性 | 人によって望ましい生き方や過ごし方は大きく異なる。痛みや苦しみのない状態、家族との時間、住み慣れた場所、医療機関での安心など、様々な価値観が存在する。 |

| 個々の価値観の尊重 |

他者の考え方を尊重し、理解することが重要。異なる考え方であっても、頭ごなしに否定せず、背景にある思いや気持ちに寄り添う必要がある。 |

| 人生の最終段階におけるケアの広義の意味 | 単に死を迎える形だけでなく、残された時間をどのように充実させるかという、より広い概念。 |

| 関係者間の協力 | 患者、家族、医療従事者が共に考え、話し合うことで、それぞれの状況に合った最善の形を見つけることができる。 |

| 多様性の尊重 | 様々な価値観を認め、互いに尊重し合うことがより良いケア実現の土台となる。 |

家族との対話

人生の最期を迎える時期には、家族との話し合いを持つことがとても大切です。患者さん本人にとってどのような最期を迎えたいか、どのような形で支えてほしいのかを伝える場であると同時に、残された家族の気持ちや不安を分かち合うことで、互いの理解を深める機会にもなります。人生の最期の過ごし方について考えることは、患者さん本人にとって大切なテーマであるだけでなく、残される家族にとっても深い意味を持ちます。

愛する人がどのような最期を迎えたいのか、どのように支えてほしいのかを理解することは、家族の心の負担を軽くし、穏やかな気持ちで見送ることに繋がります。しかし、死について話し合うことは、容易ではない場合もあります。感情的になりやすく、落ち着いて話し合うことが難しいと感じることもあるでしょう。そのような時には、医師や看護師、相談窓口などの専門家の助言を得ながら、話し合いを進める方法もあります。第三者の力を借りることで、客観的な視点を取り入れ、よりスムーズなコミュニケーションを図ることができます。

大切なことは、お互いの気持ちを尊重し、率直に話し合うことです。患者さんの希望を丁寧に聞き、家族の不安や疑問にも耳を傾けることで、最期の時間をより穏やかに、そして有意義に過ごすことができるはずです。具体的な希望を伝えることだけでなく、感謝の気持ちや愛情を伝えることも、大切な思い出となります。人生の最終段階における家族との対話は、単なる情報共有の場ではなく、心の繋がりを再確認し、互いを支え合う貴重な時間となるのです。話し合いを通して、最期の時間をどのように過ごしたいのか、どのような医療やケアを希望するのか、そして、残された家族に何を伝えたいのかを共有することで、悔いのない最期を迎えるためのかけがえのない一歩を踏み出せるでしょう。

| テーマ | 重要性 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 人生の最期における家族との話し合い |

|

|

医療者との連携

望ましい最期を迎えるためには、医療関係者との協力が欠かせません。医師や看護師だけでなく、様々な専門家と力を合わせることで、患者さんの体と心の両面に合わせた世話をすることができます。患者さんの願いや大切にしていることを医療チーム全体に伝えることで、より望ましい最期に近づくことができるでしょう。

患者さんや家族は、医療関係者から病気の状態や治療の選び方、望ましい最期についての説明を受けることで、より良い判断をすることができます。望ましい最期を迎えるという考え方は、医療技術が進むと同時に、医療における倫理の大切さを改めて考えさせてくれます。

医療関係者は、常に患者さんの尊厳と権利を重んじ、最善の世話をするよう努めなければなりません。そのためにも、患者さんや家族との信頼を築き、望ましい最期について共通の理解を持つことが重要です。

医療関係者、患者さん、そして家族が一つになって、望ましい最期の実現に向けて共に歩んでいくことが大切です。例えば、病状説明の場には、患者さんだけでなく、家族も同席できるように配慮することで、情報共有をスムーズに行うことができます。また、定期的な面談の機会を設けることで、患者さんの状態の変化や希望に合わせたケアを提供することができます。さらに、患者さんの希望を尊重しながら、痛みや苦痛を和らげる緩和ケアを提供することで、穏やかな時間を過ごすことができるよう支援することも重要です。医療関係者と患者さん、そして家族が互いに協力し合うことで、より良い最期を迎えることができるでしょう。

社会全体の意識改革

人生の最終段階における医療やケアのあり方、つまり終末期医療は、もはや個人や家族だけの問題ではありません。超高齢社会を迎えた今、社会全体で向き合い、支え合うべき大切な課題となっています。人生の終わりをどう迎えるか、どのような医療やケアを望むのか。これは誰にとっても避けて通れない問題であり、「人生の質(クオリティ・オブ・ライフ)」を考える上で非常に重要です。

そのためには、終末期医療に関する正しい知識を、もっと多くの人々に知ってもらう必要があります。誤解や偏見を取り除き、誰もが安心して最期を迎えられる社会を目指していくことが大切です。具体的には、学校教育の中で終末期医療について学ぶ機会を設けたり、地域で講演会や勉強会を開催したりするなど、様々な啓発活動を通して人々の意識を高めていく必要があります。

また、制度やサービスの充実も欠かせません。自宅で最期を迎えたいと願う人が増えている中、在宅医療や訪問看護、緩和ケアなどの体制強化は急務です。さらに、終末期医療に関する様々な悩みに対応できる相談窓口の設置や、専門職による相談支援体制の整備も重要です。

終末期医療とは、ただ死を迎えるだけの問題ではありません。人生の最終段階をどのように生きるか、どのような価値観を大切にするのか、残された時間をどう過ごすのか、といった生き方そのものに関わる重要な問題です。社会全体でこの問題について考え、共に支え合う仕組みをつくることで、誰もが穏やかに最期を迎えられる、より良い社会を築いていけるはずです。

| テーマ | 要点 |

|---|---|

| 終末期医療の重要性 | 人生の質(QOL)を考える上で非常に重要であり、個人や家族だけでなく社会全体で向き合うべき課題。 |

| 知識の普及 | 終末期医療に関する正しい知識を普及させ、誤解や偏見を取り除くことで、誰もが安心して最期を迎えられる社会を目指す。学校教育や地域での啓発活動を通して人々の意識を高める。 |

| 制度・サービスの充実 | 在宅医療、訪問看護、緩和ケアなどの体制強化。相談窓口の設置や専門職による相談支援体制の整備。 |

| 終末期医療の本質 | 単に死を迎えるだけの問題ではなく、人生の最終段階をどう生きるか、どう過ごすのかといった生き方そのものに関わる問題。社会全体で考え、支え合う仕組みをつくることが重要。 |