平穏死を考える:自然な最期を迎えるために

介護を学びたい

先生、「平穏死」ってよく聞くんですけど、具体的にどういう意味ですか?

介護の研究家

いい質問だね。平穏死とは、家で、あるいは施設で最期を迎える人が、延命のための治療は行わずに、自然のままに亡くなることだよ。つまり、老衰や自然死と同じ意味と考えていいんだよ。

介護を学びたい

じゃあ、延命治療をしないっていうことは、何もせずに、ただ死を待つってことですか?

介護の研究家

そうじゃないよ。延命治療はしないけれど、苦痛を取り除いたり、生活の質を上げるためのケアは続けるんだよ。例えば、痛み止めを使ったり、気持ちよく過ごせるように環境を整えたりするんだ。だから、ただ死を待つのではなく、安らかに最期を迎えるためのケアをするってことなんだ。

平穏死とは。

『穏やかな死』という言葉について説明します。『穏やかな死』とは、家で、あるいは施設で最期を迎える時期にある人に対し、寿命を延ばすための治療は行わずに、自然のままに安らかに最期を迎えることを指します。老衰や自然死と同じ意味です。これは『介護』(高齢者や障害者などが自立した生活を送れるよう、食事、入浴、排泄などの日常生活の世話をすること)や『介助』(高齢者や障害者などが、一人でできないことを手伝うこと。例えば、階段の上り下りや、着替えの手伝いなど)に関連した用語です。

平穏死とは何か

「平穏死」とは、人生の終わりが近い方が、延命のための医療行為を受けずに、穏やかで自然な死を迎えることです。 苦痛を取り除いたり和らげたりする医療行為は続けられますが、人工的に寿命を延ばすための医療行為は行いません。これは、人生の最後の時間を自分らしく、尊厳を保ちながら過ごすための選択肢の一つです。

平穏死と混同されやすい言葉に「安楽死」がありますが、この二つは大きく異なります。 安楽死は、苦痛を取り除くため、あるいは耐え難い苦痛から解放するために、人の命を積極的に終わらせる行為です。一方、平穏死は自然の経過に任せ、穏やかな死を迎えることを目的としています。つまり、平穏死はあくまで自然死であり、人の命を人為的に終わらせる安楽死とは全く異なる概念です。

平穏死を選択することは、決して死を望んでいるとか、命を軽視しているということではありません。むしろ、残された時間を大切に、悔いのないように生き抜くための選択と言えます。例えば、延命治療によって肉体的、精神的な苦痛が長引くよりも、その時間を家族との大切な触れ合いや、やり残したことに費やすことを選ぶ方もいます。平穏死は、人生の最終段階において、どのように過ごしたいかを自ら選択し、自分らしい最期を迎えるための権利と言えるでしょう。

平穏死を選択する際には、家族や医療関係者との十分な話し合いが不可欠です。どのような医療行為を受けたいか、どのような最期を迎えたいかなど、自分の希望を明確に伝えることが重要です。また、家族や医療関係者は、本人の意思を尊重し、最善のサポートを提供する必要があります。平穏死は、本人の意思を尊重し、尊厳ある最期を支えるための大切な考え方です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 平穏死とは | 人生の終わりが近い方が、延命のための医療行為を受けずに、穏やかで自然な死を迎えること。苦痛を取り除いたり和らげたりする医療行為は続けられる。 |

| 平穏死と安楽死の違い | 安楽死は苦痛を取り除くため、人の命を積極的に終わらせる行為。平穏死は自然の経過に任せ、穏やかな死を迎えることを目的とする。 |

| 平穏死の目的 | 残された時間を大切に、悔いのないように生き抜くための選択。人生の最終段階において、どのように過ごしたいかを自ら選択し、自分らしい最期を迎えるための権利。 |

| 平穏死を選択する際の注意点 | 家族や医療関係者との十分な話し合いが不可欠。どのような医療行為を受けたいか、どのような最期を迎えたいかなど、自分の希望を明確に伝えることが重要。 |

| 平穏死の本質 | 本人の意思を尊重し、尊厳ある最期を支えるための大切な考え方。 |

平穏死を選択する理由

人生の最終段階をどのように過ごすかは、人それぞれ異なる選択です。人生を少しでも長く続けたいと望み、あらゆる医療技術を駆使して延命治療を選択する人もいれば、自然の成り行きに身を任せ、穏やかな最期を迎えたいと願う人もいます。そして、その選択肢の一つとして、近年注目を集めているのが平穏死です。平穏死とは、過度な延命治療を避け、自然な経過の中で穏やかに最期を迎えることを指します。

平穏死を選択する理由は人それぞれですが、共通して挙げられるのは延命治療に伴う肉体的、精神的な苦痛から逃れたいという強い思いです。延命治療は、時に体に大きな負担をかけ、患者にとって耐え難い苦痛を伴うことがあります。人工呼吸器や点滴に繋がれ、自由に体を動かすことも、食べたいものを口にすることもできない状態が続くことは、想像以上の苦しみを生む可能性があります。また、意識がはっきりしている状態で、自らの衰弱していく姿を目の当たりにすることは、精神的にも大きな負担となります。

自分らしい最期を迎えたいという思いも、平穏死を選択する大きな理由の一つです。人生の締めくくりを、自分らしく、穏やかに過ごしたいと考えることは自然なことです。病院のベッドの上ではなく、住み慣れた自宅で、家族に見守られながら最期を迎えたいと願う人も少なくありません。また、残された家族に負担をかけたくないという思いから平穏死を選ぶ人もいます。長期間にわたる介護や高額な医療費は、家族にとって大きな負担となる可能性があります。自らの死によって、家族に苦労をかけたくないという思いは、深い愛情の表れとも言えます。

いずれにしても、人生の最期をどのように迎えるかは、個人の意思が尊重されるべきです。周りの意見に左右されることなく、本人が納得のいく選択をすることが最も大切です。そのためには、平穏死について正しい知識を持ち、家族や医療関係者と十分に話し合うことが不可欠です。人生の最終段階における医療やケアについて、事前に話し合い、自分の意思を明確に伝えることで、より穏やかな最期を迎えることができるでしょう。

| 平穏死を選択する理由 | 詳細 |

|---|---|

| 延命治療に伴う肉体的、精神的な苦痛から逃れたい |

|

| 自分らしい最期を迎えたい |

|

| 残された家族に負担をかけたくない |

|

| その他 |

|

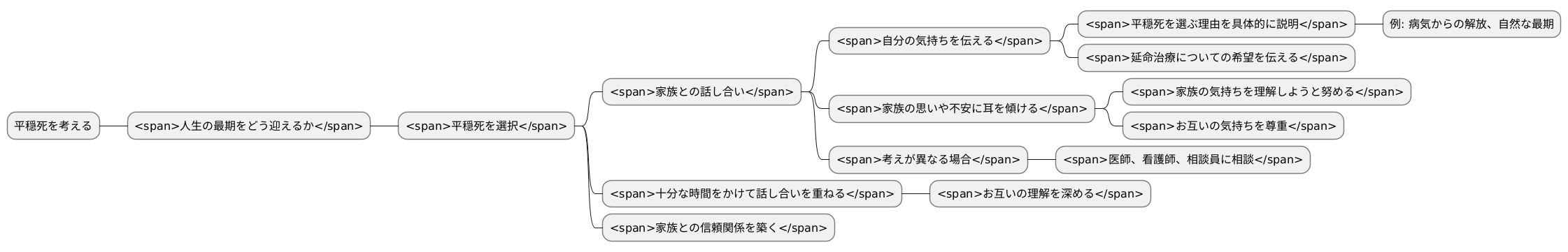

家族との話し合い

人生の最期をどのように迎えたいか、これはとても大切な問題です。そして、平穏死を選ぶという選択をした場合、家族との話し合いは欠かすことができません。自分自身はどう考えているのか、どのような希望を持っているのかを、しっかりと家族に伝えることが重要です。

自分の気持ちを伝える際には、なぜ平穏死を選びたいのか、その理由を具体的に説明することが大切です。例えば、病気による苦痛から解放されたい、自然な形で人生を終えたいなど、正直な気持ちを伝えましょう。また、延命治療についてどう考えているのか、どの程度の医療行為を望むのかなど、具体的な希望も伝えられると良いでしょう。

同時に、家族の思いや不安にも耳を傾けることが重要です。家族は、大切な人が苦しむ姿を見るのは辛いものです。平穏死という選択に不安を感じたり、反対する気持ちを持つ家族もいるかもしれません。ですから、家族の気持ちを理解しようと努め、それぞれの思いを受け止めることが大切です。なぜ不安に感じているのか、どう考えているのかを丁寧に聞き、お互いの気持ちを尊重しながら話し合いを進めることが大切です。

話し合いを進める中で、お互いの考えを理解することが難しい場合もあるでしょう。そのような時は、医師や看護師、または専門の相談員などに相談するのも一つの方法です。第三者の客観的な視点が入ることで、新たな気づきが得られたり、より良い方向へ進むことができるかもしれません。

十分な時間をかけて話し合いを重ね、お互いの理解を深めることで、穏やかな最期を迎えるための準備を進めることができます。平穏死という選択は、決して簡単なものではありません。しかし、家族との信頼関係を築き、しっかりと話し合うことで、最期の時間をより良いものにすることができるはずです。

法的、倫理的な側面

人が人生の終わりを迎えるにあたり、穏やかで苦痛のない最期を望むことは自然な感情です。このような願いから注目される「平穏死」は、法と倫理の両面から複雑な問題を孕んでいます。

日本では、延命のための医療行為を拒否する権利、すなわち尊厳死は法律で認められています。これは、自らの意思で不必要な延命措置を受けない自由を保障するものです。しかし、苦痛から逃れるため積極的に生命を縮める行為、すなわち積極的安楽死は法律で禁じられています。この点が、平穏死をめぐる議論を複雑にしている要因の一つです。

平穏死を望む場合、医療関係者と十分に話し合い、法的に認められた範囲内で対応することが不可欠です。具体的には、どの医療行為を望み、どの医療行為を望まないのかを明確に伝える必要があります。この意思表明は書面に残すことが望ましく、家族や信頼できる人に伝えることも大切です。また、変化する状況に応じて意思を変更できることも理解しておくべきです。

倫理的な観点からも、平穏死には様々な意見があります。個人の尊厳、自分自身で決定する権利は尊重されるべきです。同時に、家族の気持ちや、医療に携わる人たちの倫理観も考慮しなければなりません。平穏死という難しい問題に向き合う際には、様々な立場の人々の思いを尊重し、慎重に判断する必要があります。どのような選択をするにしても、本人の意思が最大限尊重されることが重要であり、そのためにも、日頃から自分の考えを周囲に伝えておくことが大切です。

平穏死は、単なる医学的な問題ではなく、個人の生き方、死に方に関わる深い問題です。社会全体で議論を深め、より良い対応を探っていく必要があります。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 平穏死の定義 | 穏やかで苦痛のない最期 |

| 尊厳死(合法) | 延命のための医療行為を拒否する権利 |

| 積極的安楽死(違法) | 苦痛から逃れるため積極的に生命を縮める行為 |

| 平穏死を望む場合の対応 |

|

| 倫理的観点 |

|

| 平穏死の性質 | 個人の生き方、死に方に関わる深い問題 |

医療従事者の役割

病状の進行や延命治療といった医療行為についてのメリット・デメリットを丁寧に説明し、患者さんが納得した上で治療方針を選択できるよう支援することは、医療従事者の大切な役目です。患者さんの自己決定権を尊重し、患者さんが望む医療が提供されるよう努めなければなりません。

終末期医療においては、患者さん自身がどのような医療を望んでいるのかを理解することが重要です。そのためには、患者さんと医療従事者との間で十分な話し合いの場を持つ必要があります。医療従事者は、患者さんの身体的苦痛だけでなく精神的な苦痛にも配慮し、患者さんの気持ちに寄り添った対応をしなければなりません。

患者さんのご家族も、大切な家族の最期をどのように迎えるか、難しい選択に直面し、精神的な負担を抱えている場合が多くあります。医療従事者は、患者さんのご家族に対しても、平穏死を含めた終末期医療に関する様々な選択肢について分かりやすく説明し、相談に乗るなど精神的な支えとなることが求められます。

医療従事者は、医師や看護師だけでなく、薬剤師、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカーなど様々な専門職種によって構成されています。それぞれの専門知識を生かし、多職種で連携を図ることで、患者さんやご家族にとってより良い医療の提供が可能となります。患者さんの身体面だけでなく、精神面、社会面も含めた全人的な支援体制を整えることで、患者さんとご家族が安心して終末期を過ごせるよう支えていくことが大切です。倫理的な側面にも配慮しながら、患者さんにとって最善の選択を支援していくことが医療従事者の責任です。

| 対象 | 医療従事者の役割 |

|---|---|

| 患者 |

|

| 患者家族 |

|

| 医療従事者全体 |

|

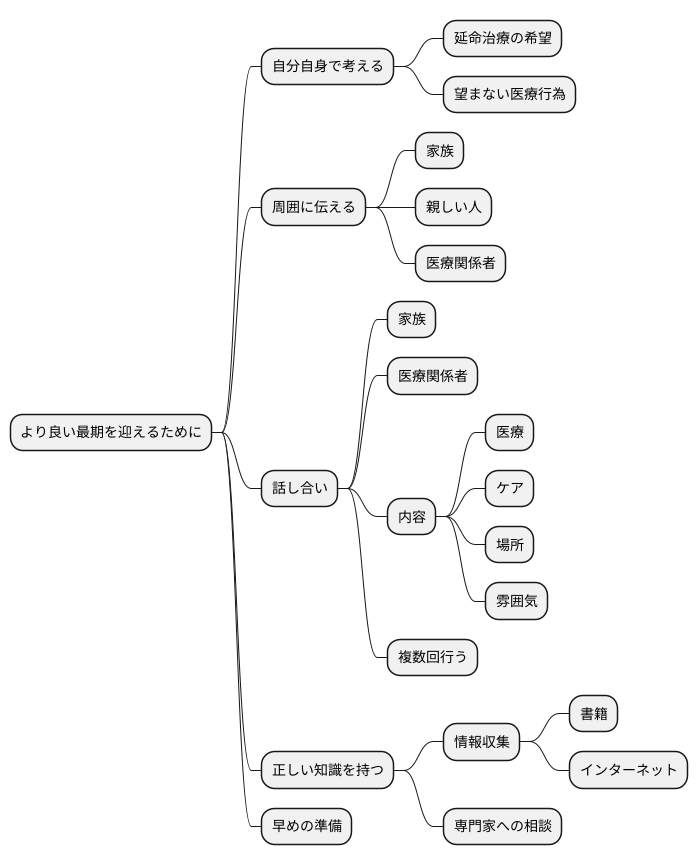

より良い最期を迎えるために

人生の終わりは、誰にとっても避けて通れない道です。そして、どのような最期を迎えるかは、その人にとって非常に大切な問題です。近年、「平穏死」という考え方が注目されています。これは、延命治療を望まず、自然な経過に任せて、苦痛を和らげながら穏やかに人生の幕を閉じたいという考え方です。

より良い最期を迎えるためには、まず自分自身はどういう最期を迎えたいのか、しっかりと考えることが重要です。延命治療を受けたいのか、受けたくないのか。もし受けたくない場合は、どのような医療行為を望まないのか。具体的なイメージを持つことで、いざという時に慌てずに済みます。そして、その考えを家族や親しい人、医療関係者に伝えておくことも大切です。自分の気持ちを伝えることで、周りの人はあなたの意思を尊重し、最期まで寄り添ってくれるでしょう。

家族や医療関係者との話し合いは、より良い最期を迎えるための重要な一歩です。どのような医療やケアを希望するのか、どこで最期を迎えたいのか、どのような雰囲気の中で過ごしたいのかなど、具体的な内容を話し合うことで、お互いの理解を深めることができます。話し合いは一度だけでなく、状況に応じて何度か行うことが望ましいです。また、平穏死に関する正しい知識を持つことも重要です。誤解や偏見に基づいた判断ではなく、正しい情報に基づいて、納得のいく選択をするために、書籍やインターネットなどで情報を集めたり、専門家に相談したりすることも考えてみましょう。

より良い最期を迎えるための準備は、早ければ早いほど良いでしょう。まだ若いから、元気だからと先延ばしにせず、今から少しずつ考えてみませんか。自分らしい最期を迎えることは、充実した人生を送る上で大切な要素の一つです。そして、それは周りの人々にとっても、大きな意味を持つことでしょう。