飲み込みづらさへの理解を深める

介護を学びたい

先生、「嚥下困難」って、よく聞く言葉ですが、実際にはどんな状態のことを言うのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。食べ物がうまく飲み込めなかったり、飲み込む時にむせてしまったり、飲み込んだものが食道でつかえてしまう状態のことを「嚥下困難」と言います。食事をするのが難しくなる状態のことですね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、食べ物が口から胃までスムーズに届かない状態のことですね。高齢者によくあるイメージですが、若い人でもなることはありますか?

介護の研究家

はい、その通りです。高齢者の方によく見られる症状ですが、病気やけがなどによって若い人でもなることがあります。また、「嚥下障害」と呼ばれることもあります。覚えておきましょう。

嚥下困難とは。

「介護」と「介助」について説明します。その中で、「飲み込みにくい」という問題を取り上げます。食べものや飲みものがうまく飲み込めない、むせてしまう、飲み込んだものが食道でつかえるといった状態を「飲み込みにくい」と言います。これは「えんげしょうがい」とも呼ばれます。

飲み込みの難しさとは

食べものや飲みものを口から胃に送ることを、飲み込みといいます。飲み込みは、口から食道、そして胃へと食べものや飲みものを運ぶ一連の複雑な過程です。この過程がうまくいかないと、飲み込みが難しくなる、つまり嚥下(えんげ)困難という状態になります。

私たちは普段、意識せずに飲み込んでいますが、実は舌、口蓋、咽頭、喉頭など、様々な器官が協調して働いています。食べものや飲みものを口に入れた後、舌を使って奥に送り込み、食塊と呼ばれるまとまった形にします。その後、食塊は咽頭を通って食道へと送られます。この時、喉頭蓋という部分が気管の入り口を塞ぎ、食べものや飲みものが気管に入らないようにしています。この複雑な一連の動作が、わずか数秒間で行われています。

嚥下困難になると、食べものや飲みものがスムーズに飲み込めなかったり、むせたりすることがあります。ひどい場合には、飲み込んだものが気管に入り誤嚥し、肺炎などの深刻な病気を引き起こす危険性もあります。高齢になると、筋肉の衰えや神経の伝達機能の低下により、嚥下困難になりやすいです。また、脳卒中などの病気の後遺症として、嚥下機能に障害が残る場合もあります。さらに、発達障害を持つお子さんにも、嚥下困難が見られることがあります。

飲み込みに少しでも不安を感じたら、早めに耳鼻咽喉科、口腔外科、リハビリテーション科などの専門医に相談することが大切です。専門医は、飲み込みの様子を観察したり、検査を行ったりして、適切な診断と対応をしてくれます。日常生活で、食べこぼしが増えた、食事に時間がかかるようになった、むせるようになったなどの変化に気づいたら、見逃さずに対応しましょう。適切な対応をすることで、より安全で快適な食生活を送ることが可能になります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 飲み込み(嚥下) | 食べものや飲みものを口から胃に送る一連の複雑な過程。舌、口蓋、咽頭、喉頭など様々な器官が協調して働く。 |

| 嚥下困難 | 飲み込みが難しい状態。 |

| 食塊 | 食べものや飲みものが舌によってまとまった形になったもの。 |

| 嚥下の過程 | 口→食塊形成→咽頭→喉頭蓋が気管を塞ぐ→食道→胃(わずか数秒間で行われる) |

| 嚥下困難の症状 | 飲み込みにくい、むせる、誤嚥 |

| 嚥下困難のリスク要因 | 加齢による筋肉の衰えや神経の伝達機能の低下、脳卒中などの後遺症、発達障害 |

| 嚥下困難への対応 | 耳鼻咽喉科、口腔外科、リハビリテーション科などの専門医への相談 |

| 日常生活での注意点 | 食べこぼし、食事時間の増加、むせなどの変化を見逃さない |

原因と症状

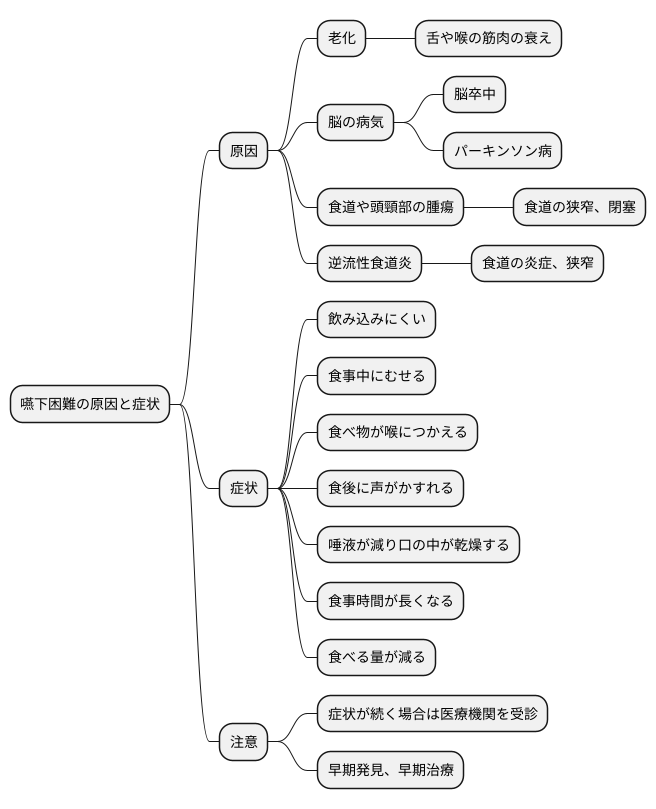

「食べ物がうまく飲み込めない」と感じることがありませんか?このような症状は嚥下(えんげ)困難と呼ばれ、様々な原因が考えられます。

まず、誰もが避けることのできない老化も原因の一つです。年を重ねると、体の様々な機能が低下するように、飲み込むために必要な舌や喉の筋肉も衰えてきます。この筋肉の衰えが、食べ物をスムーズに飲み込めなくなる原因となるのです。

また、脳の病気も大きな原因となります。例えば、脳卒中では脳の血管が詰まったり破れたりすることで、飲み込む機能を司る脳の部分が損傷を受け、嚥下困難を引き起こすことがあります。パーキンソン病のような神経の病気が原因となる場合もあります。これらの病気は、体の動きをコントロールする神経に影響を与えるため、飲み込むという複雑な動作にも支障をきたすのです。

さらに、食道や頭頸部にできる腫瘍も嚥下困難の原因となります。腫瘍が大きくなると、食べ物が通る道を狭くしたり、塞いだりしてしまうため、飲み込みにくさを感じたり、食べ物が詰まる感覚が生じたりします。また、逆流性食道炎も原因の一つです。胃酸が食道に逆流することで炎症が起こり、食道が狭くなって飲み込みにくくなることがあります。

嚥下困難の症状は、単に飲み込みにくいだけでなく、食事中にむせる、食べ物が喉につかえるといったこともあります。また、食後に声がかすれたり、唾液が減って口の中が乾燥することもあります。さらに、食事に時間がかかるようになったり、食べる量が減ったりするのも、嚥下困難のサインです。

もしこれらの症状が続くようであれば、決して放置せずに医療機関を受診してください。医師による適切な検査と診断を受けることで、原因を特定し、適切な治療や支援を受けることができます。早期発見、早期治療は、より良い経過につながるだけでなく、健康な生活を送る上でも非常に重要です。

診断と検査

食べ物をうまく飲み込めない、いわゆる飲み込みにくさについて、その原因や状態を詳しく調べるために、様々な方法が用いられています。まず、医師との面談では、いつから飲み込みにくくなったのか、どのような食べ物が飲み込みにくいのかなど、状況を詳しく聞かれます。また、見た目で首や喉のあたりに異常がないか、聴診器を使って呼吸や消化の音に異常がないかなども確認されます。

さらに詳しく調べるためには、いくつかの検査があります。動画飲み込み透視検査では、バリウムのようなものを混ぜた様々な固さや濃さの食べ物を実際に飲み込んでもらい、その様子をレントゲンで録画します。この検査では、食べ物が口から食道までどのように運ばれているか、どの部分でうまく飲み込めていないのかを確認できます。飲み込みの機能を評価する上で、広く行われている検査です。

動画内視鏡検査では、鼻から細いカメラを挿入し、喉の奥の様子を動画で観察します。この検査では、動画飲み込み透視検査よりもさらに細かい部分まで観察することができます。具体的には、声帯や喉の奥の動き、食べ物が誤って気管に入ってしまうのを防ぐ仕組みなどが詳しくわかります。

飲み込み圧力検査では、センサーのついた細い管を食道に通し、飲み込む際の圧力を測ります。この検査では、食道や喉の筋肉がどのくらいしっかりと働いているかを調べることができます。これらの検査を通して、飲み込みにくさの原因やその程度を正確に理解し、一人ひとりに合った治療方法を決めることができます。

| 検査方法 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 医師との面談 | 問診、視診、聴診など | 飲み込みにくさに関する状況把握、初期評価 |

| 動画飲み込み透視検査(VF) | 造影剤を混ぜた食物を飲み込む様子をレントゲンで録画 | 食物の移動経路、滞留部位の確認 |

| 動画内視鏡検査(VE) | 鼻からカメラを挿入し、喉の奥を観察 | 声帯や喉の動きの詳細な観察 |

| 飲み込み圧力検査 | センサー付きカテーテルで食道内の圧力を測定 | 食道や喉の筋肉の機能評価 |

治療と対応

食事をするのが困難な状態、つまり飲み込みにくさを改善するためには、その原因や症状の度合いによって様々な方法があります。大きく分けて、薬を使う方法、手術を行う方法、そして訓練を行う方法の三つが挙げられます。

まず、薬を使う方法では、食道や胃の動きを良くする薬や、唾液の出を良くする薬などが用いられます。これらの薬によって、食べ物がスムーズに食道や胃に送られるようになり、飲み込みやすさが改善されます。

次に、手術を行う方法としては、例えば腫瘍を取り除く手術や、狭くなっている食道を広げる手術などがあります。このような手術は、飲み込み困難の原因となっている身体的な問題を直接的に解決することを目指します。ただし、手術にはリスクも伴うため、患者さんの状態に合わせて慎重に判断されます。

そして、訓練を行う方法、いわゆるリハビリテーションでは、飲み込みをスムーズにするための体操や、食事をする時の正しい姿勢の指導、食べ物の形や柔らかさを調整する方法などを行います。これらの訓練を通して、口や喉の筋肉を鍛えたり、飲み込みの動作を改善したりすることで、安全に食事ができるように支援します。

日常生活においても、食事の際は姿勢を正しく保ち、しっかりと噛んでゆっくりと飲み込むことが大切です。また、一口の量を少なくし、落ち着いて食事ができる環境を作ることも重要です。これらの工夫を積み重ねることで、より安全で快適な食生活を送ることができるようになります。

| 飲み込みにくさの改善方法 | 詳細 |

|---|---|

| 薬を使う方法 | 食道や胃の動きを良くする薬や、唾液の出を良くする薬などを用いて、食べ物がスムーズに食道や胃に送られるようにする。 |

| 手術を行う方法 | 腫瘍を取り除く手術や、狭くなっている食道を広げる手術などを行い、飲み込み困難の原因となっている身体的な問題を直接的に解決する。 |

| 訓練を行う方法(リハビリテーション) | 飲み込みをスムーズにするための体操、食事をする時の正しい姿勢の指導、食べ物の形や柔らかさを調整するなどを通して、口や喉の筋肉を鍛えたり、飲み込みの動作を改善したりする。 |

| 日常生活での工夫 | 食事の際は姿勢を正しく保ち、しっかりと噛んでゆっくりと飲み込む。一口の量を少なくし、落ち着いて食事ができる環境を作る。 |

食事の工夫

食事は、私たち人間にとって生きる喜びの一つです。特にご高齢の方々にとっては、日々の楽しみの中でも大きな部分を占める大切なものです。しかし、加齢や病気によって飲み込む力が弱まる嚥下困難を抱える方にとっては、食事は楽しみであると同時に、窒息の危険があるため大きな不安を抱える場面でもあります。そこで、安全にそして美味しく食事を楽しんでいただけるよう、様々な工夫が凝らされています。

まず、飲み込みを助ける工夫として、とろみ調整食品があります。とろみ調整食品は、飲み物や汁物にとろみをつけることで、食道へスムーズに流れ込みやすくし、誤嚥を防ぐのに役立ちます。とろみの強さは、個々の状態に合わせて調整することが重要です。さらに、食べ物を細かくする工夫として、刻み食やミキサー食があります。刻み食は、食べ物を細かく刻むことで、咀嚼しやすく飲み込みやすくします。ミキサー食は、食べ物をミキサーにかけてペースト状にすることで、噛む力や飲み込む力が低下した方でも、栄養を摂取しやすくなります。これらの食事形態は、食べやすさを重視するだけでなく、見た目や香り、味付けにも配慮することで、食欲を増進し、食事の満足度を高めることができます。彩り豊かに盛り付けたり、だし汁や香辛料を使って風味を豊かにしたりすることで、食事への意欲を高める工夫が大切です。

個々の状態に合わせた適切な食事形態を選択することで、栄養状態の改善と生活の質の向上に繋がるのです。食事の形態や量は、医師や栄養士、看護師、言語聴覚士などの専門家と相談しながら決めることが大切です。また、定期的な栄養状態の確認も欠かせません。血液検査や体重測定などを行い、栄養状態を把握することで、必要な栄養素を補うことができます。必要に応じて、栄養補助食品を活用することも効果的です。栄養補助食品は、不足しがちな栄養素を効率的に補給することができます。しかし、栄養補助食品はあくまで補助的なものであり、バランスの良い食事を基本とすることを忘れてはいけません。

| 課題 | 対策 | 目的 |

|---|---|---|

| 加齢や病気による嚥下困難 | とろみ調整食品の使用 | 飲み込みをスムーズにし誤嚥を防ぐ |

| 咀嚼・嚥下困難 | 刻み食・ミキサー食 | 食べやすく飲み込みやすくする |

| 食欲低下 | 見た目・香り・味付けへの配慮、彩り豊かな盛り付け、だし汁や香辛料の使用 | 食欲増進、食事の満足度向上 |

| 栄養状態の悪化 | 個々の状態に合わせた食事形態の選択、医師や栄養士等専門家との相談、定期的な栄養状態の確認、必要に応じた栄養補助食品の活用 | 栄養状態の改善、生活の質の向上 |

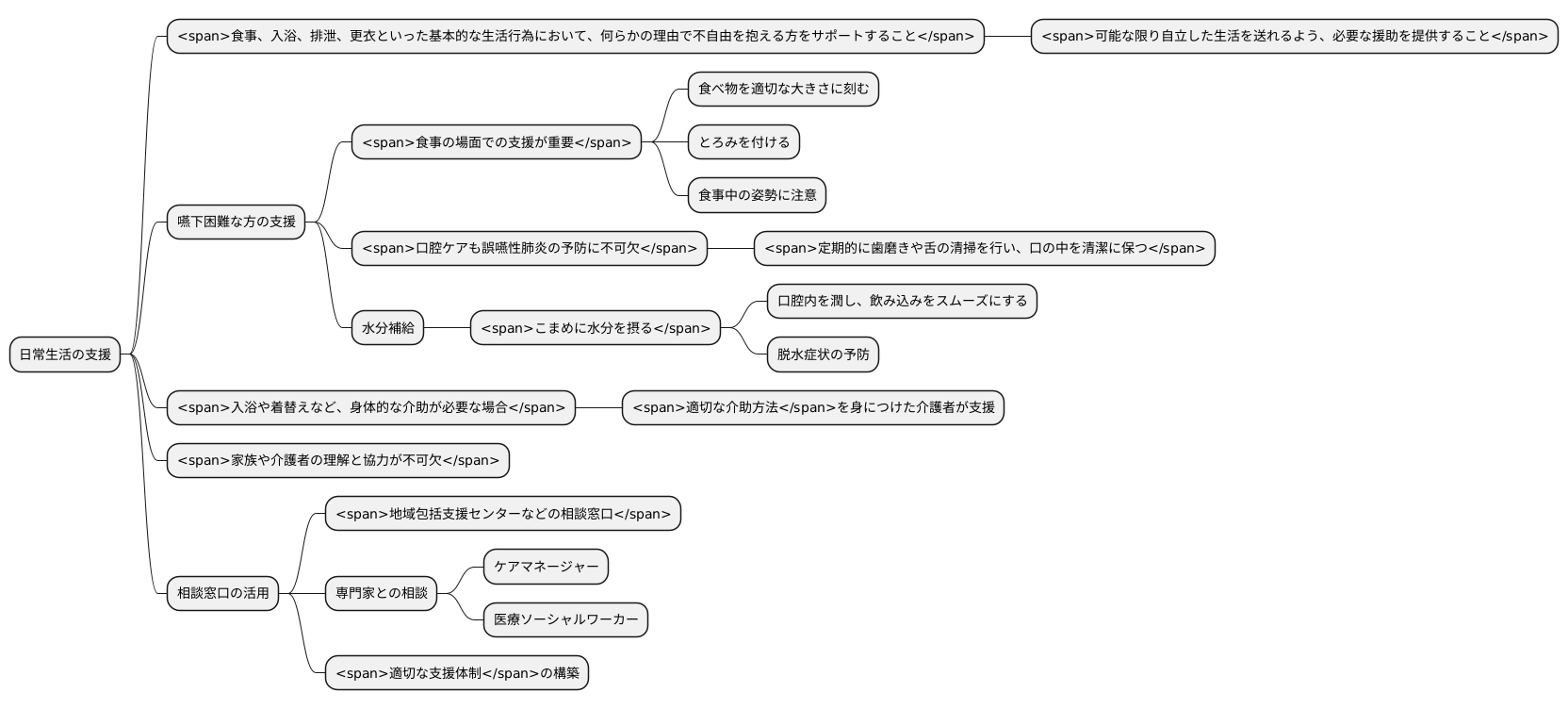

日常生活の支援

日常生活の支援とは、食事、入浴、排泄、更衣といった基本的な生活行為において、何らかの理由で不自由を抱える方をサポートすることです。その目的は、その人が可能な限り自立した生活を送れるよう、必要な援助を提供することにあります。

嚥下困難を抱える方の場合は、特に食事の場面での支援が重要です。食べ物を適切な大きさに刻んだり、とろみをつけたりすることで、安全に食事ができるよう工夫します。また、食事中の姿勢にも注意を払い、誤嚥を防ぐ必要があります。さらに、口腔ケアも誤嚥性肺炎の予防に不可欠です。食後だけでなく、朝晩など定期的に歯磨きや舌の清掃を行い、口の中を清潔に保つことが大切です。

水分補給も、嚥下困難な方にとって重要なポイントです。水分が不足すると、唾液の分泌が減り、飲み込みがさらに難しくなることがあります。こまめに水分を摂ることで、口腔内を潤し、飲み込みをスムーズにする効果が期待できます。脱水症状の予防にもつながりますので、水分摂取には十分気を配る必要があります。

食事以外にも、入浴や着替えなど、身体的な介助が必要な場合もあります。身体機能の低下や病気などにより、一人での入浴や着替えが困難な方に対しては、適切な介助方法を身につけた介護者が、安全に配慮しながら支援を行います。

日常生活の支援には、家族や介護者の理解と協力が不可欠です。ですが、一人で抱え込まず、地域包括支援センターなどの相談窓口を積極的に活用しましょう。ケアマネージャーや医療ソーシャルワーカーなどの専門家と相談し、適切な支援体制を整えることで、安心して日常生活を送ることができます。様々な制度やサービスの情報も得られますので、まずは相談してみることをお勧めします。