全介助とは?その必要性と注意点

介護を学びたい

先生、『全介助』って、どういう意味ですか?

介護の研究家

日常生活で必要なことを、すべて手伝うことだよ。例えば、食事、着替え、トイレなど、全部手伝うことを言うんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、全部やってもらったら、自分で出来ることがどんどん出来なくなりそうで心配です。

介護の研究家

その通り!自分でできることはなるべく自分でやってもらうことが大切なんだ。全介助は、本当に必要な時だけにするべきで、ずっと続けると、残っている力も弱まってしまうからね。

全介助とは。

「介護」と「介助」について説明します。両方とも人の手助けをすることですが、特に『全介助』とは、日常生活で必要な身の回りのことを、すべて手伝う人の側で行うことを指します。手伝うときには、その人が自分でできることはなるべく自分でやってもらうようにするのが基本です。もし、すべてを代わりにやってしまうと、その人は今持っている力も失ってしまうことがあるので、気をつけなければなりません。

全介助の定義

全介助とは、日常生活における基本的な動作をご自身で行うことが難しい方に対して、介助者がすべてを代行することを指します。具体的には、食事、排泄、入浴、更衣といった行為が挙げられます。これらの行為は、健康な状態であれば誰しもが自然に行えるものですが、加齢や病気、怪我などによって身体機能が低下すると、一人で行うことが困難になる場合があります。このような場合に、介助者がこれらの行為をすべて代行することで、その方の日常生活を支えるのです。つまり、ご本人の力ではなく、介助者の力によって日常生活が成り立っている状態と言えるでしょう。

全介助を必要とする方の状態は様々です。例えば、寝たきりの方や、重度の認知症の方、重い障害のある方などが挙げられます。寝たきりの方の場合、身体を動かすことが困難なため、食事や排泄、入浴、更衣といったすべての行為において介助が必要です。重度の認知症の方は、認知機能の低下により、これらの行為をどのように行うのかを忘れてしまったり、自分で行うことができなくなったりする場合があります。また、重い障害のある方も、身体機能の制限により、日常生活の多くの場面で介助を必要とします。

全介助は、身体的な介助だけでなく、精神的な支えとしての役割も担っています。常に介助が必要な状態は、ご本人にとって大きな不安やストレスを抱える状況です。介助者は、ご本人の気持ちに寄り添い、安心感を与えることで、精神的な支えとなることが重要です。しかし、全介助には注意すべき点もあります。過剰な介助は、ご本人の残存機能の低下を招く可能性があります。できることはご自身で行ってもらうように促し、自立を支援することも介助者の大切な役割です。また、常に介助される状況は、ご本人のプライバシーや尊厳を損なうリスクも伴います。介助者は、ご本人の尊厳を尊重し、丁寧で思いやりのある介助を心がける必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 全介助の定義 | 日常生活の基本動作(食事、排泄、入浴、更衣など)を自身で行うのが困難な方に対し、介助者が全てを代行すること。 |

| 対象者 | 寝たきり、重度の認知症、重い障害のある方など。 |

| 対象者の状態例 |

|

| 介助の役割 |

|

| 介助の注意点 |

|

全介助の必要性

日常生活における全ての動作に支援が必要な状態を「全介助」と呼びます。これは、ご自身の力だけでは食事や排泄、入浴、着替えといった基本的な行為を行うことが難しい状態を指します。全介助が必要となる状況は実に様々です。例えば、脳卒中や脊髄を損傷した後遺症によって身体が思い通りに動かせないといった場合、日常生活動作に大きな支障が出てきます。このような場合、箸を使って食事をしたり、衣服を着たり脱いだりする動作が困難になるため、介助者のサポートが欠かせません。

また、パーキンソン病などの神経難病や、年齢を重ねることで身体機能が低下していく場合も、徐々に自立した生活を送ることが難しくなり、最終的には全介助が必要となるケースも少なくありません。このような状態では、起き上がる、歩く、トイレに行くといった動作でさえも介助者の助けが必要となります。さらに、精神的な病気や認知症によって日常生活に支障が出ている場合も、全介助が必要となることがあります。例えば、認知症の方は、食事を摂ることを忘れてしまったり、危険な行動をとってしまう可能性があります。このような場合、安全を確保し、健康状態を維持するためには、適切な介助が不可欠です。

全介助が必要な方にとって、介助者は単なるサポート役ではなく、生活の質を維持するための重要な存在です。介助者は、ご本人の尊厳を尊重しながら、日常生活のあらゆる場面で適切な支援を提供することで、その人らしい生活を送るお手伝いをします。そのため、介助者の専門的な知識や技術、そしてご本人との信頼関係が非常に重要となります。

| 状態 | 原因 | 介助が必要な動作 | 介助の重要性 |

|---|---|---|---|

| 全介助 | 脳卒中、脊髄損傷、パーキンソン病、加齢、認知症など | 食事、排泄、入浴、着替え、起き上がり、歩行、トイレ、その他日常生活動作 | 生活の質の維持、安全確保、健康状態維持、尊厳の尊重 |

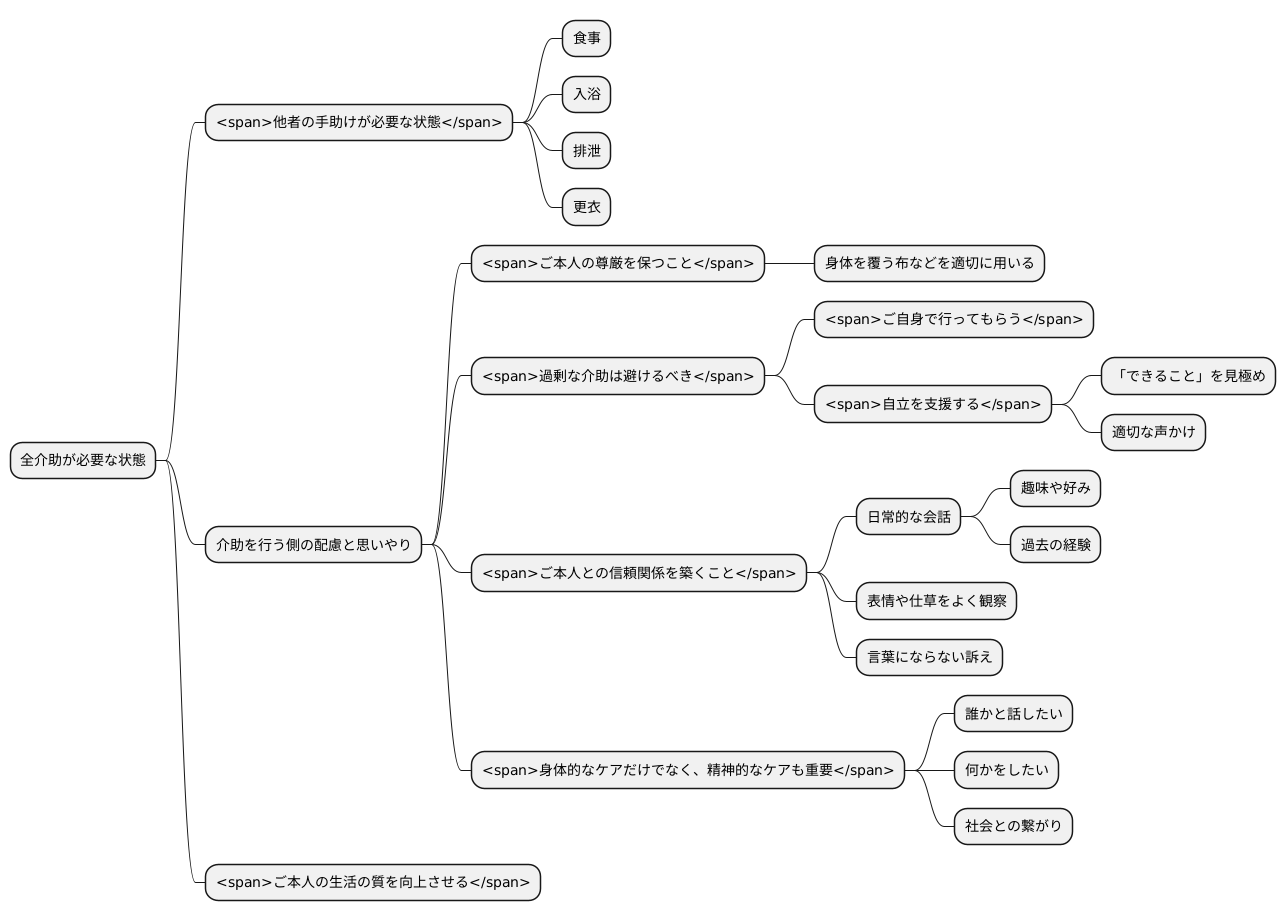

全介助における注意点

全介助が必要な状態とは、食事、入浴、排泄、更衣といった日常生活における基本的な動作すべてにおいて、他者の手助けが必要な状態を指します。このような状況では、介助を行う側の配慮と思いやりが何よりも大切になります。

まず、ご本人の尊厳を保つことを常に念頭に置いて行動しなければなりません。たとえ身体が思うように動かせなくても、ご本人の意思や人格は尊重されるべきです。介助を受ける側も一人の人間として、恥ずかしさやプライドを持っていることを忘れてはなりません。ですから、ご本人の気持ちを汲み取り、恥ずかしい思いをさせないよう、例えば身体を覆う布などを適切に用いるなど、細やかな配慮が必要です。

次に、過剰な介助は避けるべきです。自分でできることは、たとえ時間がかかっても、ご自身で行ってもらう方が、残っている身体の機能の維持、ひいては生活の質の向上に繋がります。「できること」を見極め、適切な声かけを行い、自立を支援することが大切です。

さらに、ご本人との信頼関係を築くことも重要です。日常的な会話を通して、趣味や好み、過去の経験などを共有することで、ご本人の人となりを知り、より深く理解することができます。信頼関係が築けていれば、ご本人も安心して身体を預けることができ、心身ともに安らぎを得ることができるでしょう。また、表情や仕草をよく観察し、言葉にならない訴えにも気付ける必要があります。

最後に、身体的なケアだけでなく、精神的なケアも重要です。誰かと話したい、何かをしたいといった欲求を満たせるよう、周りの人が積極的に関わり、社会との繋がりを維持する手助けをすることが大切です。

全介助は、ご本人の尊厳を守り、可能な限り自立を促し、信頼関係を築き、心身の両面に配慮したケアを行うことで、ご本人の生活の質を向上させることに繋がります。

残存能力の活用

日常生活を送る上で、たとえ介護が必要な状態になったとしても、その人が持っている力を最大限に活かすことがとても大切です。残っている能力を「残存能力」と言いますが、これは身体的な力だけでなく、判断力や記憶力、コミュニケーション能力なども含みます。体が思うように動かせなくても、自分で何かを行うことで、達成感や喜びを感じ、自信を取り戻すことができます。そして、このような気持ちは、精神的な健康を保つ上でも大きな役割を果たします。

例えば、食事の介助をする際、すべてを介助するのではなく、スプーンを自分で持ってもらう、お茶碗を支えてもらうなど、できる範囲で自分で行ってもらうように促してみましょう。着替えの際も、ボタンを留めたり、服をたたんだりといった小さな動作をご本人のペースに合わせて行ってもらうことで、残存能力の維持・向上を図ることができます。

介助する側は、その人の状態を注意深く観察し、どんなに小さな動作でも自分で行えるように、温かく見守り、適切な支援を提供することが重要です。焦らず、ゆっくりと、成功体験を積み重ねられるように励ますことも大切です。「よくできましたね」「ありがとうございます」といった言葉をかけることで、自己肯定感を高めることにも繋がります。

残存能力を活かすことは、単に身体機能の維持だけでなく、意欲や生活への活力を高め、より豊かな生活を送ることに繋がるのです。そして、それはその人らしい生活を送る上で、何よりも大切なことと言えるでしょう。

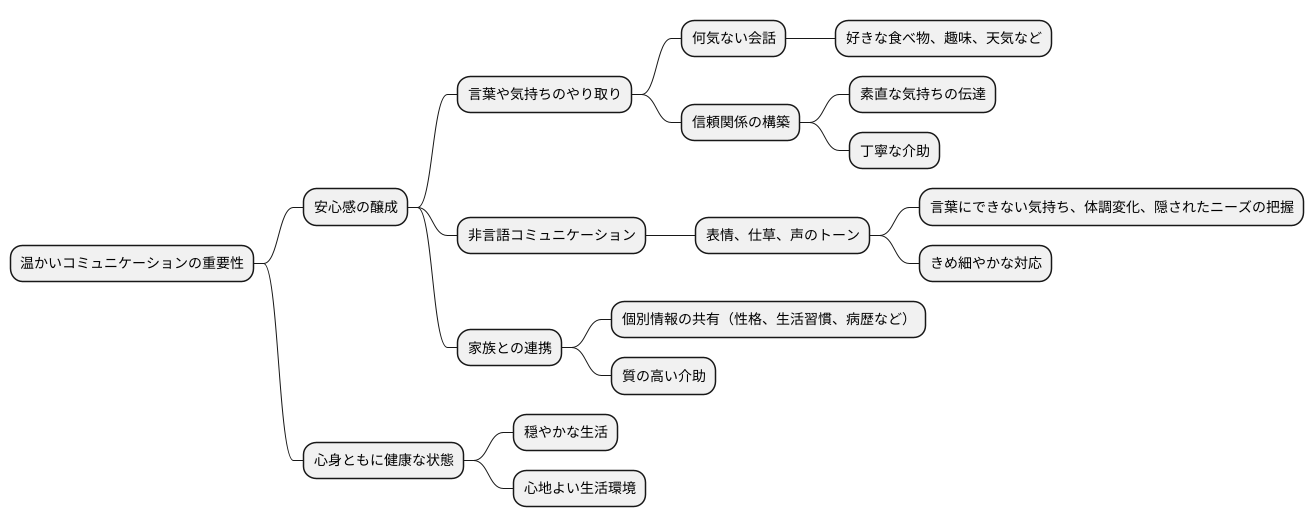

コミュニケーションの重要性

人と人が支え合う上で、言葉や気持ちのやり取りはとても大切です。特に、日常生活を送る上で介助が必要な方にとっては、介助を行う人との間で交わされる温かいコミュニケーションが、心の支えとなり、安心感につながります。

毎日の暮らしの中で交わされる何気ない会話、例えば好きな食べ物や趣味、今日の天気の話などを通じて、お互いのことをより深く理解し、信頼関係を築くことができます。信頼関係が築かれると、介助を受ける方も自分の気持ちを素直に伝えやすくなり、介助を行う側も、その方の思いや希望を汲み取った、より丁寧な介助を提供できるようになります。

言葉だけでなく、表情や仕草、声のトーンなどにも注意深く耳を傾けることが大切です。言葉でうまく伝えられない気持ちや体調の変化、隠されたニーズに気づくことで、その方に寄り添った、きめ細やかな対応ができます。例えば、表情が曇っていたり、いつもより元気がない様子であれば、何か困っていることがあるのかもしれません。優しく声をかけ、じっくりと話を聞くことで、不安やストレスを和らげ、安心して過ごせるように支えることができます。

さらに、ご家族との連携も欠かせません。ご家族は、その方の性格や生活習慣、これまでの経験、病状などをよく知っています。ご家族から得られる貴重な情報を介助に活かすことで、その方に最適な、質の高い介助を提供することができます。

日々の何気ない会話や、表情、仕草などを通して、心と心が通じ合う温かいコミュニケーションを大切にすることで、介助を受ける方が、より穏やかに、そして心身ともに健康な状態で過ごせるよう、周りの人たちが協力して、心地よい生活環境を作っていくことが重要です。