在宅経腸栄養法:自宅での栄養管理

介護を学びたい

先生、「在宅経腸栄養法」って、自宅で栄養剤をチューブで入れることですよね?介護と介助ってどう関係するんですか?

介護の研究家

そうだね、自宅でチューブを使って栄養を補給する方法だよ。介護と介助の違いは、簡単に言うと、介護は生活全般の支援、介助は特定の動作の支援だね。例えば、食事や入浴、排泄の介助は介護の一部と言えるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、在宅経腸栄養法を行うのは介助で、それ以外の身の回りの世話をするのが介護ってことですか?

介護の研究家

その通りだね。在宅経腸栄養法自体は介助だけど、それを含む食事や清潔の維持、栄養状態の観察、チューブの管理など、生活全般を支えるのは介護になるんだ。

在宅経腸栄養法とは。

お家で暮らす人の栄養の摂り方について説明します。「介護」と「介助」という言葉がありますが、ここでは口から十分に食べられない人に、お腹に管を通して栄養を送る方法についてお話します。これは「在宅経腸栄養法」と呼ばれるもので、胃や腸に直接栄養を送ることで、必要な栄養を補給する方法です。

経腸栄養法とは

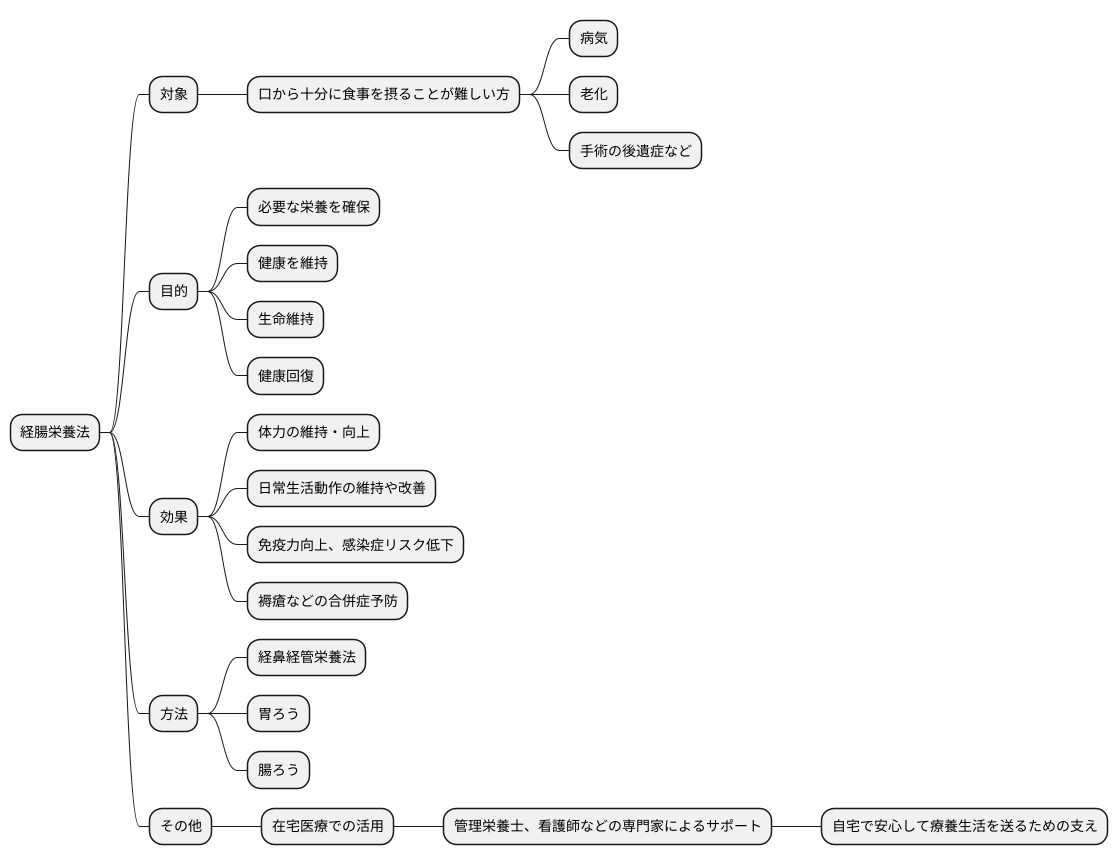

経腸栄養法とは、口から充分に食事を摂ることが難しい方へ、胃や腸に直接栄養を送る方法です。口から食べられない、あるいは充分に食べられない状況でも、必要な栄養を確保し、健康を維持するために用いられます。

この方法は、病気や老化、手術の後遺症など、様々な理由で食事が難しい方にとって、生命維持や健康回復に欠かせない役割を果たします。例えば、脳梗塞などでうまく飲み込めなかったり、がんなどの治療中で食欲がなかったりする場合などに用いられます。また、加齢により消化吸収機能が低下した高齢の方にも有効です。

経腸栄養法は、必要な栄養を確実に届けることで、体力の維持・向上に繋がります。十分な栄養が供給されることで、身体は本来の機能を保ちやすくなり、日常生活動作の維持や改善にも繋がります。また、栄養状態が良好であれば、免疫力も高まり、感染症などの危険性を下げることにも繋がります。さらに、褥瘡(床ずれ)などの合併症の予防にも効果的です。

栄養を直接胃や腸に送る方法には、経鼻経管栄養法や胃ろう、腸ろうなど、いくつかの種類があります。それぞれの患者さんの状態や生活スタイルに合わせて、医師が適切な方法を選択します。近年では、在宅医療においても経腸栄養法は重要な役割を担っており、管理栄養士や看護師などの専門家が、自宅での栄養管理をサポートすることで、自宅で安心して療養生活を送るための支えとなっています。

経腸栄養法は、口から食事を摂ることが困難な方にとって、健康を維持し、生活の質を向上させるための大切な方法です。医師や管理栄養士、看護師などの専門家と相談しながら、適切な栄養管理を行うことが大切です。

在宅経腸栄養法の実際

在宅経腸栄養法は、病院ではなく、住み慣れた自宅で栄養管理を行う方法です。口から十分な栄養を摂ることが難しい方にとって、健康を維持するために大変重要な役割を果たします。

経腸栄養法では、胃ろうまたは鼻や口から通した細い管(栄養チューブ)を通じて、栄養剤を直接消化管に送り込みます。胃ろうは、お腹に小さな穴を開けて胃に直接チューブを繋ぐ方法で、手術によって造設されます。栄養チューブは、鼻や口から挿入し、食道を通って胃または腸に到達するように配置されます。これらの処置は、必ず医師や看護師といった医療専門家の指導の下で行われ、患者さんの状態に合わせた適切な方法が選択されます。

自宅で経腸栄養法を行うためには、家族や介護者の協力が欠かせません。栄養剤の注入は、医療専門家から指導を受けた手順に従って、正しく行う必要があります。注入する栄養剤の種類や量、注入速度は、患者さんの病状や体格によって異なり、医師や管理栄養士が適切な計画を立てます。計画に基づき、決められた時間に決められた量の栄養剤を注入し、注入中は患者さんの様子に変化がないか注意深く観察することが大切です。

衛生管理も非常に重要です。栄養剤の取り扱い、チューブや接続部の清潔保持、注入器具の消毒など、感染症を防ぐための適切な処置を徹底する必要があります。これらの手順は、医療専門家から丁寧に指導を受け、正しく理解することが重要です。

自宅での管理は大変に思えるかもしれませんが、定期的な訪問診療や訪問看護によって、医師や看護師、管理栄養士など、様々な専門家から継続的なサポートを受けることができます。疑問点や不安なことがあれば、いつでも相談できる体制があるため、安心して在宅での栄養管理を続けることができます。患者さんは、住み慣れた自宅で、家族と共に、穏やかな療養生活を送ることが可能になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 住み慣れた自宅で栄養管理を行う方法 |

| 対象 | 口から十分な栄養を摂ることが難しい方 |

| 方法 | 胃ろうまたは栄養チューブ(経鼻・経口)を通じて栄養剤を直接消化管に送り込む |

| 実施者 | 家族や介護者(医療専門家の指導の下) |

| 栄養管理 | 医師や管理栄養士が患者さんの状態に合わせた栄養剤の種類、量、注入速度、時間を決定 |

| 衛生管理 | 栄養剤の取り扱い、チューブや接続部の清潔保持、注入器具の消毒など感染症予防の徹底 |

| サポート体制 | 定期的な訪問診療や訪問看護による医師、看護師、管理栄養士などからの継続的なサポート |

必要な機器と準備

在宅で経腸栄養を行うには、いくつかの機器と事前の準備が欠かせません。まず、栄養剤を体内に送るための経腸栄養ポンプが必要です。これは、栄養剤を一定の速度で注入するための機器で、医師の指示に従って適切な機種を選びます。次に、栄養剤をポンプと繋ぐためのチューブが必要です。これも、患者さんの状態に合わせて適切なものを選択します。そして、栄養剤を体内に送るための胃ろうもしくは栄養チューブが必要です。胃ろうは、お腹に小さな穴を開けて胃に直接チューブを繋ぐ方法で、栄養チューブは鼻や口から胃や腸までチューブを通す方法です。どちらの方法も医師の判断に基づいて選択されます。

これらの機器以外にも、注入部位の皮膚を清潔に保つためのケア用品が必要です。清潔を保たないと、皮膚が炎症を起こす可能性があります。具体的には、消毒薬やガーゼ、テープなどを用意します。また、衛生管理に必要な物品として、使い捨ての手袋やマスクなども必要です。栄養剤は、医師の処方に基づいて調剤されたものを使い、適切な方法で保管し、使用期限内に使い切るようにします。

さらに、緊急時に備えて、医療機関の連絡先や対処法を事前に確認しておくことも大切です。例えば、チューブが詰まった場合や、注入部位から出血した場合などの対処法を理解しておく必要があります。家族や介護をする人は、機器の使い方やトラブルへの対応、衛生管理について十分に理解し、安心して在宅経腸栄養を続けられるように準備しておく必要があります。機器の定期的な点検や整備も忘れずに行い、機器が正常に動く状態を保つことが重要です。医師や看護師、管理栄養士などの専門家と連携を取り、適切な指導を受けることで、より安全で安心な在宅経腸栄養を行うことができます。

| カテゴリー | 必要なもの | 詳細 |

|---|---|---|

| 機器 | 経腸栄養ポンプ | 栄養剤を一定速度で注入する機器。医師の指示に従い適切な機種を選択。 |

| 機器 | チューブ | 栄養剤とポンプをつなぐ。患者に合ったものを選択。 |

| 機器 | 胃ろうまたは栄養チューブ | 栄養剤を体内に送る。胃ろう:お腹に穴を開けて胃に直接チューブを繋ぐ。栄養チューブ:鼻や口から胃や腸にチューブを通す。医師の判断で選択。 |

| ケア用品 | 注入部位の皮膚ケア用品 | 皮膚の炎症を防ぐための消毒薬、ガーゼ、テープなど。 |

| 衛生用品 | 衛生管理に必要な物品 | 使い捨て手袋、マスクなど。 |

| 栄養剤 | 処方された栄養剤 | 適切な保管、使用期限を守る。 |

| 緊急時対応 | 医療機関の連絡先、対処法の確認 | チューブ詰まり、出血などの対処法を理解。 |

| 知識・理解 | 機器の使い方、トラブル対応、衛生管理の理解 | 家族や介護をする人が十分に理解しておく。 |

| 機器管理 | 定期的な点検整備 | 機器の正常動作を維持。 |

| 連携 | 専門家との連携 | 医師、看護師、管理栄養士と連携し指導を受ける。 |

日常生活での注意点

お家で栄養をとるための管を使っている方は、毎日の暮らしの中で気を付けることがいくつかあります。楽な姿勢で栄養剤を注入する時でも、体の向きには注意が必要です。上半身を起こした状態を保つことで、栄養剤が気管に入ってしまうことや、胃から逆流することを防ぎます。注入する速さや量は、ご自身で変えずに、必ずお医者さんの指示に従ってください。自己判断での変更は、体に負担をかける可能性があります。

管が入っている周りの皮膚は、いつも清潔にしておくことが大切です。清潔に保つことで、ばい菌による感染を防ぐことができます。皮膚に赤みやかゆみ、痛みなど、いつもと違う様子が見られたら、すぐにお医者さんか看護師さんに相談しましょう。早めの対応が、より深刻な状態になることを防ぎます。

栄養剤の保管にも気を配りましょう。直射日光の当たらない、涼しくて湿気の少ない場所に保管することが大切です。また、保管する温度にも注意し、決められた温度で保管してください。そして、使用期限も必ず確認しましょう。期限が切れた栄養剤は、絶対に使用しないでください。古くなった栄養剤を使うと、体に悪影響を及ぼす可能性があります。

栄養剤の種類や量、注入する時間などは、一人ひとりの体の状態に合わせて決められます。そのため、疑問や不安なことが少しでもあれば、遠慮せずに、お医者さんや看護師さんに相談するようにしましょう。専門家に相談することで、安心して在宅療養生活を送ることができます。毎日の暮らしの中で、これらの注意点をしっかりと守ることで、快適で安全な療養生活を送ることが出来るのです。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 栄養剤注入時の姿勢 | 上半身を起こした状態を保つ |

| 栄養剤注入の速さ・量 | 医師の指示に従う |

| 管周辺の皮膚管理 | 清潔に保ち、異常があれば医師・看護師に相談 |

| 栄養剤の保管 | 直射日光を避け、涼しくて湿気の少ない場所に、決められた温度で保管。使用期限を守る。 |

| 疑問・不安 | 医師・看護師に相談 |

家族の支えと役割

在宅での経腸栄養を行う上で、家族による支えはなくてはならないものです。患者さんが住み慣れた家で安心して療養生活を送るためには、家族の理解と協力が欠かせません。

具体的には、栄養剤の保管や管理、注入の手伝い、皮膚の状態の観察やケア、清潔の保持といった医療的な側面の支えが挙げられます。これらの介助は、患者さんの身体的な健康を維持するためにとても重要です。家族は、医師や看護師、管理栄養士など専門家から指導を受け、適切な技術を身につける必要があります。手順を正しく理解し、確実に行うことで、感染症などの合併症を防ぐことができます。

また、患者さんの心の支えとなることも、家族の大切な役割です。病気による不安や悩み、生活の変化への戸惑いなど、患者さんは様々な感情を抱えています。家族は、患者さんの気持ちを理解し、寄り添い、じっくりと話を聞いてあげることが大切です。患者さんが安心して自分の気持ちを話せるような雰囲気作りを心がけましょう。

さらに、患者さんの状態をよく観察し、変化に気づくことも重要です。食欲の変化、排便の状態、皮膚の色つやなど、些細な変化も見逃さずに、医療機関に連絡するなど適切な対応を行いましょう。

家族が積極的に療養生活に関わり、患者さんを支えることで、患者さんの心身の負担を軽くし、より良い療養生活を送ることに繋がります。しかし、家族だけで全てを背負い込む必要はありません。介護は肉体的にも精神的にも負担が大きいため、家族自身も無理をせず、周囲のサポートを活用することが大切です。地域の訪問看護ステーションや介護サービス、相談窓口などを利用し、必要な支援を受けながら、患者さんと一緒に療養生活を支えていきましょう。行政の提供するサービスや地域包括支援センターの情報も積極的に活用し、上手に頼ることで、家族の負担を軽減し、より質の高いケアを提供することに繋がります。

| 役割 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 医療的な側面の支え | 栄養剤の保管・管理、注入の手伝い、皮膚の状態の観察やケア、清潔の保持など。医師や看護師、管理栄養士等の指導を受け、適切な技術を習得し、感染症などの合併症を防ぐ。 |

| 心の支え | 病気による不安や悩み、生活の変化への戸惑いなど、患者さんの気持ちを理解し、寄り添い、じっくりと話を聞く。安心して気持ちを話せる雰囲気作りを心がける。 |

| 患者さんの状態の観察 | 食欲の変化、排便の状態、皮膚の色つやなど、些細な変化も見逃さずに、医療機関に連絡するなど適切な対応を行う。 |

| 周囲のサポートの活用 | 介護は肉体的にも精神的にも負担が大きいため、家族自身も無理をせず、地域の訪問看護ステーションや介護サービス、相談窓口などを利用し、必要な支援を受ける。行政の提供するサービスや地域包括支援センターの情報も積極的に活用し、上手に頼ることで、家族の負担を軽減し、より質の高いケアを提供する。 |