時計の文字盤で位置を伝える

介護を学びたい

先生、「クロックポジション」ってどういう意味ですか?視覚障害者の方への説明で使うって聞いたんですけど、よく分からなくて…

介護の研究家

良い質問だね。「クロックポジション」とは、時計の文字盤を使って位置を伝える方法のことだよ。例えば、目の前にある丸いテーブルを時計に見立てて、3時の方向にお茶碗、6時の方向にご飯、9時の方向にお味噌汁があると伝えるんだ。

介護を学びたい

なるほど!でも、時計って人によって向きが違うじゃないですか?どうやって合わせるんですか?

介護の研究家

その通り!だから、クロックポジションは必ず相手から見た時計の位置で伝えるんだよ。相手にとっての12時方向を基準に説明するんだね。

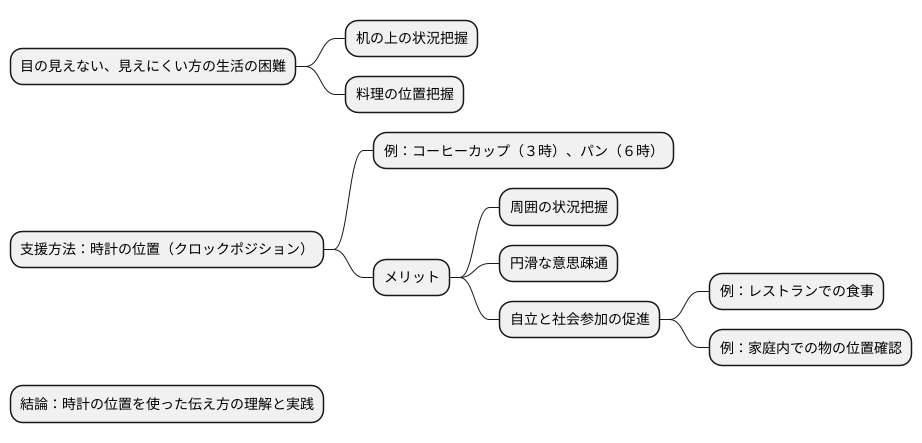

クロックポジションとは。

目の見えない方に対して、机の上や食事の並べ方などを伝える方法の一つに『時計の位置』というやり方があります。これは、まるで時計の文字盤のように、物の置かれた場所を伝える方法です。目の見えない方から見て、時計の短い針が何時を指しているかのように説明することで、位置が分かりやすくなります。

見えない世界への案内

目の見えない、あるいは見えにくい方々の生活は、私たちが想像する以上に多くの困難を伴います。例えば、目の前に置かれた机の上の状況を把握したり、食事の際に何の料理がどこに置かれているかを知ることさえ容易ではありません。このような視覚情報が得にくい状況の中で、周囲の人々がどのように支援できるかを考えることはとても大切です。

その支援方法の一つとして、「時計の位置」を応用した伝え方があります。これは「クロックポジション」と呼ばれ、時計の文字盤に見立てて物の位置を伝える方法です。例えば、コーヒーカップが3時の位置、パンが6時の位置にあると伝えれば、時計の針を思い浮かべるようにして、視覚に障害のある方は物の位置関係を理解することができます。まるで、時計の文字盤が目の前にあるかのように、周囲の状況を頭の中で描いていくのです。

この「時計の位置」を使った伝え方は、一見単純な方法ですが、視覚に障害のある方の自立と社会参加を大きく促す効果があります。なぜなら、周囲の状況を把握する助けとなるだけでなく、周りの人と円滑な意思疎通をするための手段ともなるからです。例えば、レストランで食事をする際、店員さんが料理の位置を「時計の位置」で説明することで、お客様はスムーズに食事を楽しむことができます。また、家庭内でも、家族が「時計の位置」を使って物の場所を伝えることで、視覚に障害のある方は、身の回りのことを自分で行いやすくなります。

目に見えない世界を理解し、その世界で生活する人々に寄り添うためには、まず「時計の位置」を使った伝え方を理解し、日常生活で積極的に使っていくことが重要です。この小さな工夫が、視覚に障害のある方々にとって、大きな支えとなるのです。

具体的な使い方

『時計の文字盤に見立てた位置の説明』は、目の見えない方や視覚に障害のある方にとって、周囲の状況を理解する上で大変役立ちます。この方法を使う際のポイントは、まず説明を受ける方の真正面を12時の位置と定めることです。まるで、その方を中心に大きな時計の文字盤が水平に広がっている様子を思い描いてください。

例えば、相手の方の正面にコップに入った水がある場合、「12時の方向に水があります」と伝えます。もし、相手の方の右側にフォークが置かれているなら、「3時の方向にフォークがあります」と伝えましょう。同様に、左側にナイフがある場合は「9時の方向にナイフがあります」となります。

対象物が真正面や真横ではなく、斜め前にある場合もこの方法が有効です。例えば、相手の方の右斜め前にスプーンがある場合は「1時や2時の方向にスプーンがあります」のように、時計の文字盤を使って表現することで、より正確な位置を伝えることができます。

さらに、物の大きさや形、量、色などを加えて説明すると、より一層分かりやすくなります。例えば、「3時の方向に、直径およそ10センチの白いお皿に、一切れのチョコレートケーキがあります」のように伝えることで、相手の方は目の前にあるかのように情景を思い浮かべることができ、スムーズな行動に繋がります。このように、時計の位置に見立てた表現方法と、具体的な情報を組み合わせることで、より効果的に周りの状況を伝えることができるのです。

| 位置 | 時計表現 | 追加情報例 |

|---|---|---|

| 正面 | 12時 | 水があります |

| 右側 | 3時 | フォークがあります |

| 左側 | 9時 | ナイフがあります |

| 右斜め前 | 1時、2時 | スプーンがあります |

| – | – | 直径およそ10センチの白いお皿に、一切れのチョコレートケーキ |

使う上での注意点

時計の位置に見立てて方向や場所を伝える技法は、便利な反面、いくつか気を付ける点があります。第一に、時計の文字盤はあくまでも例えであり、正確な位置を示すものではないことを理解する必要があります。特に、1時、2時といった30分ごとの位置ではない時刻を伝える時は、受け取る側が誤解する可能性がありますので、注意が必要です。例えば3時ちょうどであれば真横の右を指しますが、2時や4時となると真横からやや前方、あるいはやや後方になり、どの程度の角度か曖昧になってしまいます。

第二に、相手が時計の文字盤の概念を理解しているかを確認することが大切です。もし理解していない場合は、事前に時計の文字盤を使って説明するか、あるいは東西南北や前後左右といった別の方法で伝える必要があります。さらに、視覚に障害がある方にとって、時計の文字盤は触覚的な情報を想起させるものかもしれません。時計盤に触れた経験に基づき理解している方もいれば、そうでない方もいるため、状況に応じて説明を加える、または別の伝え方を検討する必要があります。

第三に、この技法はあくまでも補助的な手段であることを認識しておく必要があります。状況によっては、触覚や音声による案内も併用することが必要です。例えば、階段を上る際に「10時の方向に段差があります」と伝えるだけでなく、実際に手や足で段差の位置を確かめてもらうことで、より安全に移動することができます。相手の状態や状況に合わせて、柔軟に使い分けることが重要です。

最後に、伝える際には、落ち着いた声の調子で、ゆっくりと、分かりやすい言葉で話すことも大切です。早口で話したり、難しい言葉を使ったりすると、相手が理解しにくくなってしまいます。また、相手が不安を感じないように、優しく丁寧に伝えることも重要です。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 時計の文字盤はあくまでも例え | 正確な位置を示すものではないことを理解する。特に、30分ごとの位置ではない時刻を伝える時は、受け取る側が誤解する可能性があるため注意が必要。 |

| 時計の文字盤の概念の理解確認 | 相手が時計の文字盤の概念を理解しているかを確認。理解していない場合は、時計の文字盤を使って説明するか、東西南北や前後左右といった別の方法で伝える。視覚障害者への配慮も必要。 |

| 補助的な手段であることの認識 | 触覚や音声による案内も併用することで、より安全に移動できる。 |

| 伝え方 | 落ち着いた声の調子で、ゆっくりと、分かりやすい言葉で話す。 |

より良いコミュニケーションのために

円滑な意思疎通を図る上で、時計の文字盤に見立てた位置関係を示す『時計方式』は、目の見えない方にとって有益な手段となり得ます。しかし、この方法だけに頼るのではなく、相手の置かれた状況や心情を汲み取り、寄り添うことが何よりも重要です。

時計方式を用いる際は、一方的に情報を伝えるのではなく、相手の反応を注意深く観察しながら進めるべきです。必要に応じて説明を加えたり、別の伝え方を試みたりするなど、臨機応変な対応を心がけましょう。また、相手のペースに合わせ、焦らずゆっくりと対話を進めることも大切です。信頼関係を築き、安心して話し合える雰囲気を作ることで、時計方式はより効果的に機能します。

例えば、食事の席で時計方式を使う場面を考えてみましょう。目の見えない方に「鶏肉の照り焼きは3時の位置、ご飯は12時の位置にあります」と伝えるだけでなく、「鶏肉の照り焼きは、ご飯の右側にあります。お皿の縁に少し触れるように手を動かしてみて下さい」といった具合に、具体的な指示や補足説明を加えることで、よりスムーズに食事を進めることができます。また、「お箸は使いやすそうですか?」「何かお手伝いが必要ですか?」など、相手の状況を気遣う言葉をかけることも大切です。

目の見えない方にとって、周囲の状況を把握することは、自立した生活を送る上で欠かせない要素です。私たちは、時計方式のような伝達方法を活用しながら、目の見えない方が安心して暮らせる社会の実現に向けて、共に歩んでいく必要があります。目の見えない方にとって、情報へのアクセスは生活の質を左右する重要な問題です。音声案内や点字、触覚情報などを積極的に活用し、情報が伝わりやすい環境づくりに努めることが大切です。また、日常生活における様々な場面で、目の見えない方の視点を意識し、共に暮らす社会の在り方を考えていく必要があるでしょう。

| テーマ | ポイント |

|---|---|

| 時計方式の活用 | 目の見えない方への位置関係の説明に有効 相手の状況や心情を汲み取り、寄り添うことが重要 相手の反応を観察し、臨機応変に対応 相手のペースに合わせ、焦らずゆっくりと対話 具体的な指示や補足説明を加える 相手の状況を気遣う言葉をかける |

| 自立した生活の支援 | 周囲の状況把握は自立した生活に不可欠 情報へのアクセスは生活の質を左右 音声案内、点字、触覚情報などを活用し情報伝達しやすい環境づくり 日常生活で目の見えない方の視点を意識 |

様々な場面での活用

時計の文字盤に見立てた位置の伝え方、すなわち時計方式は、食事や机上だけでなく、様々な場面で役立ちます。例えば、会議室で席順を伝える際に、「3時の位置に田中さん、6時の位置に佐藤さん」のように言えば、誰にでも分かりやすく伝えることができます。大人数でテーブルを囲む場合も、時計方式を用いることで、それぞれの位置が明確になります。

また、外出先で周りの状況を伝える際にも、時計方式は非常に役立ちます。視覚に頼ることが難しい方にとって、周囲の状況を把握することは容易ではありません。しかし、「2時の方向に階段があります」「10時の方向にベンチがあります」と伝えることで、階段やベンチの位置を具体的にイメージすることができます。このように、時計方式は、視覚に頼ることが難しい方の安全な移動を支援します。

さらに、スポーツの場面でも時計方式は活用できます。例えば、運動場や競技場などで、選手の位置やボールの位置を伝える際に、「ボールは今、1時の位置から4時の位置に移動しました」のように伝えることで、視覚に頼ることが難しい選手も競技に参加しやすくなります。チームスポーツだけでなく、個人競技でも、指導者が選手に指示を出す際に、時計方式を用いることで、より的確な指導が可能になります。

このように時計方式は、日常生活からスポーツまで、様々な場面で視覚に頼ることが難しい方を支える手段として活用できます。私たちが少しの工夫をすることで、視覚に頼ることが難しい方の生活はより豊かで安全なものになるでしょう。時計方式は、誰にとっても分かりやすく、使いやすい方法なので、積極的に活用していくことが大切です。

| 場面 | 時計方式の活用例 | メリット |

|---|---|---|

| 会議・食事 | 会議室での席順案内(例:「3時の位置に田中さん」) | 誰にでも分かりやすく位置を伝えられる |

| 外出先での周囲状況説明 | 階段やベンチの位置案内(例:「2時の方向に階段」) | 視覚に頼ることが難しい方の安全な移動を支援 |

| スポーツ | 選手やボールの位置説明(例:「ボールは今、1時の位置から4時の位置に移動」) | 視覚に頼ることが難しい選手も競技に参加しやすくなる、的確な指導が可能になる |