誤嚥:その危険性と予防策

介護を学びたい

先生、「誤嚥」ってむせることですよね?よくむせるんですけど、大丈夫でしょうか?

介護の研究家

飲み込む時にむせるのは、気管に食べ物や水分が入ってしまうのを防ぐための体の反応なので、それ自体は正常な働きだよ。ただ、「誤嚥」とは、食べ物などが食道ではなく気管に入ってしまうこと自体を指すんだ。

介護を学びたい

じゃあ、むせるのは誤嚥だけど、悪いことではないんですね?

介護の研究家

むせること自体は悪いことではないけど、体が弱っている高齢者の方などは、むせる力が弱くなってしまい、気管に入った異物を吐き出すことができずに肺炎になってしまうことがあるんだ。だから、誤嚥を繰り返さないように注意が必要なんだよ。

誤嚥とは。

「介護」と「介助」について、食べものや飲みものが、本来は食道を通るべきなのに、誤って気管に入ってしまう「誤嚥」について説明します。口に入れたものが気管に入るとむせます。むせるのは、異物を体の外に出そうとする反応で、正常な働きです。しかし、体の機能が衰えると、この反応が起こらず、食べものや唾液が肺に流れ込んでしまったり、息が詰まってしまったりする危険があります。誤嚥が続くと、誤嚥性肺炎になってしまうので、注意が必要です。

誤嚥とは

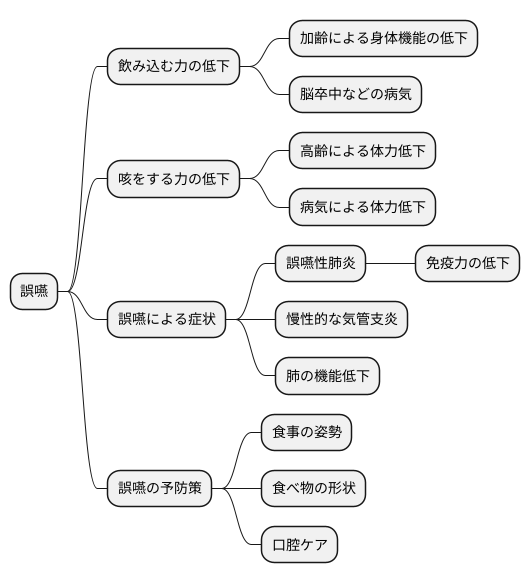

誤嚥とは、食べ物や唾液、水分などが本来通るべき食道ではなく、誤って気管に入ってしまうことです。普段、私たちは意識せずに物を飲み込んでいますが、この複雑な動作は、様々な筋肉の協調作業によって行われています。しかし、年齢を重ねることによる身体機能の低下や、脳卒中などの病気によって、これらの筋肉の働きが弱まると、飲み込む力が衰え、誤嚥の危険性が高まります。

食べ物が気管に入ると、私たちは反射的にむせて、異物を吐き出そうとします。これは、私たちの体が異物から身を守ろうとする自然な防御反応です。しかし、高齢の方や病気で体力が弱っている方の場合、この咳をする力が弱まっていることがあります。そのため、気管に入った異物をうまく吐き出すことができず、それが気管や肺に入り込んでしまうと、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

誤嚥によって起こる最も深刻な症状の一つが、誤嚥性肺炎です。食べ物と一緒に口の中の細菌が気管や肺に入り込み、炎症を引き起こすことで発症します。高齢者の場合、免疫力が低下していることが多いため、肺炎が重症化しやすく、命に関わる危険性も高くなります。また、誤嚥を繰り返すことで、慢性的な気管支炎や肺の機能低下につながる可能性もあります。そのため、誤嚥を防ぐための対策や、誤嚥が起きた際の適切な対処法を知っておくことが重要です。日頃から、食事の姿勢や食べ物の形状に気を配ったり、口腔ケアをしっかり行うことで、誤嚥のリスクを減らすことができます。もし、頻繁にむせたり、食事後に息苦しさを感じたりする場合は、早めに医療機関を受診し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

誤嚥の兆候

食べ物が気管に入ってしまう誤嚥は、命に関わる肺炎などを引き起こす危険性があるため、早期発見と適切な対応が非常に重要です。しかし、残念ながら、いつもはっきりとした症状が出るわけではありません。そのため、普段からの些細な変化を見逃さないように注意深く観察する必要があります。

食事中にむせる、咳をすることが多くなった、食後に声がかすれるといった症状は、誤嚥の初期症状かもしれません。特に、高齢者や病気療養中の方は、これらの兆候に注意が必要です。食事の様子をよく観察し、食べ物を口の中に溜め込んだままになっている、飲み込むのに時間がかかっている、食後も口の中に食べ物が残っているといった様子が見られる場合は、誤嚥の可能性が高いと言えるでしょう。

また、誤嚥を繰り返すと、誤嚥性肺炎を引き起こすことがあります。これは、細菌を含んだ唾液や食べ物が肺に入り込み炎症を起こす病気です。発熱、咳、痰、呼吸困難などの症状が現れ、重症化すると命に関わることもあります。

さらに、無症候性誤嚥といって、自覚症状がないまま誤嚥している場合もあります。特に、脳卒中などの後や、認知症の進行に伴い、飲み込む機能が低下している場合に起こりやすいです。そのため、定期的な専門家による飲み込み機能の評価を受けることが重要です。

少しでも誤嚥の疑いがある場合は、早めに医師や言語聴覚士などの専門家に相談しましょう。適切な診断と指導を受けることで、誤嚥のリスクを減少し、健康な生活を送ることができます。日頃からの注意深い観察と早期の対応が、誤嚥による深刻な事態を防ぐために不可欠です。

| 症状 | 対象者 | 合併症 | 予防と対策 |

|---|---|---|---|

| 食事中にむせる、咳が増える、食後に声がかすれる、食べ物を口に溜め込む、飲み込みに時間がかかる、食後も口に食べ物が残る | 高齢者、病気療養中の方 | 誤嚥性肺炎(発熱、咳、痰、呼吸困難) | 早期発見と適切な対応、食事の様子の観察、専門家による飲み込み機能の評価、医師や言語聴覚士への相談 |

| 無症候性誤嚥(自覚症状なし) | 脳卒中後、認知症の方 | 誤嚥性肺炎 | 定期的な専門家による飲み込み機能の評価、医師や言語聴覚士への相談 |

誤嚥を起こしやすい人の特徴

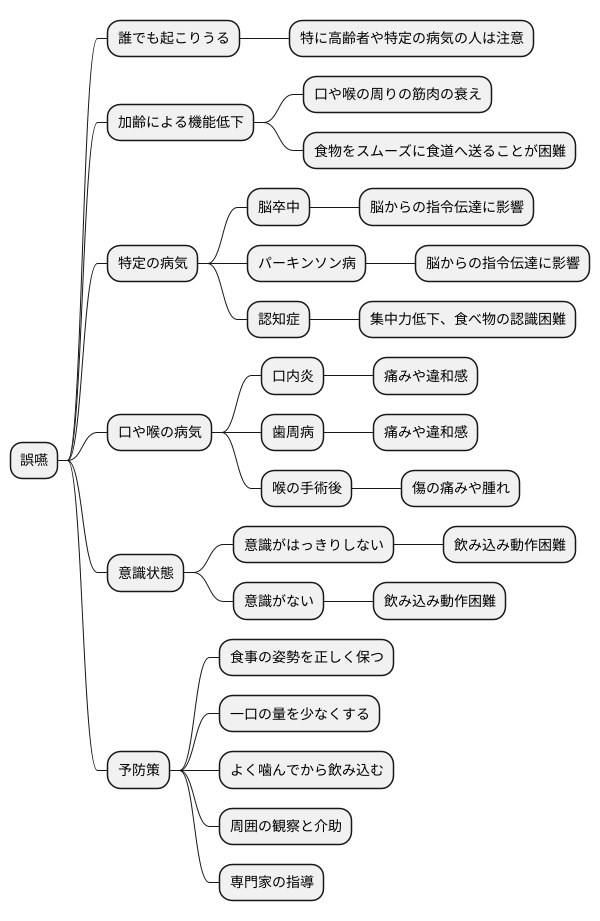

食べ物を飲み込む際、本来食道を通るべきものが気管に入ってしまうことを誤嚥といいます。誰でも起こりうる現象ですが、特にご高齢の方や特定の病気をお持ちの方々は注意が必要です。年齢を重ねると、飲み込む機能は徐々に衰えていきます。口や喉の周りの筋肉の力が弱くなり、食べ物をスムーズに食道へ送ることが難しくなるためです。

脳卒中やパーキンソン病などの神経の病気を患っている方も、誤嚥を起こしやすいと言われています。これらの病気は、脳からの指令を筋肉へ伝える神経の働きに影響を与え、飲み込む動作をうまくコントロールできなくなる原因となります。また、認知症の方も、食べることに集中できなかったり、食べ物の認識が難しくなることで、誤嚥のリスクが高まります。

口の中や喉の病気も誤嚥に繋がります。例えば、口内炎や歯周病があると、痛みや違和感から飲み込みづらくなることがあります。また、喉の手術を受けた直後も、傷の痛みや腫れによって、食べ物が気管に入りやすくなります。

さらに、意識がはっきりしない方や、意識がない方も誤嚥の危険性が高い状態です。自分で飲み込む動作をうまく行えないため、食べ物や唾液が気管に入り込んでしまうことがあります。誤嚥を予防するためには、食事の姿勢を正しく保ち、一口の量を少なくし、よく噛んでから飲み込むことが大切です。また、周囲の人が食事中の様子をよく観察し、必要に応じて介助を行うことも重要です。飲み込みに不安がある場合は、医師の診察を受け、専門家の指導を受けるようにしましょう。

誤嚥の予防策

食事の時に食べ物や飲み物が誤って気管に入ってしまうことを誤嚥といいます。誤嚥は肺炎などの深刻な病気を引き起こす可能性があるので、日頃から予防に努めることが大切です。誤嚥を防ぐには、食事の姿勢や周りの様子、食事の内容に気を配ることが重要です。

まず、食事の姿勢についてですが、背筋をしっかりと伸ばして座りましょう。猫背の状態では、食べ物が食道へスムーズに流れにくくなります。また、食事中は落ち着いてよく噛んで、しっかりと飲み込むようにしましょう。早食いは誤嚥の大きな原因の一つです。一口の量を少なくし、ゆっくりと時間をかけて食べるように心がけましょう。

次に、食事の環境についてです。食事中は静かで落ち着いた雰囲気を作るようにしましょう。テレビやラジオの音などは消し、食事に集中できる環境が望ましいです。周りの人との会話も、食事が終わってからにしましょう。

最後に、食事の内容についてです。食べやすい大きさ、柔らかさに調理することが大切です。固いものや、喉に詰まりやすいもの、パサパサしたものは避けましょう。小さく切って食べやすくしたり、煮込んで柔らかくするなどの工夫をしましょう。とろみ剤を使って、飲み込みやすくするのも有効な方法です。水分補給も大切ですが、一度にたくさんの量を飲むのではなく、少量ずつ、こまめに飲むようにしましょう。お茶や水などを飲む際にも、むせないように注意が必要です。

これらの点に注意することで、誤嚥のリスクを減らすことができます。毎日の食事で少しの心がけを続けることが、健康維持につながります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 食事の姿勢 |

|

| 食事の環境 |

|

| 食事の内容 |

|

誤嚥後の対処法

食べ物を飲み込む際に、食道ではなく気管に入ってしまうことを誤嚥といいます。誤嚥は、肺炎などの深刻な病気を引き起こす可能性があるため、適切な対処と日頃からの予防が重要です。もし誤嚥が起きた場合は、まず落ち着いて状況を確認しましょう。誤嚥した人が咳をしている場合は、無理に背中を叩いたりせず、咳をすることで自然に異物を吐き出せるよう促しましょう。咳によって異物が出てくれば、しばらく様子を見ます。ただし、咳が止まらず呼吸が苦しそうだったり、顔色が悪い、意識がもうろうとしている場合は、直ちに救急車を呼びましょう。窒息の危険性があります。救急車を呼ぶと同時に、異物除去を試みても構いません。

意識がない場合は、まず気道を確保します。頭を後ろに傾け、あごを持ち上げることで気道を開きます。その後、回復体位をとらせ、呼吸と脈拍を確認しながら、救急車を待ちましょう。回復体位は、横向きに寝かせ、下になった腕を上に伸ばし、上になった腕を胸の前に曲げておきます。そして、上になった膝を直角に曲げます。この体位は、吐瀉物などで気道が塞がれるのを防ぐ効果があります。誤嚥は、加齢や病気など様々な原因で起こり、一度起こると繰り返す可能性があります。そのため、一度でも誤嚥が起きた場合は、医療機関を受診し、原因を特定し、再発防止策を医師と相談することが大切です。誤嚥は命に関わることもあるため、軽視せず、適切な対応を心がけましょう。日頃から、よく噛んでゆっくり飲み込む、食事中は姿勢に気を付けるなど、予防を意識することも大切です。また、家族や介護者は、誤嚥の兆候を早期に発見できるよう、注意深く観察することも重要です。