介護予防認知症対応型通所介護とは

介護を学びたい

先生、「介護予防認知症対応型通所介護」って、普通のデイサービスと何が違うんですか? よく分からなくて…

介護の研究家

良い質問だね。普通のデイサービスは、介護が必要な方を対象としているのに対し、「介護予防認知症対応型通所介護」は、まだ介護が必要ではないけれど、認知症の症状があり、介護が必要になるのを防ぎたい方を対象にしているんだよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、要支援1や2の方で、認知症の症状がある方が利用するんですね。でも、サービスの内容は普通のデイサービスとあまり変わらないんですか?

介護の研究家

そうだね。食事や入浴、排泄の世話といった介護サービスはもちろんのこと、認知症の進行を遅らせるためのレクリエーションや、生活の助言、健康管理の助言などを受けることができるんだ。まさに「介護予防」に重点を置いたデイサービスと言えるね。

介護予防認知症対応型通所介護とは。

『介護予防認知症対応型通所介護』とは、要支援1、2の認知症のお年寄りの方を対象とした、認知症に対応した通いの介護サービスのことです。地域にある、例えばデイサービスセンターなどに通って、食事やお風呂、トイレなどの世話や介助を受けたり、生活や健康管理についての助言を受けたりしながら、介護が必要にならないように努めるためのものです。

対象となる人

介護予防認知症対応型通所介護は、要支援1または要支援2と認定された認知症のお年寄りを対象としたサービスです。認知症とは、様々な原因で脳の働きが低下し、記憶力や判断力などの認知機能に障害が現れる状態を指します。認知症にも様々な種類があり、症状の現れ方や進行の速さは人それぞれです。このサービスは、まだ症状が軽い認知症のお年寄りが利用できます。自宅での生活を続けながら、認知機能の低下を予防し、日常生活の自立を支援することを目的としています。

具体的には、要介護状態になることを防ぐために、日常生活での活動や社会参加の機会を提供します。例えば、共同で行うレクリエーションや体操、趣味活動、地域との交流などを通して、心身ともに活力を維持し、生活の質を高めることを目指します。

このサービスを利用することで、認知症のお年寄りは、閉じこもりがちな生活から解放され、人との繋がりを感じながら、楽しく充実した時間を過ごすことができます。また、ご家族にとっても、介護の負担を軽減し、安心して仕事や日常生活を送る上で大きな支えとなります。

利用にあたっては、市区町村の窓口で要支援認定の申請が必要です。申請後、訪問調査や主治医の意見書などを元に、介護認定審査会が審査を行い、要支援1または要支援2の認定が下りれば、サービスを利用することができます。サービスの内容や利用回数、費用などは、各事業所によって異なるため、事前に確認することが大切です。

介護予防認知症対応型通所介護は、認知症のお年寄りとそのご家族にとって、心強い味方となるサービスです。ぜひ、お近くの事業所にご相談ください。

| サービス名 | 対象者 | 目的 | サービス内容 | 利用までの流れ | メリット |

|---|---|---|---|---|---|

| 介護予防認知症対応型通所介護 | 要支援1または要支援2と認定された認知症のお年寄り | 認知機能の低下予防、日常生活の自立支援、要介護状態の予防 | 共同レクリエーション、体操、趣味活動、地域交流など | 市区町村の窓口で要支援認定の申請 → 訪問調査、主治医意見書提出 → 介護認定審査会による審査 → 要支援1または2の認定 |

|

サービスの内容

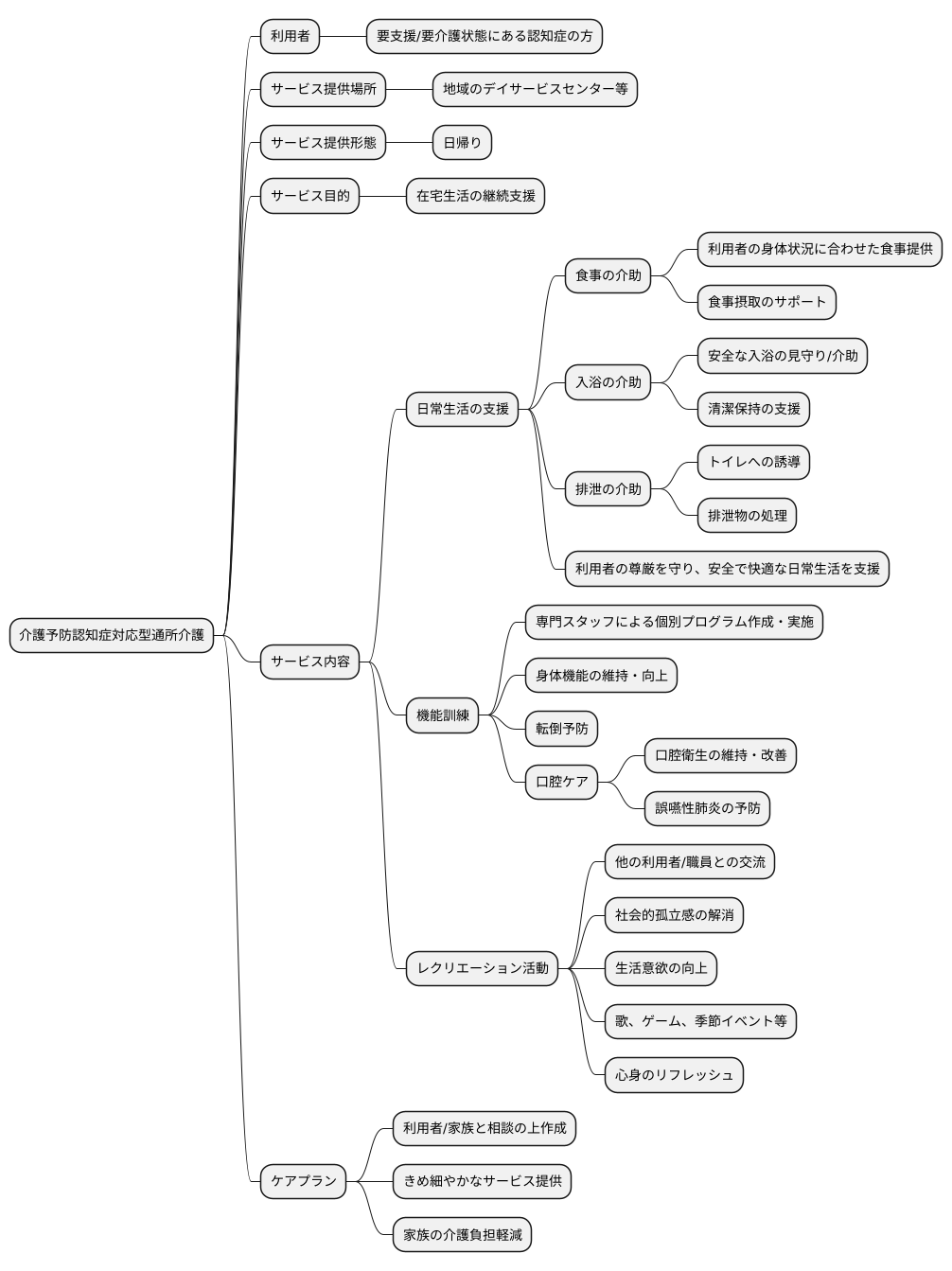

介護予防認知症対応型通所介護は、地域にあるデイサービスセンターなどを利用して、様々なサービスを受けられる仕組みです。利用者は自宅から施設へ通い、日帰りでサービスを受けます。このサービスは、要支援や要介護状態にある認知症の方を対象としており、日常生活の支援や機能訓練などを提供することで、在宅生活の継続を支援することを目的としています。

具体的に提供されるサービス内容は多岐にわたります。まず、日常生活における基本的な動作の支援として、食事の介助、入浴の介助、排泄の介助などが行われます。食事の介助では、利用者の身体状況に合わせた食事の提供や、食事を摂る際のサポートを行います。入浴の介助では、安全に入浴できるよう見守りや介助を行い、清潔保持を支援します。排泄の介助では、トイレへの誘導や排泄物の処理などを行います。これらの介助を通して、利用者の尊厳を守りながら、安全で快適な日常生活を送れるよう支援します。

機能訓練も重要なサービスの一つです。理学療法士などの専門スタッフが、利用者の身体状況に合わせた運動プログラムを作成し、実施します。これにより、身体機能の維持・向上だけでなく、転倒予防にも繋がります。また、口腔ケアにも力を入れており、口腔衛生の維持・改善を図ります。口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防にも効果的です。

レクリエーション活動も提供されます。他の利用者や職員との交流を通して、社会的な孤立感を解消し、生活意欲の向上を促します。歌を歌ったり、ゲームをしたり、季節に合わせたイベントを行ったりと、様々な活動を通して、利用者の心身のリフレッシュを図ります。

これらのサービスは、利用者一人ひとりの状態や希望に合わせたケアプランに基づいて提供されます。ケアマネージャーが利用者や家族と相談しながら、適切なケアプランを作成し、きめ細やかなサービス提供を心掛けています。また、家族の介護負担軽減にも繋がる重要なサービスと言えるでしょう。

利用のメリット

このサービスを利用することで、高齢者ご自身とご家族の双方にとって、多くの良い点があります。

まず、高齢者ご自身にとっての利点を見てみましょう。このサービスを利用すれば、住み慣れた我が家で生活を続けながら、専門家による適切な世話や支えを受けることができます。

これは、生活の質を保ち、さらに高めることに繋がります。食事、入浴、排泄といった日常生活の動作の介助はもちろんのこと、健康状態の確認や服薬管理なども専門家が丁寧に対応しますので、安心した毎日を送ることができます。

また、他の利用者の方々や職員との交流を通して、社会との繋がりを維持することができます。

これは、家に閉じこもりがちな高齢者の社会的な孤立を防ぎ、心の健康を保つ上でも大変重要です。定期的なレクリエーションや趣味活動への参加を通して、心身ともに充実した日々を送ることが可能になります。

次に、ご家族にとっての利点について説明します。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担となることが少なくありません。

このサービスを利用することで、ご家族は介護の負担を軽くすることができます。介護のプロに任せることで、ご家族は自分の時間を持つことができ、休息や趣味、仕事などに充てることができます。また、介護に関する専門的な知識や技術を学ぶ機会も得られます。

職員から日常生活での介護のポイントや注意点などのアドバイスを受けることで、ご家族の介護技術の向上に繋がり、より質の高い介護を提供することができるようになります。さらに、介護に関する相談窓口も設けられていますので、いつでも気軽に専門家に相談することができます。

このように、ご家族が安心して介護を続けられるよう、しっかりとした支えの体制が整えられています。

| 対象者 | メリット |

|---|---|

| 高齢者ご自身 | 住み慣れた家で生活を継続できる |

| 専門家による適切な世話や支えを受けられる(食事、入浴、排泄介助、健康状態確認、服薬管理など) | |

| 社会との繋がりを維持できる(他の利用者や職員との交流) | |

| 心身ともに充実した日々を送れる(レクリエーション、趣味活動) | |

| ご家族 | 介護の負担軽減 |

| 自分の時間を持つことができる(休息、趣味、仕事など) | |

| 介護に関する専門知識・技術を学ぶ機会が得られる | |

| 介護技術の向上(職員からのアドバイス) | |

| 安心して介護を続けられる(相談窓口の設置) |

費用の負担

介護予防認知症対応型通所介護の利用には費用が発生しますが、介護保険の適用を受けられるため、利用者本人の自己負担は原則として費用の1割もしくは2割となります。ただし、費用の詳しい金額は、それぞれの事業所や市区町村によって異なるため、利用を検討する際には事前に問い合わせることが大切です。

このサービスは、要支援1・2と認定された方が利用できます。利用にあたっては、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランに基づいてサービス内容が決定されます。サービス内容は、認知症の進行を予防するための脳の活性化トレーニングや、日常生活動作の維持・向上を目的とした体操、また、趣味活動やレクリエーションなど多岐にわたります。

利用料金は、基本料金に加えて、加算料金が発生する場合があります。加算料金は、サービス提供時間や提供体制、送迎の有無などによって異なります。また、食事やおやつ、おむつなどの実費負担が必要となる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

介護保険の自己負担割合は、原則として1割ですが、一定以上の所得がある方は2割負担となります。ただし、高額介護サービス費制度によって、ひと月の自己負担額には上限が設けられていますので、所得が低い方でも安心して利用いただけます。費用の他にも、サービス内容や利用手続きなど、わからないことがあれば、お住まいの地域の包括支援センター、もしくは市区町村の窓口に相談することをお勧めします。専門の相談員が、丁寧に疑問にお答えし、必要な情報を提供してくれます。安心して利用できるように、まずは気軽に相談してみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 要支援1・2と認定された方 |

| サービス内容 | 脳の活性化トレーニング、日常生活動作の維持・向上を目的とした体操、趣味活動、レクリエーションなど |

| 利用料金 | 基本料金 + 加算料金(サービス提供時間、提供体制、送迎の有無など) + 実費(食事、おやつ、おむつなど) |

| 自己負担割合 | 原則1割(一定以上の所得がある方は2割) ※高額介護サービス費制度適用 |

| 相談窓口 | 包括支援センター、市区町村窓口 |

利用の手続き

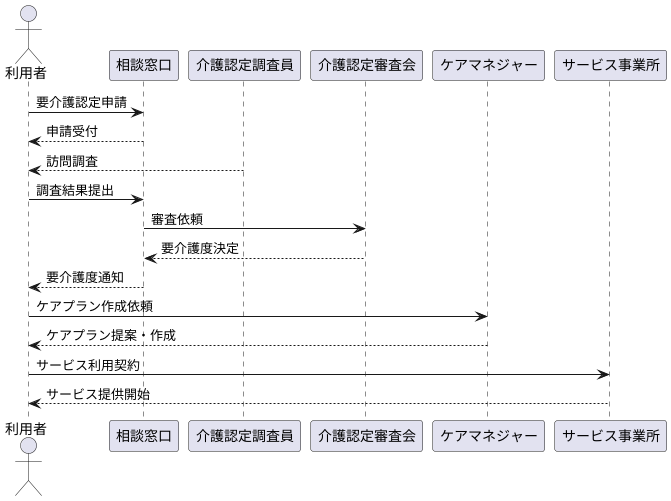

介護サービスを使うには、いくつかの手順が必要です。まず、住んでいる市区町村の窓口か、地域の包括支援センターに相談に行き、要介護認定の申請を行います。相談に行く際には、健康保険証や年金手帳など、身分を確認できるものを持参すると手続きがスムーズです。窓口では、現在の状況や困っていることなどを詳しく伝えましょう。

申請後、介護認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。調査の内容は、食事や入浴、着替えなどの日常生活動作や、家事や外出などの生活状況についてです。また、かかりつけの医師からも意見書を提出してもらう必要があります。これらの情報をもとに、市区町村の介護認定審査会が審査を行い、要介護度が決定します。要支援1または要支援2と認定された場合は、介護予防サービスを利用することができます。

次に、ケアマネジャーと呼ばれる介護の専門家に相談し、ケアプランを作成します。ケアプランとは、どのようなサービスを、いつ、どれくらい利用するかを具体的に決めた計画書のことです。ケアマネジャーは、利用者の希望や心身の状態、生活環境などを考慮しながら、利用者に合ったプランを作成します。

ケアプランが完成したら、実際にサービスを提供してくれる事業所を選び、契約を結びます。契約内容をよく確認し、不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。契約が完了すれば、いよいよサービスの利用開始です。

利用開始までの流れや必要な書類、費用など、わからないことがあれば、市区町村の窓口や包括支援センターに問い合わせましょう。専門の相談員が丁寧に案内してくれます。一人で悩まず、気軽に相談することで、安心してサービスを利用することができます。

まとめ

認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らしたい。誰もが願うこの思いを実現するために、介護予防認知症対応型通所介護というサービスがあります。このサービスは、軽度の認知症と診断された高齢者の方々が、自宅から日帰りで施設に通い、様々な支援を受けることができるものです。

施設では、日常生活における様々なサポートを受けることができます。食事の準備や提供、入浴や排泄の介助といった、身体的なケアはもちろんのこと、認知症の症状の進行を穏やかにするための活動にも力を入れています。具体的には、記憶力や判断力を保つためのゲームや、手先を使った作業、音楽療法など、個々の状態に合わせたプログラムが用意されています。これらの活動を通して、心身ともに活力を維持し、生活の質の向上を目指すことができます。

また、社会とのつながりを維持することも、このサービスの重要な役割です。他の利用者や職員との交流を通して、社会的な孤立を防ぎ、心の健康を保つことができます。

介護予防認知症対応型通所介護を利用することで得られるメリットは、高齢者ご本人にとってだけではありません。介護を担う家族にとっても、日中の介護負担を軽減できることは大きな安心につながります。また、介護に関する専門的な知識を持つ職員からアドバイスや相談を受けることも可能です。

もし、ご家族に認知症の兆候が見られる、あるいは介護に不安を感じている場合は、一人で悩まずに、地域の相談窓口や市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。専門の相談員が、状況に合わせた適切なサービス利用について案内してくれます。

| サービス名 | 対象者 | サービス内容 | 目的/効果 | 利用者メリット | 家族メリット | 相談窓口 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 介護予防認知症対応型通所介護 | 軽度の認知症と診断された高齢者 |

|

|

|

|

地域の相談窓口、市区町村の窓口 |