介護予防通所介護:いつまでも元気に

介護を学びたい

先生、「介護予防通所介護」って、普通の「通所介護」と何が違うのですか?どちらもデイサービスに通うんですよね?

介護の研究家

良い質問ですね。どちらもデイサービスに通う点は同じですが、対象となる人が違います。「介護予防通所介護」は、まだ介護が必要とまではいかないけれど、要支援1や2と認定された高齢者の方を対象としています。つまり、将来介護が必要にならないように、今のうちから心身の状態を維持・改善するためのサービスなんです。

介護を学びたい

なるほど。つまり、要支援の高齢者の方が、もっと状態が悪くならないようにするためのサービスってことですね。具体的にはどんなことをするのですか?

介護の研究家

そうですね。例えば、食事や入浴の介助といった日常生活のサポートだけでなく、体操やレクリエーションを通して身体機能の維持・向上を図ったり、健康管理についての助言を受けたり、生活全般に関する相談に乗ってもらったりすることができますよ。

介護予防通所介護とは。

『介護予防通所介護』とは、介護が必要になるのを防ぐための、通いの介護サービスのことです。要支援1や2と認定されたお年寄りの方が、デイサービスセンターなどへ通い、食事やお風呂、トイレの介助といったお手伝いを受けたり、生活や健康管理についてのアドバイスを受けたりしながら、介護が必要にならないように努めるサービスです。

介護予防通所介護とは

介護予防通所介護とは、要支援1または要支援2と認定された高齢者の方々が、自宅から日帰りで利用できる介護サービスです。住み慣れた地域で、できる限り自分の力で日常生活を送れるように支援することを目的としています。

このサービスは、主にデイサービスセンターなどの施設で提供されます。施設では、食事や入浴、トイレの介助といった日常生活の支援を受けられます。栄養バランスのとれた温かい食事を提供することで、低栄養を防ぎます。また、自宅での入浴が困難な場合でも、安全に入浴できるよう支援を受けられます。さらに、排泄の介助を受けることで、身体への負担を軽減し、快適に過ごすことができます。

これらの日常生活の支援に加えて、心身機能の維持・向上を目指すためのサービスも提供されます。座ったままできる体操や、軽い運動などを通して、身体機能の衰えを予防します。また、認知症予防のレクリエーションや、趣味活動を通して、精神的な活力を維持します。健康状態の確認や、健康に関する相談、助言も受けることができます。

介護予防通所介護を利用することで、要介護状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばすことを目指します。また、介護をしている家族の負担軽減にも繋がります。利用にあたっては、ケアマネージャーが利用者一人ひとりの状態に合わせて作成するケアプランに基づいて、適切なサービスが提供されます。ケアマネージャーは、利用者の希望や状況を丁寧に聞き取り、最適なケアプランを作成します。安心して利用できるよう、相談窓口も設けられています。

| サービス名 | 介護予防通所介護 |

|---|---|

| 対象者 | 要支援1または要支援2と認定された高齢者 |

| 目的 | 住み慣れた地域で、できる限り自分の力で日常生活を送れるように支援する 要介護状態になることを防ぎ、健康寿命を延ばす 介護をしている家族の負担軽減 |

| サービス内容 | 日常生活の支援 ・食事提供:栄養バランスのとれた温かい食事 ・入浴介助:安全に入浴できるよう支援 ・排泄介助:身体への負担を軽減 心身機能の維持・向上 ・身体機能の維持・向上:体操、軽い運動 ・認知症予防:レクリエーション ・精神的な活力維持:趣味活動 ・健康状態の確認、健康相談、助言 |

| ケアプラン | ケアマネージャーが利用者一人ひとりの状態に合わせて作成 |

| その他 | 相談窓口あり |

サービスの内容

介護予防通所介護では、利用者の皆様が住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送れるよう、様々なサービスを提供しています。

まず、日常生活の支援として、栄養バランスに配慮した食事を提供しています。管理栄養士が献立を作成し、季節感を取り入れながら、美味しく、食べやすい食事を準備しています。食事の介助も行っており、食べにくい方にも安心して食事を楽しんでいただけます。

入浴に関しても、お一人おひとりの身体状況に合わせた介助を行います。湯温や入浴時間はもちろんのこと、浴槽への出入りや洗髪、更衣なども丁寧にサポートいたしますので、安全かつ快適に入浴していただけます。

排泄に関しても、プライバシーに配慮しながら、適切な介助を行います。身体的な負担を軽減することはもちろん、気持ちの良い排泄を支援することで、利用者の皆様の尊厳を守ります。

さらに、機能訓練にも力を入れています。理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが、個別の状態に合わせて運動プログラムを作成し、実施します。体操やストレッチ、レクリエーションなどの活動を通じて、身体機能の維持・向上を目指すとともに、転倒予防や日常生活動作の改善にも繋げます。

また、健康管理も重要なサービスの一つです。看護師による健康状態の確認や健康相談、服薬管理などを通して、利用者の皆様の健康を総合的にサポートします。

これらのサービスを通して、利用者の皆様が安心して笑顔で過ごせるよう、スタッフ一同、心を込めて支援いたします。

| サービス内容 | 詳細 |

|---|---|

| 日常生活の支援 | 栄養バランスに配慮した食事の提供、食事介助 |

| 入浴 | 個別の身体状況に合わせた介助(湯温・入浴時間、浴槽への出入り、洗髪、更衣など) |

| 排泄 | プライバシーに配慮した適切な介助 |

| 機能訓練 | 理学療法士・作業療法士などによる個別プログラム作成、体操・ストレッチ・レクリエーション、転倒予防・日常生活動作の改善 |

| 健康管理 | 看護師による健康状態確認、健康相談、服薬管理 |

利用対象者

介護予防通所介護の利用対象者は、要支援1または要支援2と認定された高齢者です。この認定を受けるには、まず市区町村の窓口へ申請を行い、その後、訪問調査や担当の医師からの意見書などを基に、介護認定審査会が要介護度を決定します。では、要支援1と要支援2とはどのような状態を指すのでしょうか。

要支援1とは、日常生活を送る上で軽い支障が見られる状態です。具体的には、一人で外出することが難しくなっていたり、家事の一部で介助が必要となるといった状況です。例えば、買い物に出かける際に転倒の危険を感じて一人では行けなかったり、料理を作る際に火を使うことに不安があり、手伝いが必要となる場合などが該当します。このような軽度の支障があることで、心身ともに活動が低下し、将来的に要介護状態になるリスクが高まることが懸念されます。そのため、要支援1と認定された方は、介護予防通所介護を利用することで、機能の維持・向上を図り、自立した生活を継続していくことを目指します。

一方、要支援2は、要支援1に比べて日常生活における支障が大きい状態です。要支援1よりも多くの介助が必要となります。例えば、一人で外出することがほとんどできなくなっていたり、家事のほとんどを行えず、誰かの支援が必要となるといった状況が考えられます。このような状態では、社会的な孤立や心身の機能低下がより深刻化し、要介護状態への移行リスクがさらに高まる可能性があります。要支援2と認定された方は、介護予防通所介護を通じて、必要な支援を受けながら、残存機能の活用や生活の質の維持・向上を目指します。

介護予防通所介護は、要支援状態にある高齢者が、可能な限り自立した生活を送り続けられるよう、様々なサービスを提供しています。具体的には、食事や入浴などの介助、健康状態の確認、レクリエーションや運動、趣味活動などを通して、心身機能の維持・向上、社会参加の促進、生活の質の向上を支援します。ご自身やご家族が該当すると思われる方は、お住まいの市区町村の窓口へご相談ください。

| 区分 | 状態 | 例 | リスク | サービスの目的 |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 日常生活を送る上で軽い支障が見られる | 一人での外出が困難、家事の一部で介助が必要(例: 買い物時の転倒不安、料理時の火の扱いに不安) | 心身活動の低下、将来的に要介護状態になるリスク増加 | 機能の維持・向上、自立した生活の継続 |

| 要支援2 | 日常生活における支障が要支援1より大きい | 一人での外出がほぼ不可、家事のほとんどを行えず介助が必要 | 社会的な孤立、心身の機能低下が深刻化、要介護状態への移行リスクが更に増加 | 残存機能の活用、生活の質の維持・向上 |

介護予防通所介護の対象者: 要支援1または要支援2と認定された高齢者

介護予防通所介護のサービス内容: 食事・入浴介助、健康状態確認、レクリエーション・運動、趣味活動などを通じた心身機能維持・向上、社会参加促進、生活の質向上支援

利用のメリット

介護予防通所介護を利用することで、様々な良いことがあります。高齢者の方々にとっては、日常生活において様々な支援を受けることができるため、身体への負担、そして気持ちの負担を軽くし、より良い生活を送ることが見込めます。例えば、食事や入浴、排泄などの介助を受けることで、体への負担を減らし、安全に日常生活を送ることができます。また、話し相手になってもらったり、レクリエーションに参加したりすることで、心の潤いを保ち、孤独感を解消することができます。

機能訓練は、要介護状態になるのを防ぎ、健康寿命を延ばすために大変重要です。デイサービスセンターでは、理学療法士などの専門家による指導のもと、筋力トレーニングやストレッチなどの運動プログラムに参加することができます。これらの運動を通して、身体機能の維持・向上を図り、いつまでも自分の足で歩けるように努めます。また、健康状態の確認や健康相談、栄養指導なども受けることができ、健康管理にも役立ちます。

デイサービスセンターに通うことで、社会とのつながりを維持することもできます。他の利用者の方々と交流したり、スタッフと話をしたりすることで、社会的な孤立を防ぎ、生活に張りが生まれます。歌を歌ったり、ゲームをしたり、季節の行事を楽しんだりすることで、毎日を楽しく過ごすことができます。

介護予防通所介護は、ご家族にとっても心強い味方です。日中、高齢者の方がデイサービスセンターで過ごしている間、ご家族は介護から解放され、仕事や家事、自分の時間を持つことができます。介護による肉体的、精神的な負担を軽減し、心にゆとりが生まれます。また、専門スタッフに介護の相談をすることもでき、介護に関する不安や悩みを解消することができます。このように、介護予防通所介護は、高齢者の方々だけでなく、ご家族の生活の質を高める上でも大きな役割を果たします。

| 対象 | メリット | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 身体の負担軽減 | 食事、入浴、排泄などの介助 |

| 心の負担軽減 | 話し相手、レクリエーション参加 | |

| 健康寿命の延伸 | 機能訓練(筋トレ、ストレッチなど)、健康状態確認、健康相談、栄養指導 | |

| 高齢者、家族 | 社会とのつながりの維持 | 他の利用者やスタッフとの交流、歌、ゲーム、季節の行事 |

| 家族の負担軽減 | 介護からの解放、仕事・家事・自分の時間の確保、介護相談 |

費用の負担

介護予防通所介護にかかる費用は、一人ひとりの状態やサービスの利用の仕方、施設によって違います。利用する方の介護の必要度合いを示す「要介護度」や、実際に行われるサービスの種類、そして施設ごとに設定されている料金体系が異なるためです。

費用負担の基本は、費用の1割もしくは2割です。これは、利用者の所得によって割合が決まります。所得が高い方であれば2割負担、そうでない方は1割負担となります。残りの費用は介護保険から支払われますので、全額を自分で負担する必要はありません。

ただし、介護保険でカバーされるのは、あくまでも介護サービスの費用です。例えば、通所介護施設で提供される食事にかかる費用や、日常生活で必要な費用の一部は、自己負担となる場合があります。施設によって、これらの費用の設定は様々ですので、事前に確認しておくことが大切です。具体的にどのような費用がかかるのか、どれくらい負担する必要があるのかは、利用を検討している施設に直接問い合わせるか、お住まいの市区町村の窓口で相談することで詳しい情報を得ることができます。

費用のことで不安を感じている方、負担が大きくて利用をためらっている方もいるかもしれません。そのような方のために、市区町村によっては、費用の助成制度を用意している場合があります。制度の内容や利用の条件は、それぞれの自治体によって異なりますので、お住まいの地域の窓口に問い合わせて確認することをお勧めします。費用の負担を軽減する制度を利用することで、安心して介護予防通所介護のサービスを利用できるようになるかもしれません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 費用 | 要介護度、サービスの種類、施設によって異なる |

| 自己負担割合 | 所得に応じて1割または2割 |

| 負担の範囲 | 介護サービス費用。食事代、その他日常生活費用は自己負担の場合あり |

| 費用の確認方法 | 施設への直接問い合わせ、市区町村窓口での相談 |

| 助成制度 | 市区町村によってはあり。内容や条件は自治体ごとに異なる |

まとめ

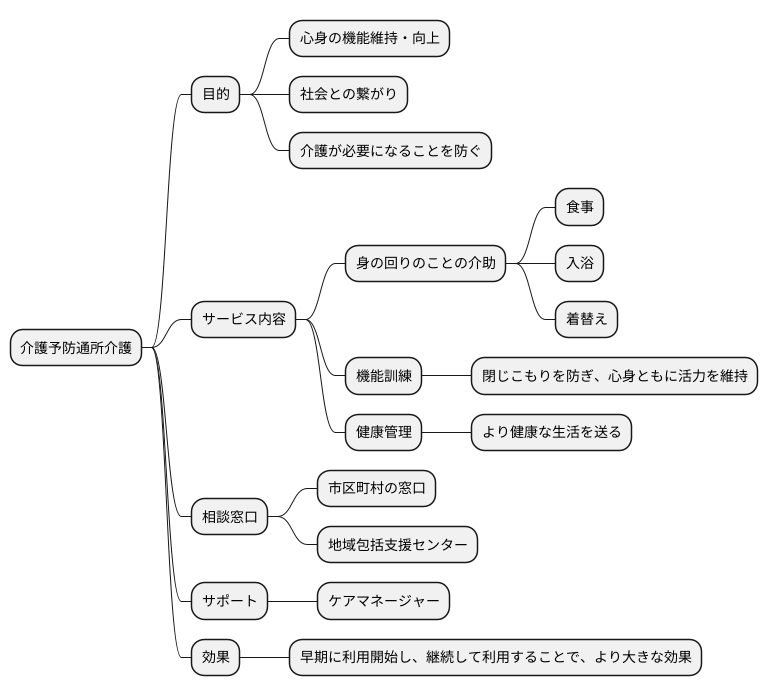

要支援認定を受けた高齢者の方々が、住み慣れた地域で長く自立した生活を送れるよう支えるサービス、それが介護予防通所介護です。このサービスは、心身の機能維持・向上、社会との繋がり、そして介護が必要になることを防ぐという大きな目的を持っています。

利用できるサービスは多岐に渡ります。まず、日常生活における支えとして、食事や入浴、着替えといった身の回りのことの介助を受けることができます。栄養バランスの取れた食事を提供することで健康維持をサポートし、安全に入浴できるよう配慮することで身体の清潔を保ちます。また、着替えの介助は、身体の負担を軽減し、快適な日常生活を送る上で重要な役割を果たします。

さらに、心身機能の衰えを防ぐための機能訓練も提供されます。専門の職員が個々の状態に合わせた運動プログラムを作成し、身体機能の維持・向上を図ります。座ったままできる体操や、歩行訓練、レクリエーションなど、楽しみながら身体を動かす機会を提供することで、閉じこもりを防ぎ、心身ともに活力を維持することに繋がります。

また、健康管理も重要な要素です。看護師やその他の専門スタッフによる健康チェックや健康相談を通して、健康状態の把握や適切なアドバイスを受けることができます。日々の健康管理をしっかり行うことで、病気の予防や早期発見に繋がり、より健康な生活を送ることができます。

介護予防通所介護の利用を検討している方は、まずは市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。これらの窓口では、サービス内容や利用手続き、費用などに関する詳しい情報を提供しています。また、ケアマネージャーと呼ばれる専門家が、利用者の状況に合わせて適切なケアプランを作成し、サービス利用をサポートします。

介護予防通所介護は、早期に利用を開始し、継続して利用することで、より大きな効果が期待できます。いつまでも元気に、そして自分らしく生活するために、ぜひ気軽に相談してみてください。