通所リハビリで健康維持

介護を学びたい

先生、「通所リハビリテーション」って、高齢者の方が病院や施設に行って、運動したり作業したりするサービスですよね?でも、「介護」とどう違うんですか?

介護の研究家

そうだね、運動や作業をするのはその通りだよ。高齢者の方が、できる限り自立した生活を送れるように、身体機能の維持・向上を目指すのが「通所リハビリテーション」だね。「介護」という言葉は広い意味を持つけど、食事や入浴の介助といった身の回りの世話や、リハビリテーションも含めた、生活全般の支援を指すんだ。

介護を学びたい

じゃあ、「介護」の中に「通所リハビリテーション」が含まれるんですか?

介護の研究家

その通り!「通所リハビリテーション」は「介護保険」で受けられるサービスの一つで、介護の全体の中の一部と考えられるね。リハビリに特化したサービスなんだよ。

通所リハビリテーションとは。

「お世話をしたり、助けること」という意味の言葉である『介護』と『介助』について説明します。今回は、『通所リハビリテーション』という用語についてお話します。通所リハビリテーションとは、介護が必要な方が利用できるサービスの一つです。介護老人保健施設や病院、診療所などの医療機関に通い、担当のお医者さんの指示に従って、運動療法や作業療法など、必要な機能回復訓練を受けることができるサービスです。

通所リハビリテーションとは

通所リハビリテーションとは、介護を必要とする方が自宅から日帰りで施設に通い、専門家の指導のもとリハビリテーションを受けるサービスです。住み慣れた自宅での生活を続けながら、心身ともに健康な状態を保つことを目指します。

利用対象となるのは、要介護認定を受けている方や、要支援認定を受けている方などです。これらの認定を受けていない方でも、医師が必要と判断した場合は利用できる場合があります。利用にあたっては、ケアマネージャーと相談し、ケアプランを作成する必要があります。

通所リハビリテーションでは、医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが、一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成・実施します。身体機能の維持・向上を目指すのはもちろんのこと、日常生活動作の訓練や、認知症予防のためのレクリエーションなども行われます。例えば、歩行訓練、筋力トレーニング、日常生活に必要な動作練習、手芸、書道、歌、ゲームなど、内容は多岐にわたります。

通所リハビリテーションの大きな利点は、自宅での生活を続けながら、定期的に専門的なリハビリテーションを受けられることです。社会とのつながりを維持し、孤立感を防ぐ効果も期待できます。また、家族の介護負担を軽減する効果もあります。

利用回数や時間は、利用者の状態や希望に応じて調整できます。送迎サービスを提供している施設も多く、自宅と施設間の移動の負担を軽減することができます。利用料金は、要介護度やサービス内容によって異なりますが、介護保険が適用されるため、自己負担額は抑えられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| サービス内容 | 介護を必要とする方が自宅から日帰りで施設に通い、専門家の指導のもとリハビリテーションを受けるサービス |

| 目的 | 住み慣れた自宅での生活を続けながら、心身ともに健康な状態を保つ |

| 利用対象 | 要介護認定者、要支援認定者、医師が必要と判断した方 |

| 利用手続き | ケアマネージャーと相談し、ケアプランを作成 |

| リハビリテーション内容 | 医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが個別のプログラムを作成・実施 (例: 歩行訓練、筋力トレーニング、日常生活動作練習、認知症予防レクリエーション) |

| 利点 | 自宅での生活継続、定期的な専門リハビリ、社会とのつながり維持、孤立感予防、家族の介護負担軽減 |

| 利用回数・時間 | 利用者の状態や希望に応じて調整可能 |

| 送迎 | 多くの施設で提供 |

| 利用料金 | 要介護度やサービス内容によって異なり、介護保険適用 |

対象となる方

通所リハビリテーションは、介護が必要な状態にある高齢者の方を対象としたサービスです。具体的には、要支援1から要介護5までの認定を受けた方が利用できます。要支援や要介護の認定を受けるためには、市区町村の窓口に申請し、心身の状態を評価する審査を受ける必要があります。

利用にあたっては、病状が安定していることが条件です。通所リハビリテーションは、身体機能の維持・向上を目指すサービスであるため、病状が不安定な場合は、医師の判断によっては利用できないこともあります。また、定期的な通院が必要な方や、感染症などにかかっている方も利用を控える必要があります。利用に際しては、主治医の意見書が必要となるケースもありますので、事前にご確認ください。

通所リハビリテーションは、自宅から施設に通うことが前提となるサービスです。そのため、身体の状態や住んでいる場所によっては、利用が難しい場合があります。施設によっては送迎サービスを提供しているところもありますが、家族による送迎が必要になる場合もあります。送迎の負担なども考慮し、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談しながら、ご自身に合ったサービス計画を立てることが大切です。ケアマネジャーは、介護に関する様々な相談にのってくれる専門家です。利用できるサービスや費用、手続きなど、疑問や不安があれば気軽に相談してみましょう。

| サービス | 対象者 | 利用条件 | その他 |

|---|---|---|---|

| 通所リハビリテーション | 介護が必要な状態にある高齢者(要支援1~要介護5の認定を受けた方) |

|

|

実施場所

通所リハビリテーションの実施場所は、主に介護老人保健施設(老健)、病院、診療所といった医療機関になります。これらの場所は、リハビリテーションを行うために必要な環境が整えられています。具体的には、平行棒や歩行訓練用の階段、自転車エルゴメーター、筋力トレーニング機器など、様々な運動器具や設備が備えられています。また、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門知識を持つ職員が配置されており、利用者の状態に合わせたリハビリテーションを提供しています。

これらの医療機関の中でも、施設によって力を入れている分野や得意なリハビリテーションの内容に違いがあります。例えば、関節や筋肉の機能回復に重点を置いた運動器リハビリテーションに特化した施設もあれば、脳卒中など脳の病気の後遺症に対するリハビリテーションに力を入れている施設もあります。他にも、心疾患の患者さん向けのリハビリテーションに特化した施設など、様々な特徴を持つ施設が存在します。そのため、利用者一人一人の身体状況やリハビリテーションの目的に合った施設を選ぶことが、効果的なリハビリテーションを受ける上で非常に重要です。

最適な施設を選ぶためには、ケアマネジャーとの相談が欠かせません。ケアマネジャーは、利用者の心身の状態や生活環境、そしてどのような生活を送りたいかといった希望を丁寧に聞き取り、その人に最適な施設を提案してくれます。また、見学や体験利用の手配なども行ってくれるので、安心して施設選びを進めることができます。利用者本人や家族だけで施設を選ぶのではなく、ケアマネジャーを活用することで、より適切な選択を行い、効果的なリハビリテーションを受けることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実施場所 | 介護老人保健施設(老健)、病院、診療所 |

| 設備 | 平行棒、歩行訓練用の階段、自転車エルゴメーター、筋力トレーニング機器など |

| 職員 | 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |

| 施設の種類 |

|

| 施設選びのポイント | 身体状況、リハビリテーションの目的に合った施設を選ぶ |

| 施設選びの相談 | ケアマネジャー |

| 施設選びの方法 | 見学、体験利用 |

サービス内容

私たちの通所リハビリテーションでは、一人ひとりの状態に合わせた個別プログラムに基づき、様々なサービスを提供しています。利用者の方々が心身ともに健康で、より豊かな生活を送れるよう、専門スタッフが心を込めて支援させていただきます。

主なサービス内容として、身体機能の維持・向上を目指す理学療法、日常生活動作の改善を図る作業療法、そして言葉やコミュニケーション能力の向上を目指す言語聴覚療法があります。

理学療法では、関節の動きを滑らかにする体操や、筋力を強化するための運動など、個々の状態に合わせた運動療法や訓練を行います。専門の理学療法士が、利用者の方々の身体機能を丁寧に評価し、最適なプログラムを作成しますので、安心して取り組んでいただけます。

作業療法では、食事や着替え、入浴、トイレ動作など、日常生活で必要な動作の練習を行います。専門の作業療法士が、利用者の方々の生活環境や目標を考慮しながら、自立した生活を送れるように支援します。家事動作の練習や、趣味活動を通じたリハビリテーションも行っています。

言語聴覚療法では、専門の言語聴覚士が、言葉の理解や発音の練習、円滑なコミュニケーションのための訓練などを行います。失語症や構音障害など、言葉に関する様々な悩みに対応いたします。

これらのリハビリテーション以外にも、レクリエーションや趣味活動、仲間づくりを通して交流できる場を提供しています。季節ごとの行事や、ゲーム、音楽、手工芸など、様々な活動を通して、心身のリフレッシュや社会参加の促進を図っています。日々の生活に楽しみが増え、笑顔あふれる毎日を送れるようお手伝いさせていただきます。

| サービス | 内容 | 専門家 |

|---|---|---|

| 理学療法 | 関節の動きを滑らかにする体操、筋力強化のための運動など、個々の状態に合わせた運動療法や訓練 | 理学療法士 |

| 作業療法 | 食事、着替え、入浴、トイレ動作など日常生活で必要な動作の練習、家事動作の練習、趣味活動を通じたリハビリテーション | 作業療法士 |

| 言語聴覚療法 | 言葉の理解や発音の練習、円滑なコミュニケーションのための訓練、失語症や構音障害など言葉に関する様々な悩みに対応 | 言語聴覚士 |

| その他 | レクリエーション、趣味活動、仲間づくりを通して交流できる場、季節ごとの行事、ゲーム、音楽、手工芸など | – |

費用

通所リハビリテーションにかかるお金は、介護を必要とする度合い(要介護度)や利用するサービスの種類によって変わります。利用者の状態や目標に合わせたリハビリ計画に基づき、必要なサービスを提供するため、費用も個別に計算されます。例えば、個別リハビリテーションを受ける場合と、集団リハビリテーションを受ける場合では費用が異なる場合がありますし、送迎サービスの有無でも変動します。

費用の大部分は介護保険から支払われますが、利用者自身も費用の1割から3割を負担する必要があります。この自己負担割合は所得に応じて決定されます。例えば、費用の合計が1万円だった場合、自己負担割合が1割の人は1000円、2割の人は2000円、3割の人は3000円を支払うことになります。残りの金額は介護保険から支払われますので、全額を自己負担する必要はありません。

利用する施設によって費用設定が異なるため、具体的な金額を知りたい場合は、施設に直接問い合わせるか、担当のケアマネジャーに相談することをお勧めします。ケアマネジャーは、利用者の状況や希望に合った施設選びをサポートしてくれるだけでなく、費用に関する疑問にも丁寧に答えてくれます。また、パンフレットやホームページにも費用の目安が掲載されている場合があるので、事前に確認しておくと便利です。

住んでいる地域によっては、独自の補助制度を設けている場合があります。これらの制度を利用することで自己負担額を軽減できる可能性があります。市区町村の窓口やホームページで確認したり、ケアマネジャーに相談したりすることで、利用できる制度の情報を得ることができます。

費用の負担が心配な場合は、遠慮なくケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーは、利用者の経済状況も考慮しながら、適切なサービス計画を立て、利用できる制度やサービスを案内してくれます。費用の面で不安を抱えずに、安心して通所リハビリテーションを利用するために、事前の情報収集と相談が大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 費用 | 要介護度、サービス種類により個別計算(個別リハビリ、集団リハビリ、送迎など) |

| 支払方法 |

|

| 費用確認方法 |

|

| 補助制度 | 市区町村独自の補助制度あり(要確認) |

| 相談 | 費用の心配はケアマネジャーへ相談 |

利用方法

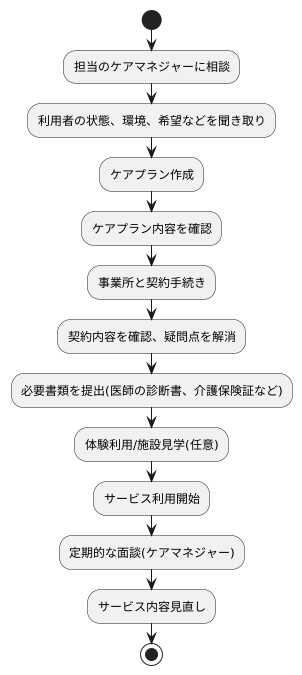

在宅で暮らす高齢者の方々が、要介護状態の悪化を予防したり、日常生活動作の回復を図ったりするためには、通所リハビリテーションの利用が有効な手段となります。その利用にあたっては、いくつかの手続きが必要となりますので、その流れをご説明いたします。

まず、利用開始のために、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談することが最初のステップです。ケアマネジャーは、利用者の心身の状態や、生活環境、そしてご本人やご家族の希望などを丁寧に聞き取ります。その情報を基に、利用者一人ひとりに合わせたケアプランを作成します。ケアプランには、通所リハビリテーションの利用回数や時間、提供されるサービス内容などが具体的に記載されますので、内容をよく確認することが大切です。

ケアプランが完成したら、次に実際にサービスを提供する事業所との契約手続きに進みます。契約内容をよく確認し、疑問点があれば担当者に質問して解消しておきましょう。契約が完了したら、いよいよサービスの利用開始となります。利用開始にあたり、医師の診断書や介護保険証など、必要な書類を提出する必要がある場合もありますので、事前に事業所に確認しておきましょう。

多くの事業所では、利用開始前に体験利用や施設見学を受け付けています。実際にサービスを体験することで、雰囲気や提供されるサービス内容を具体的に知ることができます。利用を検討する際には、ぜひ活用してみてください。

通所リハビリテーションの利用開始後も、ケアマネジャーとの定期的な面談は継続して行われます。利用状況や心身の状態の変化に合わせて、サービス内容の見直しなどを行い、より効果的なリハビリテーションを受けられるよう、継続的に調整を行います。

通所リハビリテーションは、在宅生活を支援するための大切なサービスです。安心して利用できるよう、疑問があれば、ケアマネジャーや事業所の担当者に相談するようにしてください。