日常生活訓練:自立への道

介護を学びたい

先生、日常生活訓練って、どんなことをするんですか?介護と介助の両方に関係あるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。日常生活訓練は、その名の通り、日常生活で必要な動作をスムーズに行えるようにするための訓練のことだよ。例えば、食事、着替え、トイレ、入浴などだね。そして、介護と介助のどちらにも深く関係しているんだ。

介護を学びたい

介護と介助、両方でどうちがうんですか?

介護の研究家

日常生活訓練を行う目的が、介護の場合は「自立支援」つまり、少しでも自分で出来ることを増やすために行う。介助の場合は、安全に動作を行うためのサポートとして行う。どちらも日常生活訓練を通して、利用者の生活の質を高めることを目指しているんだよ。

日常生活訓練とは。

「介護」(高齢者や障がいのある方への日常生活の世話)と「介助」(必要な時にサポートをすること)に関する言葉として、『日常生活訓練』というものがあります。これは、日常生活で体の動かし方をスムーズにするための練習のことです。

日常生活訓練とは

日常生活訓練とは、文字通り、毎日の暮らしの中で行う動作や活動を円滑に行えるようにするための練習のことです。食事や入浴、着替え、トイレといった基本的な動作から、掃除や洗濯、料理といった家事、さらに外出や買い物、趣味活動といった生活全般に関わる様々な活動を対象としています。

年齢を重ねたり、病気や怪我などによって体の機能が衰えたとしても、日常生活訓練を通して残っている機能を活かし、できることを増やすことで、自分の力で生活していくことを目指します。また、介護をしている人の負担を軽くすることにも繋がります。日常生活訓練は、一人ひとりの体の状態や目標に合わせて、個別の計画を作って行います。専門家による適切な指導と、根気強く続けることが大切です。

訓練の内容は、体の機能を良くするだけでなく、生活の質を高めることにも重点を置いています。そのため、ただ単に動作を繰り返すだけでなく、それぞれの生活環境や趣味、好みなども考えながら、楽しみながら取り組めるように工夫されています。例えば、料理が好きな人であれば、実際に簡単な料理を作る練習をすることで、楽しみながら訓練に取り組むことができます。また、外出が好きな人であれば、近所への散歩や買い物などを訓練に取り入れることで、日常生活での実践能力を高めることができます。

日常生活訓練は、機能回復のための訓練として行われる場合もありますし、介護の必要な方を支えるサービスの一つとして提供される場合もあります。どのような形であれ、日常生活訓練は、誰もが住み慣れた場所で、自分らしく暮らし続けるための大切な支援と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 毎日の暮らしの中で行う動作や活動を円滑に行えるようにするための練習 |

| 対象 | 食事、入浴、着替え、トイレ、掃除、洗濯、料理、外出、買い物、趣味活動など生活全般 |

| 目的 | 残っている機能を活かし、できることを増やすことで、自分の力で生活していくことを目指す。介護者の負担軽減にも繋がる。 |

| 実施方法 | 個別の計画に基づき、専門家による指導のもと、根気強く続ける。 |

| 内容の重点 | 体の機能を良くするだけでなく、生活の質を高めること。生活環境、趣味、好みを考慮し、楽しみながら取り組める工夫をする。 |

| 例 | 料理好きなら簡単な料理を作る、外出好きなら散歩や買い物を取り入れる。 |

| 提供形態 | 機能回復のための訓練、介護サービスの一つとして提供。 |

| 意義 | 誰もが住み慣れた場所で、自分らしく暮らし続けるための大切な支援。 |

訓練の目的と効果

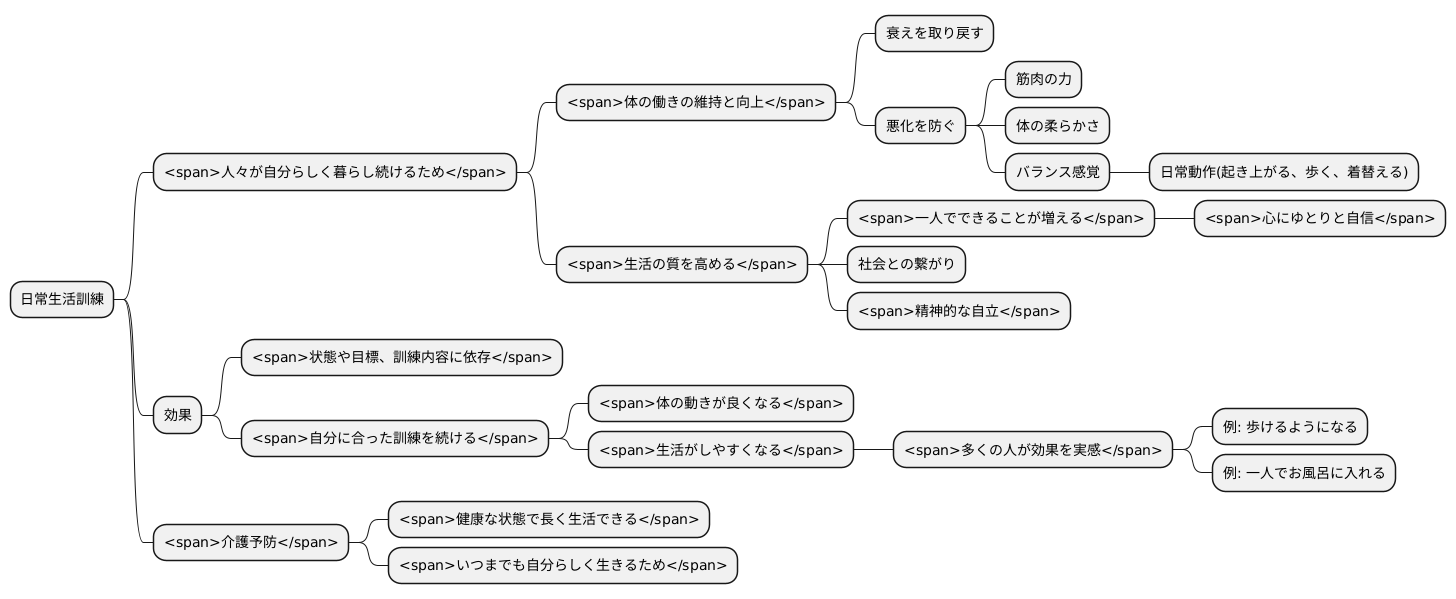

日常生活訓練は、人々が自分らしく暮らし続けるためにとても大切なものです。その目的は大きく二つに分けられます。

一つ目は、体の働きの維持と向上です。年を重ねたり、病気や怪我をしたりすることで、体の動きが不自由になることがあります。日常生活訓練では、こうした衰えを取り戻したり、これ以上悪くならないようにすることを目指します。具体的には、筋肉の力や体の柔らかさ、バランス感覚などを鍛えることで、起き上がる、歩く、着替えるといった日常の動作を楽に行えるようにします。

二つ目は、生活の質を高めることです。日常生活動作がスムーズに行えるようになれば、一人でできることが増え、心にゆとりと自信が生まれます。さらに、社会との繋がりも広がり、より豊かな生活を送ることができるでしょう。誰かに頼らず自分の力で生活できることは、精神的な自立にも繋がります。

日常生活訓練の効果は、人それぞれの状態や目標、訓練の内容によって変わってきます。しかし、自分に合った訓練を続けることで、体の動きが良くなったり、生活がしやすくなったりと、多くの人がその効果を実感しています。例えば、歩くのが難しかった人が訓練によって一人で歩けるようになったり、お風呂に入るのに手伝いが必要だった人が一人で入れるようになったりするなど、様々な良い変化が見られます。

また、日常生活訓練は、介護が必要にならないようにするためにも役立ちます。体の衰えを予防し、健康な状態で長く生活できるようにサポートします。まさに、いつまでも自分らしく生きるための大切な取り組みと言えるでしょう。

訓練の内容

日常生活訓練は、一人ひとりの状態や目指す姿に合わせて、様々な内容が用意されています。 身体機能の維持・向上だけでなく、その人らしい生活を送るための大切な一歩となります。

まず、基本的な生活動作の訓練についてご説明します。

食事の訓練では、箸やスプーン、フォークなどの使い方を練習します。食べ物を口に運ぶ練習だけでなく、食材を切る、配膳するといった動作も含まれます。また、食事介助が必要な方へは、安全に食事を摂れるよう、姿勢や介助方法の指導も行います。

入浴の訓練では、浴槽への出入り、身体の洗い方、髪の手入れなどを練習します。滑りやすい場所での安全確保、湯温の調節など、安全に入浴できるよう支援します。

更衣の訓練では、衣服の着脱、ボタンの掛け外し、ファスナーの開閉などを練習します。着替えやすい衣服の選び方、着替えを楽にする工夫なども併せて指導します。

排泄の訓練では、トイレへの移動、排泄姿勢、排泄後の処理などを練習します。一人ひとりの状態に合わせたトイレ環境の整備や、排泄介助の方法についても指導します。

基本的な動作に加えて、より自立した生活を送るための訓練として、家事、外出、買い物、趣味活動なども行います。

家事の訓練では、掃除、洗濯、料理など、日常生活に必要な家事動作を練習します。無理なく行えるよう、道具の使い方や手順を工夫します。

外出の訓練では、屋内外での歩行訓練、公共交通機関の利用方法、近隣施設への移動などを練習します。安全に移動できるよう、ルートの確認や危険箇所の把握なども行います。

買い物の訓練では、商品の選択、会計、金銭管理などを練習します。必要なものを購入し、支払いをする一連の流れをスムーズに行えるよう支援します。

趣味活動の訓練では、園芸、絵画、書道、音楽鑑賞など、個々の興味関心に合わせた活動を行います。楽しみながら心身の活性化を図り、生活の質を高めることを目指します。

日常生活訓練では、単に動作を繰り返すだけでなく、安全かつ効率的に行えるよう様々な工夫を凝らします。 補助具の使用、介助方法の指導、住環境の調整なども、訓練の一環として行います。一人ひとりの状況に合わせた丁寧な指導で、その人らしい生活の実現をサポートします。

| 訓練の種類 | 内容 |

|---|---|

| 食事の訓練 | 箸やスプーン、フォークなどの使い方、食材を切る、配膳する、安全な食事介助の方法 |

| 入浴の訓練 | 浴槽への出入り、身体の洗い方、髪の手入れ、安全確保、湯温の調節 |

| 更衣の訓練 | 衣服の着脱、ボタンの掛け外し、ファスナーの開閉、着やすい衣服の選び方、着替えを楽にする工夫 |

| 排泄の訓練 | トイレへの移動、排泄姿勢、排泄後の処理、トイレ環境の整備、排泄介助の方法 |

| 家事の訓練 | 掃除、洗濯、料理、道具の使い方、手順の工夫 |

| 外出の訓練 | 歩行訓練、公共交通機関の利用方法、近隣施設への移動、ルートの確認、危険箇所の把握 |

| 買い物の訓練 | 商品の選択、会計、金銭管理 |

| 趣味活動の訓練 | 園芸、絵画、書道、音楽鑑賞など |

訓練を行う上での注意点

日常生活動作の練習は、その人にとって大切な活動ですが、いくつか気を付けることがあります。何よりもまず、無理強いは禁物です。体の調子を見ながら、少しずつ負荷を重くしていくことが大切です。もし痛みや調子が悪いと感じたら、すぐに練習をやめて、専門の人に相談しましょう。

続けることも大切です。短い期間では成果が見えなくても、諦めずにじっくりと続けることで、必ず良い結果が得られます。目標を決めて、それを達成する喜びを感じながら練習に取り組むことで、やる気を保つことができます。

家族や介護をしている人と協力し合うことも大切です。日常生活動作の練習は、施設や病院だけでなく、家でもできます。家族や介護をしている人が練習の内容を理解し、一緒に取り組むことで、より効果的な練習ができます。

専門の人に相談することも大切です。日常生活動作の練習は、体の動きを専門とする人、作業をすることを専門とする人、言葉や聞こえを専門とする人といった、それぞれの専門家から指導を受けることができます。その人の状態に合った適切な練習計画を作ってもらうことで、安全で効果的に練習を進めることができます。定期的に専門の人に相談し、練習内容を見直すことも大切です。例えば、椅子から立ち上がる練習をする場合、最初は支えが必要でも、徐々に支えなしで立てるように練習内容を調整していくなど、状況に合わせた柔軟な対応が必要です。

練習の内容や頻度、そして目標設定は人それぞれです。専門家と相談しながら、焦らず、無理せず、ゆっくりと進めていくことが大切です。そして、小さな成功体験を積み重ねることで、自信をつけ、より積極的に日常生活を送れるようになることを目指しましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 無理強いしない | 体の調子を見ながら、少しずつ負荷を重くする。痛みや調子が悪い場合は中止し、専門家に相談する。 |

| 継続する | 短い期間で成果が見えなくても諦めずに続ける。目標を設定し、達成感を味わう。 |

| 協力し合う | 家族や介護者と練習内容を共有し、一緒に取り組む。自宅でも練習を行う。 |

| 専門家に相談する | 体の動きの専門家、作業療法士、言語聴覚士などから指導を受ける。状況に合わせた練習計画を作成し、定期的に見直す。 |

| 焦らず、無理せず、ゆっくりと | 練習内容、頻度、目標設定は人それぞれ。小さな成功体験を積み重ね、自信をつける。 |

まとめ

人は誰でも年を重ねるにつれて、身体の機能が少しずつ衰えていきます。病気や怪我によって、急に生活に支障が出る場合もあります。このような場合に、日常生活訓練は、その人らしく生き生きと生活を送るための重要な役割を担います。日常生活訓練とは、食事や着替え、入浴、トイレといった基本的な動作をはじめ、料理や掃除、買い物などの生活に必要な活動を、その人の状態に合わせて練習していくことです。

日常生活訓練の目的は、失われた機能を回復させるだけでなく、残っている能力を最大限に活用し、生活の質を向上させることにあります。例えば、足腰が弱くなった方であれば、杖を使って安全に歩行する練習をしたり、手すりや段差解消などの住宅改修を行うことで、自宅での生活をより快適に続けられるように支援します。また、認知機能が低下した方に対しては、記憶力や判断力を維持するための訓練や、日常生活での混乱を防ぐための工夫を一緒に考えます。

日常生活訓練は、決して画一的なものではありません。その人の身体の状態、生活環境、そして目標とする生活に合わせて、内容や方法を調整することが重要です。専門家である作業療法士や理学療法士などの指導のもと、無理なく、継続して取り組むことが大切です。また、家族や介護者が日常生活訓練の内容を理解し、協力することで、より効果を高めることができます。

日常生活訓練は、単なる機能回復の訓練ではありません。訓練を通じて、その人が持っている力を再発見し、自信を取り戻すことができるからです。そして、住み慣れた地域で、自分らしく、自立した生活を送る喜びを感じることができるのです。日常生活の中に楽しみや生きがいを見つけ、社会との繋がりを維持することで、心身ともに健康な生活を送ることに繋がります。日常生活訓練は、その人らしい豊かな人生を送るための第一歩となると言えるでしょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 日常生活訓練の定義 | 食事、着替え、入浴、トイレなどの基本動作や、料理、掃除、買い物といった生活に必要な活動を、個人の状態に合わせて練習していくこと。 |

| 日常生活訓練の目的 | 失われた機能の回復だけでなく、残っている能力を最大限に活用し、生活の質を向上させること。

|

| 日常生活訓練の特徴 |

|

| 日常生活訓練の効果 |

|