診療報酬:医療費の仕組みを知る

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の世話をする意味で使われますよね?でも、医療の現場で耳にする『診療報酬』と絡めて考えると、違いがよく分からなくなってしまって…。教えていただけますか?

介護の研究家

良い質問だね。確かにどちらも人の世話をする意味で使われるけど、医療の世界では明確な違いがあるんだ。『介護』は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な行為を、その人が自分で行えない場合に、代わりにやってあげたり、手伝ったりすること。一方、『介助』は、医療行為の一部として、医師や看護師などが行うことを指す。例えば、検査のために体位変換を助けたり、歩行練習を支えたりすることだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、『介護』は日常生活の世話、『介助』は医療行為の一部ということですね。では、診療報酬はどちらに関係するのですか?

介護の研究家

診療報酬は『介助』に関係する。医療行為の一部である『介助』は、診療報酬の対象となるんだ。例えば、医師の指示のもとに行われたリハビリテーションのための『介助』は、診療報酬の計算に含まれる。要するに、『介助』は医療行為としてお金が発生するけど、『介護』は日常生活の世話なので、医療行為としてはお金が発生しないということだね。

診療報酬とは。

お医者さんや病院などが、患者さんを診たり治療したりした時に、国からお金をもらいます。このお金のことを「診療報酬」といいます。診療報酬には「介護」と「介助」に関する言葉も出てきます。この診療報酬は、2年に一度見直されます。

診療報酬とは

病院や診療所で診察や治療、検査などを受けると、医療機関は保険者から医療サービスの対価を受け取ります。これを診療報酬といいます。患者が窓口で支払う医療費は、実際にかかった医療費の一部負担金であり、残りは健康保険組合などの公的医療保険から支払われます。この診療報酬こそが、医療機関の経営を支える大切な財源となり、質の高い医療サービスを維持、向上させるための大切な資金源となっています。

医療行為は多岐にわたり、その複雑さも様々です。そこで、それぞれの医療行為を適切に評価し、限られた医療資源を有効に活用するために、診療報酬は細かく定められています。例えば、医師による診察、血液検査や画像診断などの検査、手術、薬の処方、入院など、あらゆる医療行為に対して、点数で表された報酬が決められています。この点数を金額に換算することで、医療機関が受け取る報酬額が算出されます。一般的には、1点が10円に相当します。

診療報酬は、全ての人が医療を受けられる国民皆保険制度を支える重要な柱です。国民の医療費負担を適切な範囲に抑えつつ、質の高い医療を提供できるよう、診療報酬の点数は定期的に見直されています。医療の質の維持と患者さんの費用負担のバランスを保つため、診療報酬は重要な役割を担っているのです。この制度があることで、私たちは安心して医療サービスを受けることができます。

例えば、風邪で病院にかかった場合、医師の診察、体温測定、喉の診察など、それぞれに点数が設定されています。薬が処方されれば、その薬にも点数が付きます。これらの点数を合計し、10円を掛けて計算することで、その医療機関が受け取る診療報酬の金額が算出されます。そして、患者は、その一部を負担金として支払う仕組みになっています。

| 診療報酬とは | 病院や診療所が保険者から医療サービスの対価として受け取るもの |

|---|---|

| 診療報酬の役割 |

|

| 診療報酬の算定方法 | それぞれの医療行為に点数を設定し、合計点数を金額に換算(1点=10円) |

| 診療報酬の例 | 風邪で病院にかかった場合、医師の診察、体温測定、喉の診察、薬の処方などにそれぞれ点数が設定され、合計点数から診療報酬が算出される |

診療報酬の改定

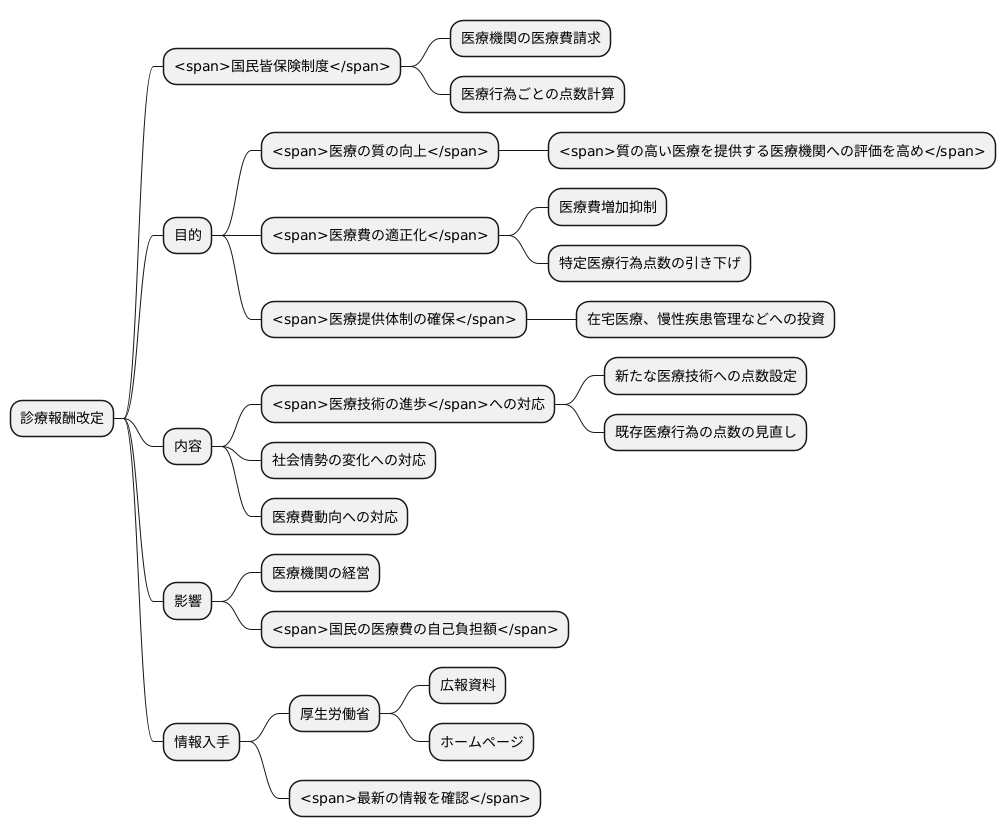

国民皆保険制度のもとで、医療機関は、診察や治療、検査など医療行為ごとに決められた点数を計算し、その合計点数を医療費として請求します。この点数を定めたものが診療報酬であり、医療の質の向上、医療費の適正化、医療提供体制の確保を目的として、原則として2年に一度見直されます。この見直しを診療報酬改定といいます。

診療報酬改定では、医療技術の進歩や医療を取り巻く社会情勢の変化、医療費の動向などを総合的に考慮して、新たな医療技術に対する新たな点数の設定や、既存の医療行為の点数の見直しなどが行われます。例えば、新しい治療法や検査方法が開発された場合、その有効性や安全性などを評価した上で、適切な点数が設定されます。また、医療技術の進歩によって、以前は高額だった医療行為がより簡単に行えるようになった場合には、点数が引き下げられることもあります。

医療費の増加を抑えるため、点数を全体的に引き下げたり、特定の医療行為の点数を重点的に引き下げる改定が行われることもあります。一方で、医療の質の向上を図るために、質の高い医療を提供する医療機関への評価を高め、点数を増やす場合もあります。具体的には、在宅医療や慢性疾患の管理など、今後の需要増加が見込まれる分野への重点的な投資が行われることがあります。

診療報酬改定は、医療機関の経営に大きな影響を与えるだけでなく、国民の医療費の自己負担額にも影響します。そのため、医療関係者だけでなく、国民にとっても関心の高い事項であり、改定の内容を理解しておくことが重要です。厚生労働省は、改定の内容について、広報資料やホームページなどで分かりやすく説明していますので、最新の情報を確認するようにしましょう。

診療報酬の仕組み

病院などの医療機関で診察や治療を受けると、医療費が発生します。この医療費の計算に使われるのが診療報酬です。診療報酬は、それぞれの医療行為ごとに決められた点数を合計し、それに単価を掛けて計算します。

この単価は全国どこでも同じで、1点は10円です。例えば、合計点数が100点であれば、診療報酬は1000円になります。分かりやすく言うと、受けた治療や診察の内容に応じて点数が決まり、その点数を合計して金額を計算する仕組みです。

しかし、患者さんの年齢や、病院か診療所かといった医療機関の種類によって、この単価が調整される場合があります。例えば、高齢の方や小さな子供さんの場合、医療費の負担を軽くするために単価が調整されることがあります。また、入院や手術が必要な場合は、点数計算とは別に、食事代や病室代といった費用が加算されることもあります。

診療報酬の計算方法は複雑ですが、医療機関は、患者さんが受けた医療行為の内容を診療報酬明細書(レセプト)に詳しく記録します。このレセプトは、健康保険組合などの保険者に提出され、保険者はレセプトの内容を確認し、正しい診療報酬を医療機関に支払います。

このように、診療報酬は医療機関の収入源となるだけでなく、医療の質を保ち、医療費が適切な金額になるように調整する大切な役割を担っています。患者さんが安心して医療を受けられるように、そして医療機関が適切な運営を続けられるように、診療報酬は重要な仕組みなのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 診療報酬 | 医療行為ごとに決められた点数を合計し、単価を掛けて計算した医療費 |

| 単価 | 全国一律10円/点。ただし、年齢や医療機関の種類によって調整される場合あり |

| 診療報酬の計算 | 合計点数 × 単価。入院や手術の場合は、食事代や病室代などが加算される場合あり |

| 診療報酬明細書(レセプト) | 患者が受けた医療行為の内容を記録した書類。保険者に提出され、診療報酬の支払いに利用される |

| 診療報酬の役割 | 医療機関の収入源。医療の質を保ち、医療費を適切な金額に調整する |

診療報酬の公開

診療報酬の点数は、国民の誰もが等しく医療を受けられる国民皆保険制度を支える大切な仕組です。この点数は、国が定めた医療行為ごとの値段表のようなもので、厚生労働省が定期的に見直し、その内容をすべての人に公開しています。インターネットを通じて誰でも簡単に確認できるため、医療機関がどのような医療行為に対してどれだけの費用を受け取っているのか、知る事ができます。

この情報公開は、医療の透明性を高める上で大きな役割を担っています。患者さんは、自分が受けた医療行為の内容と、それにかかった費用について、より深く理解できるようになります。例えば、受けた検査や治療の内容、使用された薬の種類などが具体的に分かり、費用がどのように計算されているかを知ることができます。これにより、医療機関との信頼関係を築きやすくなり、納得して治療を受けることができます。

また、医療機関にとっても、診療報酬の公開は有益です。他の医療機関の診療報酬と比較することで、自院の医療の質や効率性を見直すきっかけになります。他の医療機関がどのような工夫をして効率的な医療を提供しているのか、また、どのような新しい治療法を取り入れているのかを知ることで、自院の医療サービスの向上に繋げることができます。切磋琢磨することで、医療全体の質の向上に繋がることが期待されます。

さらに、診療報酬の公開は、国民皆保険制度を将来にわたって維持していくためにも大切な取り組みです。国民皆保険制度は、病気や怪我をした時に、誰もが安心して医療を受けられるようにする制度です。この制度を維持していくためには、医療費の使われ方を透明化し、国民の理解と協力を得ることが不可欠です。診療報酬の公開は、国民皆保険制度の持続可能性を確保し、すべての人が安心して医療を受けられる社会を作る上で、重要な役割を果たしています。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 患者 |

|

| 医療機関 |

|

| 国民皆保険制度 |

|

今後の課題

進む少子高齢化に伴い、医療費の増大は避けられません。限られた財源の中で、質の高い医療を今後も提供し続けるためには、診療報酬制度をより良くしていく必要があります。

医療技術は常に進歩し、人々の医療に対する要望も変化しています。このような変化に対応できる、柔軟性を持った制度の設計が求められます。

例えば、新しい治療法や薬が開発された場合、速やかに診療報酬の対象となるようにする必要があります。また、病気の予防や早期発見を促す医療行為に対して、適切な報酬を設定することも重要です。

医療費を適正な範囲に抑えるためには、医療全体の効率を高め、無駄を省く取り組みも欠かせません。具体的には、病院と診療所が役割分担をしながら連携を強化し、患者が必要な医療を適切な場所で受けられるようにすることが大切です。

診療報酬制度は、医療を提供する体制の土台となる重要な制度です。国民皆保険制度を将来にわたって維持していくためには、医療に関わる人達だけでなく、国民全体でよく話し合い、より良い制度を築いていく必要があります。

そのためには、私たち一人ひとりが診療報酬制度について正しく理解することが不可欠です。制度の仕組みや目的、課題などを学ぶ機会を増やし、国民全体の関心を高めることが重要です。そうすることで、より良い医療制度の構築に向けて、建設的な議論を進めることができるでしょう。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 医療費の増大 | 診療報酬制度の見直し |

| 医療技術の進歩と人々の要望変化 | 柔軟性のある制度設計 |

| 新治療法・薬の開発 | 速やかな診療報酬対象化 |

| 病気の予防・早期発見 | 適切な報酬設定 |

| 医療費の適正化 | 医療全体の効率化、無駄削減 |

| 病院と診療所の連携不足 | 役割分担と連携強化 |

| 国民の制度理解不足 | 制度の周知徹底、国民の関心向上 |

まとめ

医療機関で受ける治療や検査、入院などにかかる費用は、複雑な計算方法で決められています。その計算の土台となるのが診療報酬です。診療報酬とは、医療機関が提供する医療サービスに対して支払われるお金のことで、医療機関の経営を支え、質の高い医療を提供し続けるために欠かせない財源です。診療報酬は、国が定めた点数に基づいて計算されます。この点数は、医療行為ごとに細かく定められており、例えば、診察や検査、手術、投薬など、それぞれに決められた点数があります。医療機関が受け取る報酬の総額は、行った医療行為の点数の合計に、一点あたりの単価を掛け合わせることで算出されます。

この診療報酬の点数は、2年に一度見直されます。これを診療報酬改定といいます。改定では、医療技術の進歩や、新しい薬の開発、高齢化の進展など、医療を取り巻く様々な変化に対応するために、点数が調整されます。例えば、新しい治療法が開発された場合、その治療法に新たな点数が設定されることもあります。また、医療費の増加を抑えるために、点数を減らす場合もあります。

診療報酬の点数は公開されているため、誰でも確認することができます。これは、医療の透明性を高め、患者が安心して医療を受けられるようにするための重要な仕組みです。また、医療費の適正化にも役立ちます。

現在、日本は少子高齢化が急速に進んでいます。高齢者が増えるということは、医療費が増加する可能性が高いということです。そのため、診療報酬制度は、医療提供体制を維持していく上で、ますます重要な役割を担っています。診療報酬制度は複雑な仕組みですが、私たちの生活に深く関わっています。国民一人ひとりがこの制度について理解を深め、より良い制度にしていくために、共に考えていく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 診療報酬とは | 医療機関が提供する医療サービスへの対価であり、医療機関の経営を支え、質の高い医療提供を維持するための財源。 |

| 診療報酬の計算方法 | 国が定めた点数に基づいて計算。医療行為ごとに細かく定められた点数を合計し、一点あたりの単価を掛け合わせる。 |

| 診療報酬改定 | 2年に一度、医療技術の進歩、新薬開発、高齢化など医療を取り巻く変化に対応するため点数を調整。 |

| 点数公開 | 医療の透明性向上と患者が安心して医療を受けられるようにするために公開。医療費適正化にも貢献。 |

| 少子高齢化の影響 | 高齢者増加による医療費増加への対策として、診療報酬制度の重要性が増している。 |