高齢者の医療費負担の変遷

介護を学びたい

先生、老人医療費についてよくわからないのですが、教えていただけますか?

介護の研究家

はい、わかりました。まず、昔は65歳以上の人は医療費が無料だった時代があったんですよ。でも、高齢者が増えすぎてお金が足りなくなってしまい、有料になったんです。

介護を学びたい

なるほど。今はみんなお金を払っているんですか?

介護の研究家

そうとは限りません。今は、75歳以上の人は『後期高齢者』と呼ばれていて、その人たちは収入によって、医療費の1割から3割を支払うことになっています。75歳未満の人は、別の仕組みで医療費を負担しています。

老人医療費とは。

お年寄りの世話をするという意味の『介護』と『介助』の違いについて、お年寄りの医療費の制度とあわせて説明します。65歳以上のお年寄りの医療費のことを『老人医療費』と言いますが、1973年には国がお年寄りの医療費を無料にする制度を始めました。しかし、その後、お年寄りの数が増え続け、若い人が減っていく社会になったことで、国の財政が苦しくなりました。そこで、1983年に『老人保健法』という法律を作り、お年寄りの医療費を有料にしました。さらに、2008年には『高齢者の医療の確保に関する法律』が作られ、75歳以上の後期高齢者と呼ばれるお年寄りについては、収入に応じて医療費の1割から3割を自分で負担する制度に変わりました。

無料化から有料化への転換

かつて、昭和四十八年には高齢者の医療費が無料となりました。これは、お年寄りの暮らしを支え、安心して病院にかかれるようにするための、当時としては画期的な政策でした。医療費の心配なく、必要な時に医療を受けられることは、多くのお年寄りにとって大きな安心感をもたらしたに違いありません。

しかし、この制度は、その後の社会の変化によって大きな問題に直面することになります。人々が長生きするようになり高齢者が増える一方で、子どもを産む人が減り、若い世代が少なくなってきたのです。これは、医療費を負担する現役世代の数が減り、一人あたりの負担が大きくなることを意味します。結果として国の財政を圧迫し、制度の維持が難しくなってきたのです。

こうした状況を受けて、昭和五十八年には老人保健法が作られ、高齢者の医療費の一部負担が始まりました。無料だった医療に費用がかかるようになるという、無料化から有料化への転換は、社会保障制度を持続させるための、とても難しい決断でした。お年寄りの負担が増えることへの心配の声もありましたが、将来にわたって社会保障制度を安定させるためには、避けることのできない選択だったと言えるでしょう。

この有料化への転換は、社会保障制度の在り方について、私たちに大切な問いを投げかけています。高齢化が進む中で、どのように支え合いの仕組みを作っていくのか、限られた資源をどのように分配していくのか、そして、将来世代にどのような社会を残していくのか。これらの問いに対する答えを見つけることは、私たち皆の責任です。この制度改正は、将来への課題を浮き彫りにした、重要な転換点だったと言えるでしょう。

| 年代 | 出来事 | 背景/結果 |

|---|---|---|

| 昭和48年 | 高齢者の医療費無料化 | 高齢者の生活支援、安心な医療提供を目的とした画期的な政策。 |

| 高齢者の増加、少子化による現役世代の減少で、医療費負担の増大と国の財政圧迫が発生。 | ||

| 昭和58年 | 老人保健法制定、高齢者の医療費一部負担開始 | 社会保障制度の持続可能性確保のための難しい決断。 |

| 将来世代への負担軽減、制度の安定化を目的とした有料化への転換。 |

後期高齢者医療制度の導入

昭和二十年代生まれの団塊の世代が高齢期を迎えるにあたり、国の医療費の増加が懸念されていました。そこで、平成二十年に「高齢者の医療の確保に関する法律」が制定され、七十五歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療制度がスタートしました。この制度は、現役世代の負担を軽くし、高齢者自身の健康への意識を高めるという二つの大きな目的がありました。

それまで、高齢者の医療費の自己負担割合は一律ではありませんでした。しかし、この制度によって、所得に応じて一割から三割の自己負担が求められることになりました。収入が多い人は負担割合が高く、収入が少ない人は負担割合が低くなる仕組みに変更されたのです。これにより、負担能力に応じた医療費の負担が実現し、より公平な医療費の配分が可能になりました。現役世代の保険料負担を抑え、将来世代への負担軽減にも繋がると期待されています。

また、この制度には、高齢者自身の健康意識の向上を促す効果も期待されています。負担割合が所得に応じて設定されたことで、健康維持への意欲向上に繋がると考えられました。高齢者が健康診断を積極的に受診したり、生活習慣病の予防に努めたりすることで、医療費の増加を抑え、健康寿命の延伸に貢献することが期待されています。

この制度は、高齢化社会における持続可能な医療制度の構築を目指した大きな改革であり、高齢者と現役世代双方にとって重要な役割を担っています。制度の導入から十数年が経過し、その効果や課題について検証が進められています。

| 目的 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 現役世代の負担軽減 | 75歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療制度 | 将来世代への負担軽減 |

| 所得に応じて1~3割の自己負担 | より公平な医療費配分 | |

| 高齢者自身の健康への意識向上 | 所得に応じた自己負担 | 健康維持への意欲向上 |

| 健康寿命の延伸 |

制度変更の背景にある高齢化社会

我が国では、急速に進む高齢化が様々な社会問題を引き起こしています。人々の寿命が延び、高齢者の数が増えている一方で、子どもの生まれる数は減少し、働き盛りの世代が少なくなっています。このような少子高齢化の波は、国民皆保険制度や年金制度といった社会保障制度の維持に大きな影を落としています。

特に、医療費の負担については、高齢者の増加に伴い、その総額が増え続けているため、現役世代への負担が増大しています。このままでは、社会保障制度そのものが立ち行かなくなる可能性も懸念されています。そこで、医療費の負担配分を見直す必要が生じ、制度変更が行われることとなりました。

具体的には、高齢者の医療費自己負担割合の増加や、現役世代の保険料引き上げなどが実施されています。

しかし、高齢化は今後もさらに進むと予想されており、医療費の増加を抑えるための対策は、引き続き重要な課題です。社会保障制度を将来にわたって維持していくためには、高齢者と現役世代が支え合う仕組みを構築していくことが不可欠です。

例えば、高齢者の健康寿命を延ばすための取り組みや、予防医療の充実なども重要です。また、現役世代の負担を軽減するためには、社会全体の生産性向上や、より多くの国民が就労できる環境づくりも必要です。高齢化社会において、誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、国民一人ひとりが現状を理解し、共に支え合う意識を持つことが大切です。

| 現状 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 急速な高齢化による少子高齢化 医療費負担の増大 |

社会保障制度の維持 現役世代への負担増 |

医療費自己負担割合の増加 保険料引き上げ 健康寿命延伸 予防医療充実 生産性向上 就労環境整備 国民の意識改革 |

医療費負担の将来展望

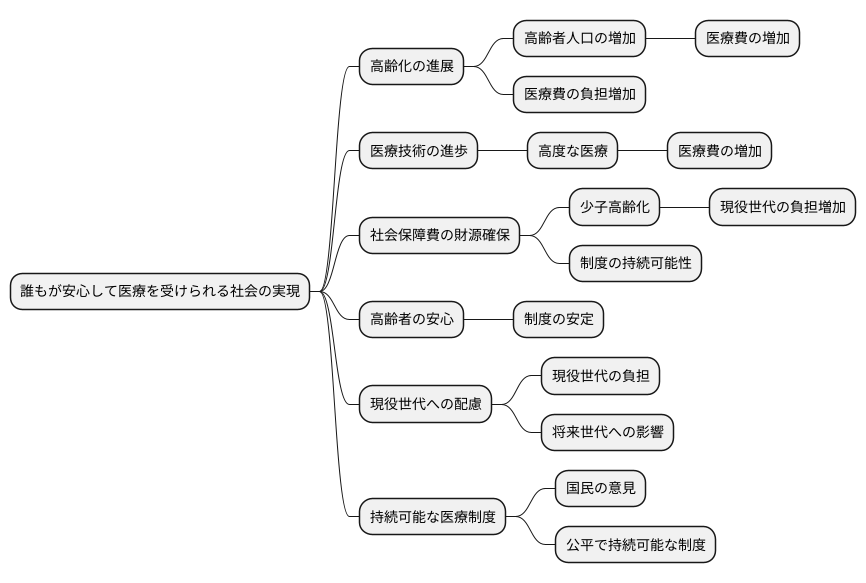

誰もが安心して医療を受けられる社会の実現は、私たち全体の願いです。しかし、高齢化の進展に伴い、医療費の負担は年々増加しており、この先も様々な変化によって制度の見直しが必要となるでしょう。

まず、高齢者人口の増加は医療費の増加に直結します。平均寿命が延び、高齢者が健康に過ごす期間が長くなることは喜ばしいことですが、それに伴い医療サービスを受ける機会も増えるため、医療費全体も増加するのです。

また、医療技術の進歩も大きな要因です。新しい薬や治療法の開発によって、以前は治せなかった病気が治るようになったり、生活の質を維持できる期間が延びたりするのは素晴らしいことです。しかし、高度な医療には費用がかかるため、医療費の増加につながります。

さらに、これらの医療費を賄うための社会保障費の財源確保も重要な課題です。現役世代が負担する社会保険料や税金によって、高齢者の医療費が支えられています。しかし、少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が増えすぎないよう、制度の持続可能性を保つ工夫が求められます。

高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるよう、制度の安定は欠かせません。同時に、現役世代の負担や将来世代への影響も考慮しなければなりません。医療費負担のあり方は、私たち皆にとって重要な問題であり、広く国民の意見を集め、皆で納得できる制度を作っていく必要があります。将来を見据え、公平で持続可能な医療制度を目指し、社会全体で知恵を出し合っていくことが大切です。

健康寿命の延伸と予防医療の重要性

人生100年時代と言われる現代において、健康な状態で日常生活を送れる期間、つまり健康寿命を延ばすことは大変重要です。これは、単に長生きをするだけでなく、充実した日々を過ごすためにも不可欠です。健康寿命が短いと、介護が必要な状態が長くなり、生活の質が低下するだけでなく、医療費や介護費用といった経済的な負担も大きくなってしまいます。

健康寿命を延ばすためには、一人ひとりが健康管理に気を配り、予防医療への意識を高める必要があります。バランスの良い食事を心がけ、肉や魚、野菜など様々な食品を食べること、そして適度な運動を続けることが大切です。体に良いとされるものばかり食べるのではなく、色々な食品をバランス良く食べることが健康維持には重要です。歩く、走るといった運動だけでなく、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことも効果的です。また、定期的な健康診断も重要です。病気を早期に発見し、適切な治療を受けることで、重症化を防ぎ、健康寿命を延ばすことに繋がります。

さらに、地域社会全体で健康増進に取り組むことも大切です。高齢者が健康で自立した生活を送れるよう、地域ぐるみで支え合う仕組みづくりが必要です。例えば、体操教室や健康講座の開催、栄養バランスの取れた食事を提供する地域の食堂の運営など、様々な取り組みが考えられます。

予防医療への投資は、将来的な医療費の増加を抑える効果も期待できます。健康寿命を延ばすことは、高齢者自身の生活の質を向上させるだけでなく、社会保障制度の維持にも大きく貢献すると言えるでしょう。健康で豊かな高齢期を迎えられるよう、私たち一人ひとりが、そして社会全体が、健康寿命の延伸に力を注いでいく必要があります。

| 目的 | 重要性 | 具体的な取り組み |

|---|---|---|

| 健康寿命の延伸 | 人生100年時代において、健康な状態で日常生活を送れる期間を延ばすことは、充実した人生を送るために不可欠。健康寿命が短いと生活の質の低下や経済的負担の増加につながる。 |

|

| 予防医療への投資 | 将来的な医療費の増加を抑える効果が期待できる。 |