財産管理:高齢者の安心を守る

介護を学びたい

先生、「財産管理」って、高齢者の方のお金や土地などを管理することですよね?でも、どうして管理が必要なのですか?

介護の研究家

良い質問ですね。自分で管理するのが難しくなった高齢者の方を守るためです。例えば、認知症などで判断力が低下すると、悪質な訪問販売などでだまされて財産を失ってしまう危険性があります。また、施設の費用などを支払う必要もあります。

介護を学びたい

なるほど。でも、家族が代わりに管理すれば良いのではないでしょうか?

介護の研究家

もちろん家族が管理することもあります。しかし、家族間でトラブルになるケースもあるため、公平性を保つために後見人などの第三者が管理する場合もあるのです。成年後見制度なども関係してきます。

財産管理とは。

『財産管理』とは、要支援や要介護の高齢者などが介護を必要とするため介護保険施設などに入所する際に、その方の預金や通帳、不動産や動産といった財産を、後見人が管理することを指します。

財産管理とは

財産管理とは、加齢や病気によって判断能力が低下した方の財産を、本人に代わって適切に管理することです。これは、単にお金の出入りを記録するだけでなく、その方の生活の質を維持し、向上させるためにも大切な役割を担います。具体的には、どのようなことを行うのでしょうか。

まず、日々の暮らしに必要な公共料金や税金の支払い、年金や給与の受け取り、預貯金の出し入れといった金銭の管理を行います。食費や医療費、介護サービスの利用料といった生活に関わる費用を支払うことで、その方の生活を支えます。また、不動産を所有している場合は、その維持管理や賃貸契約の手続きなども行います。適切な管理を怠ると、建物の老朽化が進んだり、家賃収入が得られなくなったりする可能性があるため、注意が必要です。

さらに、介護サービスの利用料や医療費の支払いも財産管理の重要な業務です。介護が必要な状態になった場合、その方に合った適切なサービスを選択し、利用料を支払う必要があります。医療費についても、健康保険証の管理や医療機関への支払いなど、細やかな対応が必要です。

特に、要介護状態にある方や認知症を発症した方は、ご自身で財産を管理することが難しくなる場合が多いです。このような場合、家族や専門家が代理で財産を管理することになります。家族が管理する場合でも、不正を防ぎ、透明性を確保するために、収支を明確に記録し、定期的に報告することが大切です。また、専門家である司法書士や社会福祉士、成年後見人などに依頼することで、より専門的で適切な財産管理を受けることができます。財産管理は、高齢者が安心して生活を送るための基盤となるものです。適切な財産管理を行うことで、その方の生活の質を守り、より豊かな暮らしを実現できるよう支援することができます。

| 財産管理の目的 | 加齢や病気によって判断能力が低下した方の財産を、本人に代わって適切に管理すること。生活の質の維持・向上。 |

|---|---|

| 具体的な業務内容 |

|

| 管理が難しくなるケース | 要介護状態、認知症 |

| 代理管理 |

|

| 財産管理の意義 | 高齢者の安心した生活の基盤。生活の質を守り、豊かな暮らしを実現。 |

必要性について

進む高齢化に伴い、財産管理の必要性はますます高まっています。歳を重ねるにつれて、体や心の健康状態は変化し、これまでのように自分の財産を管理することが難しくなることがあります。近年、認知症の高齢者も増加傾向にあり、判断能力の低下につけこんだ悪質な訪問販売や詐欺といったトラブルも増えています。このような事態を防ぎ、大切な財産を守るためには、早いうちから財産管理について考えておくことが大切です。

財産管理が必要となるケースは様々です。例えば、施設への入所などで、高齢者自身が財産を管理することが物理的に難しくなる場合があります。また、病気や怪我などにより、判断能力が低下し、適切な金銭管理ができなくなるケースもあります。家族が遠方に住んでいたり、仕事などで忙しく、こまめなサポートが難しい場合も、専門家による財産管理が必要となるでしょう。

適切な財産管理を行うことで、様々なメリットがあります。まず、不要な出費を抑え、将来に備えた計画的な資産運用を行うことができます。また、万が一の際に備え、医療費や介護費用をスムーズに支払うことも可能になります。さらに、財産を適切に管理することで、家族間のトラブルを未然に防ぐこともできます。遺産相続をめぐる争いは、家族関係に大きな亀裂を生む可能性があります。あらかじめ財産の管理方法や相続について話し合っておくことで、将来の紛争リスクを軽減することができます。

高齢者自身だけでなく、家族にとっても財産管理は安心材料となります。大切な家族が安心して生活を送れるよう、早いうちから財産管理について検討し、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。将来の不安を解消し、穏やかな生活を送るためにも、財産管理は重要な役割を果たします。

| 問題点 | 財産管理の必要性 | 財産管理のメリット | 誰にとっての安心材料? |

|---|---|---|---|

| 高齢化の進展、認知症の増加、判断能力の低下につけこんだ悪質商法の増加 |

|

|

高齢者自身、家族 |

管理の方法

高齢者の財産を適切に管理することは、安心して生活を送る上で非常に重要です。財産管理には様々な方法があり、それぞれに利点と難点があるため、個々の状況に合わせて最適な方法を選ぶ必要があります。

まず、家族や親族が管理する方法があります。この方法は、費用を抑えることができるという大きな利点があります。また、日頃から信頼関係のある家族が管理することで、高齢者も安心感を得られるでしょう。しかし、財産管理には専門的な知識が必要となる場合もあります。税金や法律に関する知識が不足していると、適切な管理ができない可能性があります。また、家族間で金銭トラブルが発生するリスクも考慮しなければなりません。

次に、司法書士や弁護士といった専門家に依頼する方法があります。専門家は、財産管理に関する豊富な知識と経験を持っています。複雑な手続きや法律問題にも対応できるため、より確実で適切な管理が期待できます。ただし、専門家に依頼するには費用がかかります。費用の負担が大きすぎると、他の生活費に影響が出る可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。

最後に、成年後見制度を利用する方法があります。これは、判断能力が低下した高齢者を保護するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、高齢者に代わって財産管理や日常生活の支援を行います。成年後見人は、本人の意思を尊重しながら、適切な管理を行うことが求められます。この制度を利用することで、悪質な業者から高齢者を守ることもできます。しかし、手続きに時間がかかる場合があることや、後見人への報酬が必要となることなど、いくつかの注意点もあります。

このように、それぞれの方法には利点と難点があります。高齢者の状況、家族の状況、財産の規模などを考慮し、最適な方法を選択することが大切です。必要に応じて、専門家への相談も検討しましょう。

| 管理方法 | 利点 | 難点 |

|---|---|---|

| 家族・親族 | 費用を抑えることができる、高齢者が安心感を得られる | 専門知識が必要、金銭トラブルのリスク |

| 専門家(司法書士・弁護士) | 豊富な知識と経験、確実で適切な管理 | 費用がかかる |

| 成年後見制度 | 判断能力低下高齢者の保護、本人の意思尊重、悪質業者からの保護 | 手続きに時間がかかる、後見人への報酬が必要 |

後見制度の役割

人は誰でも年を重ねるにつれて、体や心の働きが少しずつ衰えていきます。物事を判断する力も、若い頃とは変わってくることがあります。そのような変化に対応するために作られたのが、成年後見制度です。この制度は、判断能力が不十分になった方の生活や権利を守り、安心して暮らせるようにするためのものです。

成年後見制度では、家庭裁判所が選んだ後見人等が、本人に代わって様々な役割を担います。後見人等は、本人の財産を管理するだけでなく、日常生活の様々な場面で支援を行います。例えば、介護サービスの利用契約や、医療行為に関する同意なども、後見人等が本人に代わって行うことがあります。また、悪質な訪問販売などから本人が騙されないように、契約を締結する前に内容を確認し、必要に応じて契約を解除することもあります。

後見人等には、大きく分けて後見、保佐、補助の三つの種類があります。本人の判断能力がどの程度残っているかによって、どの種類が適用されるかが決まります。判断能力がほとんど残っていない場合は後見、ある程度残っている場合は保佐、判断能力の衰えが比較的軽度な場合は補助となります。このように、本人の状態に合わせて柔軟に対応できるのが、成年後見制度の大きな特徴です。

後見人等は、家庭裁判所によって選ばれ、定期的に活動内容を報告する義務があります。これは、後見人等が適切に職務を遂行しているかを家庭裁判所が監督し、不正が行われるのを防ぐためです。また、家庭裁判所以外にも、地域包括支援センターなどの関係機関が連携して、後見制度の適切な運用を支えています。成年後見制度は、本人だけでなく、家族にとっても大きな支えとなる制度です。家族だけで高齢者の生活を支えるのは大変なこともありますが、後見制度を利用することで負担を軽減し、安心して生活を送ることができるようになります。

| 制度名 | 成年後見制度 |

|---|---|

| 目的 | 判断能力が不十分になった方の生活や権利を守り、安心して暮らせるようにする |

| 役割 |

|

| 種類 |

|

| 監督 |

|

注意点とまとめ

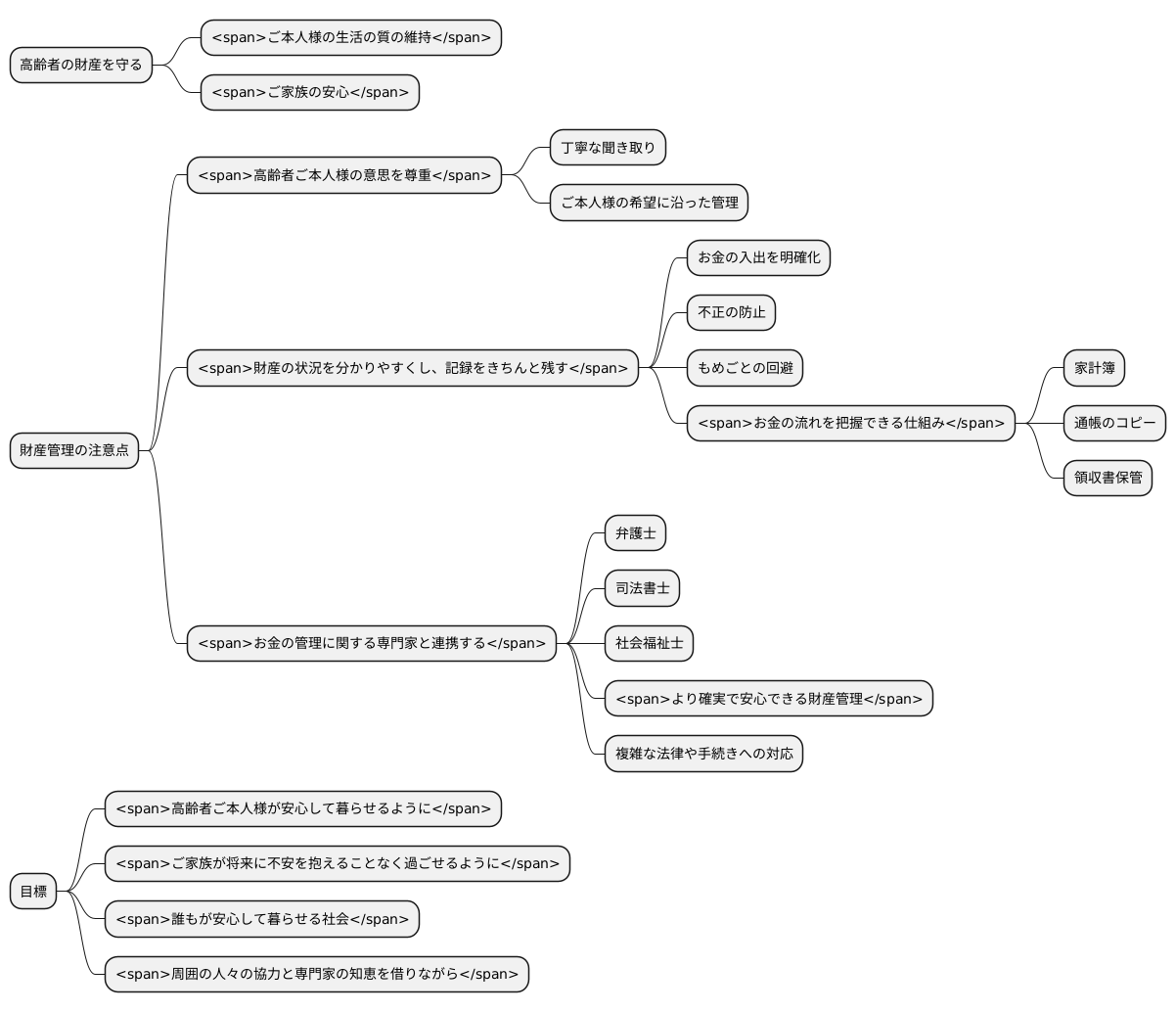

高齢者の財産を守ることは、ご本人様の生活の質の維持だけでなく、ご家族の安心にもつながります。財産管理を行うにあたっては、いくつか気を付けるべき点があります。まず何よりも大切なのは、高齢者ご本人様の意思を尊重することです。ご本人様は何を望んでいるのか、どのような暮らしを描いているのかを丁寧に聞き取り、ご本人様の希望に沿った管理の方法を選びましょう。

次に、財産の状況を分かりやすくし、記録をきちんと残すことも大切です。お金の出入りを明確にすることで、不正を未然に防ぎ、後々もめごとが起こるのを避けることができます。家計簿をつけたり、通帳のコピーを取っておいたり、領収書を保管するなど、お金の流れを把握できる仕組みを作っておきましょう。

また、お金の管理に関する専門家と連携することも考えてみましょう。弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門家は、財産管理に関する知識や経験が豊富です。必要に応じて相談することで、より確実で安心できる財産管理を行うことができます。複雑な法律や手続きに戸惑うことなく、最適な方法を見つける手助けとなるでしょう。

高齢者ご本人様が安心して暮らせるように、そしてご家族が将来に不安を抱えることなく過ごせるように、適切な財産管理を行いましょう。高齢者を取り巻く環境は複雑化しており、財産管理も容易ではありませんが、周囲の人々の協力と専門家の知恵を借りながら、誰もが安心して暮らせる社会を目指しましょう。