安心の年金生活を送るために

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人を助けることですよね?でも、年金制度で考えると何か違いはあるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも人を助ける意味で使われますが、年金制度においては少し意味合いが異なります。簡単に言うと、「介護」は日常生活に支障がある方を対象に、食事、入浴、排泄などの支援を行うことで、「介助」は一人では難しい特定の動作をサポートするイメージです。例えば、階段の上り下りや、書類への記入を手伝う、といった場面ですね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、「介護」の方がより多くの支援が必要な場合で、「介助」は部分的な支援が必要な場合ということですか?

介護の研究家

その通りです。年金制度では、要介護状態や要支援状態に応じて、介護保険や支援サービスが受けられます。要介護状態と認定されると、介護サービスを受けられるのですが、そのサービス内容も状態によって異なります。介助は介護保険制度の枠組みではなく、障害者総合支援法に基づくサービスなど、別の制度で提供される場合もあります。

年金制度とは。

『年金制度』(毎年、年金が受け取れることを保障する仕組み)について、『介護』(高齢者や障害のある人などが、日常生活を送る上で必要な援助をすること)と『介助』(高齢者や障害のある人などが、日常生活の特定の動作を行う際に、必要なサポートをすること)という用語に関して説明します。

年金制度の目的

年金制度は、人生における様々な変化に対応できるよう、国民の生活を守るための大切な仕組みです。病気や怪我で働けなくなったり、高齢で収入がなくなったり、家族を亡くして経済的に困窮したりするなど、予期せぬ出来事が起こっても、最低限の生活を送ることができるよう支えることを目的としています。

この制度は、現役世代の人々が毎月保険料を納めることで成り立っています。集められた保険料は、現在、生活に支援が必要な高齢者や障害者、遺族の方々への年金として支払われます。これは、世代と世代が支え合うという社会全体の連帯に基づいた仕組みと言えます。現役世代は、将来自分が高齢になった際に年金を受け取ることができるため、安心して働くことができます。

年金には、大きく分けて老齢年金、障害年金、遺族年金といった種類があります。老齢年金は、高齢期における生活の安定を図るための年金です。障害年金は、病気や怪我で障害を負い、働けなくなった場合に支給されます。遺族年金は、家族の大黒柱を亡くした遺族の生活を守るためのものです。このように、年金制度は様々な状況に応じて国民生活を支えています。

近年、日本では高齢化が急速に進んでいます。高齢者が増える一方で、現役世代は減少しており、年金制度を支える仕組みを持続させることが大きな課題となっています。将来にわたって、全ての人が安心して暮らせる社会を実現するためには、年金制度の安定した運営が不可欠です。そのため、社会情勢の変化に合わせて、制度の見直しや改善が継続的に行われています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 年金制度の目的 | 病気、怪我、高齢、家族の死別などによる経済的困窮から国民の生活を守り、最低限の生活を保障する。 |

| 仕組み | 現役世代が保険料を納め、高齢者、障害者、遺族に年金として支給。世代間で支え合う社会全体の連帯に基づいた仕組み。 |

| 年金種類 |

|

| 日本の現状と課題 | 高齢化の進展により、高齢者増加と現役世代減少という状況。年金制度の持続可能な運営が課題。 |

| 今後の展望 | 社会情勢の変化に対応した制度の見直し・改善を継続的に行い、全ての人が安心して暮らせる社会の実現を目指す。 |

年金の種類

日本の年金制度は、大きく三つの種類に分かれています。まず、国民年金は、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入するものです。これは、国民皆年金制度と呼ばれ、生活の支えとなる基本的な年金です。病気やケガで働けなくなった時や、老後の生活費、遺族の生活保障など、様々な場面で私たちの暮らしを支えてくれます。

次に、厚生年金保険は、会社員や公務員など、主に会社で働いている人が加入するものです。厚生年金保険は、国民年金に上乗せされる形で支給されます。会社で働く人は、国民年金と厚生年金保険の両方に加入することになり、より手厚い保障を受けることができます。将来受け取れる年金額は、働いていた期間や収入によって異なります。

最後に、共済年金は、公務員や私立学校の先生など、特定の仕事をしている人が加入するものです。共済年金も、それぞれの職業の特性に合わせて制度が設計されています。公務員や私立学校の先生などは、この共済年金に加入することで、それぞれの仕事内容に合わせた保障を受けることができます。

これらの三つの年金制度は、複雑な仕組みに見えるかもしれませんが、それぞれに役割があり、私たちの生活を支える重要な役割を担っています。将来の生活設計を考える上で、それぞれの年金制度の特徴を理解しておくことはとても大切です。自分の状況に合った制度を理解し、将来に備えて準備しておくことで、より安心した生活を送ることができるでしょう。

| 年金制度 | 加入者 | 内容 |

|---|---|---|

| 国民年金 | 20歳〜60歳の日本居住者全員 | 生活の支えとなる基本的な年金。病気、ケガ、老後、遺族の生活保障。 |

| 厚生年金保険 | 会社員、公務員など | 国民年金に上乗せ。より手厚い保障。受給額は期間や収入による。 |

| 共済年金 | 公務員、私立学校の先生など | 職業特性に合わせた制度。仕事内容に合わせた保障。 |

年金の受給資格

国民皆年金制度のもと、ほとんどの方が老齢基礎年金を受け取る資格を持つことができます。この年金を受け取るには、原則として25年間保険料を納める必要があります。ただし、一部の方については、保険料を納めた期間が10年以上あれば、受け取れる場合があります。

次に、厚生年金保険について説明します。会社員や公務員など、会社などで働く方は、厚生年金保険に加入します。この厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せされる形で支給されます。受給資格を得るには、1か月以上加入していればよいとされています。受け取れる金額は、加入していた期間や、お勤めしていた間の収入によって変わってきます。

病気や怪我で障害を負ってしまった場合に備えるのが障害年金です。これは、国民年金、厚生年金に加入している方が対象となります。障害の程度によって、受給できる金額や等級が変わります。また、亡くなった方の家族の生活を守るための制度として、遺族年金があります。これは、国民年金、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、その配偶者や子どもなどが受給できます。

年金には様々な種類があり、それぞれ受給資格や支給額などが異なります。ご自身の状況に合わせて、必要な情報を集め、手続きを行うことが大切です。年金事務所や市区町村役場などで相談を受け付けていますので、分からないことがあれば、気軽に相談してみましょう。専門の職員が丁寧に説明し、手続きをサポートしてくれます。複雑な制度ではありますが、正しく理解することで、将来の生活設計をしっかりと行うことができます。

| 年金の種類 | 受給資格 | 対象者 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 老齢基礎年金 | 原則25年間保険料納付、一部10年以上で可 | 国民皆年金制度加入者 | – |

| 厚生年金 | 1ヶ月以上加入 | 会社員、公務員等 | 老齢基礎年金に上乗せ |

| 障害年金 | 国民年金、厚生年金加入者 | 病気や怪我で障害を負った方 | 障害の程度によって金額・等級が異なる |

| 遺族年金 | 国民年金、厚生年金加入者が死亡 | 死亡した方の配偶者や子供 | – |

年金制度の財源

私たちの暮らしを支える年金制度。その財源はどこから来ているのでしょうか。大きく分けて二つの柱があります。一つ目は、現在働いている世代の人々が毎月納めている保険料です。これは、いわば将来の自分自身のための積み立てであり、将来受け取る年金の大切な原資となっています。集められた保険料は、ただ眠らせておくのではなく、安全かつ着実に運用することで、少しでも多くの給付に繋げられるように工夫されています。

二つ目の柱は、国庫負担と呼ばれるものです。これは、私たちが納める税金の中から、年金制度へ充てられるお金です。国庫負担は、年金制度を安定して運営していく上で、なくてはならない役割を担っています。特に、近年は少子高齢化が進み、年金を受け取る高齢者の方々が増える一方で、保険料を納める現役世代の人々が減っているため、国庫負担の重要性はますます高まっています。

このように、年金制度は現役世代の保険料と国からの負担によって成り立っているのですが、少子高齢化という大きな社会の変化の中で、この制度をこれから先もずっと続けていくためには、様々な課題を乗り越えていかなければなりません。高齢化が進むと、年金を受け取る期間は長くなり、支える現役世代の負担は重くなります。このままでは、将来の世代に大きな負担を押し付けてしまうことになりかねません。

そこで、年金制度を将来世代にわたって持続可能なものにするために、定期的な見直しや改革が行われています。社会の状況は常に変化していくため、年金制度もそれに合わせて柔軟に対応していく必要があります。将来の年金を安心して受け取れるよう、制度の改善に向けた努力が続けられています。

| 年金財源の柱 | 説明 |

|---|---|

| 保険料 | 現在働いている世代が毎月納める。将来の自分自身のための積み立て。安全かつ着実に運用。 |

| 国庫負担 | 税金の中から年金制度へ充てられるお金。年金制度を安定的に運営する上で不可欠。少子高齢化により重要性が増している。 |

| 年金制度の課題 | 説明 |

|---|---|

| 少子高齢化 | 高齢者の増加と現役世代の減少により、現役世代の負担が増加。将来世代への負担を懸念。 |

| 年金制度の持続可能性 | 説明 |

|---|---|

| 定期的な見直しと改革 | 社会の変化に対応するため、定期的な見直しや改革を実施。将来の年金を安心して受け取れるよう制度改善に努めている。 |

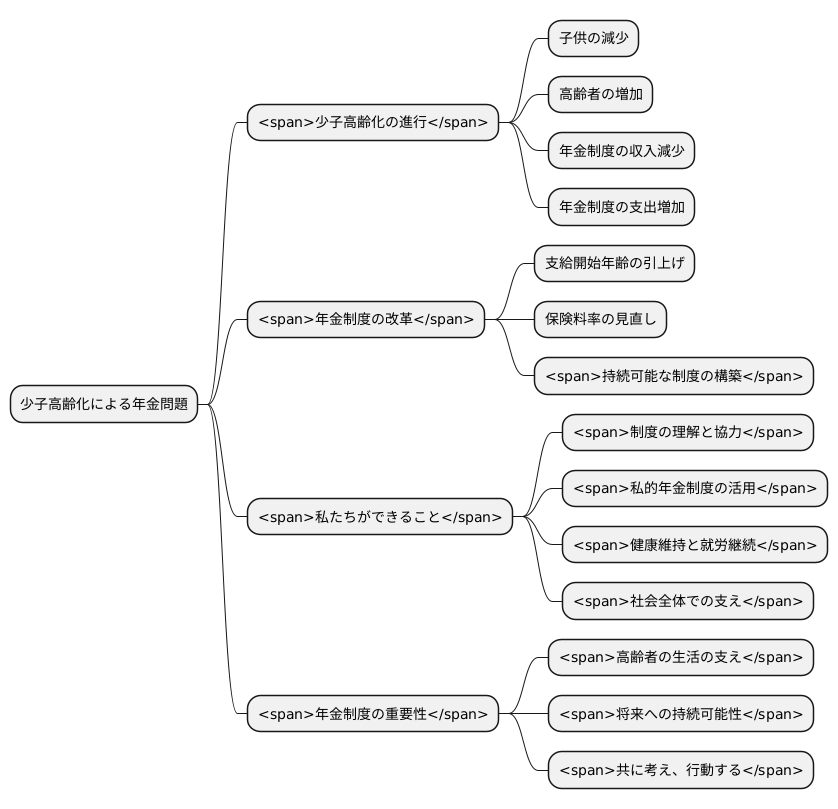

年金制度の将来

我が国では、少子高齢化が急速に進んでおり、これは年金制度の維持に大きな影を落としています。生まれた子供の数が減り、高齢者の数が増えているため、年金を支払う現役世代の数が減り、年金を受け取る高齢者の数が増えている状態です。このような状況では、年金制度の収入と支出のバランスを取ることが難しくなってきています。

この問題に対処するために、年金制度は定期的に見直され、必要な改革が行われています。将来、年金が支給される年齢を引き上げる、あるいは、現役世代が支払う保険料の割合を見直すなど、様々な対策が検討されています。これらの改革は、今の世代だけでなく、将来の世代も安心して暮らせるように、年金制度を持続可能なものにするためです。

年金制度を維持するためには、国が行う改革だけではなく、私たち一人ひとりの理解と協力が不可欠です。制度の現状と課題について理解を深め、将来の社会保障について真剣に考える必要があります。例えば、私的年金制度を活用するなど、将来の生活設計をしっかりと行うことが大切です。また、健康に気を配り、長く働き続けることで、年金制度への負担を軽減することができます。

年金は、高齢者の生活の支えとなる重要な制度です。将来にわたってこの制度を維持していくためには、国民一人ひとりが制度の重要性を認識し、社会全体で支えていくという意識を持つことが大切です。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためにも、年金制度の将来について、共に考え、行動していく必要があります。