全世代型社会保障:その実態と課題

介護を学びたい

先生、『全世代』って言葉をよく聞くんですけど、介護や介助とどう関係があるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。『全世代』は、高齢者だけでなく、子育て世代も含めた全ての人を対象とした社会保障制度の考え方だよ。消費税を増やすことで財源を確保し、介護や子育て支援など幅広くお金を使う計画なんだ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、消費税を上げることで、介護や介助のサービスも充実させようとしているってことですか?

介護の研究家

そうだね。高齢化する社会で介護の需要は増えているから、その財源を確保するために『全世代』という考え方が出てきたんだ。ただし、消費税増税分で全て賄えるわけではないし、本当に必要なところに財源が使われるようにしていくことが大切なんだよ。

全世代とは。

『全世代』という言葉は、2019年に自民党と公明党の政府が作った政策の指針に使われています。この政策は、お年寄りのための年金や医療、介護だけでなく、子育てをしている世代など、現役で働いている世代のための支援も充実させることを目指しています。しかし、この政策を行うためのお金は、消費税を上げることでまかなうとされています。ここで話題になっている『介護』と『介助』という言葉について説明します。

政策の目的

近年、急速に進む少子高齢化は、私たちの社会保障制度の維持に大きな課題を突きつけています。将来世代に過度な負担をかけずに、どのように全ての世代が安心して暮らせる社会を築いていくのか、その実現が急務となっています。まさに、全世代型社会保障制度はこの課題への対応策として、高齢者から現役世代、子供世代まで、全ての世代を支える包括的な制度の構築を目指しています。

これまで、社会保障制度の中心は高齢者への年金や医療、介護サービスの提供でした。しかし、少子化が進む中で、現役世代の負担が増大し、将来世代への負担の先送りといった問題が生じています。全世代型社会保障制度は、この問題を解決するために、高齢者への支援だけでなく、現役世代の子育て支援や教育への投資にも重点を置いています。

具体的には、子育て世帯への経済的支援や保育サービスの拡充、教育費の負担軽減などが挙げられます。これにより、現役世代の子育ての負担を軽減し、安心して子供を産み育てられる環境を整備することで、少子化の進行を抑制することを目指しています。また、高齢者に対しては、年金や医療、介護サービスの質の向上だけでなく、社会参加の促進や健康寿命の延伸など、高齢者が健康でいきいきと暮らせるための施策も強化しています。

全世代型社会保障制度は、単に世代ごとの支援策を組み合わせたものではなく、全ての世代が支え合うという理念に基づいています。高齢者世代の生活の安定と現役世代の子育て支援を両立させ、さらには、将来を担う子供世代への投資を行うことで、社会全体が活気に満ち溢れ、持続可能な社会の実現を目指しているのです。

| 課題 | 少子高齢化による社会保障制度の維持 |

|---|---|

| 目的 | 全世代が安心して暮らせる社会の実現 |

| 解決策 | 全世代型社会保障制度

|

| 具体的な施策 |

|

| 理念 | 全世代の支え合い |

| 将来像 | 活気に満ちた持続可能な社会 |

消費税増税との関係

近年、少子高齢化が急速に進む中で、社会保障制度の維持・拡充は国民にとって重要な課題となっています。この制度を支えるための財源として、消費税の増税がたびたび議論されています。

社会保障制度は、医療、年金、介護、子育て支援など、国民生活の様々な場面で必要とされるものです。高齢化が進むにつれて、医療や介護にかかる費用は増加の一途をたどっており、現役世代の負担も増大しています。こうした状況を改善し、将来世代にも安心して暮らせる社会を築くためには、社会保障制度を安定的に運営していくための財源確保が不可欠です。消費税は、広く国民から徴収できるため、安定的な財源として期待されています。

しかし、消費税には逆進性があるという問題点も指摘されています。逆進性とは、所得が低い人ほど、所得に占める消費の割合が高いため、消費税の負担感が大きくなるという性質です。消費税が増税されると、低所得者層の生活はより苦しくなる可能性があります。そのため、消費税増税による家計への影響を懸念する声も少なくありません。

また、増税された消費税が本当に社会保障制度の拡充に使われるのかという点についても、国民の間には疑問の声が上がっています。過去には、増税分が他の用途に使われてしまったという事例もあり、国民の不信感を招いています。消費税増税による財源確保を進めるためには、使途の透明性を高め、国民に分かりやすく説明する必要があります。

国民の理解と納得を得るためには、社会保障制度の現状や課題、消費税増税の必要性について、丁寧に説明することが重要です。また、低所得者層への影響を軽減するための対策や、使途の透明性を確保するための仕組みづくりも必要です。消費税増税は、国民生活に大きな影響を与えるため、慎重な議論が必要です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 社会保障制度の維持・拡充 | 少子高齢化の中、国民にとって重要な課題。医療、年金、介護、子育て支援など国民生活に必要。 |

| 現役世代の負担増大 | 高齢化で医療・介護費用が増加し、現役世代への負担も増えている。 |

| 財源確保の必要性 | 社会保障制度の安定運営には財源確保が不可欠。消費税は広く国民から徴収できるため期待されている。 |

| 消費税の逆進性 | 所得が低い人ほど所得に占める消費の割合が高いため、負担感が大きくなる。低所得者層の生活への影響が懸念される。 |

| 消費税の使途 | 増税分が社会保障に使われるのか、国民に疑問の声。使途の透明性を高め、国民に説明する必要性。 |

| 国民の理解と納得 | 社会保障の現状や課題、増税の必要性を丁寧に説明。低所得者層への対策、使途の透明性確保も必要。 |

| 慎重な議論 | 消費税増税は国民生活に大きな影響を与えるため、慎重な議論が必要。 |

現役世代への影響

人生の働き盛りである現役世代にとって、社会保障制度改革は、将来設計に直結する重要な問題です。 全世代型社会保障制度への移行は、現役世代へ様々な影響を及ぼすと考えられます。

まず、子育て支援策の拡充などは、子育て世帯の経済的な負担を軽くし、安心して子どもを育てられる環境を作ります。特に、保育サービスの充実や教育費用の支援などは、家計への助けとなり、子どもを持つことの不安を和らげる効果が期待できます。

一方で、これらの施策に必要な財源を確保するため、消費税の増税や社会保険料の引き上げなどが議論されています。こうした負担増は、現役世代の家計を圧迫し、生活水準の低下につながることも懸念されます。特に、所得が低い世帯や子育て世帯への影響は大きく、慎重な検討が必要です。

また、社会保険料の負担増は、企業の経営にも影響を与える可能性があります。保険料負担が増えれば、企業は人件費を抑制せざるを得なくなり、賃金の上昇が抑えられることも考えられます。

現役世代への影響を少なくしつつ、持続可能な社会保障制度を構築するためには、様々な工夫が必要です。 例えば、子育て支援と就労支援を一体的に進めることで、子育て中の世帯が経済的に自立できるよう後押しすることが重要です。また、医療や介護の分野では、予防に力を入れるとともに、技術革新や効率化を進めることで、費用を抑える努力も必要です。

さらに、社会保障制度に関する情報を分かりやすく提供し、国民の理解を深めることも大切です。制度のメリットやデメリット、将来の見通しなどを丁寧に説明することで、国民一人ひとりが制度の重要性を認識し、改革への理解と協力を得られると考えられます。

| メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|

| 子育て支援策の拡充(保育サービス充実、教育費用支援など)による子育て世帯の負担軽減、安心して子どもを育てられる環境づくり | 財源確保のための消費税増税や社会保険料引き上げによる家計圧迫、生活水準の低下、企業の経営への影響、賃金上昇の抑制 | 子育て支援と就労支援の一体的推進、医療・介護分野での予防強化、技術革新、効率化、社会保障制度の情報提供、国民理解の促進 |

高齢者への影響

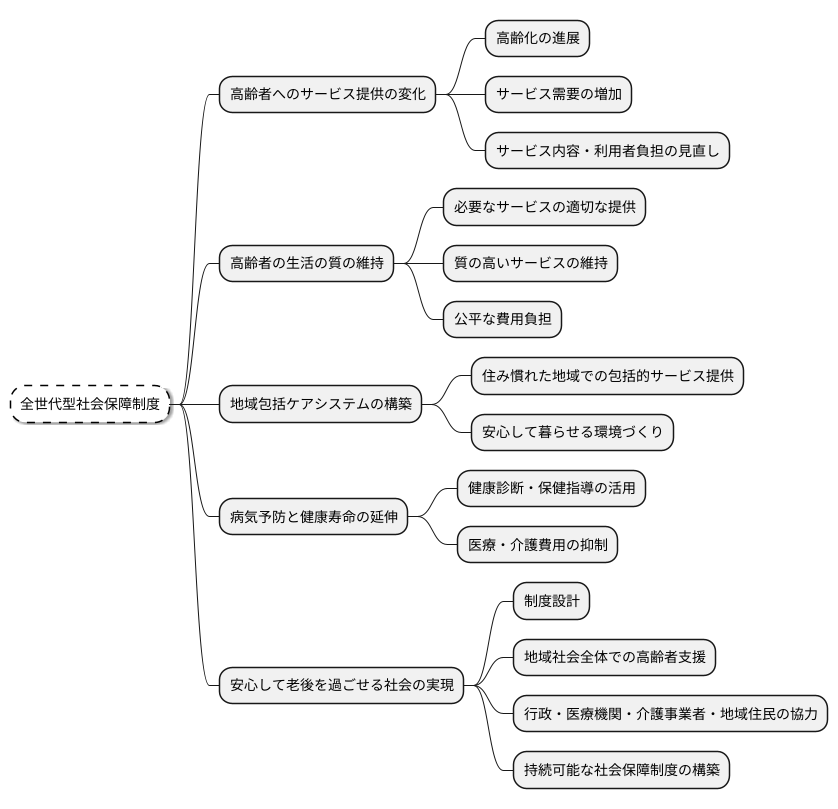

全世代型社会保障制度は、高齢者の方々へのサービス提供のあり方にも大きな変化をもたらす可能性があります。特に高齢化の進展に伴い、医療や介護といったサービスへの需要はますます高まっており、その状況は今後も続く見込みです。限られた財源の中で効率よくサービスを提供するためには、サービス内容の見直しや利用者負担の見直しといった、難しい課題にも取り組まなければならないでしょう。

しかし、高齢者の方々の生活の質を維持するためには、必要なサービスを適切に提供し続けることが何よりも重要です。そのためには、高齢者の方々が本当に必要としていることを的確に捉え、質の高いサービスを保ちながら、費用負担についても誰もが納得できるような公平な仕組みを作っていく必要があります。

地域包括ケアシステムの構築は、この課題に対する重要な取り組みの一つです。住み慣れた地域で、必要な医療や介護、予防、生活支援などのサービスを包括的に受けられる体制を整えることで、高齢者の方々が安心して暮らせる環境づくりを目指します。また、病気になってから治療するのではなく、病気になる前に予防するという考え方も重要です。健康診断や保健指導などを積極的に活用し、健康寿命を延ばすことで、結果的に医療や介護にかかる費用を抑えることに繋がります。

高齢者の方々にとって、安心して老後を過ごせる社会を実現するためには、制度設計だけでなく、地域社会全体で高齢者を支える仕組みづくりが不可欠です。行政、医療機関、介護事業者、そして地域住民一人ひとりがそれぞれの役割を担い、協力し合うことが、持続可能な社会保障制度の構築につながるでしょう。

今後の課題と展望

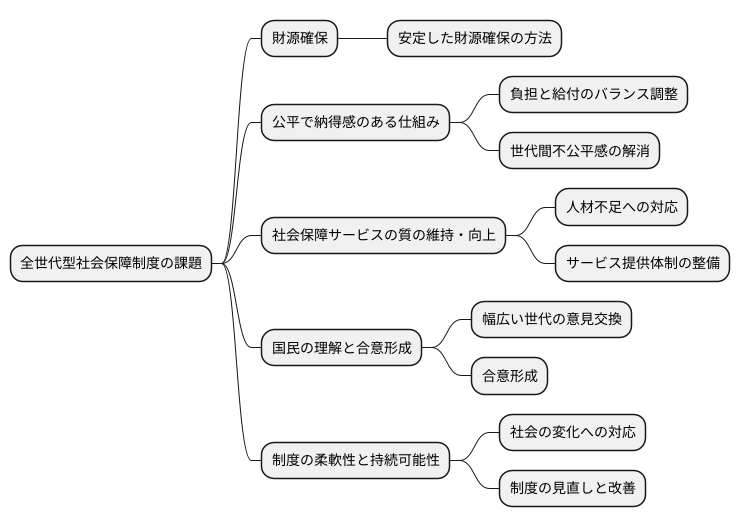

少子高齢化が進む中で、全ての世代が安心して暮らせる社会を実現するために、全世代型社会保障制度は欠かせません。しかし、この制度をしっかりと根付かせるためには、乗り越えるべき課題が数多くあります。まず、制度を維持していくためのお金の確保は大きな課題です。安定した財源を確保するために、どのような方法が適切なのか、国民全体でしっかりと考えていく必要があります。

次に、若い世代から高齢の世代まで、全ての世代にとって公平で納得感のある仕組みにする必要があります。負担と給付のバランスをどう調整するのか、世代間の不公平感を生まないよう、慎重に検討していく必要があります。また、社会保障サービスの質を維持・向上させていくことも重要です。人材不足やサービス提供体制の整備など、質の高いサービスを安定して提供できる仕組みづくりが求められます。

これらの課題を解決するためには、国民一人一人、そして社会全体で話し合い、理解を深めていくことが不可欠です。幅広い世代の人々が参加できる場を設け、それぞれの意見や考えを共有し、合意形成を図っていく必要があります。

さらに、社会保障を取り巻く状況は常に変化しています。医療技術の進歩や社会構造の変化、価値観の多様化など、様々な変化に柔軟に対応できる制度でなければなりません。制度を継続的に見直し、改善していくことで、将来にわたって持続可能な社会保障制度を築いていく必要があります。全世代型社会保障制度は、これからの社会保障を考える上で、極めて重要なキーワードとなるでしょう。

私たち自身の役割

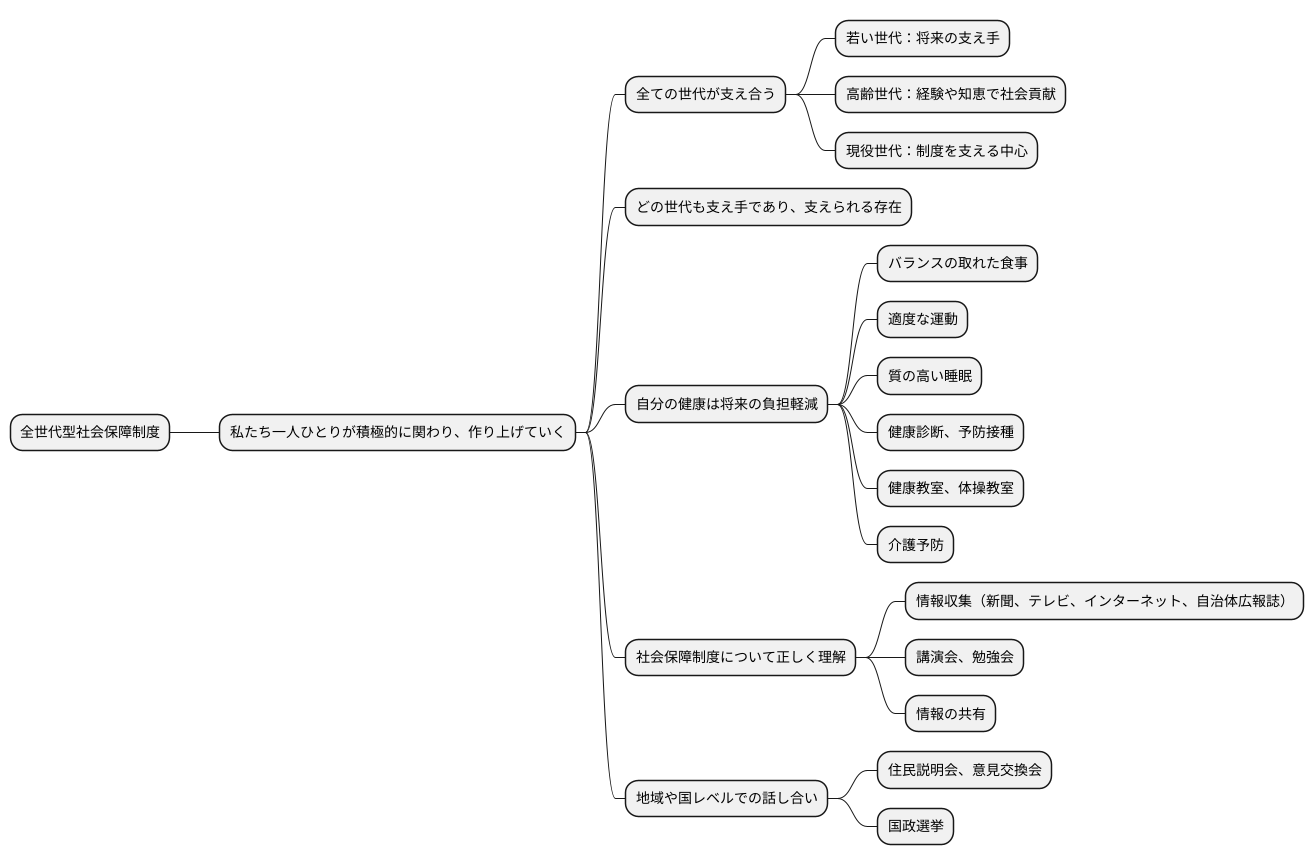

私たちが安心して暮らせる社会を作るためには、全ての世代が支え合う仕組みである全世代型社会保障制度がとても大切です。しかし、この制度は、誰かが作ってくれるのを待つのではなく、私たち一人ひとりが積極的に関わり、作り上げていくものだということを忘れてはいけません。

まず、私たちは社会保障制度の恩恵を受けるだけでなく、支える側でもあるという自覚を持つ必要があります。若い世代は将来の支え手となるため、高齢者はもちろん、子どもや障がいのある方々を支える存在です。高齢世代はこれまでの経験や知恵を活かし、社会を支えてきた実績があります。そして現役世代は、制度を支える中心的な役割を担い、社会を活気づけています。このように、どの世代も支え手であり、同時に支えられる存在なのです。

自分の健康は、将来の医療や介護の負担を軽くすることにつながります。バランスの取れた食事、適度な運動、質の高い睡眠といった基本的な生活習慣を心がけることはもちろん、健康診断や予防接種を積極的に受けることも大切です。また、地域で行われている健康教室や体操教室に参加するなど、周りの人と共に健康づくりに取り組むことも良いでしょう。介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、日頃から介護予防に努めることも重要です。

社会保障制度について正しく理解することも、私たちの役割の一つです。新聞やテレビ、インターネット、自治体の広報誌など、様々な方法で情報を得ることができます。制度の内容や変化を理解することで、自分自身に合ったサービスを選択できるようになります。また、社会保障に関する講演会や勉強会に参加し、専門家の話を聞くことも理解を深める良い機会です。得た情報を家族や友人と共有し、共に考えることも大切です。

より良い社会保障制度を作るためには、地域や国レベルでの話し合いに参加することも重要です。地域で行われている住民説明会や意見交換会に出席し、自分の考えや意見を積極的に発信することで、地域の実情に合った制度作りに貢献できます。国政選挙に参加し、社会保障政策に力を入れている候補者を選ぶことも、私たちの意思を反映させる重要な手段です。

全世代型社会保障制度は、私たち自身の手で作り上げていくものです。一人ひとりが責任感を持って行動することで、安心して暮らせる社会を実現できるはずです。