みんなで仕事、みんなで安心

介護を学びたい

先生、「ワークシェアリング」って、介護と介助の現場でどういう風に役立つんですか?よく聞く言葉だけど、実際どんなものなのかイメージが湧かなくて…

介護の研究家

良い質問ですね。ワークシェアリングは、簡単に言うと、仕事をみんなで分け合うことです。例えば、一人の人がしていた仕事を複数の人で分担することで、みんなが仕事を持ち続けられるようにする仕組みです。介護の現場で言うと、一人ですべての業務を抱えずに、複数人で分担することで、負担を減らし、より質の高いサービス提供に繋がる可能性があります。

介護を学びたい

なるほど、みんなで分担するんですね。でも、介護や介助の仕事って、急に休まれたりしたら困るんじゃないですか?

介護の研究家

確かに、急な休みへの対応は課題ですね。しかし、ワークシェアリングによって、複数の人がそれぞれの業務内容を理解していれば、誰かが休んでも他の人がカバーしやすくなります。また、一人あたりの負担が減ることで、離職率の低下や、結果的に人材確保にも繋がり、急な休みにも対応しやすくなることが期待できます。

ワークシェアリングとは。

『仕事分担』というのは、働く人同士が仕事を失わずに、仕事を分け合うことです。オランダでは取り組まれていますが、日本ではなかなか進んでいません。その結果、20歳から60歳までの、決まった時間に働かない人の数がとても増えています。この仕組みは、介護や介助の仕事にも関係しています。

分かち合いの働き方

仕事の手分け、つまり複数人で一つの仕事を分け合う働き方について考えてみましょう。これは分かち合いの働き方とも言われ、一人の肩に全ての仕事がのしかかるのではなく、仲間同士で支え合いながら仕事を進めていくやり方です。

仕事の重荷を軽くするだけでなく、一人ひとりの働き方に融通性を持たせることが出来るのも大きな利点です。例えば、子育て中の母親や、介護を担っている人などは、フルタイムで働くのが難しい場合もあります。分かち合いの働き方を取り入れることで、こうした人たちも能力を発揮し、社会に貢献できる機会が増えます。オランダでは、こうした働き方が広く受け入れられ、人々の生活の質を高めることに役立っているそうです。

一方、日本ではまだ、分かち合いの働き方はあまり浸透していません。その理由として、会社の習慣や雇用に関する決まりが挙げられます。日本では、昔から長時間労働が当たり前とされ、一つの仕事を最初から最後まで一人でやり遂げるのが美徳とされてきました。また、正社員と非正規社員の待遇の差も大きく、分かち合いの働き方を導入する際の障害となっています。

しかし、分かち合いの働き方には大きな可能性が秘められています。働く時間や仕事の内容を調整することで、様々な事情を抱えた人たちが活躍できる場を作り出せます。子育てや介護、あるいは病気療養など、様々な理由でフルタイム勤務が難しい人でも、自分のペースで仕事に取り組むことができます。また、多様な人材が活躍することで、会社全体の仕事の効率も上がり、新しい発想や視点が生まれる可能性も高まります。

今後、日本でも分かち合いの働き方の良さがもっと理解され、多くの会社で取り入れられるようになることを願います。そうすれば、もっと働きやすい社会が実現し、誰もが自分の能力を活かして生き生きと働けるようになるのではないでしょうか。

| メリット | デメリット/課題 | その他 |

|---|---|---|

| 仕事の重荷軽減 | 会社の習慣や雇用に関する決まり | 分かち合いの働き方=分かち合いの働き方 |

| 働き方に融通性 | 長時間労働が当たり前という文化 | オランダでは広く受け入れられている |

| 様々な事情を抱えた人が活躍できる | 正社員と非正規社員の待遇の差 | 大きな可能性を秘めている |

| 仕事の効率向上 | 働きやすい社会の実現 | |

| 新しい発想や視点の創出 |

雇用の安定化

仕事における雇用の安定は、働く人々にとって大変重要な課題です。景気が悪くなると、企業はしばしば人員整理を行います。これは、働く人々にとっては収入が途絶え、生活の基盤を失うという深刻な問題につながります。ワークシェアリングは、このような雇用不安を軽減するための有効な手段となります。

ワークシェアリングとは、従業員一人ひとりの労働時間を減らし、その分、より多くの従業員を雇用する仕組みです。景気が悪化した時、企業は人員削減の代わりに、従業員の労働時間を短縮することで対応できます。働く人にとっては、収入は減ってしまうものの、仕事を失う最悪の事態は避けられます。生活の基盤を守りながら、働き続けることができます。これは、個人の生活の安定だけでなく、社会全体の安定にもつながる重要な点です。

企業にとっても、ワークシェアリングには大きなメリットがあります。景気が悪くなった時に人員整理をすると、これまで育成してきた優秀な人材を失ってしまうことになります。しかし、ワークシェアリングであれば、人材を維持したまま、厳しい時期を乗り越えることができます。そして、景気が回復した時には、すぐに本来の体制に戻り、事業を拡大していくことができます。これは、企業の競争力を維持する上で、大きな強みとなります。

さらに、ワークシェアリングは、多様な人材の活用にもつながります。子育て中の女性や、家族の介護をしている人などは、フルタイムで働くことが難しい場合が多いです。しかし、ワークシェアリングであれば、短い労働時間で働くことができます。これにより、企業は優秀な人材を確保しやすくなり、より多様な視点を取り入れることができます。これは、企業の成長にとって大きなプラスとなります。このように、ワークシェアリングは、働く人々、企業、そして社会全体にとって、多くの利点をもたらす仕組みと言えるでしょう。

| 対象 | ワークシェアリングのメリット |

|---|---|

| 働く人 |

|

| 企業 |

|

| 社会 |

|

日本の現状と課題

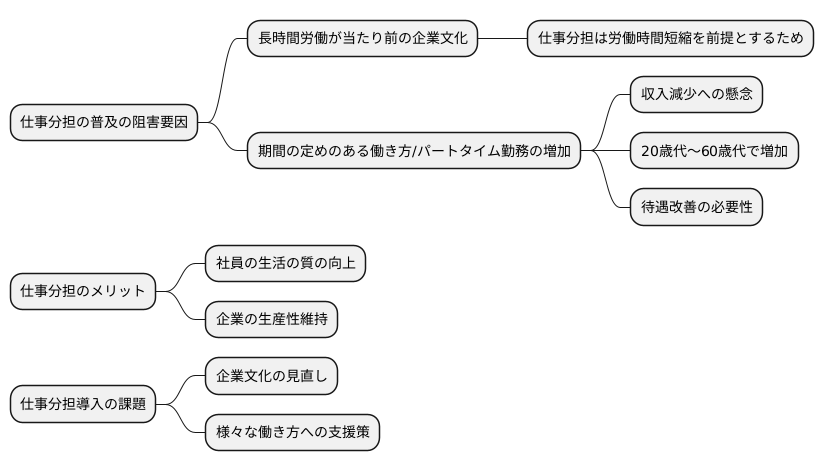

我が国では、仕事分担、つまり複数人で一つの仕事を分担して行う働き方は、なかなか広まっていません。その背景には、長時間働くことが当たり前となっている企業の文化があります。仕事分担は、働く時間を少なくすることを前提としているため、長時間労働が当たり前の企業では、取り入れるのが難しいと考えられています。

さらに、期間の定めのある働き方やパートタイム勤務などが増えていることも、仕事分担の普及を妨げる一因となっています。これらの働き方をしている人は、仕事の安定性が低く、収入も少ない場合が多いため、仕事分担によって働く時間が減ってしまうと、生活が難しくなる可能性があります。20歳代から60歳代まで、幅広い年齢層で、これらの働き方をしている人が増えている現状を考えると、仕事分担を取り入れるためには、これらの働き方をしている人の待遇改善も同時に進める必要があると言えるでしょう。

例えば、ある企業では、一人の社員が朝から晩まで全ての仕事を担当していました。しかし、仕事分担を導入した結果、午前中はAさんが、午後はBさんが同じ仕事を担当するようになりました。これにより、それぞれの社員の労働時間は短縮されましたが、企業全体の生産性は維持されました。また、社員の負担が軽減されたことで、仕事への意欲向上や、より良い仕事環境づくりにも繋がりました。

このように、仕事分担は、社員の生活の質の向上と企業の生産性維持の両立を可能にする働き方です。しかし、導入にあたっては、企業文化の見直しや、様々な働き方をしている人への支援策が不可欠です。今後、より多くの人が仕事と生活のバランスをとりながら活躍できる社会を実現するためにも、仕事分担の普及に向けた取り組みが重要となるでしょう。

新しい働き方の模索

働く時間の分担、言い換えればワークシェアリングは、ただ働く時間を短くするだけではない、もっと大きな変化をもたらす可能性を秘めています。それは、私たちの働き方そのものを大きく変える力を持っているのです。

例えば、数名の仲間が力を合わせ、一つの仕事をチームで進めていくことを想像してみてください。それぞれの得意な分野、経験を活かすことで、一人で仕事をするよりもずっと効率よく、質の高い仕事ができるようになります。まるで、複雑なパズルをみんなで協力して解いていくように、それぞれのピースがぴたりとはまり、素晴らしい成果を生み出すことができるのです。

また、働く時間を調整しやすくなることで、子育てや家族の介護といった、人生における大切な出来事にも、より柔軟に対応できるようになります。仕事と生活のバランス、すなわちワークライフバランスを保ちながら、充実した毎日を送ることができるようになるでしょう。これまで、仕事のために諦めざるを得なかった、趣味の時間や家族との団らんのひとときも、大切にできるようになるかもしれません。

さらに、ワークシェアリングは、会社全体の仕事の効率を高めることにも繋がります。働く時間が短くなれば、限られた時間の中で集中して仕事に取り組むようになり、仕事の質が向上する効果が期待できます。また、様々な個性や背景を持つ人たちが活躍することで、今までになかった斬新な発想が生まれ、新しい技術や製品の開発、つまり技術革新にも繋がる可能性を秘めているのです。

このように、ワークシェアリングは、会社にとっても、働く人にとっても、多くの良い点があります。これからの日本の社会にとって、ワークシェアリングはより良い未来を築くための、大切な鍵となるでしょう。

| ワークシェアリングの効果 | 詳細 |

|---|---|

| 働き方の変化 | 複数名でチームを組み、それぞれの得意分野や経験を活かして効率よく質の高い仕事ができる。 |

| ワークライフバランスの向上 | 働く時間の調整がしやすくなり、子育てや家族の介護などにも柔軟に対応できる。 |

| 会社全体の効率向上 | 限られた時間で集中して仕事に取り組むことで仕事の質が向上し、新しい発想や技術革新にも繋がる。 |

未来への展望

人材を分け合う働き方は、これからの日本の社会にとって、なくてはならない働き方と言えるでしょう。子どもが少なく高齢者が多くなる中で、働く人の数が減っていくことは避けられません。人材を分け合う働き方は、限られた働き手をよりよく活用し、経済を成長させ続けるために大切な役割を担います。

また、仕事と生活の調和が取れることは、働く人の健康維持にも繋がるため、医療費の抑制にも貢献するでしょう。さらに、人材を分け合う働き方は、地域社会を活発にすることにも繋がります。地方では、仕事が少ないために若い人たちが都会に出て行ってしまう問題がありますが、人材を分け合う働き方を導入することで、地方での仕事作りを促し、地域経済を活気づけることができます。

人材を分け合う働き方は、様々な人に活躍の場を提供します。例えば、子育て中の母親は、子どもが小さいうちは短い時間で働き、子どもが大きくなったら働く時間を増やすことができます。また、高齢者は、自分の体力や健康状態に合わせて無理なく働くことができます。障害のある人も、自分の能力や得意なことを活かして働くことができます。

今後、国や企業は、人材を分け合う働き方が広まるように積極的に取り組む必要があります。例えば、人材を分け合う働き方を導入しやすいように、法律や制度を整備する必要があります。また、企業は、人材を分け合う働き方に関する研修や相談窓口を設けるなど、働く人が安心して働ける環境を整える必要があります。

人材を分け合う働き方は、単に働く時間を分けるだけではなく、働き方の改革、そして社会全体の変化に繋がる大切な取り組みです。様々な人が活躍できる社会を作るために、人材を分け合う働き方がもっと広まることが期待されます。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 経済効果 | 限られた働き手を活用し、経済成長に貢献 |

| 健康維持・医療費抑制 | 仕事と生活の調和により、働く人の健康維持、医療費抑制に貢献 |

| 地域活性化 | 地方での仕事作りを促進、地域経済活性化 |

| 多様な人材の活躍促進 | 子育て中の母親、高齢者、障害者など、様々な人に活躍の場を提供 |