サ責ってどんな仕事?

介護を学びたい

先生、「サ責」って何ですか?介護と介助の仕事に関わる言葉みたいですが、よく分かりません。

介護の研究家

いい質問だね。「サ責」は「サービス提供責任者」の略で、介護サービスを受ける人が、その人に合ったサービスをきちんと受けられるように、全体を管理したり、調整したりする責任者なんだよ。

介護を学びたい

つまり、介護サービスのまとめ役みたいな人ですか?

介護の研究家

そうだね。利用者さんがどんなサービスを必要としているのかを把握し、ケアマネジャーが作ったケアプランに基づいて、適切なサービスが提供されるように色々な調整を行う、いわば司令塔のような役割を担っているんだよ。

サ責とは。

「お世話をすること」という意味の『介護』と『手助けをすること』という意味の『介助』について、介護サービス全体を管理したり、調整したり、まとめたりする仕事をおこなう責任者である『サービス提供責任者』の略称である『サ責』について説明します。

サ責の役割

サービス提供責任者、いわゆるサ責は、介護の現場を支える要となる存在です。利用者一人ひとりに最適な介護サービスを提供するために、様々な役割を担っています。まるで、オーケストラの指揮者のように、個々の楽器の音色をまとめ上げ、一つの美しいハーモニーを作り出す役割と言えるでしょう。

まず、サ責は利用者の状態を細かく把握することから始めます。利用者の身体的な状況はもちろんのこと、生活のしがらみや気持ち、ご家族の思いなど、あらゆる側面から丁寧に把握します。そして、集めた情報をもとに、利用者にとって最適なケアプランを作成します。このケアプランは、利用者が望む生活を送るための道しるべとなる、とても重要なものです。

ケアプランを作成したら、今度はそれを実現するために、様々な関係者と連携します。医師や看護師、ヘルパー、理学療法士など、多くの専門職と協力し、利用者に最適なサービスが提供されるよう調整を行います。例えば、自宅での生活を続けたいという利用者の希望があれば、自宅での生活を支援するためのサービス内容を検討し、関係者と調整します。

さらに、サ責はサービスの提供状況を常に確認し、必要に応じて修正を行います。利用者の状態は日々変化するものです。定期的に利用者の状態を確認し、ケアプランの内容が現状に合っているか、サービスが適切に提供されているかを確認します。そして、必要に応じてケアプランの見直しやサービス内容の変更などを行います。

このように、サ責は利用者とご家族、そして様々な関係者を繋ぐ、介護の現場における中心的な存在です。利用者が安心して質の高いサービスを受けられるよう、日々尽力しています。まさに、介護の現場を支える、なくてはならない存在と言えるでしょう。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 利用者把握 | 利用者の身体状況、生活のしがらみ、気持ち、家族の思いなど、あらゆる側面から丁寧に把握する。 |

| ケアプラン作成 | 集めた情報を元に、利用者にとって最適なケアプランを作成する。 |

| 関係者連携 | 医師、看護師、ヘルパー、理学療法士など、多くの専門職と協力し、利用者に最適なサービスが提供されるよう調整する。 |

| サービス提供状況確認・修正 | サービスの提供状況を常に確認し、必要に応じてケアプランやサービス内容の修正を行う。 |

| 中心的存在 | 利用者と家族、そして様々な関係者を繋ぐ、介護の現場における中心的な存在。 |

ケアプラン作成の中心人物

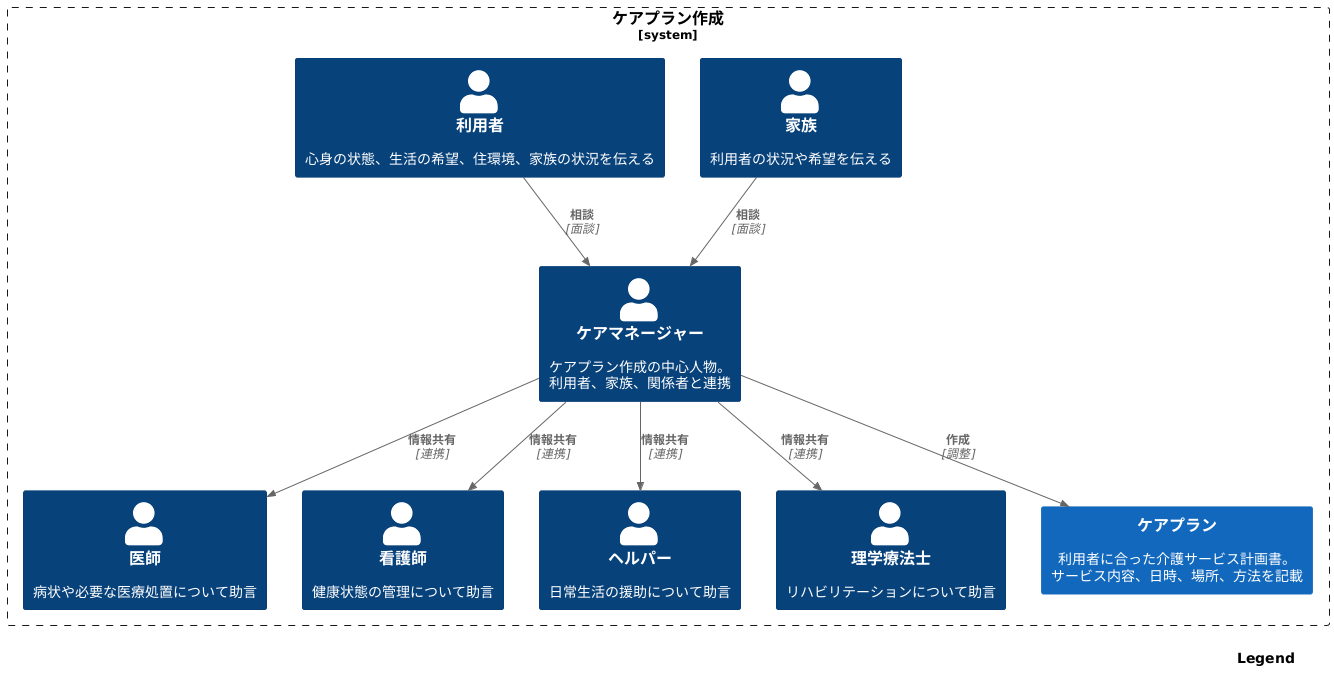

介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーは、在宅で介護サービスを受ける方のために、ケアプランと呼ばれる、その方に合った介護サービス計画書を作成する中心人物です。ケアプランは、利用者の方々がどのようなサービスを、いつ、どこで、どのように受けるのかを具体的に示した大切な計画書です。この計画書を作るために、ケアマネージャーは利用者の方とじっくり時間をかけて話し合います。心身の状態はもちろんのこと、どのような生活を送りたいのか、住んでいる家の環境はどうか、ご家族の状況、そして何よりもご本人の希望を丁寧に聞き取ります。

ケアプラン作りは、ケアマネージャーだけで行うのではありません。利用者ご本人やそのご家族はもちろん、主治医や看護師、ヘルパー、理学療法士など、介護に関わる様々な関係者と協力して、より良いプランを作成していきます。例えば、医師からは病状や必要な医療処置について、看護師からは健康状態の管理について、ヘルパーからは日常生活の援助についてなど、それぞれの専門家から意見を聞き、情報を共有します。ケアマネージャーは、これらの情報をまとめて、利用者の方にとって最も適切で、安心して生活を送れるようなケアプランを作成します。

作成したケアプランは、関係者全員で共有します。これは、提供されるサービスの内容に一貫性を持たせ、質の高いサービスを確実に届けるためにとても重要です。ケアマネージャーは、関係者間の調整役も担い、ケアプランに基づいたサービスが滞りなく行われるよう、連絡を取り合ったり、会議を開いたりして、連携を深めます。利用者の方々が、住み慣れた自宅で安心して、その方に合った生活を続けられるよう、ケアマネージャーはケアプラン作成から実行まで、責任を持って支援します。まさに、在宅介護の要となる大切な役割を担っていると言えるでしょう。

多職種との連携

利用者様に最適な支援を行うためには、サービス担当責任者(サ責)が中心となり、様々な専門職と協力して仕事を進めることが重要です。

まず、医療の面では、医師は利用者様の健康状態を管理し、必要な医療を提供します。看護師は、医師の指示に基づき、医療処置や健康管理を行います。病気や怪我の治療だけでなく、日々の健康状態の観察も大切な役割です。

リハビリテーションの面では、理学療法士は身体機能の回復を支援し、日常生活動作の改善を目指します。歩行訓練や筋力トレーニングなどを通じて、利用者様の自立を促します。作業療法士は、食事や更衣、入浴といった日常生活動作の練習や、趣味活動を通じたリハビリテーションを行います。言語聴覚士は、言葉や聴覚、嚥下機能に課題のある利用者様に対して、コミュニケーションや食事の支援を行います。

介護の面では、ケアマネジャーは、利用者様の状態や希望に沿ってケアプランを作成し、必要なサービスを調整します。ヘルパーは、ケアプランに基づき、食事や入浴、排泄の介助など、日常生活の支援を行います。

サ責は、これらの専門家と密に連携を取り、利用者様の状態や変化に関する情報を共有することで、質の高いケアを提供します。例えば、利用者様の容態が急変した場合、医師や看護師に連絡を取り、適切な対応を協議します。また、リハビリの進捗状況を把握し、ケアプランへの反映を検討することも重要な業務です。

多職種連携の要となるサ責には、高いコミュニケーション能力と調整力、そして利用者様中心の視点が求められます。それぞれの専門家の意見を尊重し、協力して利用者様にとって最善の支援を提供することが、サ責の大切な役割です。

| 専門職 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 健康状態の管理、医療の提供 |

| 看護師 | 医療処置、健康管理 |

| 理学療法士 | 身体機能の回復支援、日常生活動作の改善 |

| 作業療法士 | 日常生活動作の練習、趣味活動を通じたリハビリ |

| 言語聴覚士 | 言葉、聴覚、嚥下機能のリハビリ |

| ケアマネジャー | ケアプラン作成、サービス調整 |

| ヘルパー | ケアプランに基づいた日常生活支援 |

| サービス担当責任者(サ責) | 専門家との連携、質の高いケア提供の調整、利用者様中心の視点 |

利用者と家族の支え

介護支援専門員(ケアマネージャー)は、利用者の方とそのご家族にとって、心強い相談相手です。介護に関する様々な悩みや不安、疑問に寄り添い、親身になって話を聞き、適切な助言や支援を提供することで、利用者の方とご家族の生活を支えます。

例えば、利用者の方の状態に合わせたケアプランの作成を行います。これは、利用者の方が可能な限り自立した生活を送れるよう、必要なサービスの種類や内容、頻度などを具体的に計画するものです。また、介護保険制度の利用方法についても分かりやすく説明します。介護保険サービスを利用するためには、どのような手続きが必要なのか、どのサービスが利用できるのかなど、ご家族が抱える疑問に丁寧に答えます。さらに、地域にある介護サービスの情報提供も行います。デイサービス、訪問介護、ショートステイなど、様々なサービスの特徴や利用料金、空き状況などを伝え、利用者の方やご家族のニーズに合ったサービス選びを支援します。

時には、介護に疲れたご家族の気持ちの支えになることもあります。介護は長期にわたることが多く、肉体的にも精神的にも負担が大きいため、ご家族の不安や悩みに耳を傾け、共感し、精神的なサポートを提供します。介護に関することだけでなく、日常生活における困りごとについても相談に乗り、問題解決に向けて一緒に考えます。

利用者の方やご家族が安心して生活を送れるよう、きめ細やかな支援を提供することが、介護支援専門員の重要な役割です。信頼関係を築き、常に寄り添う姿勢を大切にすることで、利用者の方とご家族の生活の質の向上に貢献します。笑顔で穏やかな日々を送れるよう、心を込めて支援させていただきます。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 相談相手 | 介護に関する様々な悩みや不安、疑問に寄り添い、親身になって話を聞き、適切な助言や支援を提供 |

| ケアプラン作成 | 利用者の方の状態に合わせた、必要なサービスの種類や内容、頻度などを具体的に計画 |

| 介護保険制度の利用方法の説明 | 介護保険サービス利用のための手続きや利用可能なサービスなど、ご家族の疑問に丁寧に回答 |

| 地域にある介護サービスの情報提供 | デイサービス、訪問介護、ショートステイなど、様々なサービスの特徴や利用料金、空き状況などを伝え、ニーズに合ったサービス選びを支援 |

| 気持ちの支え | 介護に疲れたご家族の不安や悩みに耳を傾け、共感し、精神的なサポートを提供 |

| 問題解決 | 介護に関することだけでなく、日常生活における困りごとについても相談に乗り、解決に向けて一緒に検討 |

サービスの質の向上

利用者の日々の暮らしを支える介護サービスにおいて、質の向上は最も大切な目標の一つです。サービス管理責任者(サ責)は、提供されるサービス全体の質を高めるために、様々な取り組みを行います。まず、定期的にサービス提供の状況を確認することが重要です。実際に提供されているサービス内容が、ケアプランに沿った適切なものとなっているか、利用者の状態に合っているかなどを細かく確認します。

確認作業を通して改善すべき点が見つかった場合は、関係者と話し合いの場を設けます。関係者には、ケアマネジャー、ヘルパー、看護師、家族などが含まれます。それぞれの立場から意見を出し合い、より良いサービス提供体制を共に作り上げていくことが大切です。例えば、ヘルパーの訪問時間やサービス内容の調整、必要な物品の追加、多職種連携の強化など、具体的な改善策を検討します。

利用者本人からの声も、サービス向上に欠かせない情報源です。利用者やその家族からの意見や要望にしっかりと耳を傾け、内容を記録します。そして、それらをサービス内容に反映させることで、利用者一人ひとりの満足度を高めることに繋げます。例えば、食事の好みや入浴時間、趣味活動への参加など、利用者の希望を可能な限り尊重し、日々の生活に喜びや生きがいを感じてもらえるように努めます。

質の高いサービスを提供するためには、現状に満足することなく、常に改善を繰り返すことが必要です。サ責は、関係者と協力しながら、利用者にとって最適なサービスの提供を目指し、日々努力を続けます。このようなサ責の不断の努力は、利用者の生活の質の向上に直接繋がる重要な要素であり、利用者が安心して快適な生活を送るための礎となります。

| サービス向上の取り組み | 具体的な行動 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| サービス提供状況の確認 | ケアプランとの整合性、利用者の状態への適合性を定期的に確認 | 適切なサービス提供、利用者の状態に合わせたサービス調整 |

| 関係者との連携・調整 | ケアマネ、ヘルパー、看護師、家族等と連携し、具体的な改善策(訪問時間、サービス内容、物品、多職種連携など)を検討 | 多角的な視点からの改善、より良いサービス提供体制の構築 |

| 利用者からの意見聴取 | 利用者や家族の意見・要望を聴取、記録、サービス内容へ反映 | 利用者満足度の向上、生活の質の向上、喜びや生きがいの提供 |

| 継続的な改善 | 現状に満足せず、常に改善策を検討・実施 | 最適なサービス提供、利用者の安心・快適な生活 |

記録と管理

介護サービスにおいて、記録と管理はなくてはならない大切な業務です。サービス提供責任者(サ責)は、利用者の日常生活の様子、心身の状態、提供したサービスの内容など、あらゆる情報を細かく記録し、整理する責任を負っています。これらの記録は、単なる事務作業ではなく、利用者に最適なケアを提供するための重要な土台となるものです。

記録された情報は、ケアプランを見直す際に役立ちます。例えば、利用者の状態が変化した場合、以前の記録と比較することで、変化の内容や程度を正確に把握できます。この情報をもとに、ケアプランの内容を修正し、より適切なサービスを提供することが可能になります。また、記録はサービスの質の向上にもつながります。過去の記録を振り返ることで、提供したサービスの効果や課題を分析し、改善策を検討することができます。

さらに、記録は関係者間での情報共有にも役立ちます。医師、看護師、理学療法士、家族など、利用者のケアに関わる様々な人々が、記録を通じて情報を共有することで、スムーズな連携を実現できます。例えば、利用者の容体が急変した場合、これまでの記録を共有することで、迅速かつ適切な対応が可能になります。また、家族は記録を見ることで、施設での生活の様子を理解し、安心して利用者を預けることができます。

正確な記録と管理は、質の高い介護サービス提供の基盤となります。利用者の状態の変化を早期に発見し、適切な対応につなげるためにも、日々の記録を丁寧に行い、整理、保管することが重要です。記録は、利用者の安全を守り、より良い生活を支えるための大切な情報源となるのです。

| 介護記録の役割 | 詳細 |

|---|---|

| ケアプランの見直し | 利用者の状態変化を把握し、ケアプランを修正、より適切なサービス提供につなげる。 |

| サービスの質の向上 | 過去の記録から効果や課題を分析し、改善策を検討。 |

| 関係者間での情報共有 | 医師、看護師、理学療法士、家族間で情報共有し、スムーズな連携を実現。迅速な対応や家族の安心感にも繋がる。 |

| 質の高い介護サービス提供の基盤 | 状態変化の早期発見、適切な対応、利用者の安全確保、より良い生活の支援。 |