福祉を支える人材:マンパワーを考える

介護を学びたい

先生、「福祉マンパワー」って言葉が出てきたんですけど、介護と介助に関係あるんですか?よくわからないです。

介護の研究家

そうだね。「福祉マンパワー」とは、社会福祉を支える人の力のことだよ。介護や介助も社会福祉に含まれるから、もちろん関係があるんだ。簡単に言うと、介護や介助をする人たちも含めた、福祉で働く人のことだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護する人や介助する人も福祉マンパワーの一部ということですね。でも、福祉で働く人って、他にもたくさんいますよね?

介護の研究家

その通り!例えば、相談に乗ったり、社会福祉協議会で働いたり、様々な人が福祉マンパワーとして活躍しているんだよ。介護や介助は福祉マンパワーの重要な一部だけど、全部ではないということを覚えておいてね。

福祉マンパワーとは。

「介護」と「介助」という言葉について説明します。これは、社会福祉の援助活動を行う人の力、つまり人材のことを指す『福祉マンパワー』と関わるものです。

福祉マンパワーとは

福祉の力となる人材、すなわち福祉マンパワーとは、様々な福祉サービスを支える人の力全体を指します。高齢の方への介護や障害のある方への支援、子どもたちの健やかな成長を助ける児童福祉など、福祉の活動は多岐にわたります。これらの活動は、福祉マンパワーによって支えられています。

具体的には、専門的な知識や技術を持つ人材が挙げられます。高齢者の暮らしを支える介護士、様々な相談に乗り解決へと導く社会福祉士、子どもたちの成長を見守る保育士、そして人々の悩みに寄り添い助言を行う相談員など、福祉の現場では欠かせない存在です。もちろん、専門職だけでなく、福祉活動に貢献するすべての人々も福祉マンパワーに含まれます。たとえば、無償で地域貢献を行うボランティアや、地域社会の一員として福祉活動に参加する住民の方々も、福祉マンパワーの一翼を担っています。

近年、福祉サービスへの需要は増加の一途を辿っています。少子高齢化が進む中で、高齢者への介護ニーズは高まり、同時に、障害のある方や子育て世帯への支援も重要性を増しています。このような状況下で、福祉サービスを安定して提供していくためには、福祉マンパワーの確保と育成が不可欠です。福祉マンパワーは、日本の福祉制度を支える上で、まさに土台となるものと言えるでしょう。

しかしながら、現在の福祉の現場は深刻な人材不足に直面しています。長時間労働や低賃金といった労働環境の問題、そして責任の重さからくる精神的な負担など、福祉の仕事を取り巻く厳しい現実が、人材確保を難しくしている大きな要因です。この課題を解決するためには、より多くの人々が福祉の分野で働きやすい環境を整備していく必要があります。待遇改善やキャリアアップ支援、そして仕事と家庭の両立を支援する制度の充実など、様々な取り組みを通じて、福祉の仕事の魅力を高め、人材の確保と育成に力を入れていく必要があります。これにより、持続可能な福祉制度の構築を目指していくことができるのです。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 福祉マンパワーとは | 様々な福祉サービスを支える人の力の全体。高齢者介護、障害者支援、児童福祉など多岐にわたる活動を支える。 |

| 福祉マンパワーの構成 | 専門職(介護士、社会福祉士、保育士、相談員など)と、ボランティアや地域住民など専門職以外の人々。 |

| 福祉マンパワーの重要性 | 少子高齢化による需要増加に対応するために、福祉マンパワーの確保と育成が不可欠。福祉制度の土台。 |

| 福祉マンパワーの課題 | 長時間労働、低賃金、精神的負担などによる人材不足。 |

| 課題解決策 | 待遇改善、キャリアアップ支援、仕事と家庭の両立支援など働きやすい環境整備を行い、人材確保と育成に注力。 |

マンパワー不足の現状

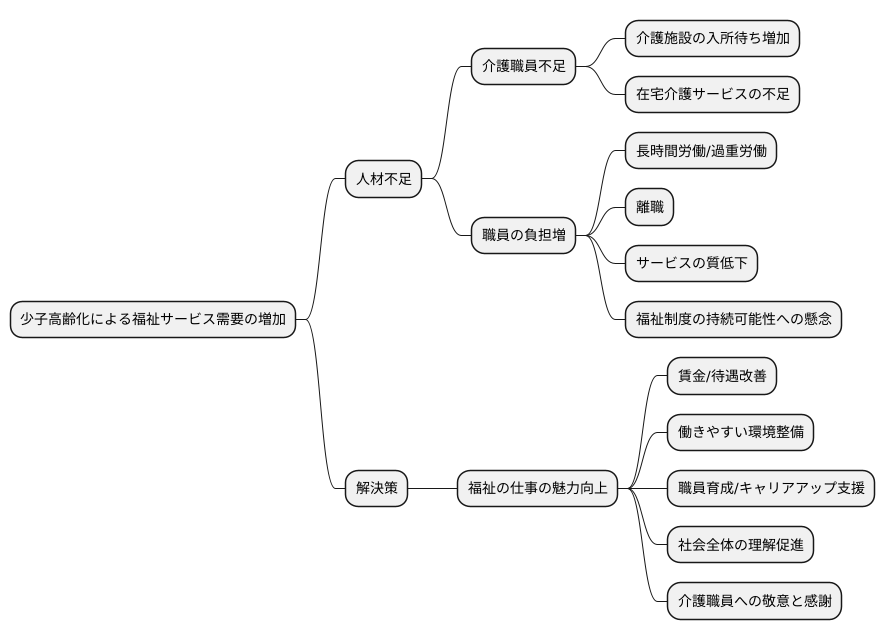

我が国は、少子高齢化の波が押し寄せる中で、福祉サービスへの需要がますます高まっています。しかし、その需要に応えるための人材が慢性的に不足しており、福祉の現場は深刻なマンパワー不足に直面しています。

特に、介護の分野においては、この人材不足は際立っています。介護を必要とする高齢者の方々が増加する一方で、介護職員の数が足りていないため、介護施設では入所を待つ高齢者の方々の長い列ができている現状です。また、在宅介護においても、必要なサービスを受けられないケースが増えてきており、介護サービスの提供体制全体に大きな負担がかかっています。

この深刻な人材不足は、現在働いている介護職員の負担増にも直結しています。長時間労働や過重労働を強いられることが多くなり、心身の疲労から離職を選ぶ職員も少なくありません。職員が減ればさらに残された職員の負担は大きくなり、サービスの質の低下を招く恐れもあります。このような悪循環は、介護を必要とする人々にとって大きな不安材料となるだけでなく、日本の福祉制度全体の持続可能性にも深刻な影を落としています。

この状況を打開し、持続可能な介護サービスを提供していくためには、福祉の仕事の魅力を向上させる必要があります。賃金や待遇の改善はもちろんのこと、より働きやすい環境を整備し、職員の育成やキャリアアップを支援する体制を整えることが重要です。また、介護の仕事に対する社会全体の理解を深め、介護職員への敬意と感謝の念が広まるよう、様々な取り組みを進めていく必要があります。

求められる人材像

福祉の仕事は、人々の生活を支える尊い仕事です。高齢化が進む中で、介護や介助を必要とする人はますます増えています。そのため、福祉の分野で働く人材への期待はますます高まっています。では、どのような人が求められているのでしょうか。

まず、専門的な知識と技能は不可欠です。介護や介助の現場では、利用者の身体状況や病状を理解し、適切な対応をする必要があります。そのため、介護福祉士や社会福祉士などの資格を取得し、専門性を高めることが重要です。加えて、利用者一人ひとりの状況を理解し、寄り添う温かい心も求められます。利用者はそれぞれ異なる人生を歩んできており、抱えている悩みや不安も様々です。相手の気持ちを理解し、共感する力、そして常に相手を尊重する姿勢が大切です。

円滑なコミュニケーション能力も重要です。利用者やその家族との意思疎通を図り、信頼関係を築くためには、丁寧に話を聞き、分かりやすく説明する能力が求められます。また、福祉の仕事はチームで行うことが多いため、他の職員と協力して仕事を進める協調性も必要不可欠です。医師や看護師、ケアマネージャーなど、様々な職種の人と連携を取りながら、利用者に最適な支援を提供していくことが重要です。

さらに、社会の変化や制度の改正などに対応するために、常に学び続ける姿勢も大切です。福祉の制度やサービスは常に変化しています。新しい情報を積極的に収集し、自身の知識や技能をアップデートしていくことで、より質の高いサービスを提供することができます。

福祉の仕事は決して楽ではありません。しかし、人々の役に立ち、社会貢献を実感できる、大きなやりがいのある仕事です。人の役に立ちたい、社会に貢献したいという強い思いを持った人にとって、福祉の仕事は最適な選択と言えるでしょう。

| 求められる人物像 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 専門的な知識と技能 | 利用者の身体状況や病状を理解し、適切な対応をする。介護福祉士や社会福祉士などの資格取得。 |

| 温かい心 | 利用者一人ひとりの状況を理解し、寄り添う。相手の気持ちを理解し、共感する力と尊重する姿勢。 |

| 円滑なコミュニケーション能力 | 利用者やその家族との意思疎通を図り、信頼関係を築く。丁寧に話を聞き、分かりやすく説明する。 |

| 協調性 | 他の職員と協力して仕事を進める。医師や看護師、ケアマネージャーなど、様々な職種の人と連携。 |

| 常に学び続ける姿勢 | 社会の変化や制度の改正などに対応する。新しい情報を積極的に収集し、知識や技能をアップデート。 |

マンパワー確保のための取り組み

人手が不足している福祉の仕事に携わる人を増やすためには、国や地方の自治体、そして福祉を仕事にしているところが、力を合わせていろいろなことを行う必要があります。まず、福祉の仕事のよいところをもっと知ってもらうために、様々な方法で広く知らせる活動が大切です。例えば、テレビや新聞、インターネットなどで、福祉の仕事の魅力を紹介する番組や記事を作成し、多くの人に見てもらうように働きかける必要があります。

また、福祉の仕事に就くための学びの場を充実させることも重要です。福祉の学校に通うためのお金の援助を増やしたり、資格を取るためのお手伝いをしたりすることで、より多くの人が福祉の道に進めるようになります。

そして、福祉の仕事をしている人たちがより働きやすいように、待遇や労働の場をよくしていくことも欠かせません。給料を上げたり、労働時間を減らしたりするだけでなく、子育てや家族の介護をしながらでも働き続けられるような仕組みを作る必要があります。例えば、職場内に託児所を設ける、介護休暇を取得しやすくするなど、様々な支援制度を整えることが重要です。そうすることで、福祉の仕事を選んでくれる人が増え、長く続けてくれることに繋がります。

さらに、最新の技術を取り入れることも重要です。例えば、便利な機械や道具を使うことで、仕事の負担を軽くし、効率よく仕事を進められるようにする必要があります。具体的には、記録作業や事務作業を自動化したり、移動支援や見守り支援に役立つ機器を導入したりすることで、人手不足の解消に繋がります。これらの取り組みを総合的に進めていくことで、福祉の分野で働く人が増え、より良い福祉サービスを提供できるようになるでしょう。

| 施策 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 福祉の仕事の魅力を広める | テレビ、新聞、インターネット等で福祉の仕事の魅力を紹介する番組や記事を作成し、広く知らせる。 |

| 福祉の仕事に就くための学びの場を充実させる | 福祉の学校に通うためのお金の援助を増やす、資格取得の支援をする。 |

| 福祉の仕事の待遇や労働環境を改善する | 給料を上げる、労働時間を減らす、子育てや家族の介護をしながらでも働き続けられるような仕組みを作る(職場内託児所、介護休暇取得の容易化など)。 |

| 最新の技術を取り入れる | 記録作業や事務作業の自動化、移動支援や見守り支援に役立つ機器を導入する。 |

今後の展望と課題

これからの日本は、子どもが少なくお年寄りが多い社会がもっと進んでいくと考えられています。そうなると、お年寄りや体の不自由な方を支える人の必要性はますます高まっていきます。支える人の確保と育てていくことは、今のままでは立ち行かなくなる福祉のしくみを続けていくために、すぐにでも取り組むべき大切な課題です。

そこで、人材を育てていくための教え育てる仕組みをもっとしっかりしたものにする必要があります。また、色々な働き方に合わせられるような、時間や場所にとらわれない働き方ができるしくみを取り入れることも大切です。さらに、地域に住んでいる人たちが支え合いに参加しやすくすることも重要です。例えば、近所の人同士で助け合う活動を広げたり、お年寄りの話し相手になるボランティアを地域で募ったりするなど、様々な方法が考えられます。

福祉の仕事は、人の役に立つ尊い仕事です。しかし、大変な仕事であるというイメージも強く、仕事の内容や魅力が広く知られているとは言えません。多くの人が福祉の仕事に就くためには、仕事の内容を正しく理解してもらい、福祉の仕事のやりがいをもっと多くの人に知ってもらう必要があります。例えば、福祉の仕事をしている人の体験談を紹介する動画を作成し、インターネットで公開したり、学校で福祉の仕事について学ぶ機会を設けるなど、様々な方法で福祉の魅力を発信していくことが重要です。

これらの課題を一つ一つ解決していくことで、誰もが安心して暮らせる、温かい社会を作ることができるでしょう。高齢化が進む社会において、福祉は私たち自身の未来にとって、なくてはならないものです。だからこそ、福祉を支える人材の育成は、社会全体で取り組むべき重要な課題と言えるでしょう。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 人材不足 |

|

| 福祉の仕事への理解不足 |

|

私たちにできること

人が足りていない福祉の仕事は、働く人たちだけでなく、社会全体で解決していくべき大切な問題です。私たち一人ひとりが福祉に関心を持ち、できる範囲で支え合うことが大切です。

まずは、地域社会での活動に参加してみましょう。例えば、お年寄りや体の不自由な方の話し相手になる、お買い物を手伝う、家の掃除を手伝うといったボランティア活動は、直接福祉を支える力になります。また、福祉施設が開催する催しに参加してみるのも良いでしょう。そこで働く人たちや利用者の方々と触れ合うことで、福祉の現状をより深く理解することができます。地域の集まりに参加し、ご近所さんと仲良くなれば、困っている人を早く見つけ、助け合うことができます。

福祉の仕事について学ぶことも大切です。地域の講座やセミナーに参加して、介護や介助の仕事内容、福祉制度の仕組みなどを学ぶことで、福祉に対する理解を深めることができます。学んだことを家族や友人と話し合うことで、周りの人にも福祉への関心を持ってもらうきっかけを作ることができます。本や新聞、テレビなどで福祉に関するニュースや情報を積極的に集め、社会で何が起きているのかを知り、考える習慣を身につけましょう。

小さなことからでも、できることから始めてみましょう。例えば、電車やバスで席を譲る、困っている人を見かけたら声をかける、募金活動に協力するなど、日常生活の中でも福祉に貢献できることはたくさんあります。周りの人に福祉の大切さを伝えることも、大きな力になります。福祉を支える人材を育て、誰もが安心して暮らせる温かい社会を築くために、私たち一人ひとりの力は小さくても、力を合わせれば大きな力になります。できることから始めていきましょう。

| できること | 説明 |

|---|---|

| 地域社会での活動 | お年寄りや体の不自由な方の話し相手、買い物や家の掃除の手伝い、福祉施設の催しに参加 |

| 福祉の仕事について学ぶ | 地域の講座やセミナー、家族や友人との話し合い、福祉に関するニュースや情報の収集 |

| 日常生活での行動 | 電車やバスで席を譲る、困っている人に声をかける、募金活動に協力する、福祉の大切さを伝える |