認知症ケアにおけるバリデーションの理解

介護を学びたい

先生、「バリデーション」ってよく聞くんですけど、介護の現場でどんな時に使うんですか?

介護の研究家

そうだね。「バリデーション」は、特に認知症の方と接するときに役立つコミュニケーション方法なんだ。例えば、認知症の方が「家に帰りたい」と言われた時、現状を否定するのではなく、その方の気持ちに寄り添うことが大切なんだよ。

介護を学びたい

なるほど。でも、家に帰れないのに「帰りたい」という気持ちを認めてしまうと、混乱させてしまうんじゃないですか?

介護の研究家

確かにそう思うかもしれないね。でも、「帰りたい」という気持ちの裏には、何か不安や寂しさがあるかもしれない。まずはその気持ちを「そうか、帰りたいんだね」と受け止めて共感することで、安心感を与えられるんだよ。そして、なぜ帰りたいのかを優しく尋ねて、一緒に解決策を探していくことが大切なんだ。

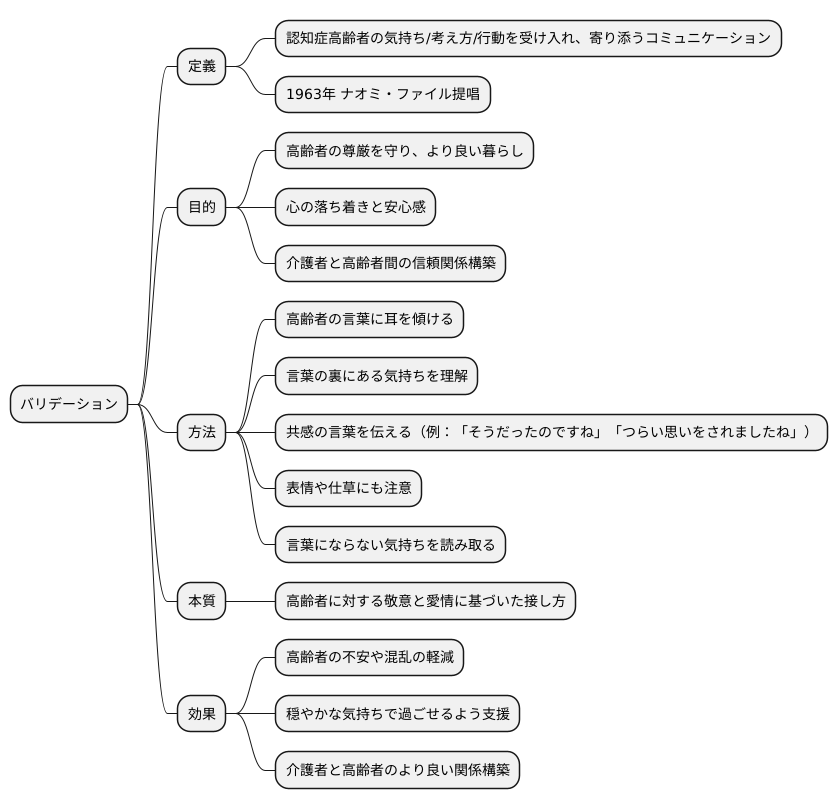

バリデーションとは。

『お年寄りの気持ちに寄り添う』ということについて説明します。これは、特に認知症のお年寄りの言葉や行動、ふるまいを尊重し、認める接し方のことです。1963年にアメリカのナオミ・ファイルという福祉の専門家が考え出しました。この方法は、お年寄りが自分の気持ちを表現する機会を作ることを目的としています。怒りなどのつらい気持ちを表現したときにも、じっくりとそのお話を聞き、気持ちに寄り添い、何を求めているのかを理解するように努めます。そうすることで、お年寄りのストレスや不安を軽くすることができます。この接し方は、お年寄りの自尊心を高め、心の負担を軽くすることが期待できる介護の方法です。

バリデーションとは

『バリデーション』とは、認知症を抱える方の気持ちや考え方、行動を頭ごなしに否定するのではなく、まずは受け入れて寄り添うコミュニケーションの方法です。この考え方は、1963年にアメリカのソーシャルワーカーであるナオミ・ファイルさんによって提唱されました。

認知症によって、混乱したり不安になったり、葛藤を抱えたりする高齢者にとって、周りの人の理解と共感は、心の落ち着きと安心感を得る上でとても大切です。バリデーションは、まさにこの共感に基づいた介護の方法であり、高齢者の尊厳を守りながら、より良い暮らしを続けていくことを目指します。

これまでの介護では、認知症高齢者の発言や行動を正したり、現実を無理に教えたりすることがありました。しかし、バリデーションでは、そのような対応はせず、高齢者の心の中にある気持ちに注目します。これは、認知症高齢者の見ている世界を理解し、大切にしようとする姿勢を示すものであり、高齢者との信頼関係を築くことに繋がります。

具体的には、高齢者の言葉にじっくり耳を傾け、その言葉の裏にある気持ちを理解しようと努めます。たとえ、現実とは異なることを話していたとしても、すぐに否定するのではなく、「そうだったのですね」「つらい思いをされましたね」などと、共感の言葉を伝えることが重要です。また、高齢者の表情や仕草にも注意を払い、言葉にならない気持ちを読み取ろうとすることも大切です。

バリデーションは、単なる技法ではなく、高齢者に対する敬意と愛情に基づいた接し方です。この方法を実践することで、高齢者の不安や混乱を軽減し、穏やかな気持ちで過ごせるよう支援することができます。そして、介護する側も、高齢者の心の奥底にある思いに触れることで、より深い理解と共感を得ることができ、介護者と高齢者双方にとって、より良い関係を築くことができるでしょう。

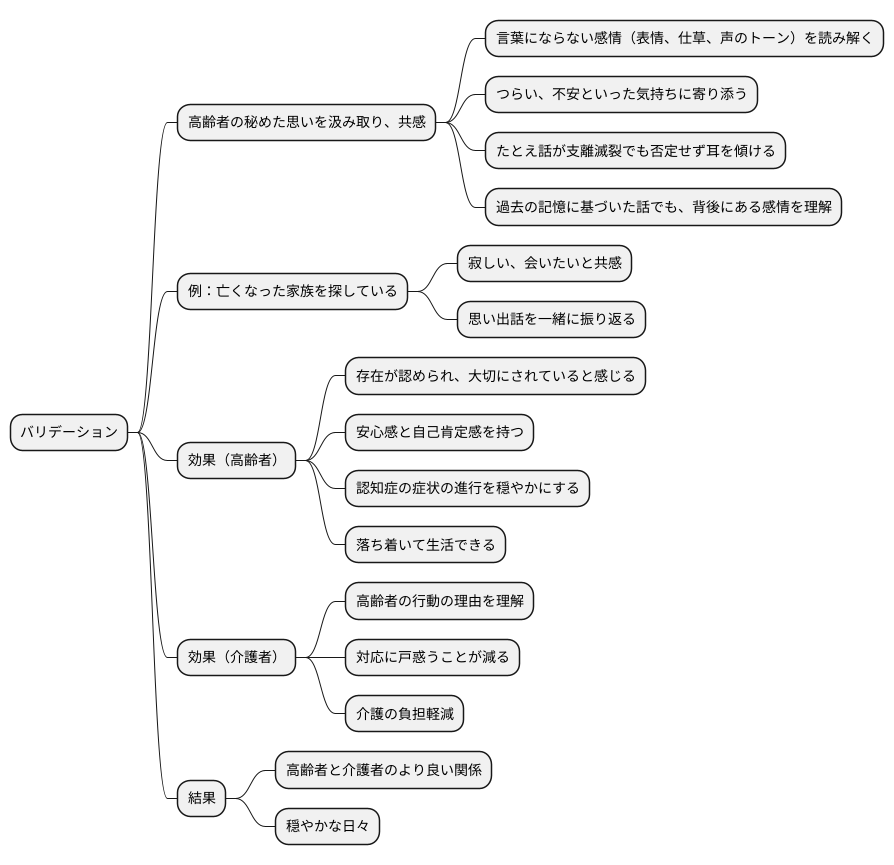

バリデーションの目的

誰もが自分の気持ちを分かってもらいたい、認めてもらいたいという思いを抱えています。特に、認知症を抱える高齢者にとっては、この思いはより一層強いものとなります。 物忘れが進み、うまく言葉で伝えられないもどかしさ、周りの人に理解してもらえない不安、それらが積み重なって、時に混乱や攻撃的な態度として表れることもあります。バリデーションは、こうした高齢者の心の中に秘めた思いを汲み取り、共感をもって応じることで、自尊心を支え、穏やかな気持ちを取り戻せるように手助けする方法です。

高齢者の言葉にならない感情、例えば表情や仕草、声のトーンなどを読み解き、「つらいのですね」「不安なのですね」と、その気持ちに寄り添う言葉をかけます。たとえ話が支離滅裂であったり、過去の記憶に基づいた現実離れした話であっても、否定せずに耳を傾け、その背後にある感情を理解しようと努めることが大切です。

例えば、亡くなった家族を探している高齢者には、「寂しいのですね」「会いたいのですね」と共感の言葉を伝え、思い出話を一緒に振り返ることで、心の中に満たされない思いを和らげることができます。 バリデーションによって、高齢者は自分の存在が認められ、大切にされていると感じ、安心感と自己肯定感を持つことができます。この安心感は、認知症の症状の進行を穏やかにしたり、落ち着いて生活できることに繋がります。また、介護する側も、高齢者の行動の理由を理解することで、対応に戸惑うことが減り、介護の負担を軽くすることに繋がります。つまり、バリデーションは、高齢者と介護者の双方にとって、より良い関係を築き、穏やかな日々を送るための大切な方法と言えるのです。

バリデーションの技法

お年寄りの気持ちに寄り添うための大切な方法として、聞き入れること、共に感じること、繰り返すこと、まとめることなど、様々な方法があります。

まず、聞き入れることは、お年寄りの言葉にじっと耳を傾けるだけでなく、表情やしぐさ、声の調子などにも気を配り、心から話を聞いていることを伝えることです。お年寄りは言葉で伝えにくいことも多く、表情やしぐさに多くの気持ちが表れることがあります。真剣に耳を傾けることで、言葉の裏にある気持ちを読み取ることができます。

次に、共に感じるとは、お年寄りの気持ちを理解し、同じ気持ちでいることを示すことです。「つらいですね」「悲しいですね」といった言葉をかけるだけでなく、表情や声の調子、身体の向きなども使って、共感の気持ちを伝えましょう。お年寄りは、自分の気持ちを理解してもらえていると感じると、安心感を得ることができます。

繰り返すことは、お年寄りの言葉を繰り返すことで、正しく理解していることを伝え、安心感を与える方法です。例えば、「今日は天気がいいですね」と言われたら、「そうですね、今日はとてもいい天気ですね」と繰り返します。簡単なことですが、この繰り返しによって、お年寄りは自分の言葉が受け止められていると感じ、安心して話しやすくなります。

最後に、まとめることは、お年寄りの話を整理し、簡潔にまとめて伝えることで、考えを整理する手助けをする方法です。お年寄りの話は、時にまとまりがなく、話がどこに向かっているのか分かりにくいことがあります。そんな時、話を整理してまとめて伝えることで、お年寄りは自分の考えを整理し、落ち着きを取り戻すことができます。

これらの方法をうまく組み合わせることで、お年寄りとの心のつながりを深め、信頼関係を築きながら、心のケアをすることができます。状況に応じて適切な方法を選び、お年寄りの心に寄り添いましょう。

| 方法 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 聞き入れる | 言葉だけでなく、表情、しぐさ、声の調子などにも気を配り、心から話を聞く。 | 言葉の裏にある気持ちを読み取る。 |

| 共に感じる | お年寄りの気持ちを理解し、同じ気持ちでいることを言葉、表情、声の調子、身体の向きなどで伝える。 | 安心感を与える。 |

| 繰り返す | お年寄りの言葉を繰り返すことで、正しく理解していることを伝える。 | 安心感を与え、話しやすくする。 |

| まとめる | お年寄りの話を整理し、簡潔にまとめて伝える。 | 考えを整理する手助けをする。落ち着きを取り戻す。 |

バリデーションの効果

心を満たす介護の方法として、バリデーションという考え方があります。これは、認知症を抱える方の気持ちを理解し、受け止めることに重点を置いた接し方です。

バリデーションは、認知症高齢者の心身の安定や生活の質の向上に大きな効果をもたらします。認知症の方は、記憶や判断力が低下することで不安やストレスを感じやすくなっています。バリデーションは、その方の気持ちを否定せずに受け止め、共感することで、不安やストレスを和らげ、穏やかな気持ちへと導きます。

自分の気持ちを理解してもらえたという経験は、自尊心を高め、自信を取り戻すことにも繋がります。これまで出来なかったことができなくなるなど、喪失感を抱えやすい認知症高齢者にとって、自尊心の向上は、生きる喜びや意欲を高める上で非常に重要です。

バリデーションは、介護する側にも良い影響を与えます。認知症高齢者の行動の背景にある気持ちを理解することで、介護者は、なぜそのような行動をとるのかが見えてきます。すると、戸惑いやストレスを感じることなく、落ち着いて対応できるようになります。

介護者と高齢者の関係が良好になることで、より良い意思疎通も生まれます。お互いを理解し尊重し合う関係性は、介護の質の向上に繋がります。また、介護者の精神的な負担を軽減することで、離職率の低下にも貢献すると考えられています。つまり、バリデーションは、認知症高齢者だけでなく、介護者にとっても良い効果をもたらす、双方向の関わりと言えるでしょう。

| 対象 | バリデーションの効果 |

|---|---|

| 認知症高齢者 |

|

| 介護者 |

|

バリデーションの実践

相手を認める接し方、すなわちバリデーションを実際に行うには、まず高齢者の気持ちに寄り添うことが大切です。高齢者の育った時代背景やこれまでの人生経験、現在の生活環境、身体の状態などを理解することで、なぜそのような言動をとるのか、その背景にある真意を汲み取ることができます。

高齢者と接するときには、否定したり批判したりするような態度は避け、常に共感する姿勢を保ちましょう。たとえ事実とは異なることを言っていたとしても、すぐに否定するのではなく、まずはその方の気持ちを理解しようと努めることが重要です。なぜそのような認識に至ったのか、その背景にある気持ちや事情を丁寧に探りましょう。例えば、認知症の高齢者が「家に帰りたい」と言う場合、それは文字通りの意味ではなく、「今の状況が不安」「寂しい」「誰かにそばにいてほしい」といった気持ちの表れかもしれません。

高齢者の言葉に真剣に耳を傾け、共感の言葉を返すことで、信頼関係を築き、心の支えとなることができます。「つらいですね」「不安ですね」「寂しいですね」といった共感の言葉は、高齢者の心を落ち着かせ、安心感を与える効果があります。また、相槌を打ったり、頷いたりするだけでも、高齢者は「話を聞いてもらえている」と感じ、安心することができます。

バリデーションは短期間で効果が出るものではありません。焦らず、じっくりと時間をかけて高齢者と向き合い、信頼関係を築くことが重要です。高齢者と心を通わせるには、時間と根気が必要です。すぐに結果を求めるのではなく、長い目で見て、少しずつ関係を深めていくことが、バリデーションを成功させる鍵となります。

| バリデーションのポイント | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 高齢者の気持ちに寄り添う | 時代背景、人生経験、生活環境、身体の状態などを理解する なぜそのような言動をとるのか、真意を汲み取る |

高齢者の言動の背景を理解できる |

| 共感する姿勢を保つ | 否定・批判する態度は避ける 事実と異なっても、まずは気持ちを理解しようと努める なぜそのような認識に至ったのか、背景にある気持ちや事情を探る 例:認知症の高齢者が「家に帰りたい」と言う場合 → 「不安」「寂しい」「誰かにそばにいてほしい」といった気持ちの表れ |

高齢者の心を落ち着かせ、安心感を与える |

| 真剣に耳を傾け、共感の言葉を返す | 「つらいですね」「不安ですね」「寂しいですね」といった共感の言葉 相槌を打つ、頷く |

信頼関係を築き、心の支えとなる 高齢者に「話を聞いてもらえている」と感じさせる |

| 時間をかけて信頼関係を築く | 焦らず、じっくりと高齢者と向き合う すぐに結果を求めない |

バリデーションを成功させる |

バリデーションの限界

認知症高齢者の方への対応として注目されているバリデーションですが、万能な方法ではありません。認知症には様々な種類があり、症状の進行度合いも人それぞれです。さらに、生まれ持った性格や、生活している環境も大きく影響します。そのため、すべての高齢者の方に同じように効果があるとは限らないのです。

例えば、強い興奮状態にある高齢者の方を想像してみてください。このような状況では、バリデーションよりもまず安全を確保し、落ち着かせることが最優先です。興奮状態が落ち着いてからでなければ、じっくりと話を聞き、気持ちに寄り添うバリデーションは難しいでしょう。また、認知症だけでなく、他の精神的な病気を抱えている場合もあります。そのような時は、専門の医療機関に相談し、適切な治療を受けることが必要です。

バリデーションは、認知症の方への様々な介護方法の中の一つです。他の方法と組み合わせることで、より効果を発揮します。例えば、日常生活の援助や、レクリエーション活動などと並行して行うことで、高齢者の方の生活の質を高めることができるでしょう。

大切なのは、一人ひとりの状態に合わせて、柔軟に対応することです。画一的な対応ではなく、それぞれの個性や状況を理解した上で、適切な方法を選ぶ必要があります。バリデーションは素晴らしい方法ですが、過度な期待は禁物です。現実的に可能な範囲で、他の介護方法と組み合わせて活用していくことが、高齢者の方のより良い生活につながるでしょう。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| バリデーションの有効性 | 認知症の種類、症状の進行度合い、性格、環境などによって効果は異なる。万能ではない。 |

| 興奮状態への対応 | バリデーションよりも安全確保と落ち着かせることを優先。 |

| 他の精神疾患への対応 | 専門の医療機関への相談と適切な治療が必要。 |

| バリデーションの位置づけ | 様々な介護方法の一つ。他の方法と組み合わせて効果を発揮。 |

| 重要な点 | 画一的な対応ではなく、個々の状態に合わせて柔軟に対応。現実的に可能な範囲で、他の介護方法と組み合わせて活用。 |