看護職員の役割:介護と医療の連携

介護を学びたい

先生、看護職員って介護と介助、どっちもやっているんですか?ちょっと混乱するんですが…

介護の研究家

そうだね、混乱するのも無理はないよ。看護職員は本来、健康管理や医療行為を行う専門職だけど、介護施設で働く場合は、入浴や排泄、食事の介助といった介護業務も行うことがあるんだ。

介護を学びたい

じゃあ、介護施設の看護職員は介護と介助、両方やってるってことですね。

介護の研究家

そういうこと。介護施設では、医療的なケアが必要な人もいるから、看護師の資格や知識が必要とされる場面も多いんだよ。だから、看護職員が介護業務の一部を担うことで、利用者さんの健康状態をしっかり把握しながら、適切なケアを提供できるんだね。

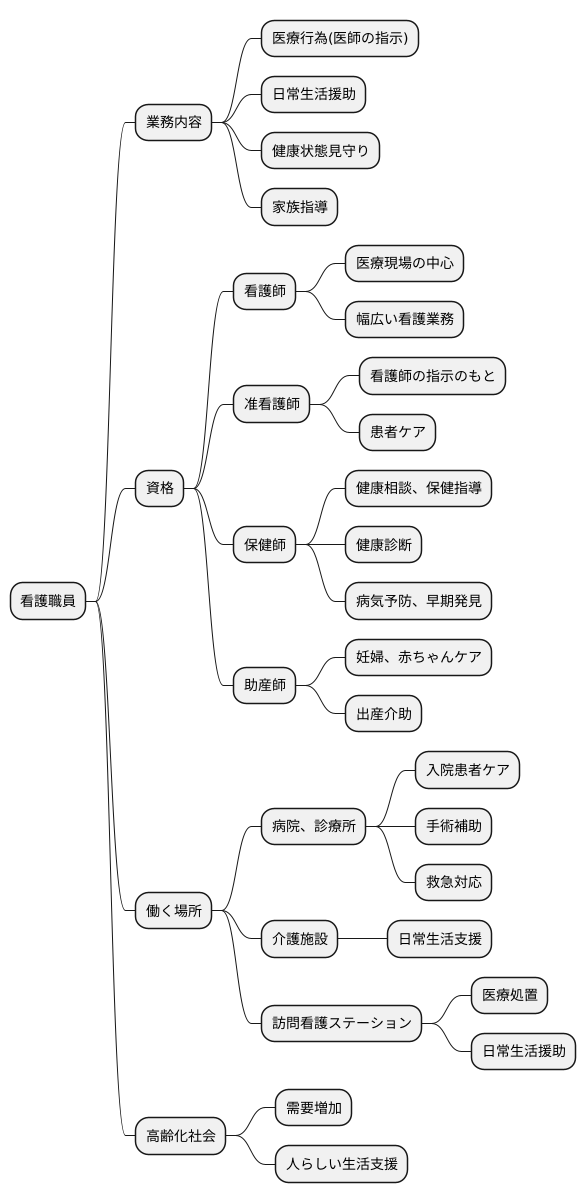

看護職員とは。

「お世話をします」という意味の言葉である「介護」と「介助」について説明します。特に、病気の治療や健康管理の専門家である「看護職員」について説明します。看護職員は、病院などで働くだけでなく、介護施設で働くこともあります。介護施設で働く看護職員は、病気の治療や健康管理だけでなく、お風呂に入ること、トイレに行くこと、食事をすることなどのお手伝いも行うことがあります。

看護職員の定義

看護職員とは、病気やけがを負った人、障がいのある人、高齢の人など、医療や健康管理を必要とする人々に対して、専門的な知識と技術をもとにした世話をする職業です。医師の指示のもとで医療行為を行うだけでなく、患者さんの日常生活の援助や健康状態の見守り、家族への指導も行います。

看護職員には、様々な資格を持つ人々がいます。国家資格である看護師は、医療現場の中心となって幅広い看護業務を行います。看護師の指示のもとで働く准看護師も、患者さんのケアに携わる大切な存在です。地域住民の健康を守る保健師は、健康相談や保健指導、健康診断などを通して、病気の予防や早期発見に努めます。妊娠や出産をサポートする助産師は、妊婦さんや赤ちゃんへのケア、出産の介助などを行います。このように、看護職員はそれぞれの専門性を活かしながら、人々の健康を守っています。

看護職員が働く場所は、病院や診療所、介護施設、訪問看護ステーションなど様々です。病院や診療所では、入院患者さんのケアや手術の補助、救急対応などを行います。介護施設では、高齢者など日常生活に支援が必要な人々のケアを行います。訪問看護ステーションでは、自宅で療養する人々を訪問し、医療処置や日常生活の援助を行います。このように、看護職員は様々な場所で活躍し、人々の健康を支える重要な役割を担っています。

高齢化が進む現代社会において、看護職員の需要はますます高まっています。看護職員は、人々の健康を守るだけでなく、その人らしい生活を支える存在です。社会的に必要不可欠な存在として、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。

介護施設における役割

介護施設では、利用者の方々が安心して毎日を過ごせるよう、様々な役割を担う人たちが働いています。その中でも、看護職員は医療と介護の連携において大変重要な役割を担っています。

高齢化が進み、多くの高齢者の方々が様々な病気と共に生活するようになっています。そのため、介護施設では医療的な処置や管理が必要な方も少なくありません。看護職員は医師の指示に従い、薬の管理、血糖値の確認、傷の手当といった医療行為を行います。また、日々の健康状態を観察し、異変があればすぐに対応します。必要に応じて、病院などの医療機関と連絡を取り合い、スムーズな連携を図るのも看護職員の大切な仕事です。

看護職員の役割は医療行為だけにとどまりません。介護職員と協力して、入浴や食事、トイレの介助なども行います。高齢者の方々にとって、これらの日常生活動作は心身の状態に大きく影響します。看護職員は医療的な知識と技術を活かしながら、利用者の方々が安全かつ快適に日常生活を送れるよう支援します。たとえば、入浴中に体調の変化がないか注意深く見守ったり、食事の際にむせたりしないよう適切な姿勢を保つサポートをしたり、トイレの介助を通して排泄の状態を確認したりするなど、きめ細やかな配慮が求められます。

このように、看護職員は医療と介護の両面から利用者の方々の生活の質を高めるために、日々努力しています。高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々な職種と連携を取りながら、地域包括ケアシステムの一翼を担っていると言えるでしょう。

| 役割 | 業務内容 | 連携 |

|---|---|---|

| 看護職員 |

|

|

|

医療行為と介護業務の連携

医療行為と介護業務は、それぞれ独立したものではなく、密接に関係し合っています。特に高齢者施設などでは、医療行為と介護業務の連携が、利用者のより良い生活の実現に不可欠です。医療行為は医師や看護師といった医療専門職が行う、病気の診断や治療、予防などを目的とした行為です。例えば、健康診断、薬の処方、注射、点滴、手術などが挙げられます。一方、介護業務は、日常生活に支障のある高齢者や障がい者に対して、食事、入浴、排泄などの日常生活動作の介助や、生活の質の向上を目的とした支援を行うことです。具体的には、着替えの手伝い、身の回りの整理整頓、話し相手になること、趣味活動の支援など、多岐にわたります。

高齢者施設では、医療行為と介護業務が連携することで、利用者一人ひとりの状態に合わせた、きめ細やかな対応が可能になります。例えば、糖尿病の利用者に対しては、看護師による血糖値測定やインスリン注射といった医療行為に加えて、介護職員による食事療法の支援や低血糖時の適切な対応などが行われます。食事の内容や量、食べる時間などを管理することで、血糖値の急激な上昇や下降を防ぎ、病状を安定させることができます。また、褥瘡(床ずれ)のある利用者に対しては、医師や看護師による創傷処置に加えて、介護職員による体位変換やスキンケア、栄養管理などが重要になります。定期的に体位を変えることで、特定の部位への圧迫を軽減し、褥瘡の悪化を防ぎます。さらに、栄養状態を改善することで、皮膚の再生を促進し、治癒を早める効果も期待できます。このように、医療行為と介護業務が連携することで、利用者の健康状態を総合的に把握し、身体的なケアだけでなく、精神的なケアも含めた、全人的な支援を提供することが可能になります。結果として、利用者の生活の質の向上、自立支援、そしてより良い生活の実現へと繋がります。

| 項目 | 内容 | 具体例 | 連携による効果 |

|---|---|---|---|

| 医療行為 | 医療専門職が病気の診断・治療・予防を目的とする行為 | 健康診断、薬の処方、注射、点滴、手術など | 利用者の状態に合わせたきめ細やかな対応が可能 身体的・精神的ケアを含む全人的な支援 生活の質の向上、自立支援、より良い生活の実現 |

| 介護業務 | 日常生活動作の介助、生活の質向上のための支援 | 食事、入浴、排泄介助、着替えの手伝い、身の回りの整理整頓、話し相手、趣味活動支援など | |

| 連携の具体例 | |||

| 糖尿病患者 | 血糖値測定、インスリン注射、食事療法支援、低血糖時の対応 | 血糖値の急激な変動を防ぎ、病状を安定させる | |

| 褥瘡(床ずれ)のある患者 | 創傷処置、体位変換、スキンケア、栄養管理 | 特定部位への圧迫軽減、褥瘡悪化防止、皮膚再生促進、治癒促進 | |

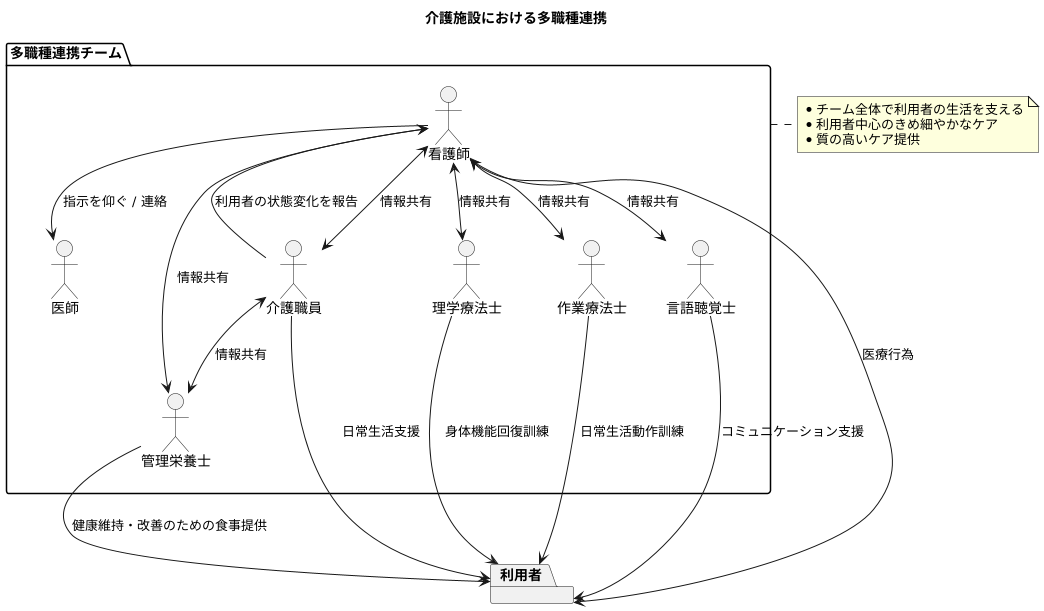

多職種連携の重要性

高齢化が進む中で、介護施設における多職種連携の重要性はますます高まっています。それぞれの専門家が持つ知識や技術を共有し、連携して働くことで、利用者一人ひとりに最適な、質の高いケアを提供することが可能になります。

介護施設では、看護師を中心に、医師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士など、様々な職種の専門家が関わっています。例えば、利用者の日常の様子をよく知る介護職員は、小さな変化にも気づきやすく、その情報を看護師に伝えます。看護師は、必要に応じて医師に連絡し、指示を仰ぎます。医師の指示に基づき、看護師は医療行為を行い、介護職員は日常生活の支援を行います。このように、密な情報共有と連携によって、迅速かつ適切な対応が可能になります。

また、リハビリテーションにおいても、多職種連携は欠かせません。理学療法士は身体機能の回復を、作業療法士は日常生活動作の改善を、言語聴覚士はことばによるコミュニケーションの支援をそれぞれ専門的に行います。これらの専門家が連携し、利用者の状態や目標に合わせてリハビリテーション計画を作成し、実施することで、より効果的な機能回復を促すことができます。

さらに、管理栄養士は利用者の栄養状態を管理し、健康維持や改善に繋がる食事を提供します。看護師や介護職員と連携し、利用者の食欲や食事の様子、アレルギーの有無などを共有することで、個別のニーズに合わせた食事提供が可能になります。

このように、多職種がそれぞれの専門性を活かし、情報を共有し、協力し合うことで、利用者中心の、きめ細やかなケアを実現できます。多職種連携は、単にそれぞれの職務を分担するだけでなく、チーム全体で利用者の生活を支えるという意識を持つことで、より質の高いケアを提供することに繋がります。

今後の課題と展望

高齢化がますます進むにつれて、介護を必要とする人が増え、介護施設で働く看護職員の担う役割はこれまで以上に重要になってきています。今後、医療の世話が必要な状態の入居者が増えることが予想される中で、看護職員の確保と育成はすぐに取り組むべき課題です。

まず、人材の確保という点では、より働きやすい労働環境の整備が必要です。待遇改善や労働時間の短縮、育児や介護との両立支援などを通して、離職を防ぎ、新たな人材を呼び込む必要があります。同時に、資格取得のための支援制度を整え、潜在看護職員の育成にも力を入れる必要があります。

次に、人材育成の面では、医療の進歩や様々な介護の要望に対応できるよう、看護職員が常に新しい知識や技術を学ぶ機会を提供する必要があります。定期的な研修や勉強会、学会参加への支援などを通して、質の高いケアを提供できる体制を整えることが大切です。特に、医療処置や急変時の対応、認知症ケア、終末期ケアといった専門性の高い分野の研修を充実させることで、入居者の状態に合わせた適切なケアを提供できるよう努める必要があります。

さらに、介護施設が病院や診療所と緊密に連携を取り、地域全体で高齢者を支える体制を作ることも重要です。入居者の容体が変化した場合でも、スムーズに病院へ移ったり、退院後も安心して施設に戻って生活できるよう、医療機関との連携を強化する必要があります。また、地域包括支援センターや在宅医療サービスなどとも連携し、地域全体で高齢者の生活を支える仕組みづくりを進める必要があります。

このように、看護職員は、高齢者が安心して暮らせる地域社会を作る上で、今後も中心的な役割を担うことが求められています。高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるため、看護職員の専門性向上と多職種連携の強化に、積極的に取り組んでいく必要があるでしょう。

| 課題 | 対策 | 目的 |

|---|---|---|

| 人材確保 | 働きやすい労働環境整備(待遇改善、労働時間短縮、育児・介護との両立支援)、資格取得支援 | 離職防止、新規人材確保、潜在看護職員の育成 |

| 人材育成 | 研修・勉強会、学会参加支援、医療処置・急変時対応・認知症ケア・終末期ケア等の専門研修 | 質の高いケア提供体制、入居者の状態に合わせた適切なケア |

| 地域連携 | 病院・診療所との連携強化、地域包括支援センター・在宅医療サービスとの連携 | スムーズな入院・退院、地域全体での高齢者サポート |