介護におけるアセスメントの重要性

介護を学びたい

先生、「アセスメント」って、介護の現場でよく聞く言葉ですが、実際には何を指すのでしょうか?よくわからないので教えてください。

介護の研究家

そうですね。「アセスメント」とは簡単に言うと、利用者さんがどんな困り事があって、どんな助けが必要なのかを詳しく調べて、その人に合った支援を考えることだよ。たとえば、ご飯が食べにくいと言っている利用者さんがいたら、なぜ食べにくいのか、手が動かしにくいのか、それとも噛むのが難しいのかなどを調べることがアセスメントの一つだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、困っていることをそのまま解決するのではなく、その原因を探ることから始めるのですね。 例えば、手が動かしにくいなら、スプーンを工夫する、噛むのが難しいなら、食べやすいように調理する、といった対応の違いにつながるわけですね?

介護の研究家

その通りです。まさに「アセスメント」に基づいて、その人に合った適切な支援方法を決めることが重要なんだ。利用者さんが本当に求めていることを理解するために、丁寧に話を聞いたり、観察したりする必要があるんだよ。

アセスメントとは。

「介護」と「介助」で使われる言葉である「アセスメント」について説明します。「アセスメント」とは、「査定」「事前評価」「初期評価」などとも呼ばれ、もともとは環境の分野で使われていましたが、介護の分野では、困っている人やその状況の根本原因などを理解するために、実際に支援を始める前に行う一連の活動のことを指します。「アセスメント」を行うには、まず、その人が何を求めているのか、そしてその求めが、その人の生活のどのような状況から生まれているのかを確認することが大切です。次に、その求めに対して、どのような支援をすれば良いのかを決定する必要があります。このように、「その人が何を求めているのかを分析すること」から「具体的な介護や支援の内容を決めること」までの一連の手続き全体を「アセスメント」と呼びます。

アセスメントとは

お世話を必要とする方の状態をきちんと理解するためには、まずアセスメントと呼ばれる大切な手順を踏まなければなりません。これは、その方がどんな困りごとを抱えているのか、そしてなぜそのような困りごとが起きているのかを、様々な角度から詳しく調べ、適切なお世話の計画を作るための土台となるものです。アセスメントは、ただ単に情報を集めるだけではなく、その方の暮らしをよくするための最初の大切な一歩と言えるでしょう。

アセスメントは、お世話を必要とする方の気持ちや望みを尊重しながら、丁寧に進めていくことが重要です。例えば、その方の生活の様子をじっくり観察したり、ご本人やご家族から直接お話を伺ったりします。そうすることで、その方に本当に合った個別のお世話をすることができるようになります。例えば、足腰が弱くて歩くのが大変な方には、杖や歩行器を使えるように手配したり、自宅に手すりを取り付けるなどの工夫が必要になるかもしれません。また、認知症の方には、その方の個性やこれまでの生活習慣を尊重しながら、穏やかに過ごせるように支援することが大切です。

集めた情報は、分析して整理することで、その方に最適なお世話を提供するための手がかりとなります。例えば、食事の際にむせることが多い方には、食べやすいように食事の形態を工夫したり、食事介助が必要かどうかを検討します。入浴が困難な方には、訪問入浴サービスの利用を検討したり、自宅のお風呂場を改修するなどの対応が必要になるでしょう。このように、アセスメントで得られた情報を基に、その方に合ったきめ細やかなお世話の計画を立てることができます。アセスメントは、お世話を必要とする方のより良い暮らしを実現するために、なくてはならない大切な手順なのです。

アセスメントの目的

利用者の方々がより良く、自分らしく生活を送るために、「アセスメント」と呼ばれる評価はとても大切なものです。このアセスメントの目的は、利用者の方々が何を求め、どのような困り事を持っているのかをしっかりと理解し、その方に合った一番良いケアプランを作ることにあります。

ケアプランを作るためには、体の状態や住んでいる場所の様子だけでなく、その方の大切にしている考え方やこれまでの暮らし、周りの人たちとの関わりなど、様々なことを知ることが必要です。たとえば、足腰が弱っているという体の状態だけでなく、若い頃に登山が好きだったという生活歴や、家族と仲良く暮らしたいという思いを知ることで、その方に合った運動プログラムや、家族との交流を深める機会を提供できるかもしれません。

アセスメントによって集められた情報は、ケアプランを作るための土台となるだけでなく、より質の高いケアを提供するため、医師や看護師、介護福祉士など、様々な専門職がスムーズに連携するためにも役立ちます。情報を共有することで、それぞれの専門家が持つ知識や技術を活かし、利用者の方々に最適な支援を提供できるのです。

アセスメントは、利用者の方々の生活の向上、そして、できる限り自分の力で生活できるよう支援することに繋がります。また、介護をされているご家族の負担を軽くすることにも役立ちます。

利用者の方々が何を望んでいるのか、どのような生活を送りたいのかを尊重し、その人らしい生活を実現するために、アセスメントは欠かすことのできない大切な手順です。アセスメントを通して、利用者の方々とじっくり向き合い、信頼関係を築くことが、質の高いケアを提供するための第一歩と言えるでしょう。

| アセスメントの目的 | アセスメントの内容 | アセスメントの活用 | アセスメントの効果 |

|---|---|---|---|

| 利用者のニーズや困り事を理解し、最適なケアプランを作成するため | 身体状態、住環境、価値観、生活歴、人間関係など様々な情報を収集 | ケアプラン作成の土台、多職種連携の促進 | 生活の質の向上、自立支援、家族の負担軽減、利用者の人らしい生活の実現 |

アセスメントの手順

利用者の方々にとって最良の支援を行うためには、まずアセスメントが欠かせません。アセスメントとは、利用者の方の状況を丁寧に把握し、必要な支援を検討するための大切な手順です。その手順は、利用者の方との信頼関係を築くことから始まります。初めて会う方にとって、自分の生活や悩みを打ち明けることは容易ではありません。まずはじっくり時間をかけて、お話をしやすい雰囲気を作り、信頼関係を深めることが大切です。

次に、利用者の方自身から、生活状況や困っていること、どのような暮らしを望んでいるのかなど、詳しくお話を伺います。この聞き取りの際には、一方的に質問するのではなく、相づちを打ちながら、お気持ちに寄り添うことが重要です。同時に、表情や動作、生活環境などを注意深く観察することも大切です。言葉で伝えにくいことも、観察を通して気づくことがあります。

利用者の方だけでなく、ご家族や他の専門職の方々からも情報を集めることも重要です。ご家族は、これまでの生活や性格、大切にしていることなどをよく知っています。また、医師や看護師、理学療法士など、他の専門職の方々は、それぞれの専門的な視点から貴重な情報を提供してくれます。これらの情報を総合的に判断することで、より正確で多角的なアセスメントが可能になります。

集めた情報は整理・分析し、利用者の方が本当に必要としている支援は何かを明確にします。そして、そのニーズに基づいて、具体的な支援内容を記したケアプランを作成します。ケアプランは、利用者の方にとっての道しるべとなるものです。

利用者の方の状況は変化していくものです。そのため、ケアプランは作成後も定期的に見直し、必要に応じて内容を修正することが大切です。継続的にアセスメントを行い、変化に対応することで、常に最適な支援を提供できるよう努めなければなりません。関係者間で情報を共有し、協力して取り組むことで、より質の高いアセスメントとケアプラン作成につながります。

アセスメントの活用

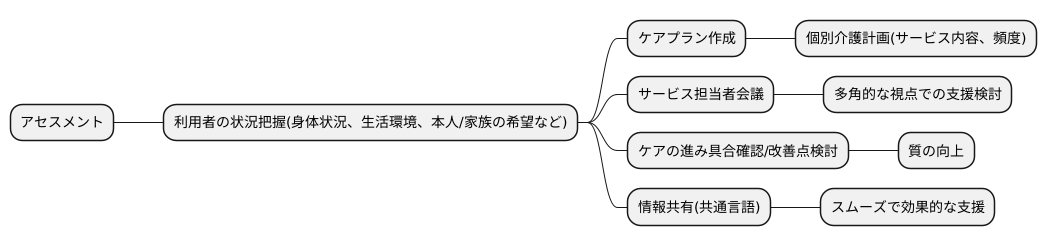

利用者の方一人ひとりに合わせた質の高い介護サービスを提供するためには、利用者の方の状況を正しく把握することが何よりも大切です。そのために欠かせないのがアセスメントです。アセスメントとは、利用者の方の身体状況や生活環境、ご本人やご家族の希望などを丁寧に聞き取り、記録する作業です。このアセスメントによって得られた情報は、様々な場面で活用されます。

まず、ケアプラン作成において中心的な役割を担います。ケアプランとは、利用者の方のニーズに合わせた個別的な介護計画のことです。アセスメントの情報に基づいて、どのようなサービスが必要か、どの程度の頻度で提供するのかなどを具体的に決めていきます。例えば、食事や入浴、排せつなどの日常生活動作の自立度や、認知機能の状態、住環境などを総合的に判断し、最適なケアプランを立てます。

また、サービス担当者会議でも重要な資料となります。サービス担当者会議とは、ケアマネージャー、介護職員、看護師、理学療法士、作業療法士など、様々な職種が一同に会し、利用者の方の状況やケアの方針について話し合う場です。会議では、アセスメントによって得られた情報を共有し、それぞれの専門知識に基づいて意見交換を行います。これにより、多角的な視点から利用者の方にとって最善の支援を検討することが可能になります。

さらに、ケアの進み具合を確かめたり、改善点を考える際にも役立ちます。定期的にアセスメントを実施することで、利用者の方の状態変化を把握し、ケアプランの内容を見直す必要があるかどうかを判断できます。例えば、リハビリテーションの効果が出ているか、あるいは新たな課題が生じていないかなどを確認し、必要に応じてケアの内容を調整します。このように、アセスメントは継続的な質の向上に欠かせないものです。

アセスメント情報は、関係者間で利用者の方の状況を共有するための共通言語としての役割も果たします。介護に関わる様々な職種が、同じ情報を基に連携することで、よりスムーズで効果的な支援を提供できるようになります。それぞれの専門性を活かし、利用者の方を中心としたチームケアを実現するために、アセスメントは必要不可欠なのです。

アセスメントの課題

利用者の状態を正しく把握するための 評価、つまりアセスメントを行う際には、いくつかの難しい点があります。

まず、利用者の方によっては、必要な情報を得ることが難しい場合があります。例えば、認知症の方や、言葉による意思疎通が困難な方の場合、ご本人から直接話を聞くことが難しいことがあります。このような場合には、ご家族や、これまで関わってきた他の介護職員など、周囲の協力を得ながら、情報を集めることが欠かせません。

また、アセスメントには、ある程度の時間が必要です。利用者の方とじっくり向き合い、丁寧に話を聞き、必要な情報を得るためには、どうしても時間がかかります。しかし、介護現場では常に時間に追われており、限られた時間の中で質の高いアセスメントを行うことは容易ではありません。そのため、より効率的にアセスメントを行うための工夫や、時間の有効活用が求められます。例えば、あらかじめ質問事項を整理しておく、記録方法を工夫するなど、様々な工夫が考えられます。

さらに、アセスメントの結果を正しく理解し、それを介護計画に反映させるためには、担当職員の専門的な知識や経験が重要になります。アセスメントの結果から、利用者の方がどのような支援を必要としているのかを見極め、適切なケアプランを作成するためには、豊富な知識と経験に基づいた判断が必要です。そのため、職員の研修や、事例検討会などを開催して情報共有を行う、医師や看護師など他の専門職と連携を強化するなど、継続的な努力が求められます。

質の高いアセスメントは、利用者の方にとってより良い介護サービスを提供するために不可欠です。アセスメントの質を高めることは、介護の質の向上に直接つながる重要な課題と言えるでしょう。

| アセスメントの難しさ | 具体的な内容 | 対応策 |

|---|---|---|

| 情報収集の難しさ | 認知症の方や意思疎通が困難な方から情報を得ることが難しい | 家族や他の介護職員など周囲の協力を得る |

| 時間的制約 | 質の高いアセスメントには時間が必要だが、介護現場は常に時間に追われている | 効率的なアセスメントのための工夫(質問事項の整理、記録方法の工夫など)や時間の有効活用 |

| 専門知識と経験の必要性 | アセスメント結果を正しく理解し、介護計画に反映させるには専門知識と経験が必要 | 職員の研修、事例検討会による情報共有、医師や看護師など他職種との連携強化 |

まとめ

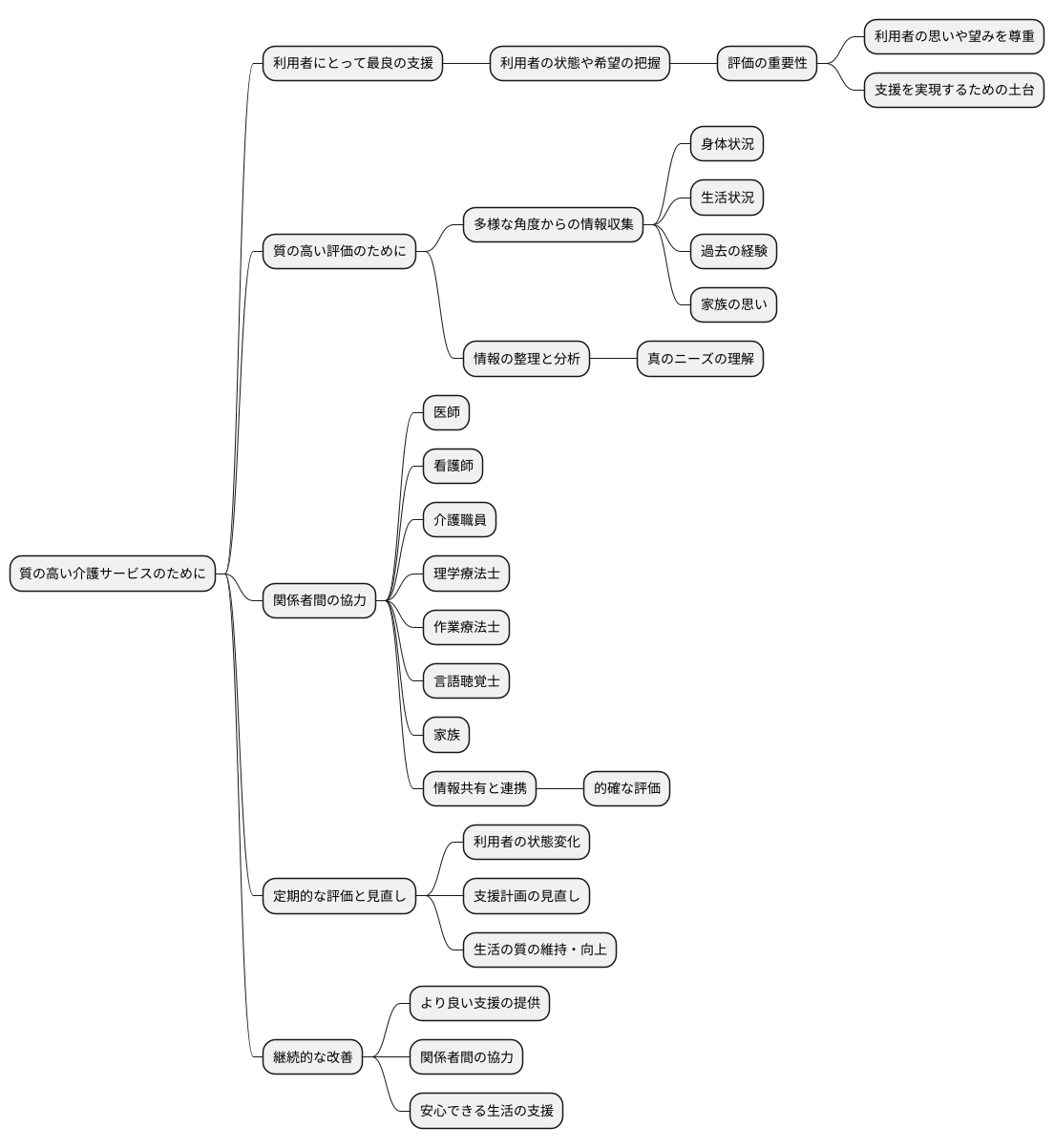

利用者の方にとって最良の支援を行うためには、利用者の方一人ひとりの状態や希望を丁寧に把握することが欠かせません。この把握のための大切な作業が「評価」です。評価は、利用者の方の思いや望みを尊重しながら、その方に合った支援を実現するための土台となります。

質の高い評価を行うためには、様々な角度からの情報収集が重要です。例えば、利用者の方の身体状況、生活の状況、これまでの経験、そしてご家族の思いなど、多くの情報を集める必要があります。そして、集めた情報を整理し、分析することで、利用者の方の真のニーズを理解することができます。

質の高い評価を実現するためには、関係者間の協力が不可欠です。医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、そしてご家族など、関わる全ての人が情報を共有し、連携することで、より的確な評価が可能になります。

評価は一度行えば終わりではありません。利用者の方の状態は常に変化します。そのため、定期的に評価を行い、変化に合わせて支援計画を見直すことが大切です。変化に柔軟に対応することで、利用者の方の生活の質を維持・向上させることができます。

より良い支援を提供するためには、評価の大切さを改めて認識し、継続的に改善していく必要があります。関係者一同が協力し、質の高い評価を行うことで、利用者の方がその人らしく、安心して生活できるよう支援していくことが重要です。