傾聴のコツ:相手を理解するための大切な技術

介護を学びたい

先生、「傾聴」って介護と介助でどう違うんですか?どちらも話を聞くことですよね?

介護の研究家

いい質問だね。確かにどちらも話を聞くけれど、介護における傾聴は、お年寄りや病気の方の気持ちを理解し、安心感を与えることを重視するんだよ。例えば、不安な気持ちを話している時に、ただ話を聞くだけでなく、頷いたり、相づちを打ったりすることで、共感していることを伝えるんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、介助の時の傾聴はどう違うんですか?

介護の研究家

介助では、相手に必要な手助けを理解するために傾聴するんだ。例えば、服を着替えたいけれど、腕が上がらない人がいたとする。その時に、何が困っているのか、どんな手助けが必要なのかを注意深く聞き取ることが大切なんだよ。

傾聴とは。

「介護」と「介助」について、『傾聴』という言葉を説明します。『傾聴』とは、相談に乗ったり、指導したりする際に使われる、人と人とがやり取りする時の方法の一つです。この『傾聴』では、「相手をそのまま受け入れること」と「相手の言葉に理解を示すこと」の二つが、とても大切な点となります。話を聞く時は、ただ聞いているだけではなく、相手の話し方や表情、身振りや動きにも気を配り、相手が本当に伝えたいことは何かを深く理解しようとすることが大切です。

傾聴とは

傾聴とは、ただ相手の言葉を聞くこととは違います。それは、耳から入る音だけでなく、話し手の表情やしぐさ、声のトーン、言葉の選び方など、あらゆる情報を総合的に受け止め、その人が本当に伝えたいこと、心の奥底にある気持ちを感じ取ろうとする積極的な行為です。

たとえば、医療や福祉の現場を考えてみましょう。具合が悪い人が「大丈夫」と言ったとしても、表情が苦しそうだったり、声が小さかったりすれば、本当はつらい思いをしているのかもしれません。このような場合、表面的な言葉だけを受け取るのではなく、言葉以外のサインにも注意を払い、その人の心の声に耳を傾けることが大切です。そうすることで、その人が本当に必要としている支援を見つけ、より適切な対応をすることができます。

教育の場でも傾聴は重要です。子どもたちが何かを伝えようとしている時、じっくりと話を聞き、共感することで、子どもたちは安心して自分の気持ちを表現できるようになります。先生と生徒の信頼関係が深まり、より良い学習環境が生まれるでしょう。

日常生活でも、家族や友人とのコミュニケーションにおいて傾聴は欠かせません。相手の言葉にしっかりと耳を傾け、気持ちを理解しようと努めることで、誤解やすれ違いを防ぎ、良好な人間関係を築くことができます。忙しくて時間がない時でも、ほんの数分でも良いので、相手の目を見て、真剣に話を聞くことで、相手との心の距離は縮まり、強い絆が生まれます。

現代社会は情報があふれ、人々は時間に追われて生活しています。だからこそ、立ち止まり、相手の心に寄り添う傾聴の大切さは、これまで以上に増していると言えるでしょう。傾聴は、良好な人間関係を築くだけでなく、問題解決や心のケアにもつながる、大切な行為なのです。

| 場面 | 傾聴の意義 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 医療・福祉 | 表面的な言葉だけでなく、言葉以外のサインにも注意を払い、真のニーズを把握する。 | 表情、声のトーン、しぐさなどから、本当に伝えたいこと、心の奥底にある気持ちを感じ取る。 |

| 教育 | 子どもが安心して自分の気持ちを表現できるようになり、信頼関係が深まる。良い学習環境が生まれる。 | じっくりと話を聞き、共感する。 |

| 日常生活 (家族・友人) | 誤解やすれ違いを防ぎ、良好な人間関係を築く。心の距離が縮まり、強い絆が生まれる。 | 相手の言葉にしっかりと耳を傾け、気持ちを理解しようと努める。相手の目を見て、真剣に話を聞く。 |

| 現代社会 | 良好な人間関係を築くだけでなく、問題解決や心のケアにもつながる。 | 立ち止まり、相手の心に寄り添う。 |

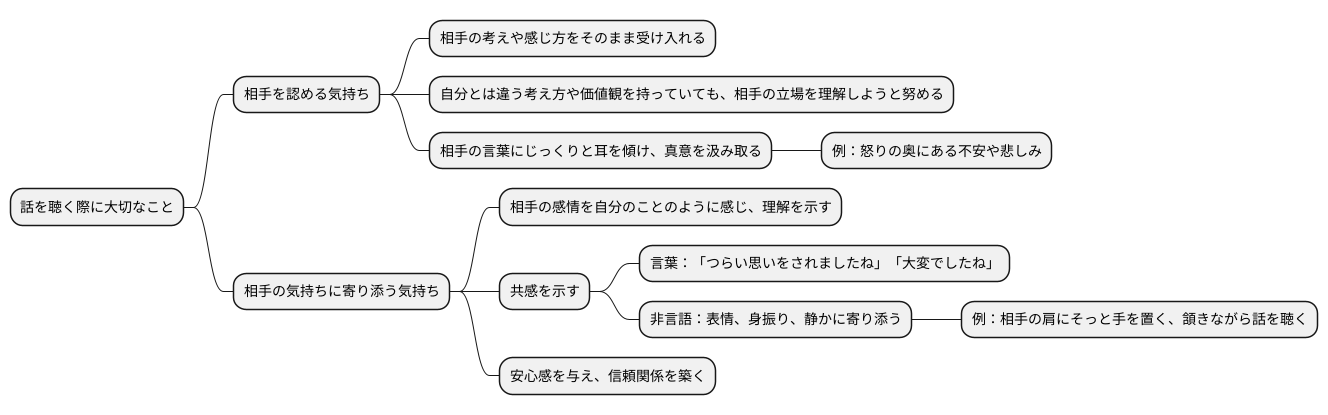

受容と共感

話を聴く際に最も大切なのは、相手を認める気持ちと、相手の気持ちに寄り添う気持ちです。これは、介護や介助の現場に限らず、人と人が関わるあらゆる場面で共通する大切な心構えと言えるでしょう。まず、相手を認める気持ちとは、相手の考えや感じ方を頭ごなしに否定したり、非難したりすることなく、そのまま受け入れることです。たとえ自分とは違う考え方や価値観を持っていても、まずは相手の立場を理解しようと努めることが大切です。

相手の言葉にじっくりと耳を傾け、その言葉の奥にある真意を汲み取ろうとする姿勢が重要です。例えば、相手が怒っているように見えても、その奥には不安や悲しみといった別の感情が隠れているかもしれません。表面的な言葉だけでなく、その背景にある感情や状況まで理解しようと努めることで、より深いコミュニケーションを取ることができます。

次に、相手の気持ちに寄り添う気持ちとは、相手の感情を自分のことのように感じ、理解を示すことです。「つらい思いをされましたね」「大変でしたね」といった言葉をかけるだけでなく、表情や身振り、あるいは何も言わずに静かに寄り添うことも、共感を示す方法の一つです。言葉以外の手段で共感を伝えることも、時として言葉以上に相手に安心感を与え、信頼関係を築くことに繋がります。例えば、相手の肩にそっと手を置いたり、頷きながら話を聴いたりするだけでも、相手に寄り添う気持ちを伝えることができます。

相手を認める気持ちと、相手の気持ちに寄り添う気持ちは、話を聴く上での土台となる大切な要素です。これらの要素を意識することで、より深い心の繋がりを築き、相手との信頼関係を深めることができます。真に相手の心に寄り添うことで、初めて相手の本音を聴き取ることができ、より良い関係を築くことができるのです。

非言語コミュニケーション

言葉以外のやり取り、つまり非言語の伝え合いは、人の話をよく聞く上でとても大切です。話し相手の表情、視線の動き、体の仕草、声の調子や話す速さなど、言葉以外の部分から多くの情報を読み取ることができます。

例えば、相手が視線を合わせなかったり、腕を組んでいたりする時は、不安や緊張を感じているのかもしれません。また、声のトーンが低く、話すスピードがゆっくりした場合は、悲しみや落ち込んでいる気持ちを表している可能性があります。

これらの言葉以外のサインに気を配ることで、言葉だけでは伝わってこない繊細な感情や微妙な意味合いを理解することができます。相手が本当に伝えたいこと、感じていることを受け取ることができるのです。

具体的な例を挙げると、高齢者の方と接する際に、言葉では「大丈夫」と言っていても、表情が曇っていたり、視線をそらしていたりする場合は、本当の気持ちを隠している可能性があります。そのような時は、優しく声をかけ、「何かあったのですか?」と尋ねたり、黙って寄り添ったりすることで、相手は安心して心を開いてくれるかもしれません。

また、小さな子どもは言葉でうまく表現できないことが多いため、非言語の伝え合いに特に注意を払う必要があります。子どもの表情、仕草、声のトーンをよく観察することで、子どもの気持ちや欲求を理解し、適切な対応をすることができます。例えば、子どもがおもちゃを強く握りしめ、眉間にしわを寄せている場合は、怒っているのかもしれませんし、不安を感じているのかもしれません。

このように、言葉と非言語の伝え合いの両方に意識を向けることで、相手への理解を深め、状況に合った適切な対応をすることができるのです。人の話をよく聞くということは、五感をフルに使い、相手を理解しようと努める、総合的な伝え合いの技術と言えるでしょう。

| 非言語コミュニケーション | 具体的な例 | ポイント |

|---|---|---|

| 視線を合わせない、腕を組む | – | 不安や緊張 |

| 声のトーンが低い、話すスピードがゆっくり | – | 悲しみや落ち込み |

| 表情が曇っている、視線をそらす | 高齢者が言葉では「大丈夫」と言う場合 | 本当の気持ちを隠している可能性 |

| おもちゃを強く握りしめ、眉間にしわを寄せる | 小さな子ども | 怒りや不安 |

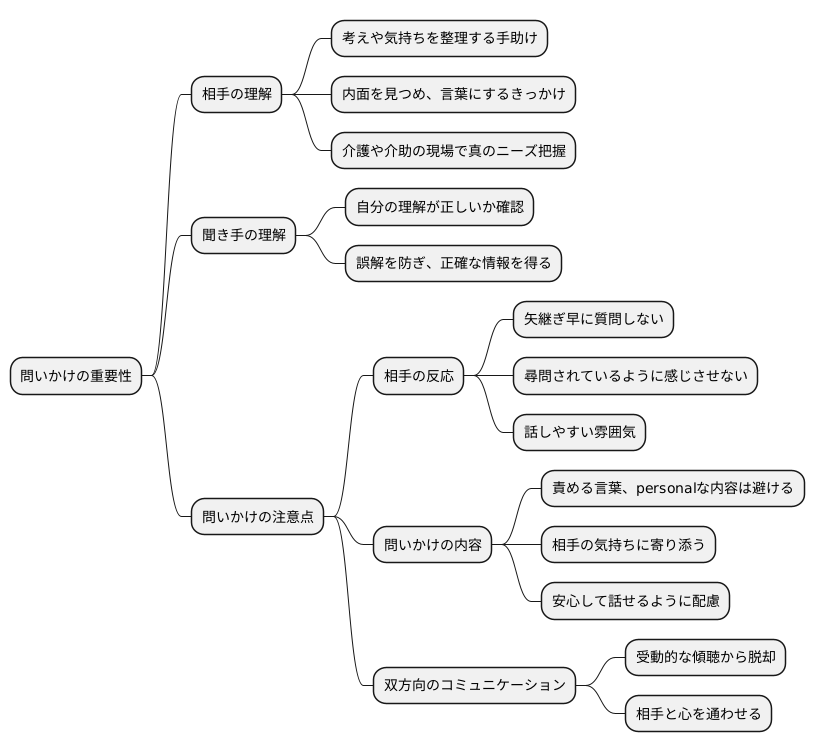

質問の活用

話をしっかりと聞き取ることは、人と人とのつながりを育む上でとても大切なことです。その際、ただ耳を傾けるだけでなく、適切な問いを投げかけることで、より深く相手のことを理解し、信頼関係を築くことができます。

問いかけは、相手が自分の考えや気持ちを整理する手助けとなります。例えば、「なぜそのような考えに至ったのですか?」や「他に何か伝えたいことはありますか?」といった問いかけは、相手が自分の内面を深く見つめ、言葉にするきっかけを与えます。

また、問いかけをすることで、聞き手自身も自分の理解が正しいかを確認することができます。「〇〇ということでしょうか?」と相手に確認することで、誤解を防ぎ、より正確な情報を得ることができます。これは、介護や介助の現場では特に重要で、相手の真のニーズを把握するために欠かせないプロセスです。

しかし、注意しなければならないのは、問いかけの仕方です。矢継ぎ早に質問を浴びせれば、相手は尋問されているように感じ、警戒心を抱いてしまいます。問いかけは、相手が話しやすい雰囲気の中で、自然な会話の流れの中で行うことが大切です。

問いかけの内容にも配慮が必要です。相手を責めるような言葉や、答えにくい personal な内容の質問は避けなければなりません。相手が安心して話せるように、思いやりのある言葉を選び、相手の気持ちに寄り添うことが重要です。例えば、「少し辛そうですね。何かあったのですか?」など、相手の気持ちを察する言葉をかけることで、相手は心を開きやすくなります。

適切な問いかけは、ただ話を聞くだけの受動的な傾聴から、相手と心を通わせる双方向のコミュニケーションへと導く、大変重要な役割を果たします。

傾聴の練習方法

耳を傾けることは、簡単にできるようになるものではありません。一朝一夕で身につくものではなく、毎日の暮らしの中で意識して練習を重ねることで、少しずつ上手になっていきます。

まず、家族や友人との会話の中で、相手の言葉だけでなく、表情やしぐさにも気を配ってみましょう。例えば、相手が少し元気がなさそうに話しているのに、言葉の内容だけを聞いて「大丈夫だよ」と簡単に言ってしまっては、相手の気持ちを本当に理解したことにはなりません。相手の表情が曇っていたり、視線をそらしていたりする場合は、何か言いにくいことがあるのかもしれません。そのような時は、「何かあったの?」と優しく声をかけて、相手の気持ちを汲み取るように心がけましょう。

次に、自分が話している時間よりも、相手の話を聞いている時間の方が長くなるように意識してみましょう。人は、自分の話を聞いてもらいたいという欲求を持っています。自分が話したい気持ちを少し抑えて、相手の話をじっくりと聞く時間を増やすことで、相手は「話を聞いてもらえた」と満足感を得て、あなたとの信頼関係も深まります。

さらに、傾聴について書かれた本を読んだり、勉強会に参加したりするのも良い方法です。本や勉強会では、傾聴のコツや注意点などを学ぶことができます。例えば、うなずき方や相づちの打ち方、質問の仕方などを学ぶことで、より効果的に傾聴ができるようになります。

このように、傾聴の技術を磨くことで、人と人とが分かり合う能力が向上し、周りの人との関係がより豊かになるでしょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、諦めずに練習を続けることで、自然と傾聴ができるようになります。ぜひ、今日から傾聴の練習を始めて、周りの人との心のつながりを深めてみてください。きっと、新しい発見や喜びが待っているはずです。

| ステップ | 具体的な行動 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 1 | 相手の言葉だけでなく、表情やしぐさにも気を配る。何か言いにくいことがないか、相手の気持ちを汲み取る。 | 相手の気持ちを本当に理解する。 |

| 2 | 自分が話している時間よりも、相手の話を聞いている時間の方が長くなるように意識する。 | 相手に満足感を与え、信頼関係を深める。 |

| 3 | 傾聴について書かれた本を読んだり、勉強会に参加したりする。うなずき方や相づちの打ち方、質問の仕方などを学ぶ。 | 傾聴のコツや注意点などを学ぶ。より効果的に傾聴ができるようになる。 |

| 傾聴の技術を磨くことで、人と人とが分かり合う能力が向上し、周りの人との関係がより豊かになる。 | ||