みんなで支えるチームケア

介護を学びたい

先生、『チームケア』って、色々な人が関わって行うケアのことですよね?でも、介護と介助って何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも人の世話をするという意味では似ています。簡単に言うと、介助は日常生活の動作を補助することで、例えば、食事の補助や歩行の補助、着替えの補助などです。介護は、これに加えて、生活全般の支援、つまり、精神的な支えや、生活の質を高めることも含みます。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、ご飯を食べさせるのは介助で、その人に合った栄養を考えて食事内容を決めるのは介護ってことですか?

介護の研究家

その通りです。介助は「手伝う」イメージ、介護は「お世話をする」というイメージですね。チームケアでは、それぞれの専門家が介助と介護の両面から、その人に最適なケアを提供します。

チームケアとは。

『チームケア』とは、お医者さん、介護福祉士さん、看護師さん、作業療法士さん、社会福祉士さん、保健師さん、ボランティアの方、ホームヘルパーさん、民生委員さん、理学療法士さんといった、医療や福祉に関わる色々な専門家が、力を合わせて、お世話をする人のために行うケアのことです。

チームケアとは

チームケアとは、利用者一人ひとりに最適な支援を提供するために、様々な分野の専門家が協力して行う取り組みです。医療や介護、福祉など、異なる専門知識や技術を持った人たちが力を合わせることで、利用者のあらゆる要望に対応することを目指します。

例えば、病気の診断や治療は医師が担当し、健康管理や日々の暮らしの世話は看護師が行います。介護福祉士は、食事や入浴、排泄などの身体的な介助や、日常生活の様々な支援を行います。理学療法士は、身体機能の回復に向けた訓練やリハビリテーションを支援します。このように、それぞれの専門家が自分の役割を果たすと同時に、互いに連絡を取り合い、情報を共有することで、利用者を第一に考えた質の高い支援を実現します。

チームケアは、ただ専門家が集まるだけではなく、利用者本人やその家族も一緒になって、協力し合うことが大切です。利用者や家族の思いを尊重し、どのような支援を行うかを一緒に決めていくことで、より効果的で満足度の高い支援を提供できます。

さらに、地域社会との連携も重要です。地域包括支援センターや民生委員など、地域にある様々な資源を活用することで、利用者の生活を多角的に支えることができます。例えば、一人暮らしの高齢者に対して、医療機関との連携による健康管理、介護サービスによる生活支援、地域住民による見守り活動などを組み合わせることで、安心して暮らせる環境を整えることができます。このように、チームケアは、専門家、利用者、家族、地域社会が一体となって、利用者の生活の質を高めるための総合的な支援体制と言えます。

チームケアの意義

進む高齢化の中で、医療や介護を必要とする人が増えています。それと同時に、病気や障害の状態も複雑になり、一人ひとりの状態に合わせた対応が必要になっています。これまでの、一人の専門家だけで全ての対応をするやり方では、質の高いサービスを提供することが難しくなってきています。そこで、複数の専門家が協力して行う「チームケア」が、質の高いケアを提供する上で欠かせない方法となっています。

チームケアとは、医師、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、管理栄養士など、様々な専門家がそれぞれの得意分野を生かし、互いに連携しながら利用者を支える体制のことです。例えば、足の骨折で入院した高齢者の場合を考えてみましょう。医師は骨折の治療を行い、看護師は患者の全身状態を観察し、薬の管理などを行います。理学療法士はリハビリテーションを行い、歩行訓練などを通して、日常生活への復帰を支援します。介護福祉士は日常生活の介助を行い、食事や入浴、排泄などをサポートします。さらに、社会福祉士は退院後の生活について相談に乗り、住まいや福祉サービスの利用などを支援します。このように、それぞれの専門家が連携することで、包括的で切れ目のない支援を提供できるのです。

チームケアは、利用者にとって多くのメリットがあります。複数の専門家からそれぞれの専門性を活かした支援を受けることで、より効果的なケアを受けられます。また、情報共有が密に行われるため、ケアの重複や漏れを防ぎ、無駄のない効率的なサービス提供につながります。さらに、利用者自身もケアチームの一員として参加することで、自分の状態や希望を伝えやすくなり、より満足度の高いケアにつながります。結果として、利用者の生活の質の向上や自立を支援することにつながるのです。高齢化が進む中で、チームケアは今後ますます重要になっていくでしょう。

| チームケアの定義 | チームケアの具体例 | チームケアのメリット |

|---|---|---|

| 複数の専門家がそれぞれの得意分野を生かし、互いに連携しながら利用者を支える体制 | 医師、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、管理栄養士など、様々な専門家が連携して、包括的で切れ目のない支援を提供。 例:足の骨折で入院した高齢者の場合

|

|

チームケアの構成員

利用者一人ひとりに最適な支援を行うためには、様々な立場の人たちが協力して、それぞれの専門性を活かすことが大切です。これを、チームケアと呼びます。チームケアには、医師、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、保健師、管理栄養士など、多様な専門家が関わります。

医師は病気の診断や治療、薬の処方を担当します。看護師は健康管理や医療処置、日常生活の世話を行います。介護福祉士は、食事、排泄、入浴といった身体の世話や、生活全般の支援を行います。利用者の日常生活を支える上で、中心的な役割を担う大切な存在です。理学療法士は、身体機能の維持や向上のための訓練を行います。歩く、立つといった基本的な動作の回復を目指し、日常生活をスムーズに送れるよう支援します。作業療法士は、日常生活動作の訓練や社会生活への適応支援を行います。着替えや食事といった日常生活の動作を自立して行えるように訓練したり、社会参加を促すための支援を行います。

社会福祉士は福祉サービスの利用支援や、地域にある様々な支援の活用をサポートします。利用者やその家族が抱える様々な問題の解決に向けて、必要な支援を繋ぐ役割を担います。保健師は健康相談や保健指導を行い、健康な生活を送れるよう支援します。管理栄養士は栄養指導や食事管理を行い、利用者の健康状態に合わせた食事内容を考えます。健康を食事面から支える専門家です。

上記以外にも、歯科医師、薬剤師、言語聴覚士などもチームケアの一員として活躍しています。さらに、ボランティアやホームヘルパー、民生委員など、地域で活動する人たちもチームケアに関わることがあります。それぞれの専門家がそれぞれの役割をきちんと果たし、互いに連携しながら利用者一人ひとりに合った支援を提供することが、チームケアで最も大切なことです。利用者を中心とした質の高い支援を提供するためには、多職種が協力し合うチームケアはなくてはならないものと言えます。

| 職種 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 病気の診断、治療、薬の処方 |

| 看護師 | 健康管理、医療処置、日常生活の世話 |

| 介護福祉士 | 食事、排泄、入浴などの身体介護、生活全般の支援 |

| 理学療法士 | 身体機能の維持・向上のための訓練、基本動作の回復支援 |

| 作業療法士 | 日常生活動作の訓練、社会生活への適応支援 |

| 社会福祉士 | 福祉サービス利用支援、地域支援活用サポート |

| 保健師 | 健康相談、保健指導 |

| 管理栄養士 | 栄養指導、食事管理 |

| その他 | 歯科医師、薬剤師、言語聴覚士、ボランティア、ホームヘルパー、民生委員など |

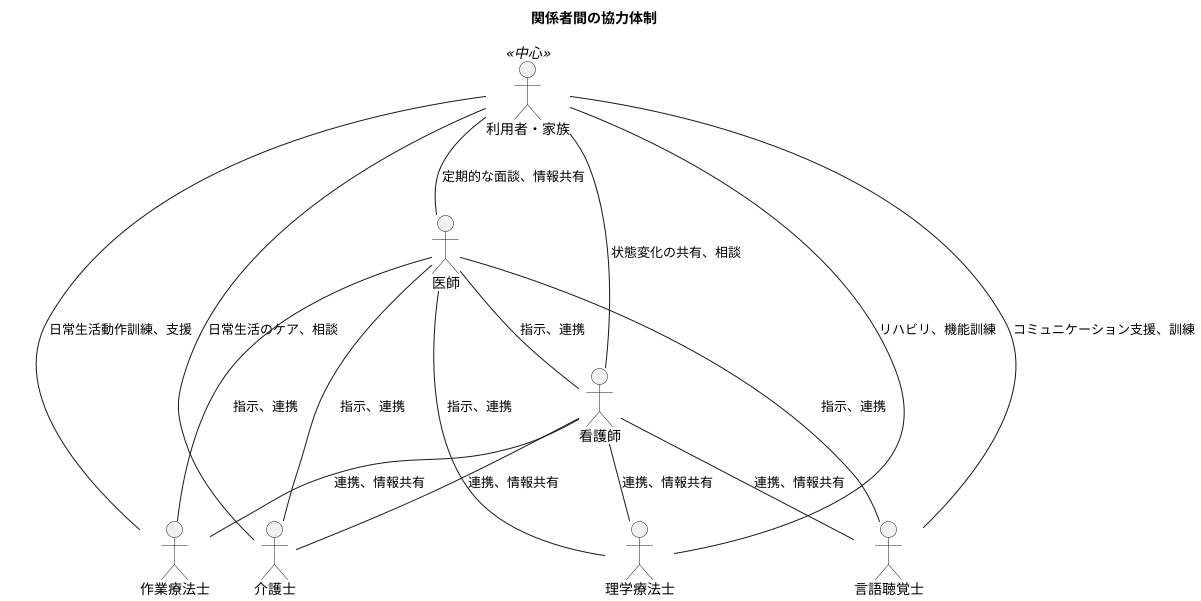

連携の重要性

人と人とのつながりを大切にする介護や介助において、関係者間の協力はなくてはならないものです。それぞれの立場の人が、自分の専門分野だけでなく、他の人の役割や得意分野も理解し、互いに尊重し合うことが欠かせません。

定期的に会合を開いたり、情報共有のための仕組みを使うことで、利用者の方の状態やケアの内容に関する情報を共有し、円滑な協力体制を作ることができます。例えば、医師や看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などがそれぞれの専門知識を持ち寄り、利用者の方にとって最適なケアを検討します。その際、それぞれの専門家が他の専門家の役割を理解し、尊重することで、より質の高いケアを提供できます。

お互いの顔が見える関係を築き、気軽に相談や助言を求められる雰囲気を作ることも大切です。日頃から良好なコミュニケーションをとることで、問題が発生した場合でも迅速かつ適切な対応ができます。例えば、介護士が利用者の方の異変に気づき、すぐに看護師に相談することで、早期発見・早期対応につながることもあります。

利用者の方やそのご家族も大切なチームの一員です。利用者の方やご家族の思いや考えを尊重し、ケアの方向性を一緒に決めていくことで、より効果的で満足度の高いケアを提供できます。定期的な面談などで、利用者の方やご家族の希望や不安を丁寧に聞き取り、ケアに反映していくことが重要です。

関係者全員が同じ目標に向かって協力することで、利用者の方にとってより良いケアを提供できると信じています。それぞれの専門性を活かし、互いに協力し合うことで、利用者の方の生活の質を高め、自立を支援することができます。また、協力体制を築くことで、介護や介助を行う側の負担軽減にもつながります。

今後の展望

高齢化が進むと共に、医療の進歩も目覚ましく、多くの専門家がそれぞれの知識や技術を持ち寄り、力を合わせるチームケアの重要性が増しています。地域で高齢者を支える仕組みをより良くしていくこと、そして医師や看護師、介護士、薬剤師、社会福祉士など、様々な専門家がより緊密に連携していくことが求められています。このような状況下で、チームケアは質の高い支援を提供するための土台となるでしょう。

チームケアをより良く進めるためには、様々な工夫が必要です。例えば、コンピューターやインターネットを使って情報を共有する仕組みを導入したり、様々な職種の専門家が一緒に研修を受ける機会を増やすなど、チームケアを後押しする様々な取り組みが期待されています。中でも、チームケアを担う人材育成は特に重要な課題です。それぞれの専門家は、自分の専門分野の知識や技術をより深めることはもちろんのこと、他の専門家と協力したり、分かりやすく伝え合ったりする能力を高める必要があります。さらに、様々な文化を持つ人々を理解する能力を学ぶ機会を増やすことも大切です。

チームケアは、支援を受ける高齢者だけでなく、支援する側の専門家にとっても、やりがいのある仕事です。専門家同士が互いに助け合い、高齢者の生活を支えることで、大きな達成感や満足感を得ることができます。チームケアが更に発展し、誰もが安心して暮らせる温かい社会の実現に貢献していくことを願っています。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| チームケアの重要性 | 高齢化と医療の進歩に伴い、多職種連携の必要性が高まっている。質の高い支援提供にはチームケアが不可欠。 |

| チームケア推進のための工夫 | ITツールによる情報共有、多職種合同研修、人材育成などが重要。 |

| チームケアにおける人材育成の課題 | 専門知識・技術の深化、協調性・コミュニケーション能力の向上、多文化理解の促進。 |

| チームケアのメリット | 高齢者への質の高い支援提供、専門家同士の相互支援、達成感・満足感の獲得。 |